artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

東京デスロック『Anti Human Education III〜PANDEMIC Edit.〜』

会期:2020/09/10~2020/09/12

豊岡稽古堂[兵庫県]

今秋、初開催の豊岡演劇祭の公式プログラム。俳優による「模擬授業」に教育問題や現代社会批判を織り込む「Anti Human Education」シリーズの第三弾。「PANDEMIC Edit.」と銘打たれた本作では、ホワイトボード、教卓と教壇、標語や習字の掲示など「教室」を模した空間構成に加え、観客は間隔を空けて整列した椅子に座り、回答用のミニサイズのホワイトボードが配られ、「感染症対策下での教育風景」を疑似体験する。15~20分程度に凝縮した計6科目の「時間割」で早足の1日を経験するなかに、「教室・教育」と「劇場・演劇」の構造的同質性を暴きつつ、ウィルスと人間の関係を人類史レベルで多角的に学び、過去から現在、そして未来の想像へと至らせる構成は、非常によく練られていた。

チャイムが鳴り、マスク姿の教師の登場のたびに、「起立、礼、着席」の号令と動作が観客にも繰り返し課せられる。命令や上下関係の順守、身体的矯正とその反復を通した、規範的集団意識の形成。また、固定された座席、視線の正面一点への集中、移動や私語の禁止は、「教室・教育」と「劇場・演劇」という近代的装置が含む構造的暴力の同質性を、観客に身体的に(再)経験させる。この教室=劇場で展開されるのは、文明の発展史と感染症を、人類史的なスケールで描き出す「授業」である。そこに、「声に出さずに唇読みで復唱」「ホワイトボードに答えを書いて教師に見せる」「動画での遠隔授業」「防護服やフェイスシールドを付けた教師による消毒作業」といった「感染症対策下での教育」のアクチュアルな相が加わる。

[© igaki photo studio

]

まず1時間目「算数」では、かけ算の九九をとおして、近代を駆動させてきた「効率性」というテーマが浮上する。2時間目「歴史」は「感染症の歴史」を扱う。14世紀のペスト、15世紀のコレラや天然痘、第一次世界大戦時のスペイン風邪、21世紀の感染症(SARS、MERS、エボラ出血熱、COVID-19)が、国と国の交易、ヨーロッパとアメリカ大陸の接触、戦争と兵士の大量移動、グローバル化といった文明や移動の発展史と密接に関わることがレクチャーされる。3時間目「保健体育」では「心の健康の守り方」がテーマとなり、「練習問題」の実践をとおして、コロナ禍での「自粛警察」「不安による鬱や引きこもり」「陰謀論」といった行動が、さまざまな心理的な適応機制の現われであることを学ぶ。4時間目「生物」では、細菌とウィルスの違いや発見史、人間の体内での「共生」が語られ、「目に見えないものへの好奇心と恐怖」という両面といかに付き合うかや、「自分と生態の異なる生物や他者との共存」といったテーマとして昇華される。最後の時間「音楽」では、子育てのため自宅からビデオ通話で授業する教師と画面越しに対面し、「今、この教室で聴こえる音」の風景を各自がホワイトボードに描く実践を経て、「未来に聴こえてほしい音」を想像する課題へと至る。

[© igaki photo studio

]

[© igaki photo studio

]

また、授業の合間には、教師たちが教室内の消毒作業に従事し、卒業式の定番ソングの合唱が感動的に流れるなか、「コロナ禍での教員の超過勤務の実態」「過労死ラインを超える時間外労働」の調査結果がスクリーンに映される。

本作は、近代的な身体的矯正装置としての「教室・教育」=「劇場・演劇」の確認を出発点としつつ、その強制力を、アクチュアルな教育現場を疑似体験する観客参加をとおして、演劇すなわち「同じ場所に集いつつ、異なる『現在』を生きている他者を、そしてありうべき未来の姿を想像的に考える場」へと力強く反転させていた。過去のシリーズ作は教育現場での取材やフリースクールの生徒との協働を経ており、本作も教育現場へのオンライン取材を経て制作されている。タイトルの「Anti Human」は、医学用語で「対ヒトの抗体」を意味し、「教育現場に『異物』『毒』を注入して抗体をつくり、治療する」というのがシリーズのコンセプトだ。俯瞰的かつ多角的なスケールのなかに知識と実践的な内容の双方を盛り込み、最終的に未来の想像へと向かう本作は、現代演劇ファンだけでなく、(コロナ禍に限らないが)学校という閉鎖的空間で不安と抑圧の日々を生きる中高生たちにこそ見てほしい作品だった。

公式サイト:https://toyooka-theaterfestival.jp/

2020/09/12(日)(高嶋慈)

ロロ『心置きなく屋上で』

会期:2020/09/09~2020/09/13

KAAT 神奈川芸術劇場 大スタジオ[神奈川県]

高校演劇のフォーマットを用いた連作「いつ高」シリーズの新作が約2年ぶりに上演された。2015年に『いつだって窓際であたしたち』で幕を開けたこのシリーズは当初から全10作となることが予告されており、8作目となる今作の当日パンフレットには「いつ高FINALシーズン開始です」という作・演出の三浦直之の言葉もある。

舞台は新校舎の屋上。屋上の床面に描かれた円を描きかけの魔法陣だと言い張る茉莉(多賀麻美)。瑠璃色(森本華)に手伝わせて魔法陣を描いていると友人・海荷(田中美希恵)の元カレである太郎(篠崎大悟)が来合わせる。気まずい3人。太郎と入れ違うようにして現われた海荷の妹・ビーチ(端田新菜)は偽物のラブレターを使って姉と太郎のよりを戻そうと画策しているらしい。やがて完成した魔法陣に瑠璃色が「望む」となんと魔法が本当に発動してしまう。宙に浮かびどこかへ飛び去る瑠璃色。追いかける茉莉とビーチ。無人になった屋上にやってきた海荷が魔法陣をなぞると再び魔法が発動。海荷の「望み」に呼応してか彼女のことを好きだと言う太郎が出現し──。

[撮影:三上ナツコ]

[撮影:三上ナツコ]

出現した太郎が自らの願望の産物であることに気づいた海荷は「あたしの願望が、あなたに好きって言わせて、それをあたし振ってんのか……きも」と独りごちる。一方、ビーチが書いた太郎からのラブレターを偽物だと見破った海荷は太郎はそんな文章は書かないと言うが、当の太郎は「おれ、この手紙、書いた気がするよ」と言い出す。自分の理想を他人に押しつけること。他人のすべてを知ったり想像したりすることはできないこと。それでも、他人の書いた言葉が自分の言葉のように響く瞬間が確かにあり得ること。太郎も海荷に未練があるようだが、海荷はよりを戻すことを選ばない。「あんまり物事二択で考えないほうがいいとおもう」とは茉莉の言葉だが、好きか嫌いかの二択では割り切れないこともある。

一方、瑠璃色は瑠璃色で進路の選択で悩んでいるようだ。どうやら三者面談で親と揉めて泣いていたらしい。空に浮かび上がってしまった瑠璃色が願ったのは、自由になりたい、あるいは、望むところへ行きたいという願いだろうか。「線のまだ安定しきっていない感じが好き」な瑠璃色は「いまもし自分が漫画だったら何巻くらいの絵なんだろう」「まだ1巻であってほしい」と言う。

[撮影:三上ナツコ]

[撮影:三上ナツコ]

[撮影:三上ナツコ]

[撮影:三上ナツコ]

[撮影:三上ナツコ]

[撮影:三上ナツコ]

渦中にいる彼女たちにはそう思えないかもしれないが、未来は可能性に開かれている。進路にせよ恋愛にせよ、あるいはほかの何かにせよ、彼女たちは日々選択をし、ときにそれが選択だと気づかないまま選択をしている。屋上の床面に書かれた円は○×クイズの○で、旧校舎の屋上には×が記されていた。彼女たちが気づかぬうちに○を選んでいたように、気づかないうちに選んだ道が「正解」だということもある。あるいは、正解だと思って選んだ選択肢が後から間違っていたと思えることもあるだろう。○×クイズの○は正解を意味せず、×も間違いを意味しない。いずれにせよ、自らの選択が「正解」かどうかがわかるのはまだ先のことだ。いや、人生にやり直しがきかず、複数の選択肢を比較することが叶わない以上、本当の意味で「正解」を判定することは不可能だろう。

すでに高校生でない私は、彼女たちの選択の本当の結果はずっと先にならなければわからないことを「知って」いる。高校生のときの切実さも、振り返ればひとつの思い出となる。だが、日々選択し続けているという意味では、高校生の私もいまの私も変わらないはずだ。切実な願いは選んだ選択肢を(それが「正解」であれ「不正解」であれ)思い描く未来につなげる力を持つだろう。それこそが本当の魔法だ。いまの私に、魔法を使えるほどの切実さはあるだろうか。

[撮影:三上ナツコ]

[撮影:三上ナツコ]

公式サイト:http://loloweb.jp/

関連記事

ロロ『本がまくらじゃ冬眠できない』|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年12月01日号)

2020/09/10(木)(山﨑健太)

範宙遊泳『バナナの花』

会期:2020/06/05~2020/09/30

範宙遊泳『バナナの花』が2020年9月4日に公開された#4をもって完結した。#4の冒頭では同時に、「むこう側の演劇」を掲げYouTubeで無料公開されてきた本作が、2020年9月30日午後4時21分には削除されてしまうことも予告されている。この日時には物語に関わる重要な意味があるのだが、そのことについては後に触れる。未見の方はまずは『バナナの花』#1〜#4を見てからこの先を読み進めることをお勧めしたい。

#1で出会い系アプリのユーザーとサクラとしてオンラインで出会った「穴蔵の腐ったバナナ」(埜本幸良、以下バナナ)と「百三一桜」(福原冠、以下桜)。#2では桜の「会えませんか?」という呼びかけに応じ、桜とバナナが現実の世界で対面する。#3で描かれるのはどうやら探偵事務所を構えたらしいバナナと桜がミツオと呼ばれる男の身辺を調査している様子。バナナは客を装いミツオの元カノであるデリヘル嬢・レナ(井神沙恵)から話を聞く。#4でバナナはそのミツオらしき男(細谷貴宏)に監禁されているのだが、バナナを解放するよう訴える桜・レナとのやりとりから、その男はミツオではなく、しかもバナナをやがて来る死の運命から救うために監禁=保護しているらしいことがわかってくる。桜とレナは男(バナナによってシュワちゃんと呼ばれるようになる)の妄言とも思える言葉を受け入れ、バナナを救うためにともに彼を監禁しようと提案するのであった。

最初は独りだったバナナだが、#2で桜を、#3でレナを仲間にし、#4では自らを監禁しようとしていたシュワちゃんさえ仲間にしてしまう。桜たちが仲間になったのは、フィリップ・マーロウに憧れ、「僕は人を救いたいんだ」と衒いなく言えてしまうバナナの純粋さゆえのことだと思われるが、同時に、桜たちのなかにもそのような純粋さがあったということでもある。そう言えばシュワちゃんもまた、バナナを救うために彼を監禁していたのだった。

バナナが読んでいた『君の友達が君自身だ』という自己啓発本、桜を殴ったはずのバナナ本人が流血してしまうこと、ミツオがバナナに似ているというレナの言葉、「僕は人を救いたいんだ」というバナナをシュワちゃんが救おうとすること。他者は自分自身を反射する。#2のラストでバナナは「君の顔ってやつはさ、出会った人の数だけあるかもね」と歌う。#3のラストでレナは自分たちはやがて「甘くない現実を受け入れないぞ認めないぞっていうそういうスタンスを決め込んでいく」のだと宣言する。それは現実逃避ではなく、そうすることで現実を変えようという革命の宣言ではなかったか。

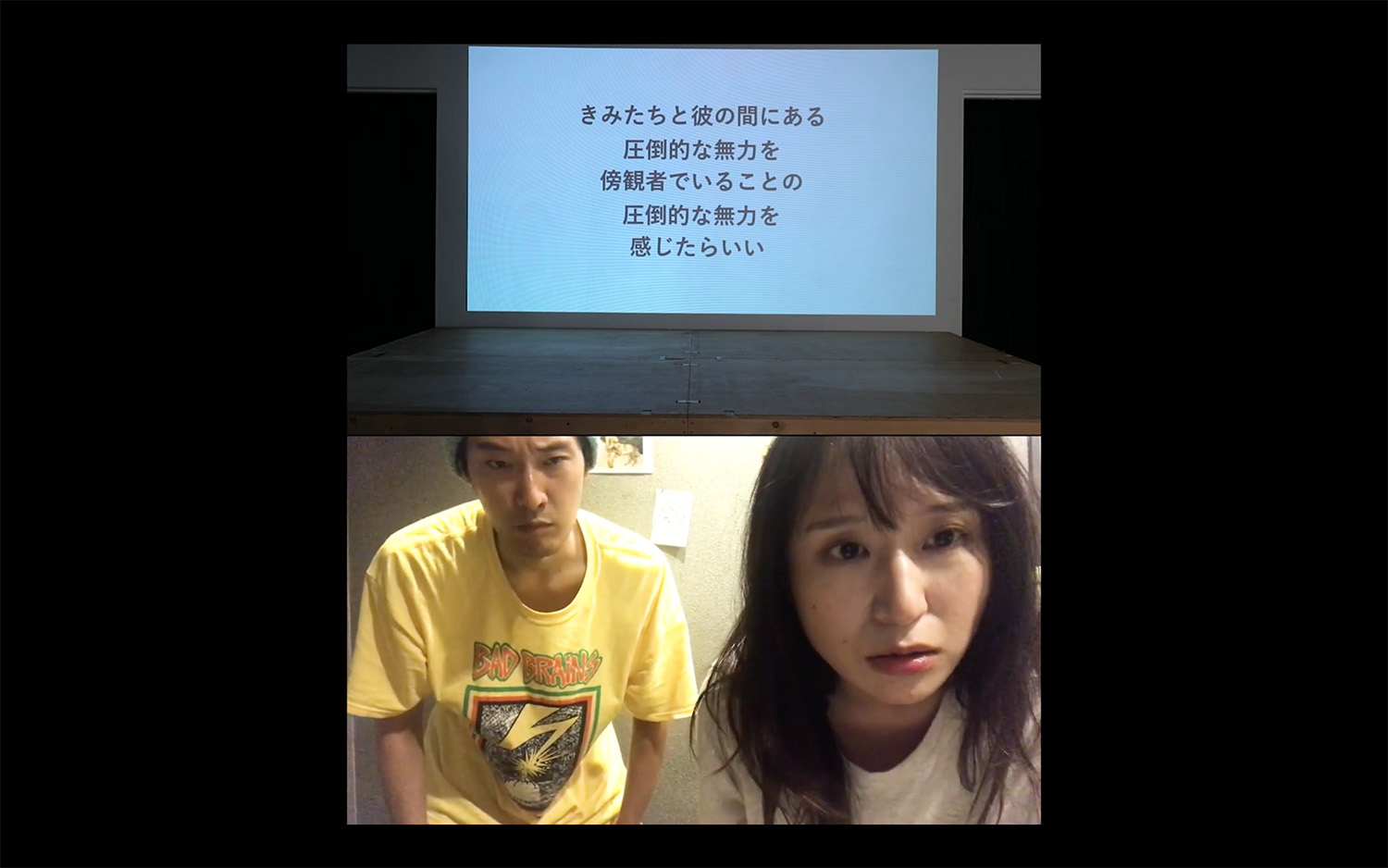

だが、運命からは逃れられないらしい。2020年9月30日午後4時21分、バナナの死体は発見されることになっている。#3のラストでそのことを告げるレナはつまり、そのことをすでに知っている。#4の冒頭には次のような文言が示される。「むこう側の演劇[バナナの花]#1〜#4の一連は、2020年9月30日午後4時21分、今作の主人公の死体が発見された瞬間にこのプラットホームから削除される」。物語の主人公の死が確定するその瞬間に、物語そのものが消えてしまうということ。シュワちゃんの「いまきみたちの目の前にいるこの男の消失をきみたちは止めることができない」「きみたちと彼の間にある圧倒的な無力を傍観者でいることの圧倒的な無力を感じたらいい」という言葉は観客たる私にも向けられている。

変えられない過去の断片としての映像はしかし、未来への予言として(戯曲のように)バナナの運命を縛っている。その時が来れば動画は削除され、バナナの存在は観客の記憶に残るのみとなる。だがそれでも、そのようなフィクション(の登場人物)にも、現実を変える力はあるはずだ。死んだバナナの遺骨の灰が風にのって無人島に漂着し不毛の地に花を咲かせるというシュワちゃんの言葉は、お互いの本名を知らなくても信じることはできるという桜の言葉は、フィクションの力を信じるという範宙遊泳/山本卓卓の改めての宣言でもあるだろう。

『バナナの花』は「舞台版[バナナの花は食べられる]につづく」。バナナは、あるいは遺された三人はどうするのか。観客である私には待つことしかできない。

公式サイト:https://www.hanchuyuei2017.com/

関連レビュー

範宙遊泳『バナナの花』#1|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年06月15日号)

2020/09/06(日)(山﨑健太)

岡田利規『未練の幽霊と怪物 挫波/敦賀』

発行所:白水社

発行日:2020/08/03

岡田利規の新たな戯曲集『未練の幽霊と怪物 挫波/敦賀』には「能にインスパイアされた」2編(『NŌ THEATER』『未練の幽霊と怪物』)5本の戯曲と、岡田が能に魅せられこれらの戯曲を書くに至った背景を記した2本の短いエッセイが収録されている。

狂言「ガートルード」を除いた4本の戯曲はすべて夢幻能の形式に基づいており、つまりは亡霊が登場する物語なのだが、それらは通常の意味の亡霊=回帰する過去ではない。能「六本木」に登場する男の「こうならないことも、あるいはできたはずだった」という言葉に集約されるように、それらは失われた未来の亡霊とでも呼ぶべきものだ。

「六本木」「都庁前」「挫波」「敦賀」に登場するのはそれぞれ、自殺した金融マン、都議会で差別的な野次を飛ばされた女性議員、ザハ・ハディド、そして核燃料サイクル政策の亡霊/生霊だ。経済発展、男女平等、ザハ・ハディドのプランによる新国立競技場、そして核燃料サイクル政策。彼ら彼女らが(あるいは「私たち」が?)信じた、いまだ実現しない、あるいはすでに頓挫した輝かしい未来。

ザハが「線を描き続けて 探り続けていたビジョン」は「活気を信じることのできる 未来を信じることのできる フィクション」と呼ばれ「ザハ・ハディドのスタジアムを 今や擁した東京は」「世界を生き延びる 都市の ビジョンの ひとつとなる」と歌われて能「挫波」は幕となる。だが周知の通り、そのような未来は到来しなかった。それどころか、2020年に予定されていた東京オリンピック自体が1年後に延期され、東京オリンピックもまた失われた未来となりかねない状況が続いている(いや、それはすでに一度、1940年に失われた未来だ)。

当初、『未練の幽霊と怪物』は2020年6月に神奈川芸術劇場で(ザハの描いたものとは異なる未来と対置されるかたちで)上演される予定だった。だが、新型コロナウイルスの影響を受け、公演は(延期を前提とした)中止に。代わりにKAAT YouTubeチャンネルを通じて「『未練の幽霊と怪物』の上演の幽霊」(以下、「上演の幽霊」)が配信された。

「上演の予定がなくなった演劇は、幽霊になるのでしょうか?」という問いを掲げたこの配信では「挫波」「敦賀」それぞれが途中まで上演されたのだが、その形式もまたユニークだった。配信画面に対して斜めの位置にテーブルが置かれ、その上にはいくつかの直方体のオブジェが配されている。テーブルの奥の窓越しには路上を行き交う人の姿が見える。やがて上演が始まると直方体のそれぞれに俳優の姿が映し出される。つまり、卓上プロジェクションマッピングでの上演だったのだ。近年、岡田が継続的に取り組んでいる映像演劇のシリーズには、卓上に並んだスマートフォン2台を使った作品(「Standing on the Stage」)があったが、「上演の幽霊」をその系譜に連なるものとして見ることも可能だろう。その場にはいないはずのものと「鑑賞者」とが出会うという点において映像演劇と夢幻能とは似た部分がある。

夢幻能では旅人がある場所を訪れることで亡霊と遭遇するが、「上演の幽霊」のすぐそばを行き交う路上の人々はそこにいる「幽霊」に気がつかない。いま、私の机の上に置かれている『未練の幽霊と怪物 挫波/敦賀』の戯曲と同じように、それは演劇未満の状態に止まっている。未来は可能性のままに潜在し、上演を、観客を待っている。戯曲の上演という演劇の形式は失われた未来を繰り返し回帰させ、そのたびに新たな未来の選択を私に迫る。

2020/08/30(日)(山﨑健太)

FUKAIPRODUCE羽衣『スモール アニマル キッス キッス』

会期:2020/08/28~2020/09/07

吉祥寺シアター[東京都]

生/愛の悦びと苦さをキッチュに歌い上げる「妙ージカル」で独自の世界を描き続けてきたFUKAIPRODUCE羽衣。その新作はセリフも含めたほぼ全編がリップシンク=口パクによって演じられるチャレンジングな作品となった。生を全身で体現するような俳優たちの歌唱がその大きな魅力であるFUKAIPRODUCE羽衣にとってリップシンクの導入は新型コロナウイルスへの感染防止のための苦肉の策にも思えたが然にあらず。俳優たちは歌に振り向けるはずのエネルギーのすべてをその体の運動へと変換することでいつも以上にダイナミックに舞台で躍動し(振付:木皮成、根本和歌菜)、一方でリップシンクならではのギミックがヒトという生き物の業を抉り出す。ソーシャルディスタンスが叫ばれヒトとヒトとが距離を取らざるを得ないいまだからこそ、生きることの孤独とそれゆえに他者を希求する姿を描くFUKAIPRODUCE羽衣の妙ージカルにはより一層胸に迫るものがあった。

最初の場面=1曲目のタイトルは「ハナレバナレノアダムトイブ」。ある日の夜明け。目覚めた男(緒方壮哉)は海の向こうの島に見えた女(佐々木由茉)に恋をする。一方、女もまた海の向こうに見えた男に恋をしていた。互いの声も聞こえない距離は縮まらず、思いだけが募っていく。

[撮影:金子愛帆]

[撮影:金子愛帆]

全12場面=曲からなる『スモール アニマル キッス キッス』は一つひとつの場面がほぼ独立した物語を持つ、言わばオムニバス形式の作品となっている。全体は夜明けから次の夜明けまでの一日の時間のなかにゆるやかに配置され、それは同時に人の生死のサイクルに重ねられているようでもある。冒頭の場面が男女の出会いを描いているのは、それが生命の誕生以前の「はじまり」の瞬間だからなのかもしれない。11曲目「レイワダンシングクラブ」でその営業時間が宇宙の始まりから終わりまでだと告げられるように、一日が積み重なり、ヒトの生死が積み重なることでより大きな時間のサイクルは紡がれていく。ヒトはその大きな時間の一瞬を生きる小さな動物にすぎない。

2歳の息子(平井寛人)を残してママ(松本由花)に出ていかれてしまったパパ(澤田慎司)。「親友」との待ち合わせのために世界中を旅するがいつまでも会えない男(岡本陽介)。高級リゾートホテルのプライベートビーチで優雅な日々を過ごす金持ちの女(鯉和鮎美)とアルバイトの大学生(村田天翔)etc etc。脈絡なく連なる場面にはロマンスの気配もなくはないが、どちらかと言えば孤独や虚無が強く感じられ、ほとんどの場面では何か特別なことが起きることもない。

[撮影:金子愛帆]

[撮影:金子愛帆]

[撮影:金子愛帆]

[撮影:金子愛帆]

リップシンクが抉り出すのはほかの生き方を選べない、選べなかったことの悲哀だ。9曲目「midnight darling」で男(日髙啓介)は「自分の半分の歳の女性と一緒に死にたいって」「昔からずーっと思ってた」と言う。それを聞いた女(岩田里都)の「最低ー」という言葉の通り、紋切り型のダメ男。だが男はそう生きることしかできなかった。

紋切り型を生きるしかないことは、ありきたりの生をなぞってしまうことは不幸なことだろうか。だが、流れてくるセリフや音楽に合わせて動くことしかできない俳優たちは、その枠のなかで懸命に「生きて」いた。10曲目「夜中の虹」で俳優全員が揃って「生まれてきたらもう なんもかんも手遅れ」と歌いながらカエルのように跳び続ける場面は圧巻だ。何度も跳ぶうちに体は疲弊し、まともなカエルジャンプもリップシンクもできなくなってくる。それでも彼は、彼女は、ぐちゃぐちゃになりながらも跳び続ける。そのエネルギーの爆発が胸を打つ。やがて疲れ切った俳優たちは跳ぶことをやめ、リップシンクもやめてしまう。だが歌は続く。歌に添うことをやめ物語から外れた俳優たちは、しかしそれでもそこにいる。ただそれだけのことがまた強く胸を打つ。

ラスト12曲目は「ハナレバナレノアダムトイブreprise」。ここまでほぼすべての場面がリップシンクで演じられ、佐藤こうじの優れた音響設計と俳優たちの巧みさも相まって、リップシンクはときにほとんど生歌と聞き分けられないほどの完成度で観客に届けられてきた。だがそれでも、だからこそより一層、この場面で発せられる生の声は強い。海に隔てられ互いに届かない声を、それでも届けようと精一杯の声をあげ続ける二人。「おーい」「そっち、行っても、いーいー」「聞こえなーい」「今、行くよー」。FUKAIPRODUCE羽衣の歌には、孤独に発せられる声が届くようにとの願いが込められている。

[撮影:金子愛帆]

[撮影:金子愛帆]

公式サイト:https://www.fukaiproduce-hagoromo.com/

2020/08/29(土)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)