artscapeレビュー

2016年07月01日号のレビュー/プレビュー

“19世紀洋装店” Sincerely10周年展

会期:2016/06/07~2016/06/12

同時代ギャラリー[京都府]

最初に断っておくが、本展は美術展ではない。19世紀英国の女性服を再現し、21世紀の街着として再構築したファッションブランド「Sincerely」の10周年を記念した展示・販売会である。会場には19世紀を舞台とする映画やテレビ番組で目にしたことがあるような服がズラリと並んでおり、最初はコスプレイベントと勘違いしたほどだ。しかも「1810年代」「1820年代」と10年刻みで当時の流行を忠実に再現しており、服飾史家も脱帽のディープな研究ぶりが伝わってくる。さらに驚くべきは、これらの衣服には現代人が日常生活で使えるよう、細かなアレンジが施されているのだ。例えば、当時は他人の手助けなしに着られなかった服を1人でも着られるようにする、自宅で洗濯できるようにする、というように。いやもう、本当にすごい。ただただ唖然として、会場内をグルグル回る筆者であった。

2016/06/10(金)(小吹隆文)

ポンピドゥー・センター傑作展 ─ピカソ、マティス、デュシャンからクリストまで─

会期:2016/06/11~2016/09/22

東京都美術館[東京都]

「ポンピドゥー・センター傑作展」である。「ピカソ、マティス、デュシャンからクリストまで」である。コンセプト重視、斬新な切り口、新しい見せかたの展覧会が主体の昨今にあって、なんとアナクロなタイトルだろうか。そんな展覧会が東京都美術館で3ヵ月以上にわたって開催される。それでもこの展覧会に早々に出掛けたのは、展示デザインを建築家の田根剛が手がけていると聞いたからだ。田根が2014年のミラノサローネでシチズン時計のために制作したインスタレーション「LIGHT is TIME」(と、その東京凱旋展)、2015年に21_21 DESIGN SIGHTで開催された「建築家 フランク・ゲーリー展」のディレクションは強く印象に残っている。なので、この展覧会については作品そのものよりも、作品をどのように見せるのかということへの関心が先にあった。ところが展示デザインのみならず、作品セレクションの方法もとても興味深いものであった。

出品作家、作品のセレクションのルールは一見シンプル。ポンピドゥー・センターの所蔵作品から、フォービズムが始まる1906年からポンピドゥー・センターが開館する1977年までの71年間について、1年1作家1作品を選んでクロノロジカルに展示するというものだ。絵画、彫刻、映像、写真、デザイン、建築など、ジャンル、様式の縛りがなく、まるでキュレーションを放棄したかのように見えるかもしれない。しかしながらじっさいにはセレクションのルールは複雑だ。作品はその年に制作されたもの。同じ作家は一度だけしか登場しない。ピカソ1935年の作品《ミューズ》を選んだら、その年には他の作家の作品は入らないし、別の年にピカソの他の作品が登場することもない。また、作家はフランス人もしくはフランスに滞在して作品を制作したことがあるアーティストだ。こうした制約条件の下で選ばれた出品作品は、それぞれの時代に共通する空気と多様性の双方を見せると同時に、「そもそも傑作とは何か」という問いかけにもなっている。

作品はすべて仮設の展示台に設置され、既存の壁面は使用されていない。展示台はフロア毎に地階は赤、1階は青、2階は白のトリコロールを基調にしつらえられている。ただフランス国旗の色そのままではなく、同じフロアでも展示台ごとに少しずつ色調、明るさが異なっている。筆者は言われるまで地階の赤と2階の白にヴァリエーションがあることに気がつかなかった。田根によれば、

作品画像をもとに背景の色味をシミュレーションして決めたという。展示台のスタイルもフロア毎に異なる。地階は本来の壁面に対して仮設のパネルが斜めに配されている。1階は本の見開きをイメージしたというジグザグのスタイル。2階展示室は円形で、これはポンピドゥー・センターの展望台のイメージだそうだ。展示室全体の明るさもまた上階に進むほど明るくなっている。全体に共通するエレメントは、作品、作品解説、作者のポートレート写真、そして作者のことば。ただし、これらのエレメントの配置はフロア毎に異なっていて、上階に進むほど、作品と作家解説のあいだに距離がある。展示室に入れば、そのデザインを意識せずにはいられない。だからといって作品鑑賞が妨げられることはない。作品数が多いためにレイアウトに苦労したと田根は語っていたが、仮設の壁面をうまく利用して、ゆったりと作品に集中できる空間になっていると思う。ポンピドゥー・センターの建物をモチーフにした文字を用いたチラシのデザインはGlanzの大溝裕。

最も印象に残った作品は1923年、建築家ウジェーヌ・フレシネが設計した《オルリーの飛行船格納庫》の建設現場を撮影した約8分の映像。高さ約60メートル、アーチ状の鉄筋コンクリート製巨大格納庫が3基のクレーンを除きほぼ人力で建造されるさまに圧倒される。また、第二次世界大戦終戦の年、1945年のパネルは空白(図録の当該年の見開きページは黒く塗りつぶされている)。なにもないパネルの前に立つと、エディット・ピアフが歌う「バラ色の人生」(1945年作詞)が聞こえてくる。[新川徳彦]

地階の展示風景

1階の展示風景

2階の展示風景

2016/06/10(金)(SYNK)

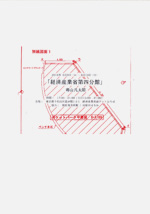

毒山凡太朗「経済産業省第四分館」

会期:2016/06/09~2016/06/13

東京都千代田区霞が関1-3-1経済産業省前テントひろば[東京都]

近年、精力的に作品を発表している毒山凡太朗の新作展。タイトルに示唆されているように、経済産業省の前の、いわゆる「脱原発テント村」を会場にした。これは、東日本大震災以後、経産省が管轄する「ポケットパーク」という公共空間に自発的に仮設されたテント村で、違法であることに違いはないが、市民が代わる代わる寝泊まりすることで脱原発ないしは反原発を訴える、ある種のスクワット運動の拠点である。3つ並んだテントのうちのひとつに入ると、支援者らによる視覚表現とともに毒山の作品が展示されているという案配だ。

毒山の作品は、このテント村の「住人」たちとともに、テント村の理想的なヴィジョンを構想するというもの。このテント村をどのように改めれば住みよくなるか、あるいはどのようにすれば運動の目的を達成できるか。そのやりとりを録音した音声が流れるなか、その内容に応じてスクリーンに投影されたパソコンのモニター映像が次々と切り換えられていくという仕掛けである。

毒山が優れているのは、何よりもその高いコミュニケーション能力である。仮設住宅で暮らす帰宅困難者に故郷へ帰る道を塞ぐバリケードをphotoshopで消去してもらうキュンチョメの作品《ウソをつくった話》(2015)でも、毒山は帰宅困難者のおじいちゃんおばあちゃんの心にいつの間にか滑りこんでいたが、それは彼が福島県出身であるがゆえに郷土の言葉をアドバンテージとすることができたからではない。軽妙な話術と何より愛すべきキャラクターがあるからこそ、脱原発テント村の「住人」たちの心にも、たちまち忍び込むことができたのである。これは、おそらく他のアーティストでは容易にはなしえない、毒山ならではの才覚であると言えよう。

両者のやりとりから浮き彫りになるのは、テント村を「経済産業省第四分館」に設える構想。仮設のテント村を鉄筋コンクリートの立派な2階建てに建てかえてしまえば、住み心地も大きく改善されるだろうし、仮に「経済産業省第四分館」として公認されれば、強制撤去の恐れもなくなるだろう。ひいては脱原発という夢も実現するかもしれない。テント内には、その建造物の模型と、この「占拠物件」の物件情報が、霞が関近辺の不動産情報とともに掲示されていた。

むろん荒唐無稽な想像の産物であることに違いはない。切実な動機に基づく脱原発運動に水を差す恐れすらある。だが、毒山の作品が大胆に切り開いているのは、まさしくそのような想像上の地平なのだ。

毒山は「経済産業省第四分館」によってテント村の「住人」たちの夢を引き出したと同時に、その延長線上に脱原発という究極的な理想があることを暗示していた。だが、それは脱原発運動をある種の夢物語として切り捨てているわけではない。なぜなら、「経済産業省第四分館」という構想に耳を傾けていると、経済産業省が主張する原発政策もまた、途方もない夢物語であることをまざまざと理解できるからだ。つまり、原発という抜き差しならない現実問題をめぐって対立する両陣営は、ともに想像の水準でも敵対しているのだ。いや、より正確に言い換えるならば、経済産業省とテント村は空間的に隣接するだけでなく、想像力を費やしながら、夢と夢の闘いを繰り広げているのである。

毒山の活動が広義の意味でのアート・アクティビズムであることは間違いない。通常、それが闘争の勝利や目的の達成という現実的な一面に呪縛されるあまり、アートの一面を軽視しがちであるのとは対照的に、毒山のアート・アクティビズムは、そのような「現実」にとらわれることはない。むしろ毒山凡太朗の眼は、想像力こそが今や最前線であるという現実を正確に見抜いているのである。

2016/06/10(金)(福住廉)

恩地孝四郎展 抒情とモダン

会期:2016/04/29~2016/06/12

和歌山県立近代美術館[和歌山県]

近代日本版画の第一人者である恩地孝四郎(1891~1955)の大回顧展。版画を中心に、油彩、素描、写真、書籍デザインなど約400点で構成されており、回顧展としては20年ぶり、これだけの内容は今後不可能ではないかと思わせる充実ぶりだった。本展で最も注目すべきは、戦後にGHQ関係者のウィリアム・ハートネットやオリヴァー・スタットラーが収集し米国に持ち帰ったコレクションが多数出品されていることであろう。しかし、筆者自身は「音楽作品による抒情」と題したシリーズが好きなので、どうしてもそちらに目がいってしまった。また本展では恩地の書籍デザインが多数出品されていたが、その斬新なグラフィックセンスには目を見張らざるを得ない。特に1930年代の仕事は先進的で、現代のデザインと比較しても劣るどころかむしろ魅力的であった。

2016/06/12(日)(小吹隆文)

ポール・スミス展 HELLO, MY NAME IS PAUL SMITH

会期:2016/06/04~2016/07/18

京都国立近代美術館[京都府]

英国のファッションデザイナー、ポール・スミス(1946~)。彼が率いるブランド、ポール・スミスは1970年にロンドン、ノッティンガムの裏通りに構えた小さな店にはじまり今や世界約70ヶ国で展開している。本展は、その軌跡を振り返り、ポール・スミスの創造性や世界観に迫る展覧会。2013年にロンドンのデザインミュージアム開催された「HELLO, MY NAME IS PAUL SMITH」展が、ベルギー、スコットランドを経て日本に上陸したもので、国内では京都国立近代美術館の後、上野の森美術館、松坂屋美術館を巡回する予定である。かつて1998年から1999年にかけて国内3カ所を巡ったポール・スミスの展覧会、「トゥルーブリット」展もまた、1995年にデザインミュージアムで開催された「Paul Smith True Brit」展の巡回展であった。ポール・スミスの自宅や仕事場から会場に持ち込まれた、彼にインスピレーションを与える写真、絵画、イラスト、玩具、小物や雑貨類をはじめ、最初のショップやアトリエの実物大再現、カラフルなストライプにペイントされたローバー社の《ミニ》(日本で初公開となるニュー・ストライプ版)など、いくつかの展示内容は本展にも再登場している。

ファッション・ブランド、ポール・スミスは日本国内でも変わらぬ人気を維持している。ポール・スミスが日本に進出した1984年、日本のファッション界はいわゆるDCブームに沸いていた。以来、当時は脚光を浴びたブランドが次々と失墜していくなかで、ポール・スミスはクラシックでありながら古びることなく、どこかひねりの利いた、洒落感漂うブランドとして第一線を走ってきた。本展では、その秘訣がデザイナーの感性にあることをあらためて認識させられた。感性と言ってしまえばあまりにも当然のことのようだが、彼の場合は常に自身のインスピレーションを刺激するものを探し、収集し、反応し続け、しかも楽しみながら好奇心を失うことなくその行為を継続しているようにみえる。いつまでも若々しい感性とそれを表現するのに相応しいスタイル、

その両方を備えているのである。もともと自転車競技の選手志望だったポール・スミスは、服飾やデザインの教育を受けないままファッションの世界に飛び込み、最初のコレクションのデザインは後に妻となるポーリーンが手掛け、その後も服づくりについてはポーリーンが支えてきたという。夫婦両輪で走る、その体制が軽快で柔軟な姿勢の基盤となっているようにに思われる。

展覧会は全展示撮影可。インスタグラムやツイッター用の撮影コーナーまで設けられているというオープンマインドぶりもポール・スミスらしい。[平光睦子]

2016/06/12(日)(SYNK)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)