artscapeレビュー

2017年10月01日号のレビュー/プレビュー

今井祝雄─余白の起源

会期:2017/09/02~2017/09/30

ozasakyoto[京都府]

本展は、今井祝雄が異なる時期に制作した2つのシリーズ作品を中心に構成されていた。ひとつは2010年から11年にかけて発表した《フレーム考》12点、もうひとつは1971年に行なわれた具体美術協会のグループ展(同協会にとって最後の展覧会)に出品した《絵画または余白─A》と《同─B》の2点である(ほかには石版作品が数点)。2つのシリーズには共通の特徴がある。それは真っ白なキャンバスの四辺にメディウムが盛り上げられており、ほかには何も描かれていないことだ。また興味深いことに、今井は2010~11年の作品を制作した際、1971年の作品を完全に忘れていたという。つまり2つのシリーズは不連続だが、それでいて何がしかの共通性と時代精神を宿していることになる。1971年の作品を考えるとき、同時代の「もの派」やコンセプチュアル・アートとの関連が連想される。一方、2010~11年のアートシーンに40年前のような流行はなかったと記憶しているが、今井のセンサーは何を感じ取っていたのだろうか。筆者が思うに、2つのシリーズに共通するのは、絵画とそれが置かれる空間との関係、描くことをギリギリまで削ぎ落した表現、描くことの意味を問い直すこと、である。この推測が正しいか否かはさておき、ひとりの作家が40年の時を経て、エコーのように同系の作品を制作していたという事実が面白い。展覧会初日に行なわれた今井と平井章一(京都国立近代美術館主任研究員)のトークを聞いていれば、作家の意図がより明確に理解できただろう。参加できなかったことがいまになって悔やまれる。

2017/09/05(火)(小吹隆文)

グラフィックトライアル2017 Fusion

会期:2017/07/01~2017/09/18

印刷博物館P&Pギャラリー[東京都]

印刷表現とグラフィックデザインの可能性を追求するグラフィックトライアル。第12回目の今回は「Fusion:統合、融合」をテーマに、仲条正義、ジャンピン・ヘ、吉田ユニ、澤田翔平ら4名のクリエイターとプリンティング・ディレクターたちの協業によるトライアルが行なわれた。仲条正義のトライアルは「ネコフュージョン」。飼い猫の写真を切り抜き、背景イメージと融合させることで、幻想的な世界を旅する猫のポスターをつくっている。ジャンピン・ヘのトライアル「f.u.s.i.o.n」は、著名デザイナー10名のポートレートをスクリーンで処理し、1枚に2人ずつ重ね合わせたもの。その過程では、異なる用紙で同じ色味を再現する試みや、印刷表現による箔押しの再現、和紙への印刷にUVインキを乗せることで発色をよくする試みが行なわれ、技法による効果の違いが展示で示されている。吉田ユニのトライアルは「Scratching」は擦ると剥がれるスクラッチ印刷。剥がすという人の手が加わって完結するという点が「Fusion」。面白いのは剥がしたもの、削りかすも含めて作品となっていることだ。たとえば焼き魚のスクラッチを剥がしていくと、下から骨が現れる。周囲に散った削りかすは魚の皮に見立てられる。印刷されたバナナは、皮がシート状にペロリと剥けて中身が現れる。オフセット印刷にスクリーン印刷とインクジェット印刷の組み合わせ。技術と表現が見事に融合している。澤田翔平のトライアルは、ラテン語で灰色を意味する「RAVUS」。写真を素材に多様な印刷、インキ、紙の組み合わせによって、多彩なグレーの諧調表現を試みている。これらのトライアルを見れば分かるように、昨年の第11回からこれまでのオフセット印刷に、スクリーン印刷やインクジェット印刷などの技法が加わったことで、表現の幅、可能性が大きく広がっている。[新川徳彦]

関連レビュー

グラフィックトライアル2016 crossing|SYNK(新川徳彦):artscapeレビュー

2017/09/06(水)(SYNK)

浅井忠の京都遺産─京都工芸繊維大学 美術工芸コレクション

会期:2017/09/09~2017/10/13

泉屋博古館 分館[東京都]

洋画家・浅井忠(1856-1907)は、1900年(明治33年)に渡仏した。目的は洋画研究とパリ万博視察、作品監査であった。在仏中に、京都高等工芸学校の設立準備のためにヨーロッパを訪れていた化学者・中澤岩太(1858-1943)と出会ってデザイン教育の重要性を説かれ、1902年(明治35年)に帰国すると京都に移り、京都高等工芸学校図案科の教員となった。この展覧会は、浅井忠の京都時代の仕事と、彼が教員を務めた京都高等工芸学校(現在の京都工芸繊維大学の前身のひとつ)の図案教育を紹介するとともに、住友春翠(1865-1926)による同時代の美術工芸コレクションを対比する企画。

展示は3章で構成されている。第1章はパリ。当時のパリはアール・ヌーヴォー様式の全盛期で、その立役者サミュエル・ビング(1838-1905)は1900年のパリ万博に「アール・ヌーヴォー館」を出展して注目を集めていた。滞仏中に浅井はビングの店を訪れて、図案家と職人が協業するさまに注目している。浅井のパリの住居には、アルフォンス・ミュシャ(1860-1939)のポスター《ジョブ》(1898)が貼られていた。中澤から京都高等工芸学校の教材になる資料収集の依頼を受けた浅井は、石膏像、フランス製陶磁器、ヨーロッパのポスターの選定に関わったという。この章では、それら京都高等工芸学校の草創期に教材、資料として収集されたヨーロッパの美術工芸品が展示されている(ただしすべてに浅井が関わったわけではない)。ヨーロッパのポスターや陶磁のほか、とりわけ美しく目を惹くのはルイス・C・ティファニーのガラス器だ。ヨーロッパで資料を収集していた中澤や浅井は、これらのアメリカ製品をどのようにして手に入れたのだろうか。第2章は京都時代の、画家としての浅井忠と京都洋画壇。浅井の作品は水彩が中心だが、東宮御所を飾るタペストリー《武士山狩図》の油彩原画も出品されている。また浅井は図案教育に携わるかたわら、聖護院洋画研究所を設立して後進の指導にあたり、1906年(明治39年)には関西美術院を創設しており、浅井とともに関西美術院の創設に関わった鹿子木孟郎(1874-1941)らの作品も紹介されている。浅井忠と住友春翠との間に直接的な関係はなかったようだが、関西美術院の創設にあたって住友家は1000円を寄付している。また春翠のコレクションには浅井作品が10点あったことが記録されているという。第3章は図案家としての浅井忠と京都の工芸。明治前期に繁栄を極めた工芸輸出は、明治半ばには陰りを見せていた。京都高等工芸学校設立(1902年)の背景には、工芸技術の改良および新しい図案の創出という意図があった。浅井は京都高等工芸学校で教鞭をとる一方で、1903年(明治36年)に同校の教員らと共に製陶家と図案家の研究団体「遊陶園」を設立。1906年(明治39年)には漆芸家との研究団体「京漆園」を結成。新しい図案と工芸作品を発表していった。ここでは、浅井が残した図案を集めた『黙語図案集』(1908)や浅井の図案に基づく陶器や漆器が出品されており、そこには、アール・ヌーヴォー、琳派、大津絵などさまざまな影響がうかがわれる。もうひとつ、この章で興味深いのは、住友家と京都高等工芸学校の陶磁器コレクションの対比だ。鑑賞あるいは実用を目的とした住友家の陶磁器と、教材として集められた京都高等工芸学校のコレクションは、同時代の収集品ではあるが意匠面で大きな相違がある。前者はイギリス上流階級の趣味にかなう精緻な磁器、後者はクラフト的であったり、アール・デコ的であったり、意匠の面白さに重点が置かれていることがうかがわれる。このほか本展では住友春翠が協賛会長、浅井忠が審査官を務めた第5回内国勧業博覧会関連の資料が出品されている。

さて、浅井らの目指した図案の改革は成功したのだろうか。残念なことに、浅井は京都に来てわずか6年で亡くなってしまった。彼の図案によって陶磁器や漆器が作られたが、その規模は商業的生産といえるようなものではなかった。意匠を見ても、輸出の不振を解消し海外の市場に受け入れられるようなものであったのかは疑問だ。また同時代の京都の工芸においては、琳派に傾倒した神坂雪佳(1866-1942)らの影響が大きかったようだ。1900年パリ万博を視察した浅井と、1901年グラスゴー万博を視察した雪佳は、いずれも1902年に帰国し、いずれも京都の工芸図案に関わっていく。アール・ヌーヴォーの受容に関する両者の対比はとても興味深い。アール・ヌーヴォーを受容した浅井忠に対して、雪佳は日本におけるアール・ヌーヴォーの流行を批判している。それは洋画家と日本画家との違いだったのだろうか。また一方で、陶芸や漆芸は伝統産業から近代工芸へと変わりゆく時期にあたった。新しい時代の工芸家たちは図案家の指導に頼るのではなく、自ら図案と素材と技法とを融合させた作品を創り出す個人作家となっていった。工芸作家にとって図案教育は必要であっても、図案家は必要だっただろうか。浅井忠の京都での活動はデザイン運動史の1ページとして重要であるが、その成果が十分なかたちにならなかったのは、浅井が早くに亡くなってしまったからなのか、他の様式が支持されたからなのか、それとも工芸のありようが変化したからなのか、十分な検討が必要に思う。[新川徳彦]

関連レビュー

うるしの近代──京都、「工芸」前夜から|SYNK(新川徳彦):artscapeレビュー

2017/09/08(土)(SYNK)

六甲ミーツ・アート 芸術散歩2017

会期:2017/09/09~2017/11/23

神戸市の六甲山上に点在するさまざまな施設を会場に行なわれる芸術祭「六甲ミーツ・アート 芸術散歩」(以下、「六甲~」)。その名の通り、散歩感覚で山上を歩き、芸術作品との触れ合いながら、六甲山の豊かな自然環境や観光資源を楽しめるのが大きな魅力だ。今年は39組のアーティストが参加し、例年のごとく多彩な展示が行なわれている。筆者のおすすめは、六甲山カンツリーハウスの川島小鳥、六甲高山植物園の豊福亮と楢木野淑子、六甲オルゴールミュージアムの奥中章人と田中千紘、六甲山ホテルの川田知志である。一方、今年の展示は全体的に小ぶりで、やや地味な印象。「六甲~」自体も2010年の第1回から8年目を迎えたこともあり、そろそろマンネリ回避策を考えねばならない。具体的には、これまでの総括と、新たなテーマ設定、目標設定だろう。それと関係しているのかもしれないが、第1回から企画制作を担当してきた「箱根彫刻の森美術館」の名が今回から消えていた。筆者は、この芸術祭のクオリティーが保たれてきたのは、彼ら美術のプロたちの存在が大きかったと思っている。今後の「六甲~」はどこへ向かうのだろう。若干の不安を覚えたのもまた事実である。

2017/09/08(金)(小吹隆文)

南野馨展

会期:2017/09/11~2017/09/30

ギャラリー白kuro[大阪府]

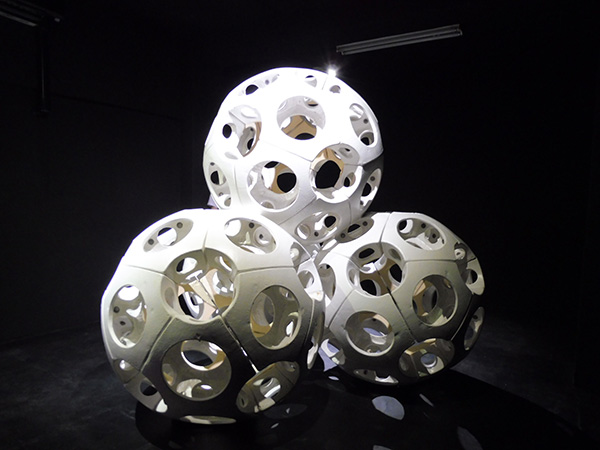

南野馨は球体の陶オブジェをつくる作家だ。陶芸は焼成の過程で歪みや収縮が起こるため、幾何学的な造形には向いていない。しかし、それを承知で陶芸を選択することにより、ほかの素材とは異なる質感、重量感、実在感が表現できる。さて今回、南野は4つの白い球体を組み合わせた作品を発表した。ひとつの球体は同一形状のパーツ20個から成る。つまり正20面体の表面を膨らませたということだ。また、各パーツには円形の穴が開いているが、これには強度の維持と重量軽減という意味合いもある。こうした側面からも彼の作品が機能主義的で、陶芸につきものの偶然性の美学とは対極にあることがうかがえる。作品は壁を黒く塗った暗室の中央に配置され、照明はスポットライトのみ。照明に照らされて白いボディが浮かび上がり、劇的な効果を発揮していた。また、球体4点が組み合わさった姿は原子模型を連想させ、その点でもこれまでの個展とは違っていた。暗室、照明、組作品、これら3つの要素により、南野は新たな表現スタイルを獲得したと言えよう。

2017/09/11(月)(小吹隆文)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)