artscapeレビュー

2018年03月01日号のレビュー/プレビュー

至上の印象派展 ビュールレ・コレクション

会期:2018/02/14~2018/05/07

国立新美術館[東京都]

「至上の印象派展」とうたっているけれど、印象派の作品は(ポスト印象派を含めても)全体の半分にも満たない。時代順にいうと、17世紀オランダのフランス・ハルスから、18世紀のカナレット、グァルディ、19世紀のアングル、ドラクロワ、コロー、クールベ、マネ、そして印象派およびポスト印象派のモネ、ピサロ、シスレー、ルノワール、セザンヌ、ゴッホ、ゴーガンと来て、20世紀のボナール、ヴュイヤール、ピカソ、ブラックと続く。いってしまえば近世・近代の「泰西名画展」。なのになぜ「印象派」を前面に出すのかというと、ビュールレにとってコレクションの核はあくまで印象派であり、それ以外の作品は印象派へと至る道筋を示すために選ばれたものだからだ。

なるほどそういわれれば、素早い筆触を残すフランス・ハルスも、光あふれる風景を描いたカナレットも、鮮やかな色彩と荒いタッチのドラクロワも、印象派の先鞭をつけた先駆者に位置づけられるし、ボナールやピカソらはいうまでもなく印象派・ポスト印象派の成果を発展させた後継者だ。しかし裏返せば、彼らは印象派を際立たせるために動員されたダシにすぎないともいえるわけで、そんなものに大枚はたいてオールドマスターズを購入するビュールレの執念深さというか、コレクター根性に改めて感心するほかない。カタログでは、印象派が登場した1875年から2005年まで、10年ごとの印象派のプライベートコレクターを世界地図を使って図示している。この130年ほどのあいだに欧米を中心に50人ほどの印象派コレクターが登場しては消えているが、うち名前の挙がった日本人は川崎造船の松方幸次郎(1915-25)、倉敷紡績の大原孫三郎(1925-35)、ブリヂストンの石橋正二郎(1925-45)、ポーラの鈴木常司(1965-2005)の4人のみ。これじゃかなうわけないよ。

個々の作品を見ていくと、ドラクロワの《モロッコのスルタン》は小品ながらヴァーミリオンが効いて熱さが伝わってくる。セザンヌの《庭師ヴァリエ(老庭師)》は未完成ゆえ制作過程が生々しく残る。ボナールの《アンブロワーズ・ヴォラールの肖像》にはセザンヌの画中画が入っているし、同じくボナールの《室内》は鏡を巧みに配して画面を構成している。ゴッホの《日没を背に種まく人》は、同じ構図の《種まく人》が先日まで「ゴッホ展」に出ていたが、オリジナルはビュールレのほうだそうで、サイズもでかい。余談だが、モネ《ヴェトゥイユ近郊のヒナゲシ畑》、ドガ《リュドヴィック・ルピック伯爵とその娘たち》、セザンヌ《赤いチョッキの少年》、ゴッホ《花咲くマロニエの枝》の4点は10年ほど前に盗難にあったもので、いずれも100億円前後の値がつきそうな作品ばかり。

2018/02/13(村田真)

桑久保徹展「A Calendar for Painters Without Time Sense 1.3.4.5.7.8」

会期:2018/1/20~2018/2/17

小山登美夫ギャラリー[東京都]

最初に出くわすのは、数十本のイーゼルに掛けられたキャンバス画のある海辺の風景画。画中のキャンバスに描かれているのは《グランド・ジャッド島の日曜日の午後》や《アニエールの水浴》など、スーラの絵だとわかる。画面全体も点描で表わされている。タイトルは《ジョルジュ・スーラのスタジオ》。これを含めて、150号ほどの大作ペインティング6点の展示。いずれも海辺を背景にした巨匠たちのスタジオという設定だ。鮮やかな紺色の空の下、《タンギー爺さん》や《星月夜》が並ぶのはもちろん《フィンセント・ヴィレム・ファン・ゴッホのスタジオ》。セザンヌのスタジオの背景にはサント・ヴィクトワール山がそびえ、ピカソのスタジオは《ゲルニカ》に合わせて白黒だ。うれしいことにフェルメールのスタジオもあって、フェルメール作とされる37点すべてを描き込んでいる。意外なのは《キリストのブリュッセル入城》をメインとしたアンソールのスタジオ。6点の中にアンソールを入れるというのはかなりの冒険だ。

さてこのシリーズ、方法は異なるけれど末永史尚の「サーチリザルト」と同じく、かつてコレクターがカタログ代わりに自分のコレクションを画家に描かせた「ギャラリー画」の現代版といってもいいものだ。それだけではない。この6点に対応して鉛筆のドローイングもあり、なぜかカレンダーがついている。ピカソは巨匠中の巨匠ということで1月、フェルメールは描き始めた時期に合わせて3月、アンソールはピンク色の印象が強いので桜の季節の4月、というふうに決められている。もうひとつおまけに、ドローイングの上に1枚ずつレコードがついていて、各画家にインスピレーションを得た日高理樹の曲が録音されているという。ほしくなってまうやろ!

2018/02/14(村田真)

藤原ちから(BricolaQ)『演劇クエスト・横濱パサージュ編』

会期:2018/02/10~2018/02/18

横浜市中区[神奈川県]

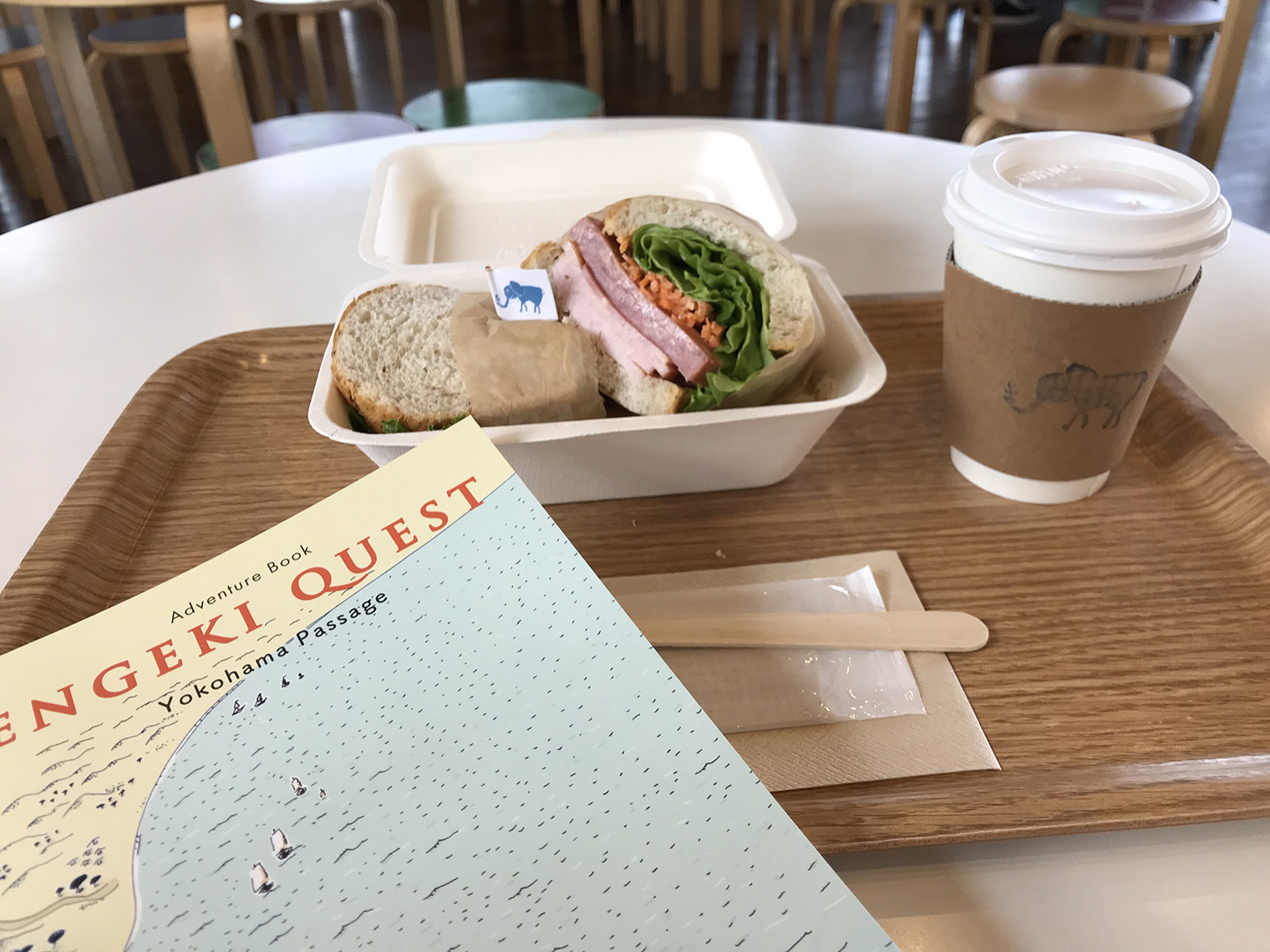

『演劇クエスト』の参加者は、「冒険の書」と呼ばれるガイドブックを手に街を歩く。ガイドブックといってもそこに載っているのは観光名所などではなく、物語の断片だ。ゲームブックというものを知っているだろうか? 文中に分岐がいくつも埋め込まれていて、読者は自身の選択が生み出す無数の物語を楽しむという趣向の本だ。『演劇クエスト』の参加者もまた、現実の街を舞台に自ら行動を選択しつつ、物語に導かれ歩みを進める。

「横濱パサージュ編」には11の物語が含まれている。所要時間は1本につき20分から90分。JR桜木町駅観光案内所や象の鼻テラスなどで「冒険の書」をピックアップしたら、まずは物語の始点のひとつに向かおう。たとえば山下公園・氷川丸。そこから見知らぬ街の表情に触れる旅が始まる。

[撮影:山﨑健太]

[撮影:山﨑健太]

読者に「あなた」と呼びかける『演劇クエスト』の語り手は控えめな存在だ。私の知らない街の歴史を語り(例えばあなたは山下公園が何でできているか知っているだろうか?)、見知らぬ場所へと導いてくれることもあるが、その声はときにあまりに慎ましく、私はしばしば道に迷ってしまう。声はすべてを語らない。

見知らぬ街のよそよそしさと、寄り添う声の親密さ。導く声と、さまよう余白。すぐそばに佇む過去と、無関係に通り過ぎる現在。『演劇クエスト』のよくできた不親切設計は予定調和の「冒険」を用意するのではなく、ささやかなれど未知なるものへと、あるいは忘れていた思い出へと私の目を開く。

潮の香りと波音のする横浜は冒険を始めるにはうってつけの街だ。城崎、マニラ、デュッセルドルフ、安山。『演劇クエスト』はいくつもの街を旅してきた。そしておそらくこれからも。私はまだひとつの街の、たった二つの物語を辿ったに過ぎない。ここにはまだ九つの物語が残っている。街にはさらに無数のそれが。あなたの知らない物語に思いを馳せること。Then, you could be a stranger anywhere.

[撮影:山﨑健太]

[撮影:山﨑健太]

公式サイト:

https://www.tpam.or.jp/program/2018/?program=engeki-quest

https://www.facebook.com/engekiquest/

http://bricolaq.com/

2018/02/15(山﨑健太)

『冬の夜ひとりの従業員が』

会期:2018/02/12~2018/02/15

若葉町ウォーフ[神奈川県]

私はこの作品を東南アジアの友人と見た。彼らとは英語で話すのだが、英語が上手くない私はしばしば疎外感を感じることになる。だが、一方で私が彼らに強い親しみを覚えているのも、彼らとお互いに母国語ではない英語で話しているからだと思うのだ。

『冬の夜ひとりの従業員が』は台湾のアーティスト3組による三つの作品からなる。会場1階で上演された再拒劇団『定例監査の協奏』はキーボード、コーヒーメーカー、バネ、釘などが設置された大きなテーブルを楽器として使ったサウンドパフォーマンス。スーツを着込んだビジネスマンめいたパフォーマーたちが机を囲み、無表情のままオフィスワークのように「演奏」する様は非人間的だ。その耐えがたさはときに暴力となって噴出するが、作り手のアイロニカルな視線はパフォーマンスをどこかユーモラスなものにもしている。

[Photo: Ash Lin]

[Photo: Ash Lin]

2階のスタジオで上演されたのはサウンドデザイナー蔣韜(チアン・タオ)とオブジェクトシアターアーティスト曾彥婷(ツェ・ヤンティン、カッパ)による『ナイトウォーク:何故?』。影絵と音によって夜の街の風景が立ち上がり、気付けばそれは幻想的なものへとスライドしている。やがて光と音が消えると彼らは窓を開け外を眺める。ノスタルジーと孤独のアンビバレントは若葉町という現実に接続され、そこに滞在する異国のアーティストである彼ら自身に回帰する。

[Photo: Ash Lin]

[Photo: Ash Lin]

3階は宿泊施設。黄鼎云(コウ・ディンユン)『緘黙』の観客はそこに並ぶ二段ベッドのひとつに一人ずつ、あるいは男性二人で入り、カーテン越しにフロアの音を聞く。就寝準備の音は男性同士の愛の囁き、性行為の音へと移り変わり、観客は密かに聞き耳を立て続ける。見知らぬ者同士の一夜の関係。

[Photo: Ash Lin]

[Photo: Ash Lin]

三つのパフォーマンスの示す疎外感と親密さは、海外からやってきた住人が多く住む若葉町という街が抱えるものでもあるだろう。二つの感情は相反するものではなく、ときに共犯関係を結んで魔法をかける。疎外感を共有する親密さ。そのとき、孤独は少しだけ温かい。

公式サイト:https://www.tpam.or.jp/program/2018/?program=ifonawintersnightanemployee

2018/02/15(山﨑健太)

東京造形大学 山手線グラフィック展

会期:2018/02/17~2018/02/28

山手線E231系 ADトレイン1編成[東京都]

2018年2月17日〜28日の12日間、JR東日本の山手線で一風変わった1編成のADトレインが走った。それが本展である。通常、ADトレインというと、一目でそれとわかる派手派手しい車体広告や、全車両においてほぼ同じグラフィックの壁面と中吊り広告で埋め尽くされることが多い。ところがこれはADトレインを利用しているものの、趣旨は展覧会。電車が“走るギャラリー”と化した。

展示風景 山手線車内

展示風景 山手線車内

本展には、東京造形大学造形学部デザイン学科グラフィックデザイン専攻領域の学生たちによる「TOKYO」をテーマにしたグラフィック作品と映像作品約300点が展示された。前日には内覧会が開かれ、団体貸切で山手線を一周した。まず車体は控えめで「山手線、お借りします。東京造形大学」などのコピーが入ったプレーンなデザインのロゴマークが貼られているのみである。車内に入ると、窓上と窓横の壁面、中吊りをフル活用して、グラフィック作品が展示されていた。さらにドア上のモニターには映像作品が流れている。東京タワー、渋谷のスクランブル交差点、都心のビル群、夜景、雑踏、寿司などをモチーフに、写真やイラストレーション、タイポグラフィなどを活用したさまざまな表現が見られた。

約300点の作品展示と聞いて身構えたが、なんだか拍子抜けするほど、第一印象は「いつもの電車と違和感がない」だった。それは規定の広告スペースで、普段目にしている広告と同じ印刷物や映像といったメディアを展示する試みだったからかもしれない。これがギャラリーに展示されていれば作品としてとらえられるが、電車に展示されていれば広告としてとらえてしまう、人間の習性によるものだろう。あくまでも乗客は作品を観るために電車に乗るわけではない。たまたま乗った電車がADトレインだったという巡り合わせによるので、作品に無関心であることが前提だ。そうしたシビアな条件下で、人の心をいかに動かせるかというのが、おそらく学生たちに与えられた課題だろう。本展ポスターのコピーのひとつに「作品を世に出すプレッシャーは、大学では教えられない。」とあり、まさにと思った。山手線という非常に多くの人々の目に曝される場で、学生たちの作品がどう位置づけられるのかが試される展覧会だった。

展示風景 山手線車内ドア周辺

展示風景 山手線車内ドア周辺

公式ページ:http://www.zokei.ac.jp/news/2018/7994/

2018/02/16(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)