artscapeレビュー

2020年07月15日号のレビュー/プレビュー

ヤン・ヴォー ーォヴ・ンヤ

会期:2020/06/02~2020/10/11

国立国際美術館[大阪府]

個人の生や記憶と、それを翻弄する大文字の世界史の「物的証拠品」を収集し、ミュージアムを擬態した空間に再配置し、加工や組み合わせを施すことで、連想的交通と新たなナラティヴを「もの」に語らせること。と同時に、輸送用クレートや木箱、段ボール、剥き出しの仮設壁といった、権力装置としてのミュージアムを支える不可視の物理的基盤を見せることで、偽装空間とナラティヴに亀裂や綻びを入れること。さらに、仮設壁で囲われた閉鎖的空間を入れ子状に出現させ、手足を切断されて断片化されたキリスト像や古代ローマ彫刻を接合し、スーツケースやウイスキーの木箱に詰める操作は、仮設性や移動、流通、継ぎはぎされたアイデンティティを強調すると同時に、移民の流動的な生、「商品」として国境を超えて輸送される労働力、難民収容所、隔離や居住制限を課す権力を暗示する。このように、歴史のナラティヴ、ミュージアム、輸送や移動、移民・難民、流動性と隔離をめぐって、共鳴と輻輳をもたらし、同時に衝突し合う複雑な力学が、ヤン・ヴォーの入念な計算と抑制が施された個展会場の基底をなしている。

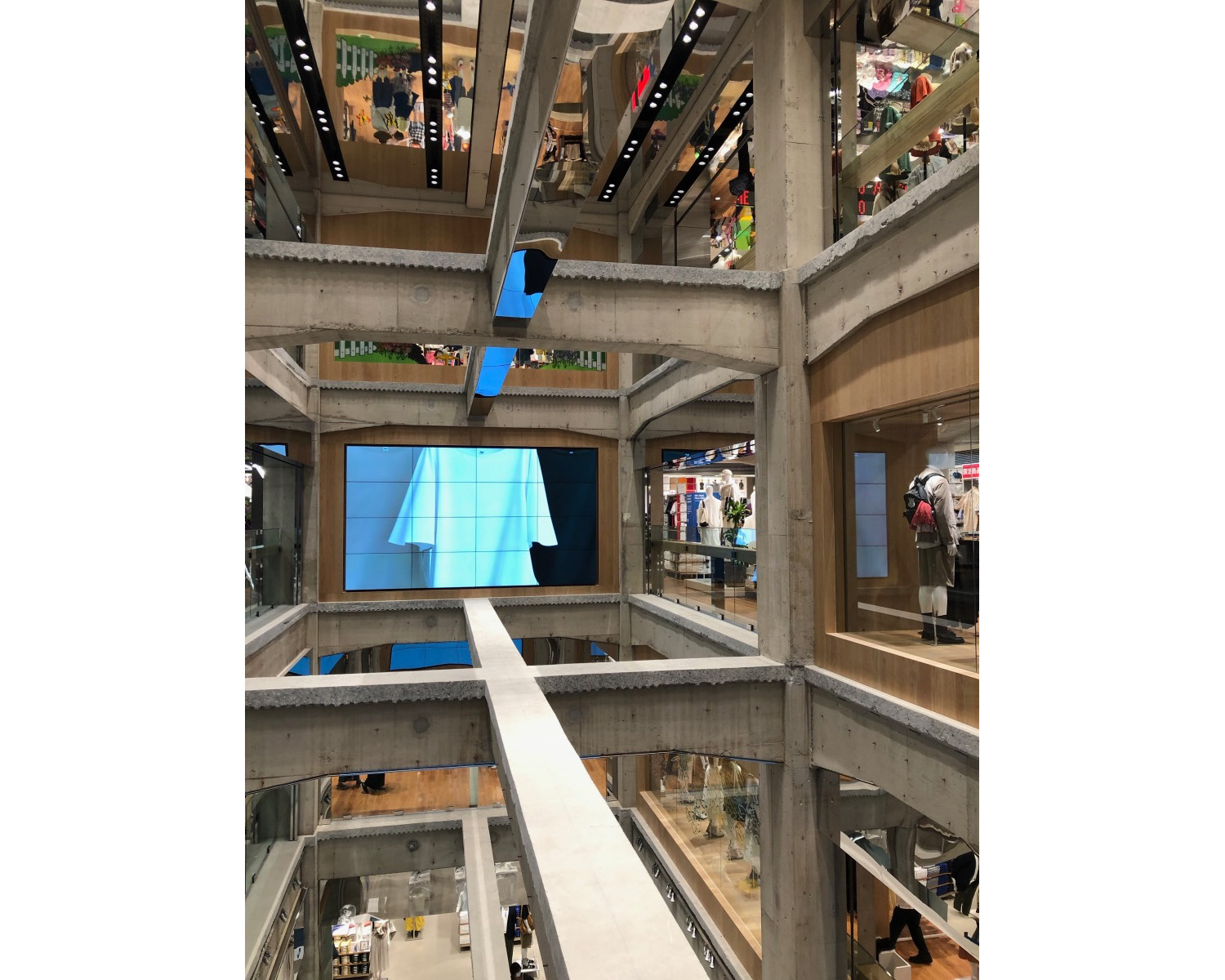

「ヤン・ヴォー ーォヴ・ンヤ」展示風景 国立国際美術館(2020)[撮影:福永一夫]

本展は、日本の美術館では初となるヴォーの個展。1975年にベトナムで生まれたヴォーは、ベトナム戦争終結によって社会主義国となった祖国から、4歳の時に父親手製のボートで脱出し、海上でデンマークの船に救助され、難民キャンプを経てデンマークへ移住した。そうした個人的経歴と、その背後にある大文字の世界史が、ヴォーの作品制作を動機づけている。例えば、《セントラル・ロトンダ/ウィンター・ガーデン》(2011)で、輸送用クレートに詰められたままの豪華なシャンデリアは、19世紀末にパリでホテルとして建てられ、のちにフランス外務省管轄下となった建物の大広間に飾られていたものである。1973年、このシャンデリアの下でベトナム戦争を終結するパリ和平協定が調印され、ベトナムは南北統一と社会主義体制へ移行し、ヴォー一家の祖国脱出の要因となった。ヴォーはここで、「権威の象徴」としての豪華なシャンデリアを、「(自身がかつてそうであった)難民」の代わりに「檻」=クレート内に閉じ込めることで、自由を剥奪された存在を反転したかたちで差し出す。また、ベトナム戦争当時の米国防長官ロバート・マクナマラが所蔵していたケネディ政権閣議室の椅子はバラバラに解体され、木材、詰め物、釘といった構成物質に還元される。展示会場に点在する仮設壁のパネル、テーブルなどは、マクナマラの息子が所有する農場から切り出された木材が使用されている。また、大理石の巨大なテーブルの表面にびっしりと赤い刻印で刻まれているのは、1648年から1962年の間に東南~東アジアで処刑されたカトリック教徒の名前であり、「和平のテーブル」として先のシャンデリアと呼応しつつ、フランス語で綴られた国名は、ベトナムと旧宗主国のポストコロニアルな関係を暗示する。だがこうした「情報」は、作品リストに簡潔に記されるのみで、会場には説明的なキャプションは禁欲的なまでに一切排されている。

「ヤン・ヴォー ーォヴ・ンヤ」展示風景 国立国際美術館(2020)[撮影:福永一夫]

ヤン・ヴォー《無題》(2020)

[Courtesy of the artist 撮影:福永一夫]

一方で展示物は、組み合わせによる文脈の置換や連結の作用により、大文字の歴史と政治的な地政学を、より個人的で微妙でささやかな声による語りへと開いていく。アメリカが1965年にジェミニ4号で初めて宇宙遊泳に成功したことを物語る、見逃してしまいそうな小さな銀製のタグと十字架、そして宇宙遊泳の飛行士の身体を断片的に捉えた抽象的な写真。それらは、同年に本格的な軍事介入が始まったベトナム戦争を不在のネガとして浮かび上がらせつつ、断片化された身体像や同時期の「アポロ」計画への連想は、ギリシャ神話のアポロ神を介して切断された大理石の青年裸体像と結びつき、なだらかな丘陵のような筋肉の起伏や滑らかな表面に漂う仄かなエロティシズムは、私的なセクシュアリティをほのめかす。

ヤン・ヴォー《天の川銀河の闇の奥にある巨大なブラックホール》(2012)公益財団法人石川文化振興財団蔵

「ヤン・ヴォー ーォヴ・ンヤ」展示風景 国立国際美術館(2020)[撮影:福永一夫]

最後に、本展は当初、4月4日に開幕予定だったが、世界的なパンデミックの影響で作品到着が遅れ、約2か月遅れでオープンした。輸送用クレートや木箱に梱包されたままの「作品」たちが点在する会場は、移民の流動的な生や安価な労働力の輸送としての擬人化を示しつつ、「コロナ禍の状況下における美術輸送」の問題をはからずも体現していた。

2020/06/13(土)(高嶋慈)

越智雄磨『コンテンポラリー・ダンスの現在──ノン・ダンス以後の地平』

発行所:国書刊行会

発行日:2020/03/19

本書は、1990年代半ば以降のフランスにおいて、「ノン・ダンス」という論争含みの呼称を与えられた新たなダンスの潮流を対象とし、国家的な文化政策とその限界、実践者たちの異議申し立て、1960年代アメリカのポスト・モダン・ダンスの遅れた移入による「パフォーマンス的転回」といった複合的な成立要因を明らかにし、政治と美学の両面における「二重のパラダイム・シフト」として位置付けた研究書である。

まず、「ノン・ダンス」出現を準備した前史として検証されるのが、1980年代、ミッテラン大統領の左派政権下で進められた、ダンスに対する国家的支援の拡充である。文化省にダンス部門が設立され、助成金が大幅に増加し、フランス各地に国立振付センター(CCN)が設置された。CCNのディレクターに就任した振付家は、潤沢な予算でカンパニー制を維持することができ、振付家の個性を重視した「作者のダンス」「ヌーヴェル・ダンス」が盛行した。

こうした国家的な文化支援に対し、その制度的問題点と改善を訴えて活動したのが、「ノン・ダンス」及びその周辺の振付家、ダンサー、批評家によって結成された団体「八月二〇日の署名者たち」(1997-2001)である。彼らは制度的弊害として、助成制度の評価基準がもたらすダンスの規範化、作家主義、毎年新作発表を課す生産性至上主義、特定のテクニックの継承が招くアカデミー化を挙げ、文化大臣への意見書の提出やセミナーを通して批判した。彼らの活動は、文化政策の修正や多様なダンスの創作を支援する環境の整備につながった。

上述の政治的側面に加え、実践面から「ノン・ダンス」成立の一因となったのが、「八月二〇日の署名者たち」の複数のメンバーが関わった舞踊グループ「クワテュオール・アルブレヒト・クヌスト」(1993~2002)である。特に本書が重視するのは、イヴォンヌ・レイナーの作品を彼らが再演したことだ。アメリカのポスト・モダン・ダンスの遅れた移入によって、作家主義・ダンサーの道具化・スペクタクルに対する批判、振付家/ダンサーのヒエラルキーを排した民主主義的な創作態度、日常的な身体の肯定がもたらされ、表象(represent)から現前(present)へという「パフォーマンス的転回」がフランスのダンス界に到来した。

こうした複合的な背景を解きほぐした後、本書の後半で「ノン・ダンス」の中核的な振付家として分析されるのが、ジェローム・ベルとグザヴィエ・ル・ロワの2名である。ベルやル・ロワは、スペクタクルとしての美学的強度を否定し、タスクやゲーム的な要素を取り込み、絶対的な権限を持つ振付家の道具としてダンサーを従属させるのではなく、出演者個人の「生」に焦点を当て、舞台の素人を出演させたり観客との対話を組み込む。このように作家の署名性を手放し、創造の権限を出演者や観客に分譲する「民主的」な作品について、著者は「共存のためのコレオグラフィ」を提唱する。

ただ、その理論的根拠──「作者のダンス」を乗り越える足掛かりとしてのロラン・バルトの「作者の死」、二コラ・ブリオーの「関係性の美学」、ジャック・ランシエールの「解放された観客」──については、美学的な吟味や批判的検討を加えず、素朴に自らの理論的基盤とする点は安易に感じた。同時代的な思潮との連関として、ブリオー、ランシエール、そしてクレア・ビショップの「委任されたパフォーマンス」を挙げるのであれば、ブリオーの「関係性の美学」に対するビショップの批判「敵対と関係性の美学」や、ブリオー×ランシエール間の論争にも踏み込んでブリオーのタームの問題点や限界を明らかにし、ビショップの「委任されたパフォーマンス」における論点もより吟味して議論すれば、「ダンス史」の更新の試みを超えて、より深みのある、面白い議論が展開できたのではないか。

特に、ベル作品は、民主性の素朴な称揚だけに収まらない複雑な力学を潜在させている。本書で分析の中心となる《ザ・ショー・マスト・ゴー・オン》(2001)は、世界的にヒットしたポップ・ソングを使用し、曲名や歌詞がシーンの展開や出演者の動きを即物的に規定する(例えば、4曲目のデヴィッド・ボウイ「レッツ・ダンス」では、「レッツ・ダンス」という歌詞が流れるたびに、出演者はクラブ風の踊りを繰り返す)。ここでは、(ハイアートが忌避してきた)ポップ・ソングの歌詞がタスクとして規定されることで、「振付」からメッセージや物語性、内面性、ムーブメントの審美性や高度なテクニックが一切はぎ取られ、「無意味で無価値なもの」としてメタ的に提示され、大文字の「ダンス」は徹底的に破壊される。そこに露呈するのは、ゲームの規則の解読をとおした「作者と観客が応答しあう相互のコミュニケーション」(172頁)というよりも、ルールとその咨意性、そして(不在の)「振付家」の一方的な権力構造である(註で補足されているように、ボリス・グロイスは、参加型芸術における出演者・観客への権限の譲渡に関して、「作者の権限は縮小したのではなく、ある部分では拡張している」と指摘する)。

また、ベル作品における「出演者」の戦略的な選択にも留意すべきだろう。舞台芸術の素人、ヒエラルキーの下位に位置する群舞のバレエダンサー、タイの伝統舞踊家、障害者など、「西洋のダンスの規範」の外部や周縁的な存在を舞台上に召喚することは、「地理的・制度的に周縁化されてきた他者」に光を当てるという肯定的な面とともに、そうした「外部」を貪欲に取り込もうとする植民地的暴力の側面も有する。西洋中心主義を相対化しようとしつつ、一方で枠組みの強化につながるというアポリアや、人種・ジェンダー・年齢・障害など「多様性の包摂」というPCを発信するための手段に陥るジレンマなど、ベル作品が顕在化するより微妙で複雑な政治的領域については、プロではない人や特定の社会的属性を持つ人に出演を依頼する「委任されたパフォーマンス」における「搾取」の問題と合わせて、より批判的に検討していく余地がある。

2020/06/17(水)(高嶋慈)

渡辺真也『ユーラシアを探して──ヨーゼフ・ボイスとナムジュン・パイク』

発行所:三元社

発行日:2020/01/21

ヨーゼフ・ボイスとナムジュン・パイク。異なる出自や作風の二人が、1961年に西ドイツのデュッセルドルフの画廊で出会い、フルクサスへの参加を契機に生涯にわたって展開したコラボレーションを、ボイスの「ユーラシア」構想を軸に読み解こうとする研究書。ヨーロッパとアジアをひとつの大陸として接合させるボイスの「ユーラシア」について、「ヨーロッパとアジア、西と東、または二つの対立するものを一つに結びつけるための抽象的かつアーキタイプ的なメタファー」(12頁)と著者は述べる。

本書は、二人の生い立ちにも紙幅を割き、「ユーラシア」に関連するボイスの作品やアクションを年代順に辿りながら、パイクのソロ作品やパイクとのコラボレーションを間に挟んでいく。本書で紹介される「コラボレーション」は、パイクのプリペアド・ピアノを(予告せずに)ボイスが斧で破壊した《ピアノ・アクション》(1963)に始まり、フルクサスのイベントでそれぞれが発表したパフォーマンス、ボイスが制作した《チェロのための等質湿潤(通称フェルト・チェロ)》がパイクのビデオアート作品《ガダルカナル鎮魂曲》に登場したこと、1977年のドクメンタ6でパイク(シャーロット・モーマンとの共演)、ボイス(社会彫刻についてのスピーチ)、そしてダグラス・デイヴィスの3人が各自のプログラムをライブ衛星放送で中継した《サテライト・テレキャスト》、ジョージ・マチューナス追悼コンサートにおける「ピアノデュエット」とその派生物、そして東京の草月ホールで1984年に開催され、最後のコラボレーションとなった、パイクの即興ピアノとボイスによる《コヨーテⅢ》のボイスパフォーマンスと多岐に渡る。

本文450頁以上にのぼる大部の著作であり、想像上の境界や分断を超えていくものとして二人のアーティストの協働に光を当てる試みの意義は大きい。ただ、実証性よりも連想を重視した叙述は、「ユーラシア」の混沌とした神話的世界像を紡ぎ出す一方で、連想の糸に拡散してしまう恣意性の危うさを感じる。また、ボイスの生まれ育ったクレーヴェがキリスト教化以前のケルトの影響が色濃く残る神話と伝説の地であること、少年期にヒトラー・ユーゲントに所属し、第二次大戦中に搭乗した戦闘機がクリミア半島で墜落し、タタール人の手当を受けて瀕死の重傷から回復したこと(「アジア」と遊牧民との出会い)、同僚のパイロットの死のトラウマといった自伝的要素に強く依拠した作品解釈にも、疑問が残る(パイクについても同様に、日本統治下のソウルで財閥企業家の息子として生まれ、父親が日本の植民地支配に協力していた証拠の隠蔽や武器貿易への関与、朝鮮戦争勃発後の日本への避難といった「戦争の心理的な傷」とその回復が、作品解釈の基底をなす)。ケルトや北欧、ゲルマン、古代エジプト、ギリシャ、シベリアの神話や伝承、遺跡、インドの仏教説話、ジェイムズ・ジョイスの文学、「数字」に込められた象徴的・暗号的な意味など、本書はさまざまな前キリスト教的イメージや隠喩を次々と投与して連想の輪を広げていくが、それらは「分断された東と西(アジア/ヨーロッパ、西側の資本主義/東側の共産主義、北朝鮮と韓国)を統一し、戦争の傷を癒す」という解釈(単一の物語)へと収斂し、「秘教的なシャーマン」としてのボイス像の再神話化に与してしまう。

また、アジアとヨーロッパを統合した超国家的なひとつの大陸という壮大なヴィジョンは、(渡辺自身が「はじめに」で警戒するように)「大東亜共栄圏」の亡霊の召喚に加え、よりアクチュアルな事態としては、中国が提唱する「一帯一路」構想を想起させる。半世紀以上前のアーティストのラディカルな夢想は、今や、社会主義体制と新自由主義が両輪となってインフラ、物流、情報の流通網と軍事拠点の覇権的掌握をめざす巨大な経済圏に飲み込まれ、凌駕されつつある。

2020/06/20(土)(高嶋慈)

《WITH HARAJUKU》とユニクロ建築

[東京都、神奈川県]

今年はユニクロと建築の関係が興味深い。まず、三井アウトレットパーク横浜ベイサイドに隣接して、藤本壮介の基本構想とデザイン監修による《UNIQLO PARK 横浜ベイサイド店》がオープンした。筆者が訪れたときは、あいにくコロナ禍の影響で使用禁止となっていたが、地上から連続し、斜めにせりあがる屋上に、すべり台やボルダリングなどの遊具が散りばめられていた。

《UNIQLO PARK》のすべり台

また6月にオープンした《UNIQLO TOKYO》は、ヘルツォーク&ド・ムーロンが手がけ、マロニエゲート銀座2のビルを大幅にリノベーションし、外壁やスラブを切断する減築によって、気持ちのよい外部空間や吹き抜けの内部空間を創出した。もっとも、《UNIQLO TOKYO》では余計なものをそぎ落とし、構造美をあらわにするデザインの手法ゆえに、吹き抜けまわりでは、防煙対応の苦労もうかがえる。ちなみに銀座ソニーパークでも減築を試みていたが、都心の大型商業施設でもそれが実施されたことは画期的だ。これは海外の著名建築家のネームバリューゆえに可能になったリノベーションかもしれないが、日本の若手建築家に思い切り任せるようなプロジェクトも見てみたい。

ヘルツォーク&ド・ムーロンが手がけた《UNIQLO TOKYO》の外観

《UNIQLO TOKYO》の内部空間

また新規オープンのユニクロ原宿店が入る《WITH HARAJUKU》は、竹中工務店と伊東豊雄が設計を担当した複合施設である。両者は、ザハ・ハディド案がキャンセルになった後、新国立競技場の仕切り直しのコンペでも組んだチームだが(隈研吾+梓設計+大成建設との一騎打ちとなり、敗れた)、そのときの案と同様、木を積極的に用いていることが特徴だ。植栽もあちこちで導入されている。

原宿駅前に新規オープンした《WITH HARAJUKU》の外観

だが、この《WITH HARAJUKU》でもっとも印象的なのは、歩いて楽しい空間になっていることだ。すなわち、複雑な地形を縫い合わせるかのように立体的に回遊路がつくられており、JR原宿駅から目の前の《WITH HARAJUKU》に入り、内部を散策すると、地下1階レヴェルで竹下通りの方に抜けていくルートが用意されている。また駅や明治神宮の杜を眺められるデッキが設けられたり、駅と反対側では、3階から2階のレヴェルにおいて屋外の空中広場や段状のテラスもある。《WITH HARAJUKU》は、周辺の環境と応答する共有空間が実に魅力的だ。建築学生の卒業設計を見ていると、こうした駅前の都市的なプロジェクトを見かけることはあるが、本当にそれが実現されている。

《WITH HARAJUKU》内部の立体的な回遊路

《WITH HARAJUKU》のデッキから原宿駅と明治神宮の杜を眺めることができる

《WITH HARAJUKU》の屋外デッキの空中広場にある段状テラス

2020/06/22(月) (五十嵐太郎)

フランチェスカ・ビアゼットン『美しい痕跡 手書きへの讃歌』

翻訳:萱野有美

発行:みすず書房

発行日:2020/04/16

著者はイタリアカリグラフィー協会会長で、イタリアを代表するカリグラファーである。本書は「手で文字を書くこと」への熱い思いが込められたエッセイなのだが、共感できる部分がたくさんある一方で、欧州と日本との文化の違いも感じずにはいられなかった。私が小学生の頃、習い事の定番といえば、そろばんと書道(習字)であった。現代の小学生はさすがにそうではないだろうと思ったが、インターネット調査などを見ると、意外にもこれらの人気が再燃しているという。小学校でも国語科の一環として「書写」の授業は変わらずある。文字を正しくきれいに書くことへの意識が、日本人はいまだ高いのだ。ところが本書を読むと、イタリアではかつてカリグラフィーを学校で正式教科として教えていたにもかかわらず、1960年代末に廃止してしまった。そのためカリグラフィーというと、「中世の薫り漂う異物」や「異国情緒の漂うもの」と思われるのだという。だからこそ、カリグラフィーの希少価値が高まっているのかもしれない。

私自身、原稿を書くときはパソコンを使うが、実はそれ以外の場面では手で文字を書くことが多い。インタビューや取材ではノートにペンでメモを取るし、校正するときにも赤ペンで指示を書く。何か企画やラフ案を考えるときにもノートや紙にペンや鉛筆で自由に書いたり描いたりする。案外と私はアナログ人間、いやカリグラフィー人間なのかもしれないと気づいた。本書に「手で書くと脳のさまざまな部位が使われることが、神経科学の研究では示されている」という指摘がある。まさに手で文字を書くと、脳が刺激されてアイデアが引き出されたり、書いた内容が身についたりするような感覚がある。これはパソコンで文字を打つときには得られない感覚だ。それゆえに、私は手で文字を書くのかもしれない。

パソコンと手との違いをもうひとつ挙げるとしたら、手で文字を書くときには字体そのものをなぞって書くが、パソコンでは記号化して文字を打つ。この違いがとても大きい。具体的に言えばキーボードで日本語を打つとき、我々の多くはローマ字入力を使う。「か」は「ka」、「きゃ」は「kya」と打つ。日本語を書くのに、その媒介として、なぜ他言語のアルファベットを利用しなければならないのか。もちろん便利なツールではあるのだが、そこに何か根本的な矛盾を感じてしまう。本書のイタリア人著者も、そんな我々の葛藤にまで想像は及ばないだろう。その点においてはうらやましい限りだ。

2020/06/23(火)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)