artscapeレビュー

2022年07月01日号のレビュー/プレビュー

αMプロジェクト2022 判断の尺度 vol.1 髙柳恵里|比較、区別、類似点

会期:2022/04/16~2022/06/10

ギャラリーαM[東京都]

私が初めて髙柳恵里の作品と出会ったのは、2003年に国立国際美術館で開催された「近作展28 髙柳恵里」であった。なかでも、《ハンカチ》(1999)は、整然と重ねられた綿と思しき布の清々しさから、洗濯物をたたむ日常の所作を想起させ、移転前の国立国際美術館の大理石の床とともにずっと記憶に残っている。

なぜ、このような語り口から始めるかというと、髙柳の作品の特徴は、普遍的なテーマを扱っていながら、鑑賞者の個人的な「出会い」の経験を蔑ろにしては記述し難いことにあるからだ。80年代半ばに作家活動を開始して以来、髙柳は一貫して身近な素材を扱いながら、その都度関心を惹かれた出来事や物事の様態と自身との関わりを探り、発表してきた。髙柳によって提示されるエフェメラルな場の背景には、先に挙げた所作や作為のような人の振る舞いだけでなく、素材や道具に対して同時代の人々が抱く共通認識や価値観のようなものがそこはかとなく漂っている。世界を知覚し、分節化する基礎的な感覚は、時の移ろいとともに変化し続け、忘れ去られていくこともあるが、髙柳の作品との出会いによって、鑑賞者は結節点を見出し、何度も出会い直していくのだ。1999年に髙柳が参加した第1回目のMOT ANNUALのタイトル「ひそやかなラディカリズム」は、このような作品の性質を言い当てているように思う。

今回の展覧会では、展示室の床の一角にタイルが敷かれている。《実例》と名づけられた本作に続き、透明のポリエチレン製のシートとベージュのカーペットを重ねた《敷く(実例)》、さらにその上にポリエチレン製のシートが敷かれており、ひび割れのある泥の水溜りが作られた作品《実例》がある。壁にテープで貼られたポリエチレン製のシートに泥水がかけられ、乾いていく痕跡も、同じく《実例》と名づけられた作品である。特定のモノや現象を扱っていながら、モノとモノの関係やそこに介在する行為を辿っていくうちに、特定の意味や背景は抽象化されていき、それぞれがさまざまなヴァリエーションのひとつとして認識される。対象を認識するプロセスが、観察から始まるにもかかわらず、概念操作でもあることに気づかされるのだ。一連の思考のプロセスと泥溜まりの形状は、図らずも、榎倉康二の《P.W.-No.50 予兆─床・水》(1974)、自宅の庭のひび割れた土を写真や映像の記録によって残した「点展」の《予兆》(1976)を想起させる。榎倉と比べると、髙柳の作品では、我々の生活に浸透している人工物との付き合いが明示されているように思えるのだ。

上記は展覧会の一部であるが、今回の展示のもう一つの見どころは、豊田市美術館の千葉真智子による企画「判断の尺度」の第1回目として位置づけられていることであろう。髙柳の展覧会を起点に、5回にわたるシリーズを通して、差異を積極的に許容する美術のありようが示されるはずだ。

「αMプロジェクト2022 判断の尺度 vol. 1 髙柳恵里|比較、区別、類似点」

(企画:千葉真智子)展示風景、gallery αM、2022年

《実例》(2022)/床材見本/0.2×194×30cm[撮影:守屋友樹]

「αMプロジェクト2022 判断の尺度 vol. 1 髙柳恵里|比較、区別、類似点」

(企画:千葉真智子)展示風景、gallery αM、2022年

[撮影:守屋友樹]

「αMプロジェクト2022 判断の尺度 vol. 1 髙柳恵里|比較、区別、類似点」

(企画:千葉真智子)展示風景、gallery αM、2022年

《実例》(2022)/泥、ポリシート、テープ/84×123×118cm[撮影:守屋友樹]

公式サイト:https://gallery-alpham.com/exhibition/project_2022/vol1/

関連レビュー

αMプロジェクト2022 判断の尺度 vol.1 髙柳恵里|比較、区別、類似点|きりとりめでる:artscapeレビュー(2022年07月01日号)

2022/05/14(土)(伊村靖子)

佐々木友輔『映画愛の現在』スクリーニング:第14回恵比寿映像祭「スペクタクル後」

会期:2022/02/12(上映日)

東京都写真美術館[東京都]

この作品は佐々木友輔が鳥取大学に着任することに端を発している。「日々、浴びるように映画を観なければ、優れた作品はつくれない。優れた文章を書くことはできない」と考えていたら、鳥取には映画館が3館しかなかった。

しかしながら、鳥取にもシネフィルがいた。佐々木はたくさんの映画を愛する人たちに車で会いに行く。何人もの言葉を聞いていくと、地域によって映画との向き合い方の傾向が見えてくる。東部は自主上映に注力していて、中部は制作者が多く、西部はコミュニティづくりといったように。上映のために動き回って映画が観れなくなって「映画を観るだけでいれたら」と愚痴をこぼしたり、「気付いたらこうなってた」と映画祭の運営の代表になった人、人の顔と言葉。映画愛は人をここまで奮い立たせる。

佐々木友輔『映画愛の現在 第Ⅱ部/旅の道づれ』(2020)103分

佐々木友輔『映画愛の現在 第Ⅱ部/旅の道づれ』(2020)103分

佐々木友輔『映画愛の現在 第Ⅲ部/星を蒐める』(2020)107分

佐々木友輔『映画愛の現在 第Ⅲ部/星を蒐める』(2020)107分

第2部は、佐々木が映画とどのように向き合ってきたのかというモノローグが挟まる。自分がどのように映画を観ようとしてきたか。そして、本作の編集が誰によって行なわれているのかが言及されていく。本作の編集は、佐々木の鳥取大学のゼミ生だった井田遥だ。佐々木が自作の粋とも考えていた編集を、ソフトを覚えたての井田がめきめきと上達し、仕上げていく。佐々木はそれに衝撃と感慨を覚える。その感情は観客も同じだっただろう。映画を愛する人はいた。それを来鳥した佐々木がひとり奮闘して仕上げたのが《映画愛の現在》なのかというと、まったくそうではなかったのだ。ふいにバトンが渡された瞬間を目撃する。音楽が鳴る。

佐々木友輔『映画愛の現在 第Ⅱ部/旅の道づれ』(2020)103分

佐々木友輔『映画愛の現在 第Ⅱ部/旅の道づれ』(2020)103分

佐々木友輔『映画愛の現在 第Ⅱ部/旅の道づれ』(2020)103分

佐々木友輔『映画愛の現在 第Ⅱ部/旅の道づれ』(2020)103分

作中、シネフィルたちへのインタビューに必要な移動と比例するように、頻繁にドライブシーンが挿入されている。その風景の連続は、鳥取ではないどこかを思い起こさせるのに十分なほど、私が住んでいた土地に似ていた。でも、鳥取のように、こんな風に映画を愛する人が、あそこにもいたんだろうか。佐々木の『映画愛の現在』は作品であると同時に、任意の形式を考えるうえでの方法論の極みだ。観賞したら、鳥取とどこかを思い比べて、思考をドライブすることになるだろう。このとき、鳥取は世界の中心となるのだ。

佐々木友輔『映画愛の現在 第Ⅲ部/星を蒐める』(2020)107分

佐々木友輔『映画愛の現在 第Ⅲ部/星を蒐める』(2020)107分

佐々木友輔『映画愛の現在 第Ⅲ部/星を蒐める』(2020)107分

佐々木友輔『映画愛の現在 第Ⅲ部/星を蒐める』(2020)107分

第14回恵比寿映像祭 『映画愛の現在』上映詳細:https://www.yebizo.com/jp/program/57370

2022/06/01(水)(きりとりめでる)

抗走の系譜 The Yagi Family: Rebels Against Convention

会期:2022/05/20~2022/06/04

中長小西[東京都]

中長小西で開催されていた「抗走の系譜 The Yagi Family: Rebels Against Convention」は、前衛陶芸家の八木一夫、その父である一艸、弟である純夫、妻である高木敏子、息子の明と正の作品による展覧会だ。行く前にウェブサイトで開廊情報を確認しようとしたら、写真などのメインビジュアルはなく、以下の文字だけが載っていた。強烈だった。

八木一艸(1894-1973)

八木一夫(1918-1979)

八木純夫(1921-1944)

高木敏子(1924-1987)

八木 明(1955-)

八木 正(1956-1983)

没年を見て愕然とする。明以外はみな故人だ。立て続けの出来事。明からしたら、戦時下で叔父以外、1973年から87年にかけてみな亡くなったということが伝えられる。展覧会のキャプションには、過去の文献から、純夫の才能について言及する一夫の様子、一艸と一夫の二人展などについて触れられているが、たったいまの言葉としてあるのは明のものだ。作品とインタビュー記事と先行の研究成果と明の言葉が端的に示されるなかで、圧倒的に明の言葉が生々しい。それを押してなんとか作品を見なければと思いながら、会場をくるくる回る。本展で扱われているのは、社会や自身が慣習化してきたものを批判し創造していく一夫の「抗争」が、それぞれの芸術領域や社会での実践だけでなく、家族間にも見出せるのかという問い。その一方で、敏子の染織作品が壁に斜め掛けされることで2.5次元となることは正に、そのユニット性は明に引き継がれたのだろうかといったことを思いながら、ふと思い至る。一艸の妻である松江はどのように彼らを見て生きたのだろうか。例えば、すでに八木家の蔵書に関しても、松江が購入したとみられる書籍についても調査は進んでいるようだ★。展覧会は無限の世界をくぎる装置であり、本展の「芸術一家」は見事に機能している。そこから飛躍して、松江からの視点もまたどこまでも抗争的かもしれないと妄想して帰路に就いた。

★──孫引きで申し訳ないが、以下を参考のこと(高田瑠美「八木家所蔵書籍について」:大長智広・島崎慶子・花里麻理・高田瑠美[調査・編集・発行]『八木家所蔵八木一艸関連資料調査報告書』、2020)。

筆者が参照したのは以下の論考。

花里麻理「知られざる八木和夫──一九六〇年代中ごろのスナップショットについて」(『茨城県陶芸美術館研究紀要1』茨城県陶芸美術館、2021、pp.32-49)

公式サイト:http://www.nakachokonishi.com/jp/exhibitions/yagi2022/yagi2022.html

2022/06/01(水)(きりとりめでる)

彫刻刀が刻む戦後日本—2つの民衆版画運動 工場で、田んぼで、教室で みんな、かつては版画家だった

会期:2022/04/23~2022/07/03

町田市立国際版画美術館[東京都]

タイトルを縮めてしまえば「戦後日本の民衆版画運動」になるが、それではクソおもしろくないしだれも見に来ないだろうから、「彫刻刀が刻む」というちょっと刺激的な言葉を入れたに違いない。事実この一言が入ることで、小学校の図画工作で木版画(ゴム版画ってのもあった)をやったことを思い出し、そういえばクラスでひとりかふたり彫刻刀で指切ってたヤツがいたなあ、ひょっとしたらそのせいでいまの小学校ではあまり推奨されていないのかも、などと連想が広がったものだ。同展は、そうした学校教育のなかに版画を採り入れた「教育版画運動」と、その源流である「戦後版画運動」の2つを紹介している。

戦後版画運動は、敗戦まもないころ日本に紹介された中国の木版画(木刻)に刺激され、1940年代後半から50年代半ばにかけて盛り上がった版画運動。中国の木刻運動が抗日戦争や農村の生活風俗を刻んだ作品が多かったこともあり、日本でも労働運動や政治風刺などプロパガンダ色の強い木版画が数多くつくられた。木版画はモノクロームが基本だが、油絵や日本画はいうにおよばず、リトグラフやシルクスクリーンに比べても容易に制作できるため、全国に波及した。美術史的にいえば、戦前に弾圧されたプロレタリア美術の精神を受け継ぎ、戦後のルポルタージュ絵画と並行しながら発展した美術運動と位置づけられるだろう。だが、比較的容易に量産でき、社会運動と結びつく長所が、皮肉にも美術史から遠ざけられる要因にもなった。ルポルタージュ絵画が1950年代後半に日本を襲ったアンフォルメル旋風によって影が薄まったように、社会主義的なリアリズムを基本としたこの版画運動も衰退していく。

代わりに台頭してくるのが、学校教育に版画を採り入れていこうという教育版画運動だ。小学校低学年でも彫刻刀を使わずにできる「紙版画」を普及させたり、クラス単位、グループ単位で大画面に挑む共同制作を推進したり、さまざまな工夫が凝らされ、これも全国的に広がっていく。圧巻は小中学生の共同制作によるベニヤ板大(90×180cm)の大判版画。川崎市の小学校では黒煙を吹き出す工場地帯、青森県十和田市の小学校では切田八幡神社のお祭り、石川県羽咋郡の小学校では収穫風景や干し柿づくりというように、それぞれの地域に根ざしたモチーフを彫り込んでいる。なかでも、青森県八戸市の中学校養護学級14人によるファンタジックな「虹の上をとぶ船・総集編」の連作は、動物が空を駆けるシャガールの幻想絵画を思わせ、プリミティブながらも子どもがつくったとは思えないほどの完成度を示していて驚いた。余談だが、この「虹の上をとぶ船」のレプリカが三鷹の森ジブリ美術館に展示されており、それにインスピレーションを得た画像が宮崎駿監督の映画「魔女の宅急便」(1989)にも登場するという。実は教育版画運動の推進者である大田耕士は宮崎の義理の父にあたり、宮崎自身も教育版画運動に協力したことがあるそうだ。

2022/06/04(土)(村田真)

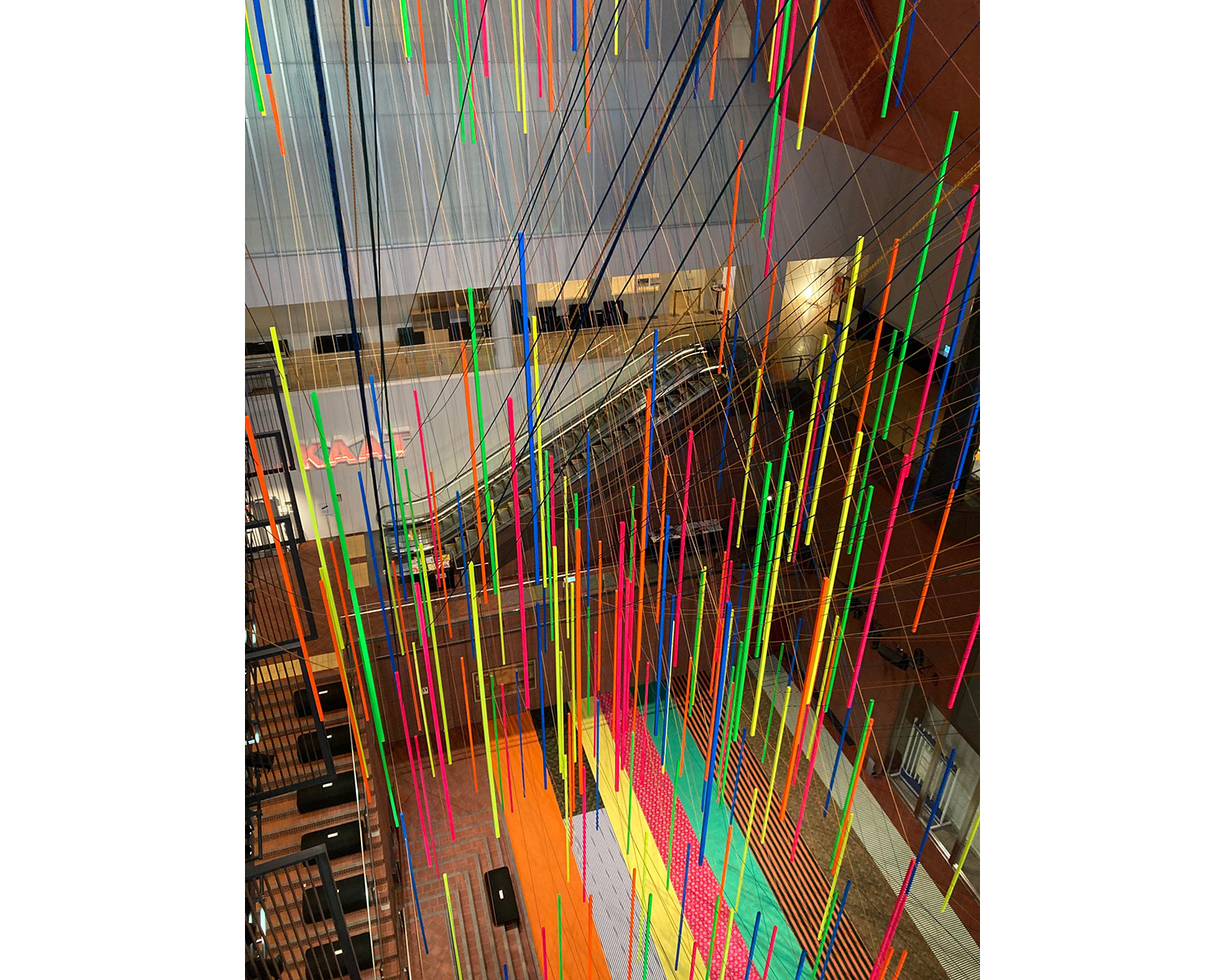

KAAT EXHIBITION 2022「鬼頭健吾展|Lines」

会期:2022/05/01~2022/06/05(会期延長)

KAAT 神奈川芸術劇場[神奈川県]

2016年から毎年KAATの中スタジオを使い、照明や舞台美術など劇場スタッフのノウハウを活用して実現してきた現代美術展シリーズ。今回は7年目にして初めてスタジオから出て、吹き抜けのアトリウムでの展示となった。スタジオ内での展示は集中力を擁する作品には向いているが、入場料を払って見にくる人の目にしか触れない。その点アトリウムでの展示は開放的で、劇場を訪れる人ならだれでも見ることができるというメリットがある。その分、一瞥するだけで通り過ぎる人も多いのだが、今回会期が延長されたのは好評だったことの証だろう。

「Lines」と題された展示は、高さ30メートルの大空間に鬼頭ならではの蛍光色のカラフルな棒を200本吊り下げたインスタレーション。床にはさまざまな色とパターンの布が敷かれ、子どもたちが遊んでいる。以前のフラフープを用いたインスタレーションは、空間に描いた3次元のドローイングという趣だったが、今回は垂直方向に200本も並んでいるので、空から降ってくる虹色の雨、あるいは色彩のシャワーといったところか。いや正直なところ、天から降りてくる無数の矢のような少し怖い連想を抱いたのも事実。棒は四角形の断面を持つ空洞の角紙管という紙素材なので、それほど重くないとはいえ、各4メートルもあるため1本1キロに抑えたとしても計200キロになり、もし突発的な出来事ですべて落ちてきたら(もちろんそんなことはないだろうけど)、大変な事故になりかねない。むしろそんな想像をしながら見たほうが緊張感があるというものだ。

[筆者撮影]

関連企画もいくつかあって、そのひとつ、山本卓卓の《オブジェクトストーリー》は、ガイドを頼りに5階まである館内の約30カ所に仕掛けた「作品」を探し回るという体験型のインスタレーション。公衆電話の前に歯磨き粉や歯ブラシが置かれていたり(「公衆電話の口臭」)、エスカレータの脇に文字が書かれていたり(「あなたとわたしの強弱」など)、通路や自販機から音が聞こえてきたり(「耳をすませば?」など)、楽しめるだけでなく、作品をたどっていけば上階に着き、鬼頭のインスタレーションを見下ろすこともできる。むしろ鬼頭作品を上から眺めるための誘導装置として採用されたのかもしれない。だとすればよく考えられた展覧会ではある。

公式サイト:https://kaat-seasons.com/exhibition2022/

2022/06/05(日)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)