artscapeレビュー

2022年07月01日号のレビュー/プレビュー

康夏奈(吉田夏奈)《SHAKKI - black and white on the lake》(2009):MOTコレクション 光みつる庭/途切れないささやき

会期:2022/03/19~2022/06/19

東京都現代美術館[東京都]

映像のなかでひたすらに雪かきを続ける人物が、康夏奈(1975-2020)である。この作品は康がアーティストインレジデンスでフィンランドに滞在していたときに制作された。康は映像の冒頭ですでに凍った湖の上に立っていて、うすく積もった雪にはグリッド状の線が入っている。その線に沿って、康は除雪用のシャベルで雪を掻いては隣のマス目に雪を載せていく。全編、遠目に康の身振りが見えていて、表情は見て取れない。降り続ける雪に落胆しているのか、淡々とした様子なのかもわからないが、ズボンと靴が黒っぽいから、盛った雪のエッジはこわさないように、雪かきを済ませた箇所から次の作業箇所へと移動するときの慎重な様子はうかがい知ることができる。やっと白と黒のコントラストがはっきりしてきたかと思えば、雪の勢いは増し、掻いても盛っても降り続け、また全体的に白くなる。数分見ていると映像は早回しになり、康がより一層キビキビと氷上を動き回る。

SHAKKIというのはフィンランド語でチェスを意味する。康は何とやりあっていたのだろうか。白と黒、どちらが康かといえば、白い雪に触れないようにしていたからおそらく黒が康だろう。広大な領域に境界線とルールを定めることで、やっと康は白い陣営であろう雪と攻防を繰り広げることができる。でもこれは定められた負け試合。時間もスケールも動かせるエネルギーも枠外の世界。でもそれをもう一度枠内に引き入れることが康にはできた。映像での撮影だ。映像が黒と白の一進一退を、康が雪かきを続ける時間と空間だけに限定することで、無限に循環させる。映像の終盤には、キッチリと雪を掻き分けきった状態がよくわかる、寄り気味の写真が数枚挿入されているが、最後は白くフェードアウトする。少し時間が経つと映像はループされ、また康は戻ってきて、途切れなく白の陣営と格闘を始めることになる。けれども、映像を編集した康はこのチェスの行方に満足しているはずだ。

康夏奈(吉田夏奈)《SHAKKI - black and white on the lake》(2009)

康夏奈(吉田夏奈)《SHAKKI - black and white on the lake》(2009)

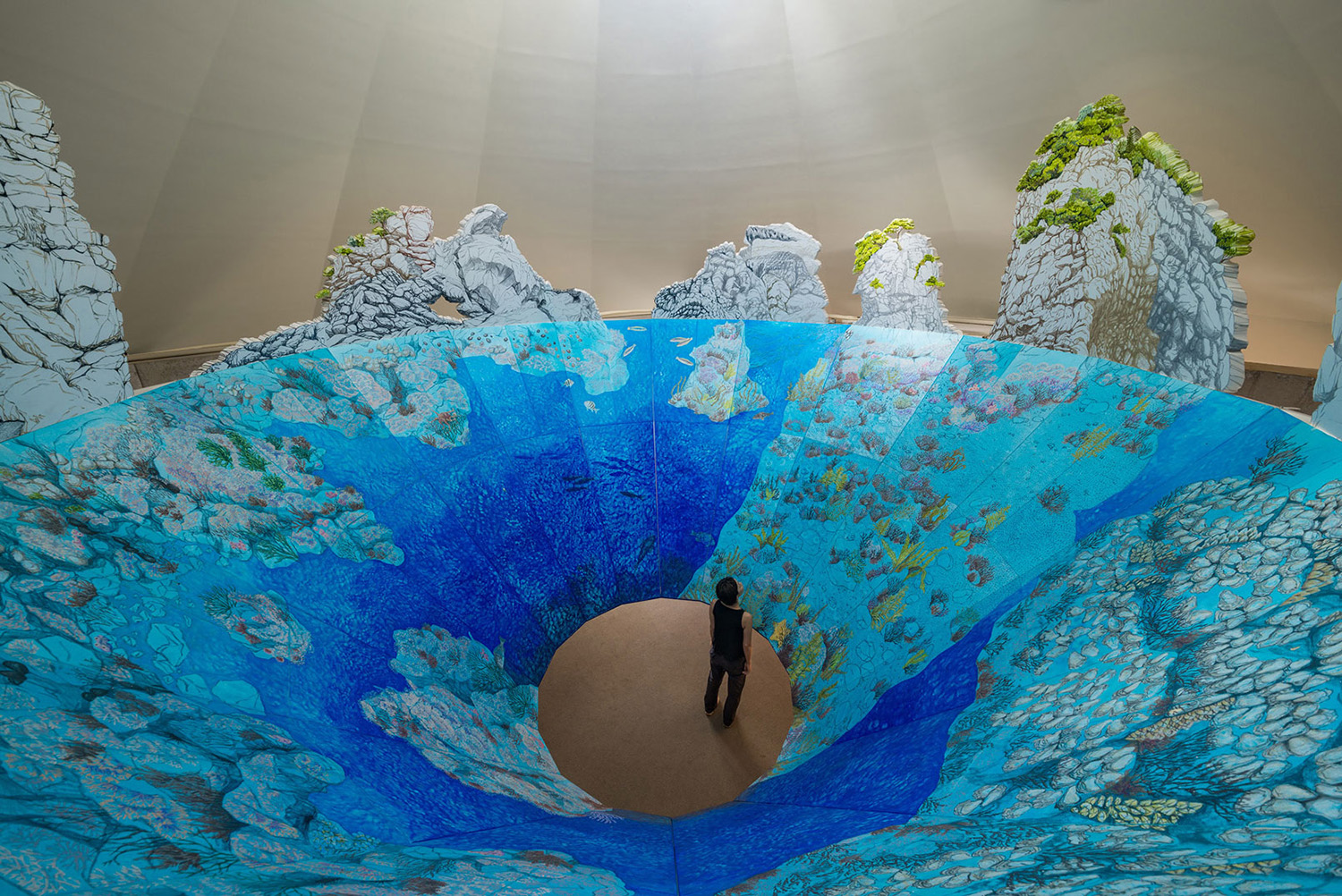

康夏奈(吉田夏奈)《花寿波島の秘密》(2013)個人蔵

康夏奈(吉田夏奈)《花寿波島の秘密》(2013)個人蔵

「瀬戸内国際芸術祭」(香川県小豆島、2013-19)展示風景[Photo: Yasushi Ichikawa]

公式サイト:https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/mot-collection-220319/

2022/06/12(日)(きりとりめでる)

いいへんじ『器』

会期:2022/06/08~2022/06/18

こまばアゴラ劇場[東京都]

「死にたみ」とともに生きるとは、あるいは「死にたみ」とともにある人とともに生きるとはどういうことか。いいへんじ『器』(作・演出:中島梓織)は擬人化された「死にたみ」の存在を通して、「死にたみ」とともにあることになんとか折り合いをつけようとする作品だ。なお、公式のウェブショップでは戯曲も販売されている。以下では作品の結末にも触れているので、興味を持たれた方は先に戯曲を読んでいただく方がいいかもしれない。

冒頭、ピエロのような服(衣装:カワグチコウ)を着た人物が「みんなー! おれっちの声、聞こえるー?」と観客に向かって大声で語りかける。すぐさま「聞こえてないよねー? おっけおっけー!」と言う、もうすぐ生まれるところらしいその人物(?)こそがこの作品に登場する「死にたみ」のひとり・メラン(小澤南穂子)だ。

続く場面では就職し二人での新生活をはじめるカズキ(宮地洸成)とカナ(松浦みる)の引っ越しを友人のショウ(藤家矢麻刀)とその兄・ハル(竹内蓮)が手伝っている。ハルには「死にたみ」・ドンク(箕西祥樹)がついているが、ほかの人間には見えていないようだ。また別の場所ではカズキの高校の同級生・サキ(波多野伶奈)が配信をしていて、その側にも「死にたみ」・クラン(飯尾朋花)がいる。再び場面が転換すると新生活がスタートしていてカナコは出勤していくのだが、どうやらカズキは働いていない様子。夕方になって二度寝から目覚めたカズキは頼まれていた買い物のために訪れたスーパーでメランと出会い──。

アニメやゲームなどメディアミックスで展開する『妖怪ウォッチ』という作品がある。『妖怪ウォッチ』では世の中の困った問題や不思議な現象はすべて「妖怪のしわざ」だとされ、主人公たちは妖怪と友達になることでそれらの問題を解決していく。例えば子供がいたずらをするのもその子が悪いのではなく取り憑いた「妖怪のしわざ」なのだというわけだ。「死にたみ」を感じるのも当人に原因があるのではなく取り憑いた「死にたみ」のせいなのだ、という考えはそれ自体、当人や周囲の人間の気持ちを軽くし「問題解決」への第一歩となり得るものだろう。心理療法でいうところの認知療法の実践に近いところもあるかもしれない。

完治が難しいとされるうつ病では、「普通の」生活ができる程度に症状が改善した状態を寛解と呼ぶ。「持病」としてのうつ病とどう付き合っていくか。ドンクの機嫌の取り方を覚え、何とか日々を過ごしているハル。クランの言葉を聞かないふりでやり過ごそうとするサキ。そして何なのかわからないままに生まれたばかりのクランと暮らしはじめるカズキ。「死にたみ」との距離感は付き合いの長さによって三者三様だ。

「死にたみ」が俳優という生身の人間によって演じられるこの作品では、観客にとって「死にたみ」がそこに存在していること、そしてそれが取り憑いている当人とは別個の存在であることは最初から自明のことだ。だが、登場人物にとってはそうではない。メランがカズキのことをずっと見ていたと言うのに対し、カズキはメランの存在に気づいてなお、「それ」がなんなのかわからずメランの言葉を聞き取ることもできない。メランを「見つけた」カズキはなぜか就職活動に精を出しはじめるのだが、その行動はカズキが自らの抱える感情を見極められていないがゆえのものでもあるだろう(その点では、急に就職活動をはじめたカズキを心配するカナの方がまだカズキの状態に敏感であると言えるかもしれない)。状態が悪化し引きこもり、やがて「死にたい」とつぶやくようになってようやく、カズキはメランの言葉を理解できるようになる。それはつまり自分のなかに「死にたみ」があることを認めることだ。時を同じくしてメランは、自分たちが生まれたのは「このままじゃ死んじゃう」ことに「気づいてもらいたかった」からじゃないかという話を先輩であるところのドンクから聞いていた。当然といえば当然だが、カズキとメランの変化は連動しているのだ。そうしてカズキとメランはともに「生きる」ためのスタート地点に立つ。登場人物の微細な心の揺れを丁寧に掬い上げた俳優陣に拍手を送りたい。

ひとりの女性の脳内会議の様子を描いた『つまり』や自分のなかにある他人のイメージを具現化した『夏眠』『過眠』など、いいへんじには演劇的な仕掛けを巧く使って心の動きを視覚化した作品が多い。一方、作品ごとに描きたいことがあまりに明確であるがゆえか、メイン以外の登場人物に作品内で与えられた役割以上の広がりが感じられず、テーマや物語を描くためだけに存在しているように見えてしまうきらいもある。今回『器』と二本立てで上演された『薬をもらいにいく薬』では演劇的な仕掛けが控えめだったこともあり、特にその点が気になった。どの作品でも中心となるテーマや登場人物へのまなざしとそれを扱う手つきは繊細であるだけに「もっといけるはずだ」と思ってしまうのは高望みだろうか。

いいへんじ:https://ii-hen-ji.amebaownd.com/

関連レビュー

いいへんじ『薬をもらいにいく薬(序章)』(芸劇eyes番外編vol.3.『もしもしこちら弱いい派 ─かそけき声を聴くために─』)|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年08月01日号)

いいへんじ『夏眠』/『過眠』|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年06月01日号)

2022/06/16(木)(山﨑健太)

都美セレクション グループ展 2022 たえて日本画のなかりせば:東京都美術館篇

会期:2022/06/11~2022/07/01

東京都美術館 ギャラリーA[東京都]

パラレルモダンワークショップ(P.M.W.)による展示。P.M.W.は、日本の近代美術(モダン)においてありえたかもしれないもう一つの並行世界(パラレル)を想像することで、現代を捉え直そうという研究会(ワークショップ)、だそうだ。今回は、昨年上野公園でゲリラ的に行なった「たえて日本画のなかりせば:上野恩賜公園篇」に続く、いわば「屋内篇」で、いずれも、もし上野公園に東京美術学校(東京藝大)がつくられなかったら、もしそこで日本画が教えられなかったら、日本画はどうなっていただろうかを問うている。日本画が明治期に岡倉天心らによって東京美術学校を舞台に、西洋画(油絵)の影響を受けながらそのカウンターとして新たに創出されたジャンルであることは知られているが、その史実をいちどリセットして考え直してみる思考実験といえる。お題目も刺激的だが、それを上回る刺激的な作品も多く、とても見応えがあった。

会場に入るとまず受付を兼ねた屋台風の小屋があり、チラシや小品が並んでいる。これは親指姫の《虎狼鯰商店》(2021)という作品。その隣には、歩火(三瀬夏之介)による蝶番のついた折りたたみ式の《移動式展示場「歩板」》(2022)が連なり、表裏に何人かの作品が展示されている。なかでも、タブローのように平たい箱の蓋に絵を描いた泉桐子の《蓋》(2022)は、蓋を開けたら中身のない日本近代絵画への痛烈な批判とも受け取れる。この小屋と移動式展示場は、五姓田芳柳が浅草で開いたとされる油絵茶屋を連想させもする。

[筆者撮影]

会場中央には、上野公園の不忍池辯天堂(六角堂)を模した長沢明による六角形の作品《幻影》(2022)が立ち、その周囲に金子富之の20メートルを超える大作をはじめ、20点近い作品が並んでいる。奥の壁には、上野公園の名物だったブルーシートに山本雄教が富士山を描いた《Blue mountain》(2022)が掛かり、その手前で山下和也が《上野恩賜公園出開帳霊場巡り物見遊山(東京都美術館篇)仮本堂》(2022)としてテントを張り、背後の富士山と呼応する。中村ケンゴによるウォーホルばりの《大日本帝国の首相》(2022)と、指名手配犯のモンタージュ風《平成の首相》(2022)は秀作だが、このなかにあっては目立たない。尾花賢一の《日出処/日没処》(2022)は、2畳敷きのゴザにちゃぶ台などの日用品を置き「上野画宣言」を掲げている。確かに、伝統的な日本絵画とは似て非なる日本画も、西洋の油彩画とは似て非なる洋画も、合わせて「上野画」と括ってみると納得できる。日本画にあぐらをかいた単なる日本画には興味ないが、このように日本画の成り立ちを問うような「メタ日本画」には大いに興味をそそられる。

2022/06/17(金)(村田真)

池田修を偲ぶ6日間「都市に棲む―池田修の夢と仕事」

会期:2022/06/14~2022/06/19

BankART Station[神奈川県]

これはレビューで扱うネタではないかもしれないが、いちおう記録として書いておきたい。

横浜のBankART1929代表の池田修が急逝したのは3月16日の早朝。前日の夜、仕事中に倒れ、病院に運ばれて翌朝息を引き取った。直接の死因は小脳出血だが、ずいぶん前から心臓を患い、5年前ほどから人工透析を受けていたので、いずれこうなることはみんな覚悟していたが、こんなに急だとはだれも思わなかった。その晩、ごく親しい人たちが何人か集まり、葬儀のことや偲ぶ会について、またBankARTのこれからについて話し合った。新代表は、これまで副代表を務めながら最近はアート活動に専念していた細淵太麻紀が復帰し、横浜市の創造都市推進部長を務めた秋元康幸が副代表に就いた。横浜市との連携が不可欠なBankARTにとっては最強の人材だ。

葬儀については、池田は知人や関係者が多いうえ、コロナが収束していないため、参加を親族と身近な友人十数人に絞って横浜市内で執り行なった。偲ぶ会については、池田は最近、自分の本を今年の誕生日(6/14)に出したいという希望を持っていたので、そこに追悼文を加えた『池田修の夢十夜』(BankART、2022)の出版記念を兼ねた会にすることになった。ただし、葬儀と同じ理由で1日に集中させず、6日間に分散させることに。会場には幼少からBゼミ、PHスタジオ、BankARTまで故人の軌跡を追い、併せてトリビュート展として約50人による追悼作品を展示した。だからこの1週間は「池田祭り」「池田ウィーク」だった。彼は自分が主役になることを嫌がったけど、にぎやかなことは好きだったからきっと許してくれるだろう。

偲ぶ会の初日は、40年来の付き合いのある川俣正、山野真悟、村田の3人による思い出話。2日目は石内都と柳幸典による対談。3日目は牛島達治や開発好明ら10組を超すアーティストによる連続トークとパフォーマンス。4日目は池田の原点ともいうべきBゼミ時代の話。5日目は秋元、佐々木龍郎、曽我部昌史による建築・都市関連の鼎談。そして最終日は「これからどうなるBankART」のキックオフとして、北川フラムと川俣の講演に加え、主に横浜の関係者約20人による連続トークという構成。登壇者は総勢約50人、参加者はのべ1,700人に及んだ。

この6日間に多くの発言者が共通して述べたことを挙げると、池田はいつもBankARTにいた、プライベートがなかった、裏方に徹していた、転んでもただでは起きなかった(ピンチをチャンスに変えた)、よく怒鳴っていた、よく怒鳴られた、でも笑顔に救われた、文句はいうけど結果を残した、厳しいながらも優しかった、アーティストの面倒見がよかった、アートを横浜に根づかせようとした、これからのBankARTが心配、横浜の芸術文化がなくなるかもしれない、だから彼の意思を引き継いでいかなければいけない……。

これらを総合すれば、具体的になにをやった人かはわからないまでも、どんな人物であったかは容易につかめるだろう。登壇した50人の発言にほぼ矛盾はなく、明確にひとりの人物像が浮かび上がってくる。これは当たり前のようだが、考えてみれば稀有なことではないか。「藪の中」ではないが、ひとりの人間には多様な面、秘密の顔があるもので、50人が証言すれば矛盾だらけの人間像が浮かび上がるはず。ところが彼は見事に「池田修」という一個の人物に結像する。つまり彼には裏がなく(それはプライベートがないことに通じる)、表一面だけで生きてきたということだ。これが今回いちばん驚いたことかもしれない(そんなことに驚くぼくのほうがおかしいのか?)。

3日目「アーティストからみた池田修」に登壇するアーティストたち。左端は守護霊の池田修氏(パネル)[筆者撮影]

6日間の話を聞いて思ったことを2点ほどしたためておきたい。

彼はBゼミを出てからの人生の前半をPHスタジオのリーダーとして(1984-2006)、後半をBankART1929の代表として(2004-22、ただし最初は副代表)として活動してきた。このPHからBankARTへの移行を、アーティストからキュレーター(またはオルタナティブスペース運営)への「転身」と見る向きもあるが、それは違う。そもそも彼はPHスタジオを結成したときから個人としての表現活動を封印し、匿名性のなかの創造活動に身を捧げてきた。だからPHスタジオの作品はあっても、池田修の作品はない。そのPHの集大成ともいうべきプロジェクトが、広島県の灰塚ダムで10年以上かけて行なわれた「船をつくる話」(1994-2006)だ。池田は、というよりPHはここで、地域のためになにをすればいいのかを考え、国や自治体と交渉し、地域の人たちとともにプロジェクトを推進した。その振る舞いはアーティストというより、すでにコーディネーター、ネゴシエーターの様相を呈していた。

このプロジェクトが山場を迎えようとするころ、名古屋港の倉庫をアートセンター化する計画に関わり、それが頓挫したころ、横浜で2つの歴史的建造物を創造活動に活用するコンペに応募し、入選したという経緯がある。ある意味、名古屋のリベンジを横浜で果たしたともいえるが、匿名性のなかで地域のために創造活動を推進していくという姿勢は、PH時代から変わっていないというか、むしろ徐々に強化されてきた傾向といえる。だからPHスタジオからBankARTへの移行は、転身というものではなく、ごく自然な、必然的といってもいい流れであったと思っている。

もう一つ、PHスタジオからBankARTへの移行を決定づけた横浜市との関係について。池田は横浜のコンペに参加する際、しきりに「創造都市構想」について賞賛し、「よくできたコンペだ」「答えは募集要項に書いてある」と語っていた。つまり創造都市構想について理解し、募集要項をよく読めば、求められている「解」が出てくるというのだ。おそらく自分ほど創造都市構想に共感し、それを実現できる人間はほかにいないだろうくらいの自負を抱いたはず。だから彼のプランは採用されて当たり前、むしろ、もう一つ採用されたSTスポットと共同で運営しなければならなくなったことを不満に感じていたに違いない。それほど創造都市構想は池田の考えにぴったりフィットした。いや、正確にいえば、創造都市構想は池田のこれまでの考えをさらに押し広げてくれる可能性を示唆した、というべきかもしれない。

BankART設立後は、創造都市のレールを敷いた横浜市参与の北沢猛に心酔し、その理念をみずからの血肉としていく。だから逆に、市がその構想に反するような方向に行こうとすると彼は猛反発した。このへんのハンパない情熱と粘り強さは多くの人が証言している。しかし、これを推進した中田宏市長が辞め、北沢氏と川口本部長が相次いで死去し、担当部署も担当者も変わって、創造都市の理念は徐々に薄められていく。そのなかで最後まで、文字どおり命を賭けて流れに抗ったのが池田だった。市の職員でもない彼が、横浜市のだれよりも横浜の芸術文化について真剣に考えていたといわれるのは、彼にとっても歯がゆいことだったに違いない。さて、これからどうする?

ウェブサイト:http://www.bankart1929.com/ikedaosamu/index.html

関連記事

「都市デザイン 横浜」展 ~個性と魅⼒あるまちをつくる~|村田真:artscapeレビュー(2022年06月01日号)

本田孝義「船、山にのぼる」/PHスタジオ「船をつくる話」

川俣正[通路]/αMプロジェクト2008|住友文彦:学芸員レポート(2008年04月01日号)

アートピクニックON THE WEB 7 PHスタジオ|嘉藤笑子:Column(2001年11月15日号)

2022/06/19(日)(村田真)

study tables《紙で読むに限る「近所と宇宙」》(2020)

会期:2020/05/30〜

TRANS BOOKS DOWNLOADs[ダウンロード形式]

tadahiと関真奈美によるユニット「study tables」は2017年に、space dikeでの展覧会「(real) time と study tables」で鮮烈なデビューを果たした。二人はその展覧会でメディアアートをめぐる現実との同期への欲望を暴くようにして「リアルタイムとは何か」という実験発表を模した映像インスタレーションを展開したのを最後に、まとまった作品発表をしていない★。しかし、2020年からたびたび、「紙で読むに限る」というダウンロード形式のシリーズ作品を公開している。

いまも購入できる作品なので、ネタバレを極力避けていきたいが、この作品は「2つ以上の時空が存在し、その時空について思考している視点から見て、それぞれの時空が同期していると感じられた時リアルタイムは成立する」というリアルタイムについての二人の解答であり命題が、この作品の形式である「Dropboxからのダウンロードからのプリントアウト」でも、とある古くからの手法でも、かなり類似するかたちで実証されるということを、見事に形にしたものである。そして、私にとってのこの見事さのポイントのひとつは「ダウンロードからのプリントアウト」が、その「古くからの手法の模倣」として見なされているものではないが、そういった使い方もできるし、していたかもしれないし、いつか、例えば私が死んだ後のGoogle Driveの中身なんかは、本作と同じような「リアルタイム」状態が発生しうると気づかされる点にある。

あるいは、「後で読もう」とクラウドサービスで大量に保存したPDFデータはきわめて私的領域にあって、それがプリントアウトされると別の私的領域へと躍り出る。後で読もうと積み上げた新聞や本のように、ほかの人もその後回しを知ることができるという私的領域へ。あるいは、プリントアウトされた瞬間に発生する「リアルタイム性」のある紙を「study tables」はつくり出した。

でも本作は、「紙で読むに限る」というように、媒体を規定している。さらには、その紙の在り方にも指示があるし「読む」と表題にあるから読み物だ。これらの指示のうち、最後のインストラクションはこの紙の「リアルタイム性」を剥奪する。ぜひ本作をダウンロードして、このレビューを検証してみてほしい。

TRANSBOOKS DOWNLOADs ウェブサイトより作品写真

TRANSBOOKS DOWNLOADs ウェブサイトより作品写真

study tables《紙で読むに限る「近所と宇宙」》(2020)PDF/3.9MB

★──study tablesは展覧会記録を詳細に残している。ウェブサイトは以下の通り。

http://study-tables.space/ex_rt_st/(2022.6.24閲覧)

《紙で読むに限る「近所と宇宙」》詳細・販売ページ:https://transbooks.center/downloads/works-5/

2022/06/22(水)(きりとりめでる)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)