artscapeレビュー

2023年03月15日号のレビュー/プレビュー

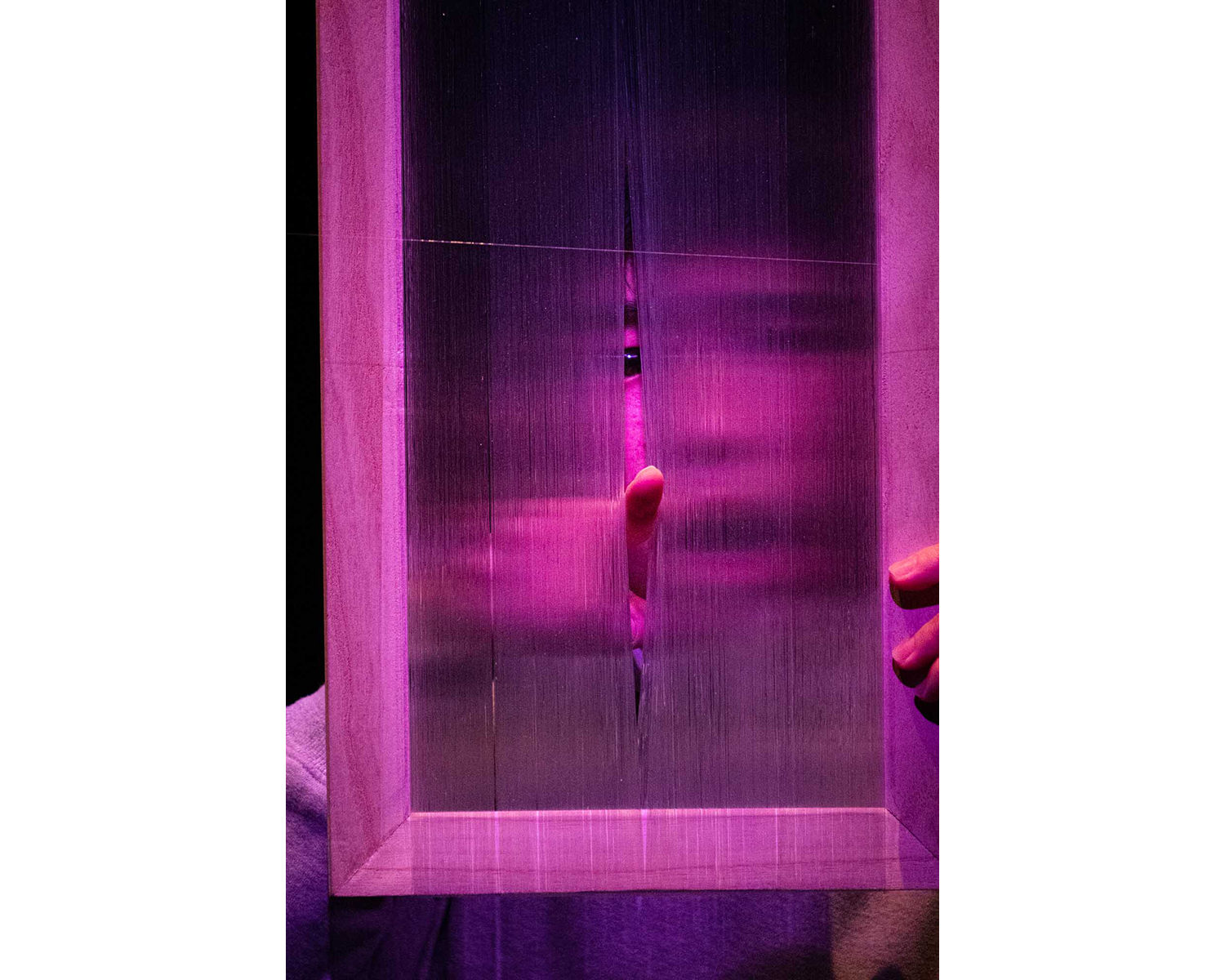

金村修「Can I Help Me?」

会期:2023/02/02~2023/02/26

MEM[東京都]

何かが吹っ切れたのではないだろうか。東京・恵比寿のMEMで開催された金村修の写真、映像、ドローイング、コラージュによる新作展「Can I Help Me?」は、快挙ともいうべき見応えのある展示だった。

もともと2021年にニューヨークの dieFirmaで開催した小松浩子との二人展に出品された、壁全面にマスキングテープで貼り巡らしたサービス判のカラープリントをそのまま引き剥がして持ちかえり、少し隙間をあけて壁に貼ったり床に丸めて積み上げたりしている。その写真群に覆いかぶさるように映像が上映されていた。写真も映像も混沌とした日常そのものの断片だが、食べ物や看板など、グロテスクに肥大する欲望を投影したものが目につく。むしろ、金村本人の美意識や価値基準から外れたものをわざと選んでいるようにも見える。別室に展示されていたドローイングやコラージュでも、あえて毒のあるイメージを撒き散らしているようだった。

金村はこれまで、都市の路上を主なテーマとして、「写真」という表現手段の可能性を、純粋に、ミニマルに追求していく作品を発表していた。そのどちらかといえばフォルマリスティックなアプローチは、ときに「写真についての写真」という袋小路に行きついてしまいがちなところがあった。だが、今回の展示では、むしろその「写真」の枠組みを大胆に踏みにじり、自分がやりたいこと、見たいものを鷲掴みにして提示しているように見える。金村が本来持っていた「パンクな」アーティストとしてのあり方が、全面開花していた。この方向性には、まだまだ先がありそうだ。

公式サイト:https://mem-inc.jp/2023/01/20/kanemura2023/

2023/02/08(水)(飯沢耕太郎)

それぞれのふたり 萩原朔美と榎本了壱

会期:2022/12/03~2023/04/09

世田谷美術館[東京都]

萩原朔美と榎本了壱は1969年に寺山修司が主宰する天井桟敷館(東京都渋谷区)で出会った。自主映画制作や共同事務所の運営を通じて関係が深まり、1974年の伝説的なカルチャー誌『ビックリハウス』の創刊に至る。その後も、付かず離れずの関係を続けて、萩原は多摩美術大学で、榎本は京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)で教鞭を執るとともに、アート/カルチャー・シーンともかかわり続けてきた。また「自分に向かい合う」ことで、それぞれ精力的に作品制作にも取り組むようになっていった。

今回の展示は、世田谷美術館に収蔵された作品による「ミュージアム・コレクション展」だが、二人合わせて300点近くが出品されており、質量ともに驚くべき内容といえる。その旺盛な創作意欲に圧倒させられた。澁澤龍彥作『高丘親王航海記』(文藝春秋、1987)を、ドローイングを付して「書写」した榎本の大作(全84点)にも度肝を抜かれたが、萩原がこのところ集中して制作している道路の自転車マーク、塀の染み、ドアスコープの画像などを大量に撮影してモザイク状に並べた「差異と反復」シリーズが異様に面白い。萩原はまた、セルフポートレートにも執着しており、「電信柱に映っている私」など、自分の影、手の一部、鏡像などを繰り返し撮影した作品も作り続けている。これらの仕事は、ものを創る歓びそのものの表明といえるだろう。

なお会場では、萩原が2018年に制作した《山崎博の海》も上映されていた。高校時代からの親しい友人でもあった写真家、山崎博にオマージュを捧げた、感動的な映像作品である。

公式サイト:https://www.setagayaartmuseum.or.jp/exhibition/collection/detail.php?id=col00116

2023/02/09(木)(飯沢耕太郎)

ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台

会期:2022/11/12~2023/02/19

東京都現代美術館[東京都]

植民地主義、移民、ジェンダーといった問題について、多様なバックグラウンドをもつ人々が即興的に対話する場をしつらえることで、どう過去と現在を重層的に接続させることができるか。オランダ出身のウェンデリン・ファン・オルデンボルフの国内初個展である本展は、こうした多層的・多声的な彼女の作品群を貫く問題意識が空間構成とともに十全に提示された、秀逸な個展だった。

オルデンボルフの制作手法の特徴は、「シナリオを設定せず、協働的なプロセスそのものを見せる、開かれた映像制作」といえるものだ。キャストとして参加するのは、さまざまな専門分野の研究者、アーティスト、ジャーナリスト、ミュージシャン、建築家、看護師といった多様な職能に加え、文化的背景、世代、国籍、ジェンダーの異なる人々。撮影や録音スタッフの姿もしばしば映像内に映り込み、時に彼ら自身も発言し、公開撮影の場合は偶然居合わせた観客も対話の参加者となる。また、対話の場をしつらえる重要な仕掛けが、テーマに関わる歴史的建築物を「舞台」に用いる点と、歴史的テクストの「(複数人による)朗読」を組み込む点である。

本展では、代表作から新作を含む6点が展示された。2チャンネルの映像インスタレーション《マウリッツ・スクリプト》(2006)では、17世紀半ばに旧オランダ領ブラジルの総督を務めたヨハン・マウリッツ・ファン・ナッサウに焦点を当て、書簡などの資料を元に構成した脚本を、キャストたちが朗読する。オランダでは人道主義的だったと評価されているマウリッツだが、例えば奴隷船の劣悪な環境を改善すべきという提案が、「商品価値の下落や死亡=経済的損失への対策」「ポルトガルとの競合に勝つ」といった経済合理主義によるものであったことが浮き彫りになる。一方、もう片面の映像では、植民地時代に描かれた先住民や「混血」の子どもの表象をどう分析するかを起点に、対話は複数の方向へ枝を広げ、当事者として直面する現代オランダ移民社会のさまざまな差別構造や矛盾について語られていく。対話の「舞台」は、マウリッツの旧居であるマウリッツハイス美術館の「黄金の間」であり、金箔の装飾が施された空間は、植民地支配の(負の)遺産を「視覚的な声」として示す。

《マウリッツ・スクリプト》(2006)「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展(東京都現代美術館、2022年)展示風景[撮影:森田兼次]

《偽りなき響き》(2008)では、オランダ領東インド(現在のインドネシア)での植民地統治の道具として、ラジオ放送が利用された歴史を扱う。歴史資料の朗読と交錯する対話では、近代化=ヨーロッパ化やナショナリズムの形成にラジオが果たした政治的役割から、「“多様性”は政治的に無垢である限り、ビジネスの手段として歓迎される」といった現代社会批判が展開する。その合間には、約100年前にインドネシア独立運動家が記した挑発的なマニフェストを、移民系オランダ人のラッパーが朗読するシーンが挿入される。撮影の舞台は、作中で「コンクリートの聖堂」と評されるかつてのラジオ放送局。大聖堂のような建築は国家や大企業の権威をまさに体現する。

《ふたつの石》(2019)「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展(東京都現代美術館、2022年)展示風景

[撮影:森田兼次]

そして、日本で制作された新作《彼女たちの》(2022)では、1920~40年代に活躍した2人の女性作家、林芙美子と宮本百合子のテクストの朗読を通して、ジェンダーと政治、フェミニズムと戦争協力、クィアな欲望の表出/抑圧についての対話が展開する。流行作家となり、戦時中は軍や新聞社の依頼で占領各地に派遣された林芙美子の小説『ボルネオダイヤ』では、日本の軍政が「ダイヤモンドの価値を知らない日本の女のこころ」にたとえられ、共にボルネオ島を占領した日本とオランダの植民地支配の歴史がつながり合う。ロシア文学者でレズビアンの湯浅芳子と同棲生活を送った宮本百合子は、湯浅との往復書簡の朗読・分析を通して、セクシュアリティを「後ろめたいもの」として封印していたことが当事者によって痛みとともに語られる。一方、林の別の小説の朗読では、「男性の視線」を借りて、ヒロインに対するクィアな欲望が語られていることが分析されていく。撮影の舞台は、林自身が設計した自邸や図書館など複数の場所にまたがり、ゆっくりとスクロールする左右2つの画面は境界が混ざり合っていく。また、しばしば左右両面に同一人物が分裂的に映り、「セクシュアリティの葛藤」といった内面的矛盾や、「女性の自立と戦争協力」の二面性の同居といった政治的状況について視覚化する。

《彼女たちの》(2022)「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展(東京都現代美術館、2022年)展示風景

[撮影:森田兼次]

こうしたオルデンボルフの映像作品では、「朗読テクストを持つ手」がしばしば映される。「歴史的テクストとの対話」と「参加者どうしの対話」という二重の手続きによって、過去と現在を重層的に接続させる手法は、シャンカル・ヴェンカテーシュワランと和田ながらが共同演出した『「さようなら、ご成功を祈ります」(中略)演説『カーストの絶滅』への応答』(2022)とも共通する。この演劇作品では、80年以上前に差別的なカースト制度の撤廃を訴えた活動家による、実際には読み上げられなかった演説原稿が、インド人2名と日本人の俳優によって朗読される。同時に、クリエーション過程での対話が再現的に挿入され、社会的な役割分担を強いる抑圧的な構造がジェンダーの権力構造とも重ねられ、「日本人の演出家、俳優、そして『聴衆』役を担う観客自身が、どうこのテクストと向き合えるか」が上演されていた。

《彼女たちの》(2022)「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展(東京都現代美術館、2022年)展示風景

[撮影:森田兼次]

オルデンボルフの作品の場合、観客は「聴衆」役として多声的な「声の再現」と「対話」の場に直接立ち会うわけではない。だが、それを補うのが、作家自身による秀逸な空間構成だ。広場や劇場のような階段状の座席。作品どうしは、壁で隔てられながらも、開口部や窓を通してつながり合う。「私たちを隔てているのは何か?」について比喩的に問うと同時に、「自ら能動的に動いて視点を変えることで、“向こう側”が見えて、風通しが良くなり、“あちらとこちら”が接続される」ことを空間的・身体的に体感させる。また、撮影の舞台の選択と緻密なカメラワークも映像ならではの利点だ。「舞台セット」として用いられた歴史的建築物もまた、「さまざまな政治性や権力性が書き込まれる重層的なテクストであり、器である」ことを示しつつ、緻密に練られたカメラワークによって、「強固な器」としての建築を解体していく手つきも秀逸だった。

公式サイト:https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/Wendelien_van_Oldenborgh/

関連レビュー

「さようなら、ご成功を祈ります」(中略)演説『カーストの絶滅』への応答|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年01月15日号)

2023/02/11(土)(高嶋慈)

したため#8『擬娩』

会期:2023/02/09~2023/02/12

こまばアゴラ劇場[東京都]

演出の和田ながらを含め、出産を経験していない出演者たちが「妊娠・出産を身体的にシミュレーションする」という、演劇ユニット「したため」の代表作の再演。タイトルの「擬娩」は、「妻の出産の前後に、夫が妊娠にまつわる行為を模倣し、時には陣痛さえ感じているかのようにふるまう」習俗を指す。実在の習俗を参照し、「舞台上の行為は擬似的な再現である」という演劇の原理を露にしつつ、「他者の身体に起こる変容や痛み」への想像力の起点として「私自身のこの身体」を透明化せず手放さないこと。「演劇」に対する冷静な視線と厚い信頼がここにある。

2019年の初演後、KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭2021 AUTUMNでは、出演者と舞台美術を変更し、中高校生の出演者3名とともに再創作したリクリエーション版が上演された。「演劇を通じた、10代の若者への性教育」という点で、『擬娩』という作品の意義を拡張した。

一方、本公演は、基本構成・舞台美術(林葵衣)ともに初演とほぼ同じである(ただし、初演の出演者4名のうち、2名が入れ替わった。上演内容の詳細については初演評を参照されたい)。転がりながら登場し、今まさに産まれ落ちた4名の出演者は、冒頭および終盤でそれぞれ宣言する。「産まれたことはありますが、産むかどうかはわかりません」「産まれたことはありますが、産めるかどうかはわかりません」「産まれたことはありますが、そのことを覚えていません」。半透明の窓(テグスを張った木枠)によって顔を匿名化された者たちは、個々の身体的特徴や遺伝的要素について口々に列挙し、第二次性徴を経て、擬人化された「妊娠検査薬」の登場後、多様なつわりの症状を実演する。「エコー検査を、母体と胎児のオンライン通信に見立てて会話する」中盤のシーンは、産む側と産まれる側がそれぞれ抱く不安と期待をコミカルに表現。臨月を経て、クライマックスの分娩シーンでは、写真家の志賀理江子が自身の出産を綴ったテクストの朗読、波のように断続的に押し寄せる轟音のノイズとともに、子宮口が開くプロセスと激痛が実況される。全体的に初演よりユーモアと笑いの力が増しており、演出家としての和田のバランス感覚の成長を感じた。

[撮影:宇田川俊之]

[撮影:宇田川俊之]

初演からの約2年間には、妊娠・出産をめぐる大きな変化が国内外で起こった。人工妊娠中絶を禁止する法律がポーランドで施行され、アメリカでは1973年に連邦最高裁が「中絶は女性の権利である」と認めた判決が覆され、論争やデモを引き起こした。一方、国内では、予測以上の少子化の進行と同時に、不妊治療の保険適用の対象が拡大され、岸田首相の育休発言が問題視された。こうした社会的変化に言及したアップデートがない点については、もどかしさも感じる。

初演に基本的に忠実な再演だが、実は最大のポイントは「出演者の入れ替わり」にある。初演の出演者は男女2人ずつだったが、性別二元論的ではないジェンダーのあり方へと広がり、作品の根幹を本質的にアップデートした。『擬娩』という作品の意義は、「産む機能が備わった性」と切り離して「妊娠・出産をシミュレーションする」点にあるが、初演では、男女二元論的な枠組みが残存していたことが逆にあぶり出されたといえる。特に、エコー検査=オンライン会話のシーンは、初演では「男女ペア」で演じられていたことに改めて気がついた。

[撮影:宇田川俊之]

[撮影:宇田川俊之]

『擬娩』が直接的に描くのは、物理的な痛み──つわりの諸症状、内臓の圧迫や寝返りも困難なほど膨らんだお腹、そして「腰が爆発するような」陣痛の痛みである。だが、外見が小柄な若い男性に見える出演者が、「膨らんでくる乳房が嫌で猫背になった」というエピソードを語るとき、そこには、(意思とはまったく無関係に)「妊娠に向けて準備された身体」になってしまう苦痛もあることが示される。また、(本作では言及されないが)「産むことができる」とされる身体を持ちながら産めない痛み、「産むことができる」身体すら持てない痛みも存在する。

初演の出演者の1人は、出演後に実際に出産した。彼女にとっては、『擬娩』への出演経験はまさに「知識と想像のリハーサル」になった。だが、もし、具体的にどのような日常生活への支障や制約、痛みがあるのかを疑似体験してから、「産む機能を備えた身体」を持つかどうかを個人の意思で後天的に選択できたら、あなたはどうするか? 支障や痛みを引き受けることも覚悟のうえで選ぶだろうか? 再演を見ながら筆者が想起したのが、李琴峰の小説『生を祝う』(2021、朝日新聞出版)である。妊娠・出産をめぐるSF的な思考実験であるこの小説では、胎児に出生後の「生存難易度指数」を数値化して伝え、出生するかどうかの意思を確認する「合意出生制度」が法制化された近未来の日本が描かれる。李が描く仮想の近未来では、「生の自己決定権」が「胎児の側」の選択に委ねられる。一方、本作が想像させるのは、「妊娠に備えた身体を持つかどうか」を「産む側」が選択可能であったら? という想像だ。もし個人の意思で後天的に選択可能だったら、社会のさまざまな制度設計や構造的不均衡は、それでも今とまったく変わらないだろうか? あるいは、パートナー間で「平等な負担」の合意に至ることは可能だろうか? このように分岐していく想像力を鍛えるためのリハーサルが『擬娩』である。本稿はその一助となるべく、「ある単語を使用しない」という条件を課して書かれた。

公式サイト:http://www.komaba-agora.com/play/12599

関連レビュー

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 AUTUMN 和田ながら×やんツー『擬娩』|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年11月15日号)

したため #7『擬娩』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年01月15日号)

2023/02/11(土)(高嶋慈)

クリスチャン・ディオール、夢のクチュリエ

会期:2022/12/21~2023/05/28

東京都現代美術館[東京都]

大変な人気ぶりである。昨年末に始まってから、そのうち観ようと思いつつも、チケットを予約するにも何週間か先にしか取れない状況が続いたため、つい先延ばしにしてしまった。世界に名を馳せるメゾンで、パリを皮切りにロンドン、ニューヨークなど世界の都市を巡回してきた展覧会といった前評判はあるにしろ、皆、そんなにクリスチャン・ディオールが好きなのか? と思ったほどである。が、本展を観て改めて理解した。日本人にとってクリスチャン・ディオールは特別な存在だったのだ。

何しろ日本に最初に進出した西洋ファッションブランドがディオールだった。戦後復興期の1953年、ディオールは繊維メーカーの鐘紡(カネボウ)、百貨店の大丸とライセンス契約を結び、これらがメゾンの型紙を用いて日本人体型に合わせた洋服をつくることを認め、さらに日本人モデルを起用したファンションショーを開催するなどして、日本でのブランド浸透に努めたのだ。その後1959年、皇太子(現・上皇)と美智子さま(現・上皇后)のご成婚パレードで、美智子さまのウェディングドレスを仕立てたのもディオールだった。

「クリスチャン・ディオール、夢のクチュリエ」展示風景(2022)東京都現代美術館

「クリスチャン・ディオール、夢のクチュリエ」展示風景(2022)東京都現代美術館

そんな日本との縁の深さを示すように、本展では「ディオールと日本」と題したセクションを設けるなど、東京展向けにアレンジされた構成が目立った。「ねぶた」の技法で和紙を骨組みに張ったという空間デザインの中で、北斎の浮世絵を引用したコート(2007年春夏オートクチュールコレクション)をはじめ、着物や帯のスタイル、絞り染めなどをモチーフにしたドレスなどが展示され、ディオールの日本趣味への傾倒がうかがえた。これを観てまた、ディオールに親近感を覚える日本人が増えるのだろう。例えば毎年パリで開催される見本市「メゾン・エ・オブジェ」でも、日本の伝統工芸品がディオールの目に留まり注文を受けるという商談話をよく聞く。それもこれも本展を見て合点がいった。日本の伝統文化や繊細なものづくりへの理解と共感がメゾンに脈々と受け継がれてきたからではないか。また、ディオールを象徴する大きなテーマとして「女性を称え、花への愛を賛美し、芸術と歴史と文化を称揚するファッション」が継承されてきたという。確固たる美学に裏付けされているからこそ、ディオールはオートクチュールの帝王として揺るぎがないのだろう。本展もそれを体現した見事な内容だった。

「クリスチャン・ディオール、夢のクチュリエ」展示風景(2022)東京都現代美術館

「クリスチャン・ディオール、夢のクチュリエ」展示風景(2022)東京都現代美術館

「クリスチャン・ディオール、夢のクチュリエ」展示風景(2022)東京都現代美術館

「クリスチャン・ディオール、夢のクチュリエ」展示風景(2022)東京都現代美術館

公式サイト:https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/Christian_Dior/

メインビジュアル:©YURIKO TAKAGI

2023/02/14(火)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)