artscapeレビュー

2019年11月15日号のレビュー/プレビュー

柿喰う客『御披楽喜』

会期:2019/09/07~2019/09/08

出石永楽館[兵庫県]

天才彫刻家・蛇ノ目梯の十三回忌。最後のゼミ生13人が集ったそこで明かされたのは、彼が莫大な遺産と遺言状を遺していたという事実だ。なぜいまさら。蛇ノ目の望みは長生きならぬ「長死に」。彼の作品がその死後も世界に影響を与え続けること。遺産は蛇ノ目と彼の功績としてのゼミ生たちの作品を展示する美術館を建てるためのものだった。

[撮影:igaki photo studio]

[撮影:igaki photo studio]

殺人事件でも起きそうな、極めてミステリ的設定だ(実際、蛇ノ目は殺されているのだが、それは前作『美少年』の話であって今作には関係がない)。引き込まれる導入部に続いて、ゼミ生たちがここに至るまでの過去が語られる──のだが、物語らしきものは結末に至ってなお、ほとんど何をも開示しない。なんせ60分しかない上演時間に13人、蛇ノ目を加えれば14人もの登場人物それぞれのエピソードが詰め込まれているのだ。各々のキャラは立ちすぎるほどに立っているが、そこに物語の入り込む余地はほとんど残されていない。

たとえば東京都庁の前で全裸で放尿する女。現代のマリアを自称し想像妊娠する女。知的障害を持ち、塗り絵以外に何もできないがその塗り絵には9000ドルの値がつく男。才能を持ちながら貧困で餓死する男。アート業界に顔がきくことを買われて広告代理店に就職する男。そして原発マネーで建てられる美術館。エトセトラエトセトラ。PC(ポリティカル・コレクトネス)などクソ食らえと言わんばかりの悪意とアイロニー。

[撮影:igaki photo studio]

[撮影:igaki photo studio]

[撮影:igaki photo studio]

[撮影:igaki photo studio]

ところで、一部のジャンプ漫画、たとえばある時期からの久保帯人『BLEACH』や吾峠呼世晴『鬼滅の刃』は、「敵」も含めて登場する人物一人ひとりの過去に強くフォーカスをあて、それぞれのエピソードを開示する。これによってそれぞれのキャラクターは作品を貫く物語にのみ奉仕するわけではない人物として独立性を獲得しているようにも思えるが、結果として主筋は遅延され、いつまでも完結しない(などということはもちろんないのだが)。というよりも主筋こそがむしろ、無数のキャラクターを存在させるために利用されている気配すらある。奇妙な反転。

ゼミ生のほとんどは芸術家としては大成しない。蛇ノ目の「物語」に寄生することで辛うじて彼らは「存在」することができる。だから物語は終われない。本作のタイトルでもあるおひらきとはつまり空虚さの開示でしかない。ひとりを除く登場人物には「閉じる」を意味する名前が与えられている。破局を避けるために内に篭り続けること。空虚の高速回転。だが劇場の扉が開けば芝居はおしまいにならざるを得ない。

翻って現代の芸術はどうか。一糸乱れぬ演技とそれとは裏腹の濃いキャラクターで舞台に立つ俳優たちは、空虚を空虚として、しかし同時にエンターテイメントとしても提示してみせた。作・演出の中屋敷法仁のアイロニカルな視線と悪意はそのまま、現代の芸術と作家たちにも向けられている。

柿喰う客:https://kaki-kuu-kyaku.com/

第0回豊岡演劇祭:https://toyooka-theaterfestival.tumblr.com/

2019/09/07(山﨑健太)

うさぎストライプ『ゴールデンバット』

会期:2019/09/07~2019/09/08

城崎国際アートセンター スタジオ1[兵庫県]

本作は『バージン・ブルース』で平成30年度 希望の大地の戯曲「北海道戯曲賞」大賞を受賞した大池容子の作・演出によるひとり芝居。舞台は昭和歌謡アイドル・梅原純子の単独ライブ、の代わりに急遽開催された未亡人アイドル・憂井おびるのトークアンド歌謡ショーという体裁で始まる。語られるのは、彼女が池袋西口広場で見た「マイクと、ラジカセ持って、ひっくり返したビールケースの上に」立つ「着物着て、白髪交じりの、ボッサボサの髪をそのまま下ろし」た「パッと見、七十歳ぐらいの、太ったお婆さん」海原瑛子の半生。西口広場に立つ瑛子はラジカセの電源を入れると、渡辺真知子「かもめが翔んだ日」をおもむろに歌い出すのであった。

[撮影:三浦雨林]

[撮影:三浦雨林]

ところで、舞台上で歌っているのは誰だろうか。物語上、西口公園で歌うのは瑛子なのだが、舞台には一応のところ歌謡ショーのためのものらしきセットが置かれており、ならばやはり瑛子の話を枕におびるが歌い出したと見るのが妥当なのかもしれない。いずれにせよ、そこで歌っているのが菊池佳南という俳優であることは間違いない。このようにして、おびる/瑛子/菊池の姿は分かち難く重なり合う。

かつておびるは地下アイドル「月から来たうさぎ・中島ウサ子」として活動していた。なかなか芽の出ない彼女だったが、たまたま見かけた瑛子の姿からインスピレーションを得たマネージャーの提案により、昭和歌謡アイドル・梅原純子として巻き直しを図り、地下アイドルとしてはそこそこの人気を得るようになっていく。おびる=純子の物語にはすでに瑛子の人生が編み込まれている。

では、かつて歌手になることを夢見て上京してきた瑛子は、いわば純子の「失敗した未来」なのだろうか。瑛子を指す「キチガイババア」という言葉に覗くのは自らの先行きへの恐れだろうか。そういえば、瑛子が上京する間際、その未来を先取りするかのように、彼女の妹・華もまた、(おそらくは男との関係が原因で)ぶくぶくに太り引きこもってしまっていたのだった。不吉な一致。ならば、瑛子から純子へと手渡された錆びついた東京オリンピック記念硬貨は繰り返す呪いとなるしかない。ラストの『イエスタデイ・ワンス・モア』は限りなく苦く響く。瑛子はもう、輝かしい未来を信じていた過去に戻ることはできない。純子は迫り来るタイムリミットを予感している。

だが、華はやがてたくましい母の顔を手に入れる。瑛子もまた、「なりふり構わず歌にしがみつく」純子の姿を見て「大切なことを思い出」し、還暦を迎えてもなお「日本中を明るくする」ために歌い続けようと決意を新たにする。合わせ鏡のようにして二人が互いのなかに見たのは、過去への後悔や未来への絶望ではなく、それでも生きる強かさだったのではないか。『イエスタデイ・ワンス・モア』はたしかに苦い。だが、過去を振り返ることで再び踏み出せる一歩もある。最後に浮かび上がるのは瑛子の歌の原風景だ。

[撮影:三浦雨林]

[撮影:三浦雨林]

うさぎストライプ:https://usagistripe.com/

第0回豊岡演劇祭:https://toyooka-theaterfestival.tumblr.com/

2019/09/08(山﨑健太)

HANA’S MELANCHOLY READING 〈風〉

会期:2019/10/05~2019/10/06

green&garden[京都府]

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2019 フリンジ「オープンエントリー作品」。HANA'S MELANCHOLYは、一川華が戯曲執筆を、大舘実佐子が演出を分担する演劇ユニットである。東京を拠点とする彼女たちが、2020年の上演を目指し、京都の俳優たちと新作戯曲『風』のリーディング上演を行なった。初見のユニット、しかも上演に先駆けてのリーディングだが、「性風俗と女子割礼を取り扱う」という戯曲の問題設定に興味があり、足を運んだ。

手作りの洋服を着せ、自分の望むままの人形のように振舞うことを期待する母親に反発し、「自分の身体は母親のものではなく、自分のものだから」と背中に大きな龍の入れ墨を彫った「奈菜子」。だがその身体は、恋人には拒絶され、働き始めた性風俗店では「低ランク」とされ、他の女性より安い給料しかもらえない。

個室の中で客からの指名の電話を待つ彼女のもとに、ある日突然、「ルーシー」という黒人の少女からの電話がかかってくる。「ルーシー」は他の少女たちと納屋に監禁され、結婚相手の男性の希望を叶えるために、「身体に付いていたらいけない呪い」とされる外性器を切除させられるのだと言う。「奈菜子」は「ルーシー」を助けるため、身体を売って得た札束を「紙ひこうき」にして彼女のもとへ飛ばし続ける。それは「奈菜子」の妄想の世界かもしれず、だからこそ美しくも儚い。

現代日本の性風俗産業において、「商品価値が低い」ものとして扱われる、入れ墨=傷のある「奈菜子」の身体。一方、アフリカの農村部において、結婚の条件として女性器切除を受けさせられる「ルーシー」の身体。遠く隔たったように見える両者に通底するのは、「男性によって一方的に、女性の身体が性的な商品として価値付けられる」という構造的暴力だ。戯曲は両者の同質性を通して「(女性の)身体は誰のものか」「価値基準を決めるのは誰か」という問いを投げかける。その糾弾には深く賛同するが、「ルーシーからの電話が突然、かつ偶然に繋がる」という設定は唐突で、強引な接続に感じた(特に前半はリアルベースの会話劇であったことも大きい。もちろんここには、「奈菜子」が待つ「客からの指名コール」との連続性をもたせるという意味で、「電話がかかってくる」ことの必然性もあるのだが)。

この「両者が接続される回路の唐突さ、強引さ」は、実際の上演では「演出」によってクリア可能かもしれない。だがここには、作劇上の粗さやリーディング公演の段階であることにとどまらず、より本質的な問題が横たわっているのではないか。「ここ」と「そこ」、「日本」と「アフリカの僻地」のあいだにある「隔たり」──そう思い込んでいるが、本質的には同じ構造的暴力を有する──を架橋するには? それは、私たち自身の想像力の貧困の問題でもある。戯曲の問題提起の要でもあり、最大の難関をどうクリアするか。「かかってくる電話」の必然性を担保しつつ、どう強引さの違和感を払拭するか。上演に向けて期待と課題を記したい。

[撮影:大舘実佐子]

2019/10/06(日)(高嶋慈)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|「表現の不自由展・その後」再展示、ほか

会期:2019/10/13~2019/10/14

愛知県芸術文化センター、愛知県芸術劇場大リハーサル室[愛知県]

本当は9月にも一度訪れる予定だったが、やむ得ない事情でキャンセルとなり、およそ2カ月ぶり、通算5回目のあいちトリエンナーレ2019である。以前、これで見納めになるかもしれないと書いた「表現の不自由展・その後」がついに再開されたことが、最大のトピックだろう。ここに至るまでさまざまな出来事が起き、展示の状態が次々と変化し、これだけドラマティックな展開を見せた日本の国際展はほかにないはずだ。オープニングのとき、芸術監督の津田大介はレガシーにすると宣言していたが、まさにその通りになった。

再開された展示の入口の新しいあいさつ文には「壁が横に倒れると、それは橋だ」というアンジェラ・デービスの言葉が引用されていた。筆者はこの入口について、当初の状態、閉鎖時、そして再開時という3パターンを目撃したが、なるほど途中はずっと、ここの入口には壁が立てられ、それがなくなったわけである。世界的にも一度閉鎖に追い込まれた展示が復活した事例はないらしく、会期が長かったおかげもあるが、終了の直前、土壇場で奇蹟が起きたことは貴重な前例となった。

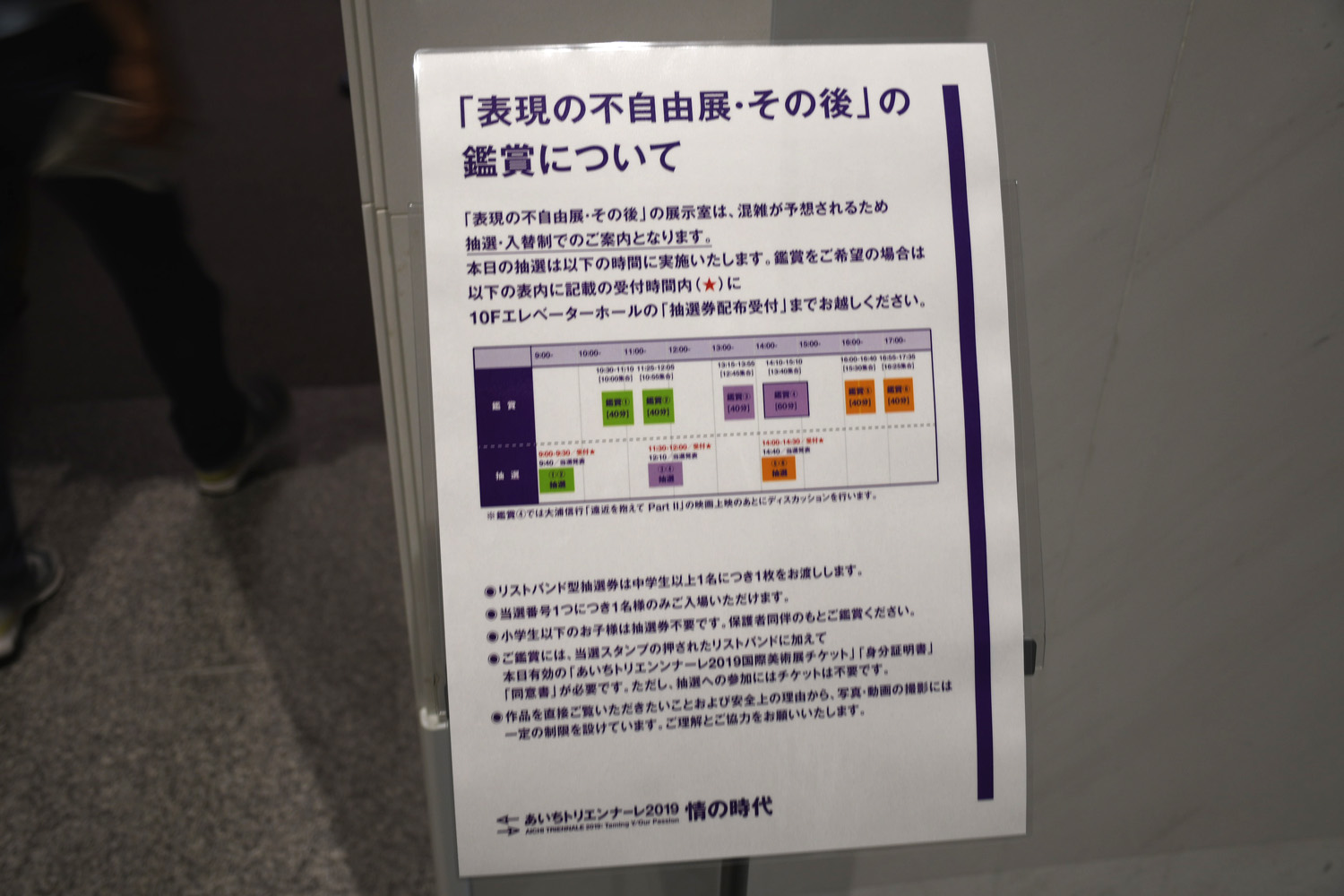

再開された「表現の不自由展・その後」の鑑賞についての説明パネル

入場者は厳重な持ち物チェックを受けてから会場に入る

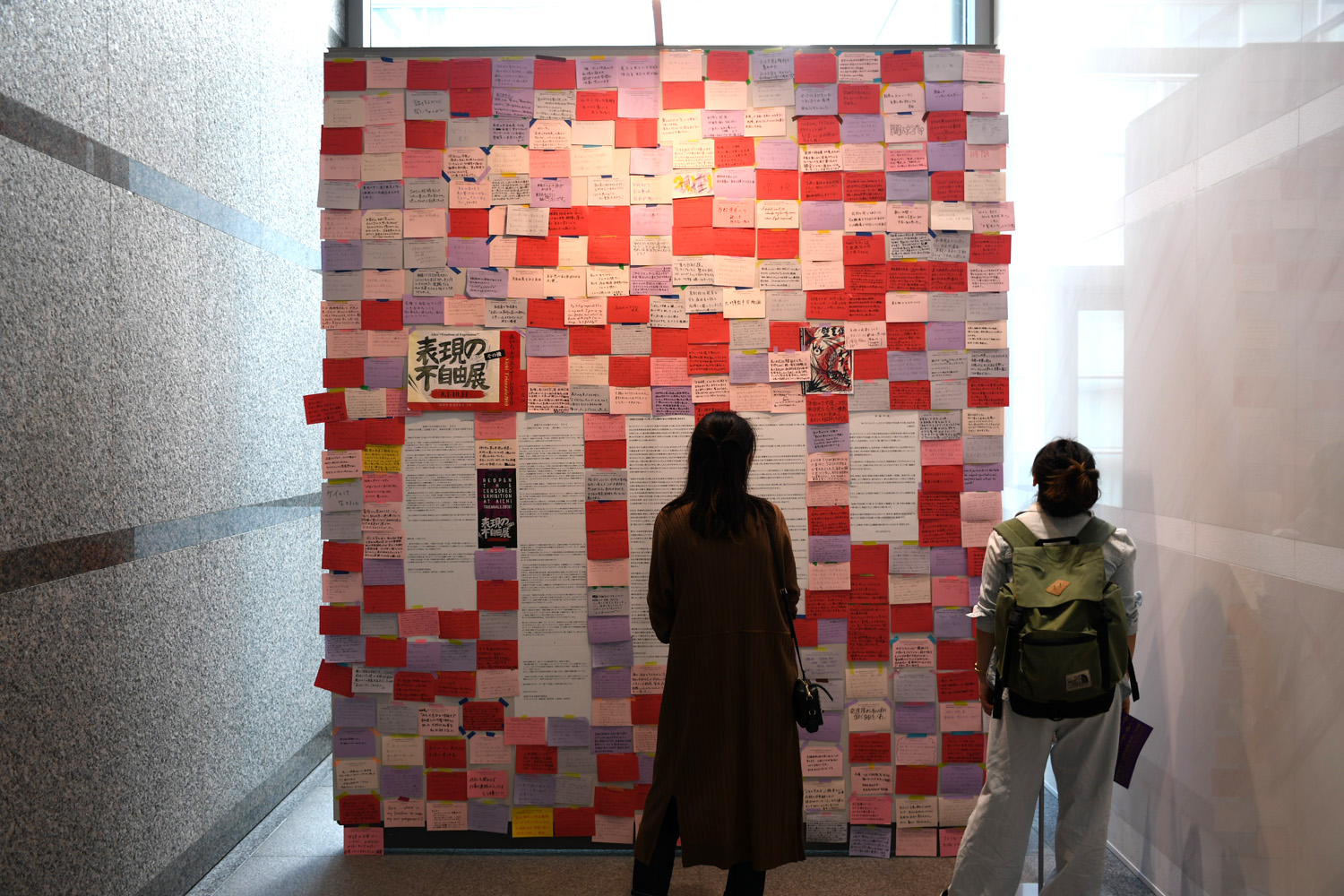

会場の一角には、展示の再開を求める書き込みが残されていた

さて、大浦信行の映像作品《遠近を抱えて Part II》をフルで鑑賞するツアー形式に参加し、確かにこのほうが理解は深まると思った。改めて全編を見て気づいたのは、もし作家が単純に天皇のことが憎いのであれば、まず顔から焼くはずだろうということ。だが、慎重にそれは避けられており、こうした細かい映像の表現が議論されなかったことは不幸だった。再開された「不自由展」に対し、ネットでは「鑑賞の不自由」などと揶揄されていたが、現代アートにはガイド型や一度にひとりしか入れない展示の形式など、さまざまな鑑賞のやり方があることを知らない人が批判しているのだろう。

その日の夕方、今回のパフォーミング・アーツでよく使われている愛知県芸術劇場の地下のリハーサル室において体験した小泉明郎の『縛られたプロメテウス』は傑作だった。前半は鑑賞者がゴーグルを装着し、いわゆるVRによる拡張された現実世界に没入する(一部、筆者は機器の不具合で違うものを見ていたが)。それなりに刺激的な映像だったが、これだけだとテクノロジーを活用したエンターテインメントでしかない。作品の本領はむしろ後半で発揮され、ここで別のものを鑑賞/観劇することによって、思索的なアートに昇格し、従来の小泉作品とも見事に繋がる。おそらく詳細を記すとネタバレになってしまい、これから体験する人に申し訳ないので、ここでは記さないが、前半の謎めいた言葉の意味が腑に落ちるとだけ述べておこう。

あいちトリエンナーレ2019 情の時代 公式サイト:https://aichitriennale.jp/

2019/10/12(土)(五十嵐太郎)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代(6回目)

会期:2019/08/01~2019/10/14

愛知県芸術文化センター、名古屋市美術館、名古屋市芸術創造センター[愛知県]

6回目のあいちトリエンナーレ2019である。名古屋市美術館では、復活したモニカ・メイヤーの《The Clothesline》の展示も、開幕当時に比べると、ものすごい書き込みの量が増え、迫力を増していた。そして長かった展示閉鎖時の状況も一部残されていた。

また映画『ジョーカー』を観た後で、愛知県芸術文化センターにおけるウーゴ・ロンディーネの《孤独のボキャブラリー》を再訪すると、なんだか怖い。ともあれ、いったん閉鎖された作品の再開をすベて確認することができた。一方で閉鎖時に寄せられた来場者のメッセージも残されている。最後の訪問は情報系の作品を中心にじっくり見てまわったが、改めて今回のあいちトリエンナーレ2019は同時代的なコンセプトに沿った作品が粒ぞろいだったと思う。なお愛知県芸術文化センターの周辺では、街宣車が「河村市長の言うとおり!」と絶賛していた。彼の言動がそうした状況を導いたわけだが、右翼に擁護される市長というのは驚きである。

モニカ・メイヤー《The Clothesline》展示風景。展示再開を告知する用紙も吊り下げられていた

モニカ・メイヤー《The Clothesline》より。展示閉鎖時の状況も一部残されていた

まとめてパフォーミング・アーツのプログラムを鑑賞した。劇団アルテミスの『ものがたりのものがたり』(名古屋市芸術創造センター)は、先住民、抽象的なオブジェ、ファミリー、劇場にやってくる「ものがたり」という4つのばらばらのレイヤーが同時進行しつつ、観客も安心して鑑賞できないような物語を解体する演劇だった。トランプ/ビヨンセ/ロナウドによる家族(!)の巨大な肖像がそれぞれ動き、唾を吐き、逆立ちする演出は、バカバカしさとともに鮮烈な印象を残した。

続いて参加した、ドミニク・チェンのレクチャー・パフォーマンス『共在言語をつくるために』(愛知県芸術文化センター)は、膨大なスライドを用意され、気合いの入ったプレゼンテーションだった。彼の個人史に重ねつつ、メディア・アート、ドゥルーズ、ベイトソン、マクルーハンと、ガチの講義スタイルで語っていた。そして初めて観た市原佐都子の作品『バッコスの信女─ホルスタインの雌』(愛知県芸術文化センター)は冒頭からフルスロットルで飛ばしていた。とある住宅のリビングで主婦が性/生をあからさまに語った後、同性愛、牛の人工授精、異種交配のテーマが同じリビングでめくるめく展開し、「種」も「性」も「家族」も解体されていく。またミュージカルのごとく、途中でさまざまなタイプの歌をはさみ込む。女性のみの役者陣の、振り切った演技にも刮目した。

観劇が遅くまでかかり、高山明/Port B『パブリックスピーチ・プロジェクト』のライヴ・パーティは、後からニコ生で視聴することになった。当初の予定だったアジアの複数の都市を中継する企画は実現できなかったが、それだけ今回のトリエンナーレの激動に巻き込まれ、代わりの抵抗の方法として、コールセンターの立ち上げに高山の時間が割かれたと察する。それでも、3名のラッパーによるアジアの解釈に、音楽と詞の可能性を十分に感じることができた。

あいちトリエンナーレ2019 情の時代 公式サイト:https://aichitriennale.jp/

2019/10/13(日)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)