artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

大坪晶写真展「Shadow in the House #01/#02」

会期:2015/09/24~2015/09/30

大阪ニコンサロン[大阪府]

大坪晶の写真作品《Shadow in the House》シリーズは、時代の変遷に伴って多層的な記憶を持つ家の室内空間を被写体としている。本個展では、チェコ共和国プラハにあるべトナ・ホラー・インスティチュートと、奈良県大和郡山市にある旧川本邸を撮影したカラー写真十数点が展示された。

1928年に個人宅として建設されたべトナ・ホラー・インスティチュートは、第二次大戦中の軍事的占領、戦後の共産主義体制下における没収、政府から教会への貸与、体制崩壊後の遺族への返還を経て、現在は、元の所有者の孫娘が管理する公共施設となっている。また、大正時代に建設された旧川本邸は、1958年まで遊郭として使用され、風営法制定による廃業後は下宿として間貸しされた後、現在は町の保存団体が管理し、奈良芸術祭「はならぁと」の会場として活用されている。

光の差し込む障子、畳の間に設えられた屏風、壁紙が剥がれて剥き出しになった土壁。使い込まれた家具のある居間やキッチン。複数の写真に登場する男性の肖像画は、実体はなくともこの場を支配するかのような「かつての持ち主」の存在感を強く感じさせる。そこに折り重なるように写し込まれた影。よく見ると、ある時は壁の染みのように、ある時は家具が壁に擦れた跡のように、亡霊のような黒い影が画面に写り込んでいることに気がつく。かつて人がそこにいた痕跡が、見えない気配のように、あるかなきかの影となって空間を漂っているのだ。

《Shadow in the House》シリーズは、人々の生活の痕跡や記憶を内包した古い家のドキュメンタリーであるとともに、場に潜在する見えない記憶を「影」として可視化するという演出や操作を含んでもいる。そうした演出や操作に対して、「正しい」ドキュメンタリーを信奉する立場からの批判があるかもしれない。だが、大坪の写真は、写真の記録の「客観性」/イメージは常に操作可能であるという二律背反を引き受けながら、見知らぬ他者の記憶という、想起や共有が困難なものへと接近する回路を開こうとしている。その撮影行為は、建物の歴史的経緯や持ち主について遺族や関係者から聞いた話に支えられており、オーラル・ヒストリー的な側面を合わせ持つ。それはまた、 痕跡を写した写真/写真というメディウム自体が光の物理的痕跡であるという、写真と痕跡をめぐる視覚的考察となっている。

2015/09/30(水)(高嶋慈)

プレビュー:学園前アートウィーク2015

会期:2015/11/07~2015/11/15

大和文華館文華ホール、帝塚山大学18号館、学園前ホール ラウンジ(奈良市西部会館3階)、淺沼記念館、中村家住宅、GALLERY GM-1[奈良県]

関西屈指の高級住宅街と言われる奈良市内の学園前エリアで、初めて開催される地域型アートイベント。奈良といっても寺社や古民家の立ち並ぶ観光地ではなく、郊外型二ュータウンであるが、学園前は特に、教育施設や美術館もある文教地区として知られている。一方で、少子高齢化に伴う空洞化も進行しつつあるという。

ディレクターの野村ヨシノリ氏は、奈良市内のGallery OUT of PLACEのオーナーであり、2008年、奈良における現代美術の振興を目指して「奈良アートプロム(NAP)」を設立。2010年に「第1回奈良アートプロム」を開催後、NAP代表として奈良県委託事業「奈良町家の芸術祭・はならぁと」のアートディレクターを2011年~2013年まで歴任し、奈良県下の地域と密接に関わってきた。本イベントでは、いままでの実績を活かしながら、それらとどう差別化を図り、現代アートと郊外型二ュータウンの共存を目指すのかが期待される。

参加アーティストは、安藤栄作、稲垣智子、大西康明、三瀬夏之介、伊東宣明、鍵豪、狩野宏明、クニト、こだまだいすけ、中島麦、西川茂、マリアーネ、森末由美子、ピン前川の14名。奈良出身や関西在住の作家が多く、期待できる顔ぶれだ。

2015/09/30(水)(高嶋慈)

岡本光博「LIFEjackets」

会期:2015/09/29~2015/10/04

KUNST ARZT[京都府]

現代社会にあふれる企業ロゴや商標、商品パッケージを引用し、「ベタ」なまでのユーモア感覚で言葉遊びを具現化させ、記号を物質へと反転させる作品を制作してきた岡本光博。岡本作品の面白さは、消費資本主義社会への批評、現代アートにおける「登録商標」とも言える既成の表現スタイルの引用など、複数の記号の操作のなかに、毒と笑いの共存というギャグの本質を含ませながら、現代社会を痛烈に批判する点にある。

本個展では、東日本大震災以降に岡本が制作してきた、「LIFE」という言葉を冠した作品のなかから、4着の「ライフジャケット」が展示された。1着は、生命保険会社21社のイメージキャラクターのぬいぐるみ52体を縫い合わせた立体作品。CMでおなじみのかわいいキャラクターたちが、文字通り、救命胴衣のベストを形づくる。「信用」や「安心」「保障」をお金で買うという行為のあやふやさとともに、幼児化する社会への批評が見てとれる。また、別の「ライフジャケット」は、上着に、生命保険会社のロゴが刺繍やプリントでびっしりと施された作品である。スポンサー企業のロゴが貼り付けられたF1レーサーやスポーツ選手のユニフォームのように見えるとともに、護符のような呪術性をも感じさせる。この「ライフジャケット」を実際に着た作家が、原発のある敦賀湾の海に溺死体のように浮かぶ映像作品も合わせて展示された。

一方、最後の1着は、霊能師であった祖父や幼い頃に飼っていたペットなど、作家自身の「守護霊」によって守られた上着の作品である。現世の「守護霊」(物質主義)と霊界の「守護者」(目に見えない存在)。両極端に見える両者はしかし、「その効力を信じるしかない」という一点で共通している。果たして、どちらの力を信じるべきなのだろうか。

2015/09/29(火)(高嶋慈)

八嶋有司「The Dive Methods to trace a city」

会期:2015/09/22~2015/10/03

galerie 16[京都府]

八嶋有司の作品は、断片の収集と身体性、知覚のシステムというキーワードから考えることができる。例えば、筆記具売り場に残された試し書きの筆跡をサンプリングし、アクリルやネオン管へと物質的に変換した《formless works》や、ネコに小型カメラを取り付けて撮影し、屋根の上や路地裏を徘徊するネコの視線を擬似的にトレースした《みるねこ》がある。

本個展で発表された《The Dive》は、作家自身の身体に計6台の小型カメラを取り付けて撮影した映像を、ギャラリーの全方位の空間に投影したビデオ・インスタレーション。前面と後面の頭部2ヵ所、両腕、両足に取り付けたカメラの映像が、部分的に重なり合いつつ、壁、天井、床に投影され、鑑賞者の身体を包み込む。撮影された光景は、ごく日常的な風景だ。自宅の部屋から出る、階段の上り下り、車の運転や電車内、水田の広がる田園風景の中を歩き、野原や林の中へと歩行は続く。正面に投影された映像は平衡を保ち、眼の代替としてのカメラの役割を保っているが、左右の壁面に投影された映像は、左右の腕の振りや動きに合わせてブレ続け、絶え間なく回転し、時に上下反転するほど激しく動き、平衡感覚を撹乱させる。床面にはブレまくった足元の地面と両足の動きが映し出され、後ろを振り返れば、風景は小刻みに上下に揺れながら、どんどん遠ざかっていく。眩暈を誘う一方で、歩行に由来する一定のリズムが陶酔感を与えるようでもある。

ここでは、複数のカメラによる同時撮影によって全方位の視覚が統合されるのではなく、むしろ分裂が積極的にもたらされる。映像の微細な振動や一定の間隔を刻むリズムは、身体各部のバラバラな動きと歩行の身体的リズムを見る者にダイレクトに伝える。《The Dive》では、撮影行為が先行し、外部に存在する被写体を撮るという目的に身体が従属するのではなく、カメラ=眼は身体の運動(歩行、階段の上り下り、車の運転……)に付随させられているという転倒が起きている。その結果、全体の滑らかな統合は放棄され、運動体に由来する固有のリズムと振動を伴った映像の断片の重なり合いが、連続と不連続の内に提示される。ここでは、普段は自明視されている運動と知覚、映像イメージの関係をめぐって、ふたつの問題提起がなされている。ひとつの運動体を複数のカメラを用いて異なる距離やアングルから撮影し、ショットの切り替えなど巧みな編集操作によって、視覚的に再統合させるという映像の文法に対して。そして、全身を映す鏡や写真といった外部の視覚装置によって担保されている、統合された身体という自己イメージに対してである。八嶋の試みは、カメラそれ自体を用いて亀裂を入れることで、それらがいかにあっけなく解体してしまうかを問いただしている。

2015/09/29(火)(高嶋慈)

Hiroshima Art Document 2015

会期:2015/09/19~2015/10/03

旧日本銀行広島支店[広島県]

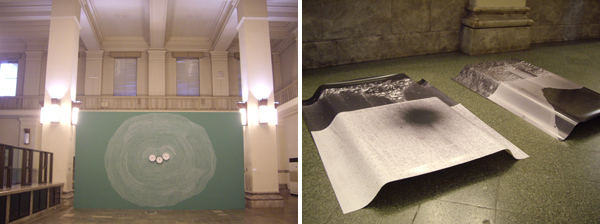

「Hiroshima Art Document」は、インディペンデント・キュレーターの伊藤由紀子によって、1994年から毎夏開催されている国際的なグループ展である。会場となった旧日本銀行広島支店は、「被爆建物」のひとつであり、広島市指定重要文化財になっている。重厚な石造りの外観と、かつて銀行として使われていた内部空間が残されており、天井高のある開放感あふれるホール、圧迫感と密室感を感じさせる地下金庫室など、空間ごとの特性や場のもつサイトスペシフィックな性格を活かした展示となっている。特に展覧会の全体テーマやコンセプトが設定されているわけではないが、広島という地、「被爆建築」という場所性を意識した作品が展開されている。

秀逸だったのは、ハンス・ヴァン・ハウエリンゲンの映像作品《おい、パールト、原子爆弾はどうする?》。アメリカのテレビ番組、原爆開発や投下の関係者のインタビュー映像、原爆の被害に関する調査報告といった記録映像の中に、インド神話を俳優が演じた映像が繰り返し挿入される。原爆投下の正当性を主張し、「義務を果たしただけだ」と述べる関係者のインタビューと、「武人としてなすべきことを果たせ」と神話上の英雄に呼びかけるインドの神の、いかにも作り物くさいドラマの映像。複数のソースの映像が繋ぎ合わされ、ドキュメントとフィクションが交錯することで、歴史を物語る視点の単一性や絶対性が揺るがされ、解体される。

また、今回の展示で気になったのは、ジャン=リュック・ヴィルムートの《タイムズ・サイエンス》とセシール・アートマン《堆積物と空隙(ウォール街、広島)》。前者は、巨大な黒板を模したボードに、「ヒロシマ」「ナガサキ」「フクシマ」、それぞれの核爆発の時刻を指す3つの時計を貼り付け、その周囲にチョークで幾重もの同心円を描いたインスタレーション作品である。一方、アートマンの作品は、広島とニューヨークのグラウンド・ゼロ、それぞれの地面や地表を撮影したモノクロ写真を、重ねて床に置いたものである。写真の粗い粒子や曖昧で不鮮明なイメージは触覚性を喚起し、上に別の写真が重ねられることで一部が見えないことによって、記憶の堆積とともに喪失や亡失をまさに体現する。また、なにかの上を覆うように床に重ねて置かれた姿は、写真でありながら、墓標のようなモニュメントの様相を呈している。

非当事者が、表象不可能性に抗いながら、時間・空間的に遠く隔たった想起の困難な出来事に対して、想像力をもって接近しようとする行為の意図は理解できる。だが、「ヒロシマ」「ナガサキ」「フクシマ」と、「ヒロシマ」「ニューヨークのグラウンド・ゼロ」という複数の「爆心地」が、その地域的・歴史的な固有性を剥ぎ取られ、「時計の指す時刻」「地面=表皮の痕跡」へと記号的に還元され、暴力的に直結されてしまうことに対しては、プロブレマティックな思いを抱かざるを得なかった。

左:ジャン=リュック・ヴィルムート《タイムズ・サイエンス》

右:セシール・アートマン《堆積物と空隙(ウォール街、広島)》

2015/09/27(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)