artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

後藤靖香「かくかくしかじか」

会期:2015/09/04~2015/10/03

TEZUKAYAMA GALLERY[大阪府]

1982年生まれの後藤靖香はこれまで、第二次世界大戦に従軍した若者たちの群像を、墨を用いた力強い描線とマンガ的表現を用いて、巨大なキャンバスに描いてきた。その出発点には、祖母から聞いた祖父や大叔父の戦争体験や残された資料など、彼女自身の家族史への関心がある。近年は、かつての造船所や活版印刷所など、展示場所となった場所の歴史に取材し、造船技師や活字拾いとして働く青年・少年たちを同様の手法で描き、戦争という極点のみならず、日本の近代を支えた無名の男性たちの肖像と彼らにまつわる物語を、ヒロイックなスケールで絵画化している。とりわけ、後藤の作品では、劇画調のマンガの表現スタイルで、個性あふれる表情豊かな顔貌が生き生きと描かれることで、現代から隔たった「遠い事象」ではなく、血肉の通った親しみやすさを覚える人物たちの織りなす「物語の回復」がなされている。

今回の個展では、藤田嗣治、宮本三郎、小磯良平、鶴田吾郎といった従軍画家、一兵士として従軍した岡本太郎、そして松本竣介など、戦時中の画家たちのエピソードに焦点が当てられている。創作意欲に燃える従軍画家たちとは対照的に、上官からビンタを喰らった太郎の姿は、厭戦感を通り越して達観すら漂わせる。何かを問いかけるような静かな眼差しで両手を差し出す竣介。大作の《モディリアーニの古釘》では、二対のキャンバスにそれぞれ、藤田と宮本のデフォルメを効かせた全身像が描かれる。藤田がモンパルナス時代にモディリアーニからお守りとして託された古釘の代わりに、陸軍から派遣されたシンガポールの飛行場で、宮本とともに古釘を探す一場面である。藤田とモディリアーニ、藤田と宮本という二組の画家の友情譚が、躍動感あふれる大画面に内包されている。

このように後藤の作品では、一枚の絵画の中に凝縮された「ストーリー」を、資料や文献などの綿密なリサーチが支えている。それらを、マンガ的表現、つまり視覚的記号によって他と区別され、性格づけを与えられた「キャラクター」を用いて、大胆な省略やデフォルメを駆使し、象徴的なシーンの「大ゴマ」として切り取り、見る者を圧倒する大画面に描くことで、物語の回復が目指される。ここで、マンガがジェンダー区分と不可分なメディアであることに留意したい。「マンガ的」と評される後藤の表現スタイルは、激しい効果線・集中線やダイナミックな擬音こそないものの、特に劇画からの影響が濃厚であり、太く荒々しい線描で、鋭い眼光や太い眉毛をもった、漢くさい男性ばかりを描いている。そこには、厳しい状況下にもかかわらず、強い意志を持った「理想の男性像」の投影がなされていると解釈できるだろう。だが、そうした理想像の投影を超えて、「戦争」が「男性(が主人公)の物語」として生産・受容されてきたことを、戦後大いに発展したマンガ(少年・青年向けマンガ)の表現スタイルそれ自体を用いてあぶり出している点に、現代に生きる女性画家である後藤の作品の批評性があると言える。

2015/09/15(火)(高嶋慈)

他人の時間

会期:2015/07/25~2015/09/23

国立国際美術館[大阪府]

日本、シンガポール、オーストラリアの美術館の4人のキュレーターによる共同企画により、アジア・オセアニア地域の若手を中心としたアーティスト25名を紹介するグループ展。非欧米圏の美術と「支配的な文法」としてのコンセプチュアリズム、ローカルな歴史の提示と「物語る」行為、ドキュメンタリーと美的性質の共存(あるいは美的な文脈への回収が孕む微妙な政治性)。本展の照射する問題圏はあまりに広範だ。ここでは、ヴォー・アン・カーンによるベトナム戦争のドキュメンタリー写真と、プラッチャヤ・ピントーンの《取るより多くを与えよ》に絞ってレビューする。

ヴォー・アン・カーンは、1960年代初頭から15年間にわたり、ベトコン・ゲリラ(南ベトナム解放民族戦線)の覆面カメラマンとして働き、米軍に対するベトナムの抵抗運動を記録した。本展で展示された2枚の写真は、マングローブの湿地帯に仮設した救急室と、機密訓練を受けるために身元を隠す覆面をして木々の間を歩く女性たちの列を写している。深い森、水辺、マスクや覆面で顔を隠した若い女性たち。ドキュメンタリーでありつつも、森や水辺と若い女性という組み合わせや巧みなフレーミングにより、何か秘密の儀式が行なわれているような、神秘的な光景を「演出」した美的な写真のように見えてしまう。そうした神秘性や美的質の付与は、本来この2枚が所属していたアーカイブからの「切断」によってより強められている。《軍属移動診療所1970年8月》《政治学の課外授業1972年7月》という簡潔なキャプションのみで提示され、歴史的・政治的なコンテクストから剥ぎ取られ、ホワイトキューブの漂白された白い壁に掛けられることで、美的な領域へと回収されてしまうのだ。確かにこれらの2枚のイメージは美しく、魅力的であり、「ベトナム戦争のドキュメンタリー」のステレオタイプ化に抗う力を持っている。だがそこには同時に、「美的な文脈への回収」という微妙な政治性が孕まれている。

また、欧米中心の美術の制度の受容・浸透という問題に対するアプローチが興味深かったのが、タイの作家、プラッチャヤ・ピントーンの《取るより多くを与えよ》。これは、ベリーの収穫作業のために雇われたタイ人労働者とともに、スウェーデンの収穫現場で作家が働き、収穫したベリーと同量の重さの「芸術作品」が美術館に展示されるというものだ。アジアの作家が、展覧会の開催される欧米諸国へ行って「労働」する、すなわち「移民」労働者として搾取される側に身を置きつつ、労働の成果が、収穫量に応じて支払われる賃金ではなく、同じ重さの「芸術作品」へと置換される。制度批判=制度との共謀を確信犯的に引き受けながら、欧米の制度と非欧米圏の作家としての自らの立ち位置、そこに含まれる非対称的な関係をあぶり出していた。

2015/09/06(日)(高嶋慈)

VIDEOs - Critical Dreams -

会期:2015/08/22~2015/09/20

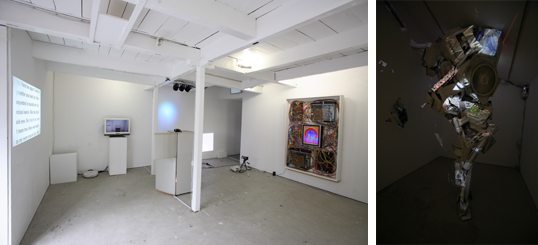

ヴィデオというメディウムの物質性に遡行的に焦点を当てたグループ展。記録や物語の伝達手段と見なされたヴィデオの使用においては、媒体の物質性が透明化され忘却されているという事実を喚起し、ヴィデオという電子機器を通して「見る」とはどういう経験なのかを改めて問う。

河合政之の《Video Feedback Configuration》シリーズでは、20~30年前に製造された中古のアナログヴィデオ機材が複数のケーブルで接続され、中央のモニターにサイケデリックで抽象的なパターンが生成されている。このシリーズで用いられている「ヴィデオ・フィードバック」とは、アナログなヴィデオ機材を用いて閉回路システムをつくり、出力された電子信号をもう一度入力へと入れ直し、回路内を信号が循環・暴走する状況を作り出す手法のこと。予め用意された映像を一切使わずに、無限に循環するノイズが偶然に生み出すパターンが、多様な形や色の戯れる画面を自己生成的に生み出していく。ただし、コンピューターを含むデジタル的システムでは、こうした電子信号の増幅や暴走はノイズと判断されるため、アナログヴィデオでのみ可能となる。河合の作品では、絡み合うコードに繋がれた機材が、人工物でありながら、血管や神経で接続された臓器のようにも見え、目に見えない信号やノイズの可視化や祭壇のような設えと相まって、呪物的な様相を呈していた。

一方、西山修平の《白の上の白の/white on white on》は、ヴィデオの知覚経験において通常は一体化している映像と音声を切り離し、さらに映像は三原色の光の点滅や矩形の光の明暗の強弱へと還元される。最小限の要素への還元でありつつも、まばたきや心臓の鼓動のようなリズムを感じさせ、河合の作品とともに、ヴィデオという媒体の物質性への探究から、「有機的性質をまとった人工物」という両義的な相貌を引き出している。

また、瀧健太郎と韓成南は、ともに家電という身の回りの電気機器と映像を組み合わせることで、現代社会における映像の受容について批判的に問うている。瀧の《流砂‐ビルト:ミュル#9》では、白く塗った家電ゴミを寄せ集めてつくった奇怪な塊に、さまざまなイメージの断片が脈絡なく投影される。それらは、ネットという広大な海を漂流する夥しい量の画像から切り取られたものであり、現実社会での「ゴミ」の上に重ねて投影され、ゴミの集積はイメージという皮膜をまとうことで、「その正体を隠す」醜悪にして幻惑的なモンスターが出現する。

一方、韓成南の《I vs/de O》は、テレビ、冷蔵庫、掃除ロボット(ルンバ)という3種類の家電に、私的な日記の文章のプロジェクションや監視カメラの映像を組み合わせることで、主体と客体(の転倒)、プライベートと監視、女性に期待されるジェンダー的役割への批評など、様々な問題を提起する作品である。冷蔵庫に収められたプロジェクターからは、母になる直前の日々と、母になった日を綴った作家自身の日記の文章が投影される。その上に、ギャラリーの外の風景や鑑賞者自身がリアルタイムで映った映像が重ねられ、複数の「監視カメラ」の存在を匂わせる。テレビには、赤ん坊の映像とともに、ルンバに仕込まれたカメラが「盗撮」した映像が時折挿入される。家電が象徴するプライベートな生活空間と、その中に張り巡らされた監視のシステム。そこでは、「見る」主体である鑑賞者は、絶えず「見られる」客体へと転倒され、一方的に眼差すという特権性を持ち続けることができない。さらに、これらの家電が掃除や料理といった家事を担うものであることから、女性の主体性への批評も含まれていると言えよう。ここで本作のタイトル《I vs/de O》を振り返るならば、「VIDEOs」のアナグラムであると同時に、大文字の「I」と「O」は、「I(私)」と「Object」の頭文字を指し、見る主体と見られる対象、主体(母になった私)から切り離された客体(赤ん坊)といった複数の意味づけを与えられ、さらに両者の対立と転倒、融合や分離といった可変的な状況を示していることが分かる。本作を読み解く複数のキーワードが込められた秀逸なタイトルだ。

左:会場風景

© VIDEOs photo:Kenryu Tanaka Courtesy of MORI YU GALLERY

右:瀧健太郎《流砂‐ビルト:ミュル#9》 © Kentaro Taki photo:Kenryu Tanaka Courtesy of MORI YU GALLERY

2015/09/05(土)(高嶋慈)

デジタル×ファッション──二進法からアンリアレイジ、ソマルタまで

会期:2015/07/11~2015/10/06

神戸ファッション美術館[兵庫県]

最新テクノロジーを用いた服飾作りを行なうアンリアレイジ(森永邦彦)とソマルタ(廣川玉枝)、2人のデザイナーの仕事を紹介する企画展。

森永が2003年に設立したアンリアレイジは、衣服の形態や色、柄などの造形的要素に着目し、コレクション毎に、二次元と三次元の往還やズレ、テクノロジーを援用した色や柄の可変性など、既成概念への問い直しを行なってきた。例えば、標準的な人型のマネキンではなく、球体、三角錐、立方体といった幾何学形態に合わせてシャツやトレンチコートを形づくった《〇△□》、カラフルな柄を低解像度に下げることでピクセル化して表現した《LOW》。また、《COLOR》は一見、白いシンプルな服だが、太陽光に当たると色や柄が目まぐるしく変化する。紫外線に反応して分子構造を変える特殊な分子「フォトクロミック分子」が用いられている。《SHADOW》はこの技術を応用し、白い生地に光を当てると、その部分だけが影のように黒く変わるため、ステンシルの型紙のように模様を切り抜いた紙を重ねたり、プログラミングされたレーザー光を当てることで、自在に柄を描くことができるというものだ。

一方、廣川が2006年に立ち上げたソマルタは、代表作の《Skin》シリーズを、製作工程とともに展示しており、ため息が出るほど緻密で繊細な作品がテクノロジーに支えられて実現していることがよくわかる。《Skin》シリーズは、360°人体に合わせて模様を配置し、身体を包み込むように無縫製の編み機でつくられた、まさに「第二の皮膚」としての衣服である。繊細なレースやトライバルなタトゥーを思わせる美しく複雑な模様が全身を包み込み、箔や刺繍、ビーズやクリスタルガラスなどの手仕事がさらに加えられている。製作工程の展示では、図柄を全身に配置した図案データと、無縫製編み機に入力するために、編み目のバランスや着用時の伸縮などを計算して白黒のビットマップに変換されたデータが展示され、デジタル技術と繊細な手仕事の共存が美を生み出していることがわかる。

古来より、衣服は身体を保護する物理的存在であると同時に、「装飾」という機能を有する記号的側面を合わせ持つ。また、タトゥーにおいては皮膚そのものが意匠を表現する支持体となる。《Skin》シリーズを見た時、ギュスターヴ・モローの描いた「入れ墨のサロメ」を直感的に思い出したが、皮膚=衣服=装飾の一体化が《Skin》シリーズの核といえる。

また、服飾デザインに加えて、同様の繊細な模様の無縫製ニットをソファの布張りに用いた《Skin+Bone Chair》、骨格を元にした有機的なパーツに外装を覆われたクルマ《LEXUS DRESS》も合わせて展示された。プロダクトデザインという、一見、異なる分野の仕事に見えるが、皮膚と衣服のあいだの空間を限りなく圧縮し、衣服=皮膚の延長という考えをさらに推し進めれば、身体表面に直接触れる家具や閉じた個室空間としてのクルマも、身体の延長したものとして捉えられ、有機的な人体と家具や機械の融合としてビジュアライズされるのだろう。

左:ANREALAGE 2011-12 A/W COLLECTION「LOW」 株式会社アンリアレイジ蔵

右:SOMARTA「Skin "Robin"」2006 (c) SOMA DESIGN SOMA DESIGN蔵

2015/09/03(木)(高嶋慈)

プレビュー:したため#3『わたしのある日』

会期:2015/10/01~2015/10/04

アトリエ劇研[京都府]

2015年、創作コンペティション「一つの戯曲からの創作をとおして語ろう」vol.5最優秀作品賞を受賞した、したためによる新作公演。

演出家・和田ながらのユニットであるしたための特徴は、予め用意された台本を用いず、出演者との会話を積み重ねる中から言葉を引き出し、時空間を構築していく方法論にある。公演に先立って、8月後半には途中経過がワーク・イン・プログレス公演として公開された。5人の出演者たちは、それぞれ「昨日使ったお金と内訳」「昨日見つからなかったもの」などの質問に対して、淡々と言葉を発して答えていく。垣間見えたような気がするその人の日常と、残された想像の余地。舞台上の見知らぬ他人に、いつしか淡い関心を抱いていく時間。そのゆっくりとした時間の醸成は、舞台上に佇む彼らのあいだにも起こっているようだ。「失くしたもの」の重さを誰かに聞いてほしくて、隣の人の腕を掴んで伝えるシーン。形にならないものが、言葉と身体感覚の両方でぎこちなくも伝えられ、隣の人へ次々に手渡されていく。そのとき、それまで断片化された情報の羅列として佇んでいた個人どうしの関係がふっと揺らぎ、親密さと危うさを孕んだ瞬間が立ち上がったことにはっとさせられた。

派手さや劇的な「演出」はないが、共感できるささやかなスケールのなかに、個人の輪郭とそれを形づくる記憶、記憶の共有(不)可能性、言葉の帰属先と個人の身体、さらには舞台上で発せられる「言葉」に誠実に向き合う態度とはどういうものか、などについて考えさせられる公演になるのではと期待したい。

2015/08/30(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)