artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

ママリアン・ダイビング・リフレックス/ダレン・オドネル『私がこれまでに体験したセックスのすべて』

会期:2021/03/26~2021/03/28

京都芸術センター[京都府]

プロのパフォーマーではない60歳以上のシニアを公募し、「性(体験)」を軸に彼ら自身が自らの人生を語るというドキュメンタリー演劇。世界各国で上演を重ねてきた作品の日本版が、KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 SPRINGで上演された。なお、出演者と、後述するように作品中で発言する観客、双方のプライバシーを守るため、上演冒頭で観客全員に「ここで聞いた話は公言しない」という誓約が行われる(本評では個人を特定できないよう配慮し、企画・制作を行なった株式会社precogの許諾を得ている)。

最年長の出演者が生まれた1946年を起点に、一年ごとに「私は○歳です」とのカウントで年齢を重ねながら、具体的な短いエピソードがモノローグ形式で語られ、積み上げられていく。生まれた地域や出生時の状況に始まり、幼少期の記憶、異性の親との身体構造の違いやジェンダーで区別された衣服など「性(別)」への意識の芽生え、マスターベーションの発見、第二次性徴期の心身の変化、性的指向や性自認についての周囲の同級生とのズレ、それを理由とするいじめや疎外感、初体験、ワンナイト、結婚や子どもの誕生、浮気や離婚、かつて惹かれた人との再会、闘病……。マイクの前に一列に座った出演者5名が観客と対面するというシンポジウムのような構造は静的だが、ピンクやパープルの照明や華やかなセッティングが「一般の人々」の人生を表舞台にあげてセレブレーションする。彼らの両脇を司会役のサウンドデザイナーとリモート参加の演出家陣、手話通訳者たちが挟み、10年ごとの区切りで当時流行した楽曲がかかると、出演者ともどもノリノリで踊るパーティータイムとなる。また、要所要所で性生活に関する具体的な質問が観客に投げかけられ、応じた観客と演出家のやり取りも作品の一部を構成する。

[撮影:吉本和樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

語られるエピソードの一つひとつは短く切り詰めて構成されているが、一瞬を切り取ったディティールのなかに情景や心情を喚起させる余韻が埋め込まれており、同時並行で展開する5つの映画を、切断と視点の切り替えを挟みながら早回しのカットで再生して見ているような感覚になっていく。『私がこれまでに体験したセックスのすべて』というタイトルは刺激的だが、生々しい体験について露悪的に語るというのではなく、「性(体験)」を軸に半世紀以上の人生について振り返るというのが作品の核である。そこで浮かび上がるのは、「性」とは他者との関係性であるということであり、嫌悪感や違和感を抱かずに鑑賞できた理由のひとつとして、「性」を消費の対象として扱わない態度がある。

また、本作は、昨年開催予定だったTrue Colors Festival─超ダイバーシティ芸術祭─(日本財団主催)の演目として制作された経緯があり、障害・性・世代・言語・国籍の多様性をフェスティバルテーマに掲げているため、その趣旨にそったさまざまな当事者が出演している。後半生では、90年代のエイズパニックへの不安、2003年に日本で戸籍上の性別変更が法制化されたこと、東日本大震災について言及され、マイノリティをめぐる社会的な出来事や法制度の変化、障害者の性に抑圧的な日本社会など、より大きな枠組みと関連づけて自身のセクシュアリティが語られていく。フェミニズムのスローガンに「個人的なことは政治的なこと」という言葉があるが、「性」は最も個人的なものであると同時に社会的事象や構造と密接に関わって成立するものであることが示される。

初め何者ともわからぬまま現われた5名の出演者は、語りとともにそれぞれの社会的属性を開示し、やがてそれらは後景に退き、最終的にはただ強く美しいそれぞれの輪郭が立ち上がる。2020年を通過し、語りは最年長の出演者が100歳を迎える2046年の未来まで続く。そこで語られるのは、老いや年齢に関わらず、性を主体的に享受したいという思いや夢だ。「性」とは死ぬまで続く生そのものであり、「どう生きたいか」を肯定的に選択して描きながら私たちは生きていけるという希望が込められたラストだった。

[撮影:吉本和樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

*本稿は公開後、 株式会社precogから、本作品の説明についての情報の過不足についてご指摘を受け、一部を改稿して再掲いたしました。(2021年4月19日、artscape編集部)

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 SPRING:https://kyoto-ex.jp

2021/03/28(日)(高嶋慈)

キリコ「school goods」

会期:2021/03/06~2021/04/09

ギャラリーヤマキファインアート[兵庫県]

ニートになった元夫との日々、祖母の介護、妊娠など、家族や家庭内での私的な経験や自身が抱いた葛藤を見つめ、家族という関係性や親密圏におけるコミュニケーションについて、写真や映像というメディアが持つ距離を介在させて主題化してきたキリコ。前作《mother capture》では、「窓辺の室内で授乳中の女性」を背面から撮影した映像から切り出したキャプチャ画面を写真作品として提示。「母子の親密な身体的コミュニケーション」から、親密さの核となる慈愛に満ちた表情や眼差しを覆い隠し、「母子像」「窓辺の女性像」という女性表象を後ろ姿として反転させる。それは、(不妊治療中である自身が抱く)疎外感と憧憬という複雑で私的な感情とともに、聖母子をはじめとする絵画史上の女性表象への批評性や、孤独さの強調、家庭領域への隔離、授乳スペースの整備など社会的サポートの不十分さといった問いを投げかける。

出産を経て発表された本展「school goods」では、自身の娘が通う幼稚園から「おけいこバッグ」「上履きを入れる巾着袋」などさまざまな「手作りの布小物」を通園用に用意するように指示されたことに対する違和感や疑問が制作の動機となっている。台座に整然と並べられているのは、作家自身が娘のために手作りしたものと同じ型でつくった、手さげバッグ、巾着袋、小物ケース、タオル、スモック、布団カバーなどだ。ただしそれらは、「愛情を込めた手作りの証」である動物やお花のアップリケ、刺繍やリボンなどの装飾、ネームタグがなく、カラフルな色や柄の布の代わりにただの白い布地でつくられている。また、「印象化石」と題された作品群では、1980年代から2010年代までの手芸雑誌をお手本にして手さげバッグや巾着袋をつくり、石膏で型取りしたものを黒縁の標本箱に収めている。約40年前からほとんど変わらない「手作りの布小物」が、「化石」すなわち時間が凍結された太古の遺物として提示される。その「変わらない形」は、時間が止まったかのように「変わらない社会構造」そのものの象徴でもある。戦後以降の主婦向け雑誌や手芸雑誌の誌面をコラージュし、「集合的な声」として可視化する作品は、「個人の問題」ではなく、社会全体が構造的にそうなっていることを示す。

会場風景

会場風景

ここでまず問われているのは、「時間と手間をかけた手作りこそ愛情の証であり、母親(妻)の当然の義務である」とする社会に浸透した価値観である(「通園グッズ」に限らず、「料理」「お弁当」も同様だ)。キリコの作品は、手作りの布小物からアップリケや刺繍といった一切の装飾を剥ぎ取り、無機質な白い物体として還元することで、「愛情」「母性」を自然なものとして自明視する社会的なジェンダー規範に疑問を突きつける。ここで想起されるのは、キッチンやリビングの家電製品や家具、ベッドを無機質な金属でつくり替え、作業音のノイズが響く「工場」「作業現場」として提示するモナ・ハトゥムのインスタレーション《Homebound》である。家庭内で女性たちが従事する家事や育児、ケアを「愛情」「母性」といった美辞麗句で覆って本質を隠すのではなく、それらを徹底して剥ぎ取ることで、再生産労働を「労働」として捉えるよう、見る者は促される。

また、各年代の手芸雑誌の図版をコラージュした作品と並置されることで、「白」という色が持つもうひとつの意味が浮かび上がる。コラージュ作品では、誌面から切り取られた手さげや巾着の写真が、青や水色、黄色、ピンクや赤といった色のグラデーションで並べられている。時代は変わっても、「男の子向け」のデザインは青や水色の布にクルマ、ロケット、恐竜、サッカーボールなどのモチーフが配され、「女の子向け」のデザインはピンクや赤の布にウサギやネコ、花、リボンなどのモチーフが配されている。装飾を欠いた「真っ白の布小物」は、母親の家庭内労働に加え、子ども時代から身の回りの品々を通してすでに醸成されるジェンダー規定を批評的に漂白する。

さらに興味深いのが、「mother’s murmur」と題された作品群だ。同様に白地で縫われた布小物をよく見ると、「わたしのじかんはどこ?」「ひとりでゆっくりたべたい」「My body is for my daughter」といった言葉が白い糸で刺繍されている。その心の声は、じつは蓄光の糸で刺繍されており、光の当たる明るい場所では布の表面にほぼ同化して見えにくいが、「陰」「暗闇」の中でのみぼんやりと浮かび上がる。そこでは、「白」という色が、「作者」が不在の手工芸の領域を「無名」の匿名的な母親たちが担ってきたことを示すとともに、「光」という要素によって、家事や育児、ケアといった「シャドウワーク」について示唆する。表には見えにくい「シャドウワーク」を担う母親の呟きに、文字通り「光を当てる」ことで、その声はかき消されてしまう。光の当たらない陰や暗闇の中でしか、そのかすかな声は聞こえない。だが、声は確かにそこに存在しているのだ。

なお本展は、東京の「Roonee 247 fine arts」での巡回が6月22日(火)〜7月4日(日)に予定されている。

会場風景

関連記事

キリコ展「mother capture」|高嶋慈:artscapeレビュー(2017年03月15日号)

2021/03/26(金)(高嶋慈)

フロレンティナ・ホルツィンガー『Apollon』上映会

会期:2021/03/05~2021/03/06

ロームシアター京都[京都府]

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 SPRINGの公式プログラム。コロナ禍を受けて映像上映会となったが、作品の熱量をあますところなく見せつけた。

釘や刃物を身体に突き刺す、剣を飲み込むなどの芸を見せるサイドショー(見世物)×バレエ×マシン・トレーニング×ボディビル×ロデオ・マシンにまたがるエロティックなパフォーマンス×スプラッター×緊縛・SMプレイ×自傷行為×スカトロの融合。タトゥーやピアッシングなど身体改造、肉体を鍛え上げることと破壊すること、痛みと渾然一体の快感とそれを眺める消費の快楽のありとあらゆる実例が、全裸の女性パフォーマー6人によって次々と展開されていく。悪趣味なエログロの極みのような作品だが、その根底には、(女性の)身体が「規範的な美」「エロスの対象」として消費されることへの抵抗という強靭な知性が支えている。

自身も出演するフロレンティナ・ホルツィンガーは、ウィーン出身の気鋭の振付家。サドやバタイユといった「タブーの侵犯と快楽」をめぐる思想的系譜と同時に、「裸体の饗宴による血と痛みとエロティシズムの祭儀」という性質は、ウィーン・アクショニズムの系譜上にあると言える。そこに、『スター・ウォーズ』の引用などポップカルチャーやサイドショーの要素を総動員しつつ、ウィーン・アクショニズムの男性作家たちにおいて看過されてきたジェンダーの問題を問い直す点に、ホルツィンガーの企図と意義がある。

冒頭、タトゥーの入った全裸の肉体を晒した女性パフォーマーが登場し、長い釘を舌で舐め、ハンマーで叩いて鼻の穴の奥へと貫通させていく。その後ろでは、同様に全裸の女性2人が、ウォーキング・マシンの上で淡々と歩行に従事している。鼻、すなわち「穴」の中へ侵入する「釘」は疑似的なペニスであり、薄ピンク色の細長いバルーンを指でしごきながら喉の奥へ押し込んで飲み込む、尖った剣を飲むといった芸が、疑似的なセックスとして幾度も反復される(飲み込んだバルーンがしぼんだ塊となって肛門から引っ張り出される芸は、後半の排泄芸とスカトロを予告する)。舞台中央には、雄牛をかたどったロデオ・マシンが鎮座し、全裸でまたがった女性たちがエロティックに腰をくねらせている。別の女性パフォーマー2名が相対し、バーベルを持ち上げ、ボディビルダーよろしくポーズを決め、アクロバティックな組体操を見せる。中盤では、首にロープをかけて宙吊りになる危険な曲芸の練習が繰り返され、その両脇では、トウシューズを履いてポワント(爪先立ち)で長時間足踏みをし続ける女性たちが、苦痛の表情は一切見せず、なまめかしくも力強いポーズを彫像のように取り続ける。スポーツやバレエというスペクタクルがはらむ、「視線に供せられる」身体とその消費。その「高尚さ」が、サーカスの曲芸やフリークショーと同質であることを、本作は淡々と暴き出す。

[Photo by Radovan Dranga]

皮下注射針を腕に貫通させ、先端に挿したロウソクに火をつけた「人間バースデーケーキ」が歌い踊る、緊縛プレイ、血しぶき舞う自傷とスプラッター、ガラス瓶への排泄、その黒い固形物を皆で食べるスカトロプレイを経て、終盤では、裸身に降りかかる火花をものともせず、雄牛をかたどったロデオ・マシンをチェーンソーで斬り、解体する。剥き出しになった機械の上にまたがり、なおも腰を振るパフォーマー。女王のように君臨する彼女の周りに、互いの肛門に指を突っ込んで列をなしたほかのパフォーマーが集まり、勝利と栄光のポーズを決め、幕となる。

[Photo by Radovan Dranga]

[Photo by Radovan Dranga]

上演中、舞台中央で玉座のように鎮座し続ける「角の生えた雄牛」は、ゼウスの化身であり、女性をまたがらせて快楽を与え続けるロデオ・マシンは男根の謂いである。舞台上では不在であるからこそ、支配力を及ぼし続ける男性性の象徴。それは、本作中の台詞でも「バランシンをともに倒すのだ」と言われるように、『アポロ』(1928)を振付け、バレエ界に父として君臨するジョージ・バランシンも示唆する。その雄牛=神=男性性の象徴=「父」としてのバランシンを文字通り解体し、「ハリボテ」であることを暴くために、ありとあらゆる「逸脱的」な快楽のプレイが延々と召喚され続けていたのだ。冒頭の前口上で「紳士淑女、そしてその中間にいるすべての皆さん」と呼びかけていたように、本作はまた、規範的なジェンダーの境界にも攪乱を仕掛ける。ピンマイクに仕掛けた変声機で「低い男声」に変換してしゃべり、口ひげを付けたパフォーマーたちは、ドラァグクイーンやクィアなパフォーマンスを想起させる。「男性の性の対象」および「生殖に結びついた正常な性愛」に対する反旗が、最終的に「性別のない機械」とのセックスを称揚するという提示自体は(見かけのショッキングさに反して)じつは妥当だとも言えるが、女性の肉体の強靭さと「舞台上のパフォーマー自身が主体的に楽しむんだ」という強い意志が、爽快さと圧倒的な熱量をたたえていた。

[Photo by Radovan Dranga]

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 SPRING:https://kyoto-ex.jp

2021/03/06(土)(高嶋慈)

若だんさんと御いんきょさん『棒になった男』

会期:2021/02/27~2021/02/28

THEATRE E9 KYOTO[京都府]

安部公房によるオムニバス形式の戯曲『棒になった男』(1969)を、3人の演出家による演出違いの3本立てで上演する企画。演劇ユニット「若だんさんと御いんきょさん」による3年連続企画であり、2019年は第二景『時の崖』、2020年は第一景『鞄』、そして最終年となる今回は第三景『棒になった男』が上演された。

第三景『棒になった男』は、デパートの屋上に幼い息子を残し、一本の棒になって路上に落下した男が主人公の不条理劇である。道端に転がる棒を見つけた若いカップルは、棒を叩いてリズムを鳴らし、互いの背中を掻き合い、もて遊ぶ。そこへ調査員風の男と女が現われ、棒を渡すよう要求。押し問答の末、棒がピクリと動いたことに気味悪くなったカップルは、千円で棒を売り渡す。その後、「地上勤務班」の実地研修の指導員である男と実習生の女は、「該当者の消滅時間と消滅地点」を確認し、当該の棒の形状を分析し、無線で本部に連絡する。「刑の登録は不要」と判定された棒は、そのまま排水溝の中に放置される。「今や死亡者の98.4%が棒だからな」と言う男。「棒以外の何になれるって言うんだ」という悲痛な叫びを棒は上げるが、彼らには聴こえない。「あなたは独りぼっちではない。あんなにたくさんの、棒になった男たち」という言葉を残して、彼らは次の「消滅地点」へと急ぐ。自立することができず、平凡であるがゆえに「道具」としての汎用性が高い「棒」は、「他人に都合よく使われる存在」の比喩であり、死後も続く管理社会において、平凡さという罪に服し続ける。「満足している人間が屋上から飛び下りたりするものか」と棒は言うが、彼の自殺の理由は語られず、人間性を圧殺していく現代社会の不条理性が淡々と提示される。

ここで演出上の最大のポイントとなるのは、「棒」を舞台上でどのように表象するか/しないかという戦略にある。三者三様に分かれた違いは、戯曲の「解釈」の振れ幅に加え、それぞれの「演劇論」をメタ的に照らし出す結果となった。

1本目の田村哲男による演出は、「棒になった男」=「管理社会の匿名的な犠牲者」として即物的に表象。舞台中央に吊られたノートパソコンから、独白の声が聴こえるという仕掛けである。カップルと「地上勤務実習班」の男女もパソコンに向かいながら発話することで、(死後も続く)管理社会の抑圧性を強調した。ただ、俳優全員が横並びで、正面をキープしたまま座席に固定されることで、平板さに陥ってしまったことは否めない。

田村哲男演出『棒になった男』 [photo: manami tanaka]

一方、2本目の西井桃子(ツクネル tsukuneru)による演出は、「棒」=硬直して床に転がる男優の身体として、リテラルに表象。カップルと「地上勤務実習班」の男女に文字通りモノのように扱われる様子は、多数の小道具の駆使もあいまって、コントのような乾いた笑いをもたらす。また、死後の世界の調査員たちが「棒」にささやかな葬式をあげるラストは、わずかな救いを提示した。

西井桃子演出『棒になった男』 [photo: manami tanaka]

西井桃子演出『棒になった男』 [photo: manami tanaka]

対照的に、3本目の河井朗(ルサンチカ)による演出は、抽象性とメタ演劇性が際立ち、(上演順の効果もあいまって)個人的にはシリーズとおしての白眉に感じられた。冒頭、ほぼ素舞台に登場した男優が、無言のまま背中から仰向けに床へ倒れる。「屋上からの落下」の表現であると捉えられる動作だが、二回、三回と反復されることで、より抽象度が増し、ダンス的な運動にも見えてくる。発話内容とは別のルールに従って動き続けるような身体運動と、ベケットの『クワッド』さえ想起させる幾何学的なフォーメーションに従事し続ける俳優たちは、「配役」を解除されて「男1」「女1」「男2」「女2」として抽象化され、ひとりのキャラクターが担うべき台詞は分担されて発話主体の輪郭が曖昧化していく。「誰がしゃべっているのかわからない」声を聴き続ける観客。それは、(「この棒に私たちの声が聴こえているのだろうか」「学者の説によると、一応聴こえているらしい」という劇中の台詞が示唆するように)まさに「棒」が置かれた位相に私たち観客を転移させる。ここで起きているのは、「棒」を小道具や俳優の身体によって舞台上で表象するのではなく、舞台上に不在の「棒」を観客自身が引き受けさせられるという反転だ。「配役」「台詞と身振りの一致」といった演劇内部のルールの解体にとどまらず、観客自身を上演それ自体の構造に引き込む河井演出は、「演劇」とは物語の安全な消費ではなく、その根源的な暴力性を突きつける。

河井朗演出『棒になった男』 [photo: manami tanaka]

河井朗演出『棒になった男』 [photo: manami tanaka]

『棒になった男』を構成する3つの短編はそれぞれ、「あるものを別のもので見立てて代替する」演劇と表象の問題や、ボクサーに指示を与え続けるセコンドの「声」によって、不在かつ絶対的な存在である「演出家」を示唆するなど、「演劇」へのメタ的な自己言及性が通底している。3年間にわたる計9本の演出作品のなかで、最後に、そして初めて「観客」という存在に意識的に言及した河井演出は、原作戯曲に対する優れた応答であった。

関連記事

若だんさんと御いんきょさん『時の崖』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年05月15日号)

若だんさんと御いんきょさん『鞄』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年04月15日号)

2021/02/28(日)(高嶋慈)

サンガツ『¿Music?』

会期:2021/02/19~2021/02/20

ロームシアター京都[京都府]

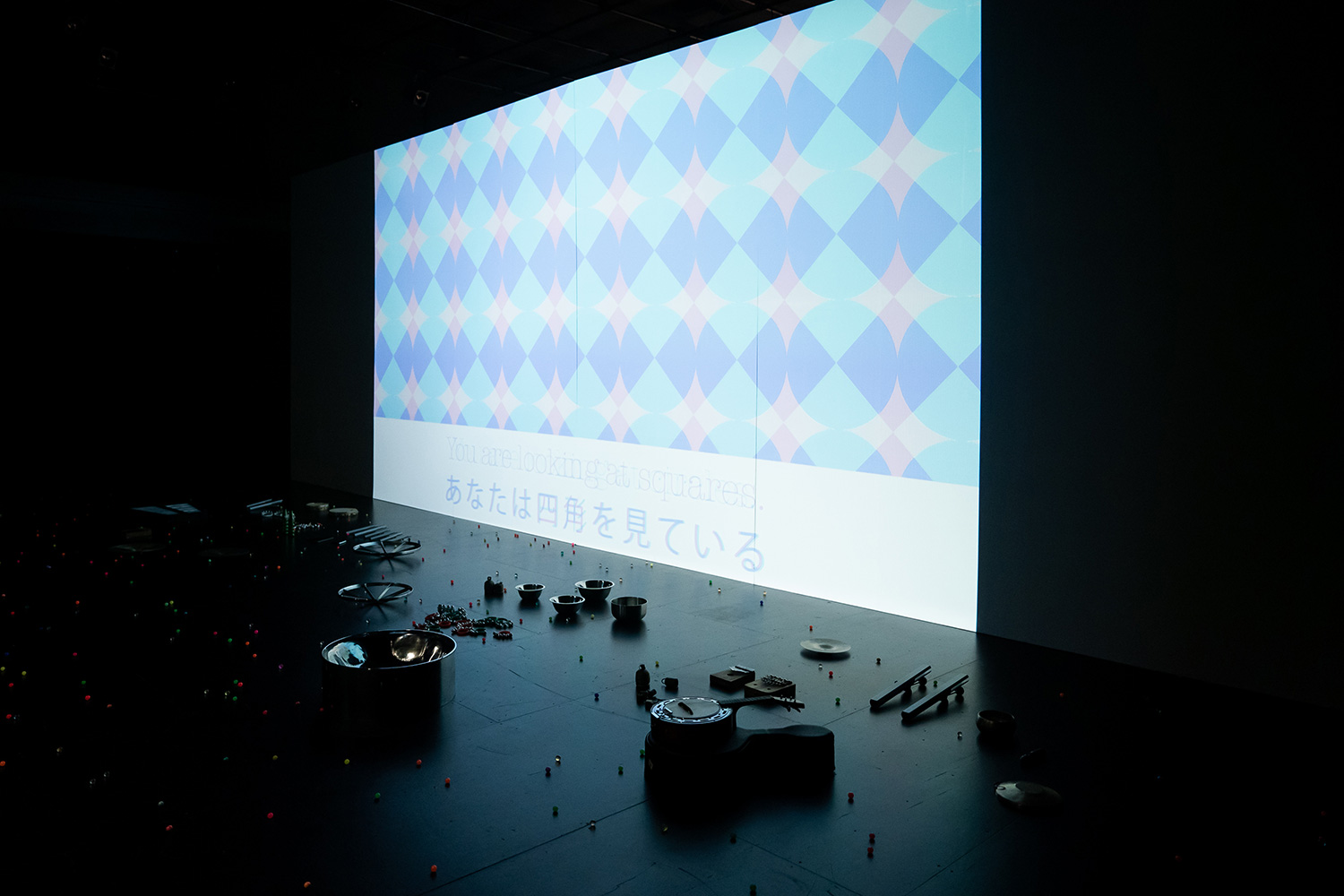

「コロナ禍における舞台公演への制限」を逆手に取り、実験的な上演形態へと昇華したライブコンサート。会場に入ると、舞台があるべき空間と客席は高さ数メートルの壁で遮られ、壁の前には鉄琴、弦楽器、タンバリンやシンバル、鈴、カリンバ(アフリカの民族楽器)などの楽器や、ガラス瓶、金属のボウルなど「楽器」ではないが叩くと音を鳴らすことができるモノがさまざまに並べられている。

[撮影:井上嘉和]

そして「上演」が始まると、この「壁」には字幕が投影され、「音楽はどのように成立するのか」をめぐる断章的な問いと実演とともにコンサートが進行していく。「音」と「音楽」の境界はどこにあるのか。単音とその反復。リズムすなわち時間の分節。時間的進行という構造(ストラクチャー)。意図と偶然性。秒やヘルツといった物理的単位の客観性と、「いまここにはない音」への想像。空気の振動という物理的なバイブレーションと、「音楽を聴くあなたと私のなかで起こる共鳴」というバイブレーション。時間と空間を分節しつつ、音楽はそれを聴く者の関係性や共同体をつくり上げていく。

[撮影:井上嘉和]

壁の前に並べられた楽器やさまざまな物体は、「それを鳴らす演奏者の登場」を期待させるが、彼らはいっこうに姿を現わさない。一方、中盤では、「壁」を隔てた双方向的なコミュニケーションが仕掛けられる。壁の向こう側から突如、色とりどりの小さなゴムボールが投げ込まれ、楽器や並べられた物体に当たって予測不可能な音を立てながら飛び跳ねる。「音」が物理的接触によって生じるものであることと、「あらゆるモノにその可能性が潜在している」という遍在性。また、壁の向こうからこちらへロープが伸びてくると、「吊ってある紙を受け取り、願い事を書いて、紙ヒコーキにして壁の向こうへ飛ばしてください」と字幕が告げる。紙ヒコーキは意外と難しく、なかなか壁を超えることはできない。そのうち壁の向こう側からも、次々と紙ヒコーキが飛来する。境界や分断をそれでも越えたいという願い、音楽が希望のメッセージを伝えるものであるというストレートな主張とともに、観客を巻き込んだ祝祭的な時間となった。

終盤では、「壁」が次第に左右に分かれ、隙間から眩しいレーザー光が照射される。「壁」は最終的に「門」のような形態となるが、その奥の無人の舞台上には楽器と機材があるだけで、彼らは最後まで姿を現わさない(カーテンコールもない徹底ぶりだ)。「出演者がまったく姿を現わさない」という事態は、(朗読劇は別として)演劇やダンス公演ではほぼ不可能だろう。「音楽の上演において、演奏者の身体とは何なのか」という問いを最後に投げかけて、本公演は終了した。

[撮影:井上嘉和]

2021/02/19(金)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)