artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 AUTUMN 和田ながら×やんツー『擬娩』

会期:2021/10/16~2021/10/17

京都芸術センター[京都府]

「舞台上で行なわれる行為は、すべて擬似的な再現である」という演劇の原理を忘却・隠蔽しないこと。「儀礼」という演劇の起源のひとつへと遡行すること。この2つの秀逸な交点にあるのが、『擬娩』である。「妻の出産の前後に、夫が出産に伴う行為の模倣をする」という実在の習俗「擬娩」を着想源とし、演出家も含めて出産未経験の出演者たちが「妊娠・出産を身体的にシミュレートし、他者の身体に起こる変容や痛みを想像すること」が、本作のコンセプトだ。本作のもうひとつのクリティカルな核は、手垢にまみれた「感動的な出産のドラマ」を消費することを徹底して排除し、「産む性」と切り離して「妊娠・出産」という行為を極私的に想像しようとする点にある。

2019年に初演された本作は、KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 AUTUMNにて、出演者と舞台美術のコラボレーターを大きく入れ替えてリクリエーションされた。初演の出演者は30代の男女の俳優・ダンサー4名だったが、今回は初演の2名(うち1名は声のみの出演)に加え、公募による10代の出演者3名が新たに参加した。また、舞台美術はメディア・アーティストのやんツーが新たに担当した。筆者は初演時のレビューを執筆しているが、大きく印象が変わったリクリエーション版について、本稿では、初演との比較を行ないつつ、大幅なアップデートが見られた点とジェンダーの視点からは批評的後退と感じられた点について述べる。

出演者たちが自身の身体的特徴を列挙しながら、「個体差」のなかに次第に第二次性徴(初潮の遅さ、生理不順)が登場し、つわりの症状の多様性へと展開していく。「私のこの身体」にフォーカスしつつ、同時に匿名性を帯びる語りの並置と集積が、初演の前半部分を構成していた。一方、リクリエーション版では、出演者たちはそれぞれ、起床、着替え、朝食、通学、授業や部活、家事や仕事、帰宅、入浴、夕食、友達への電話など普段の日常生活のルーティンを同時多発的にマイムで淡々と再現していく。一周目が終わると「妊娠検査薬のシミュレーション」が挿入。「陽性反応の線が出た」出演者たちが二周目、三周目を繰り返す日常生活が次第に変容を被っていく。「つわりによる吐き気でご飯が食べられない」「階段がきつい」「部活に参加できない」「頭が重くてテスト勉強に集中できない」……。「実際にはそこに存在しないが、『ある』と仮定して振る舞う」演劇の原理に、「妊娠による体調・体形・体重・知覚の変化」というレイヤーがもうひとつ加わる、秀逸な仕掛けだ。

[撮影:白井茜 提供:KYOTO EXPERIMENT]

初演の出演者たちはプロのパフォーマーであり、嘔吐の苦しげなうめき声、膨れたお腹を抱えた歩行の困難さ、そして分娩の耐え難い痛みの表現は迫真的であった。一方、リクリエーション版の10代の出演者たちは、不快感や痛みを懸命に表現しようとするが、演技としてはぎこちなさや硬さが残る。だがその「懸命に想像しようとしているが、『リアル』に再現できない」ことのリアリティこそが、「演技としてのリアルさ」よりも『擬娩』という作品の核に迫るものだったと思う。「私に属するものであるのに、私の意思で完璧に制御できない不自由な身体の他者性」を否定せず、引きずったまま存在することこそが、「理不尽な身体的変容」としての妊娠・出産と通底するからだ。

ぎこちない身体を(文字通り)引きずる出演者たちとともに並存するのが、やんツーによる舞台美術=自動化された機械の運動だ。擬人化されたセグウェイが舞台上を徘徊し、「5人目の出演者」としてつわりや日常生活の変化を想像的に語る。ルンバが床上を旋回し、台車の上では臨月へ向かって赤い風船が次第に膨らみ、3Dプリンタが上演時間の90分をかけてゆっくりとリンゴの形を成形していく。舞台美術として効果的・多義的に作品に奥行きを与えていたのは初演の林葵衣の方だが、ドラマトゥルギーに回収されない「異物」と舞台上でどう共存するかという点から新鮮な投げかけを与えていた。

ラストシーン、初演では出演者たちは手枷をはめ、出産の国家的管理、生殖医療の高度発達や産業化、性暴力、「女性なら産むのが自然」という社会的圧力などを呪詛のように唱え続け、「管理と搾取と暴力と闘争の場」としての女性の身体をめぐる政治的力学へと一気に跳躍した。一方、リクリエーション版では、出演者たちは一列に並んで客席と相対し、「ははも ははのははも…そのまたははも はらんではるはらにはらはらしながらはるばるとつきとおか…」という言葉遊びの詩のような一節を唱和し、語感の軽やかさやリズム感も相まってポジティブな印象を残した。また、上演を通じて舞台中央にはスマホ画面を模したスクリーンが屹立し、つわりの症状緩和の検索に始まって、アドバイスのまとめサイトや出産経験を綴ったブログ、「#マタニティマーク」「#陣痛バッグ」などさまざまなハッシュタグが次々と表示され、痛みの緩和対策や便利アイテムなど妊娠・出産経験者からの膨大な助言が経験知の集合的蓄積として表示されていく。(何かに対して闘っているわけではないので「連帯」という言葉は適切ではないかもしれないが)それでもやはり経験知を共有する連帯的な場としてのネット=「現代の妊娠・出産」像を示していた。

[撮影:白井茜 提供:KYOTO EXPERIMENT]

このように何重にもアップデートされたリクリエーション版だが、最後に、ジェンダーの視点から批評的後退と感じられた2点について指摘したい。上述の「擬人化されたセグウェイ」は、「妊娠・出産から最も程遠い存在としての、性別のない機械身体」という点でポストヒューマン的な視点を切り開いたと言えるが、「女性の声」で話すことの意味や必要性がどこまで考慮されていたのか疑問が残る。「産む機械」の文字通りの実装による批判性が見えてこなかった。

また、「クライマックス」としての分娩シーンを担うのは、初演時は男優であったが、リクリエーション版では女子高校生に変更された。日常生活の再現マイムで「鼻歌を歌いながら鏡の前で楽しそうにメイクし、付き合っている彼と一緒に下校」する彼女の振る舞いは、「シスジェンダーかつヘテロセクシュアル女性であること」を強く印象づけ、出演者のなかで最も「妊娠・出産の現実的可能性が高い」人物にあえて担わせた点に疑問が残る。「他者の身体に起こったことを習俗/演劇のフレームを借りて想像的に引き受ける」ことが本作の要だが、いったん(機械を含めて)限りなく広げた想像の域を、再び「自然的性」(と想定されるもの)に閉じ込めてしまったのではないか。例えば、分娩シーンを複数人でリレー的に分担する、いっそセグウェイに演じさせてみる、などの選択肢もあったのではないかという思いが残る。

[撮影:白井茜 提供:KYOTO EXPERIMENT]

関連レビュー

したため #7『擬娩』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年01月15日号)

2021/10/17(日)(高嶋慈)

池内美絵「コサージュ」

会期:2021/10/12~2021/10/17

KUNST ARZT[京都府]

展示の妨害や中止を訴える攻撃や嫌がらせに対し、作家は「作品の制作」という本領でもってどのように応答できるのか。

池内美絵の《コサージュ》は、薄緑色の紙でつくった菊の花のコサージュを、リバティプリントの布で仕立てた上品な小箱に収めた作品である。花びらの一枚一枚には印刷された文字が見え、ディティールを引き伸ばした写真作品を見ると、「トリエンナーレ」「除外」「率直なご意見」といった文言がうかがえる。

この《コサージュ》の素材は、2019年秋、ART BASE百島での企画展「百代の過客」に池内が参加した際、あいちトリエンナーレでの「表現の不自由展・その後」の騒動が飛び火し、展示会場に何者かが置いた抗議ビラである。「百代の過客」展には、「表現の不自由展・その後」の出品作家の大浦信行と小泉明郎が参加し、ART BASE百島の設立者であり自身も出品した柳幸典は「国家」の虚構性を問う作品群を制作してきたことから、同様に抗議対象となった。

また、抗議は池内の作品の「素材」にも及んだ。池内はこれまで、自身の排泄物、尿、経血、恋人の精液などを素材に、「汚物」「不潔」と見なす価値観を裏切るような、美しく繊細で宝物のような造形作品をつくってきた。例えば、《アリス》はミニチュア人形を飲み込み、排泄後、バラバラになったパーツを組み立てたものだ。純白の花の輪の《リース》の素材は精液の染み込んだティッシュであり、経血は砂糖と卵白を混ぜてスイーツやバラのアイシングに仕立てられる。宝石や高級スイーツのように美しい化粧箱に丁寧に収められたそれらは、むしろ「愛おしいもの」「大切な宝物」として聖別化されている。そこには、特に女性の身体に対して一方的に向けられる「美/醜」「不快」「隠すべきもの」という価値判断に対して、「誰が私の身体(の一部)を『汚い』と判断するのか」という抗議が込められている。

このように池内の過去作品を踏まえて改めて《コサージュ》に眼を向けると、「右翼の攻撃を、彼らが絶対視して掲げる『菊の花』に転換する」という毒のあるユーモアとともに、より本質的な反転の操作が見えてくる。つまり、排除の論理や排斥しようとする力それ自体を「排除されるべき対象」に反転してしまう。そのうえで、そうした「他者や異物の排除の論理」を自らにも内在するものとして見つめ直し、咀嚼するのだ。それは、理不尽な暴力に対する、作家の本分による痛烈かつ誠実な応答である。さて、抗議ビラの主はこの《コサージュ》を胸に飾るだろうか。

[撮影:高嶋清俊]

[撮影:高嶋清俊]

2021/10/17(日)(高嶋慈)

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 AUTUMN ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声》| YCAMとのコラボレーション

会期:2021/10/01~2021/10/24

京都芸術センター[京都府]

今春、山口情報芸術センター[YCAM]で発表されたホー・ツーニェンの大作《ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声》がKYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 AUTUMN(以下KEX)で再び展示された。筆者はYCAMでの展評を執筆しているが、本稿では、「もしもし?!」というKEXのテーマの下で改めて見えてきた視座について述べる。

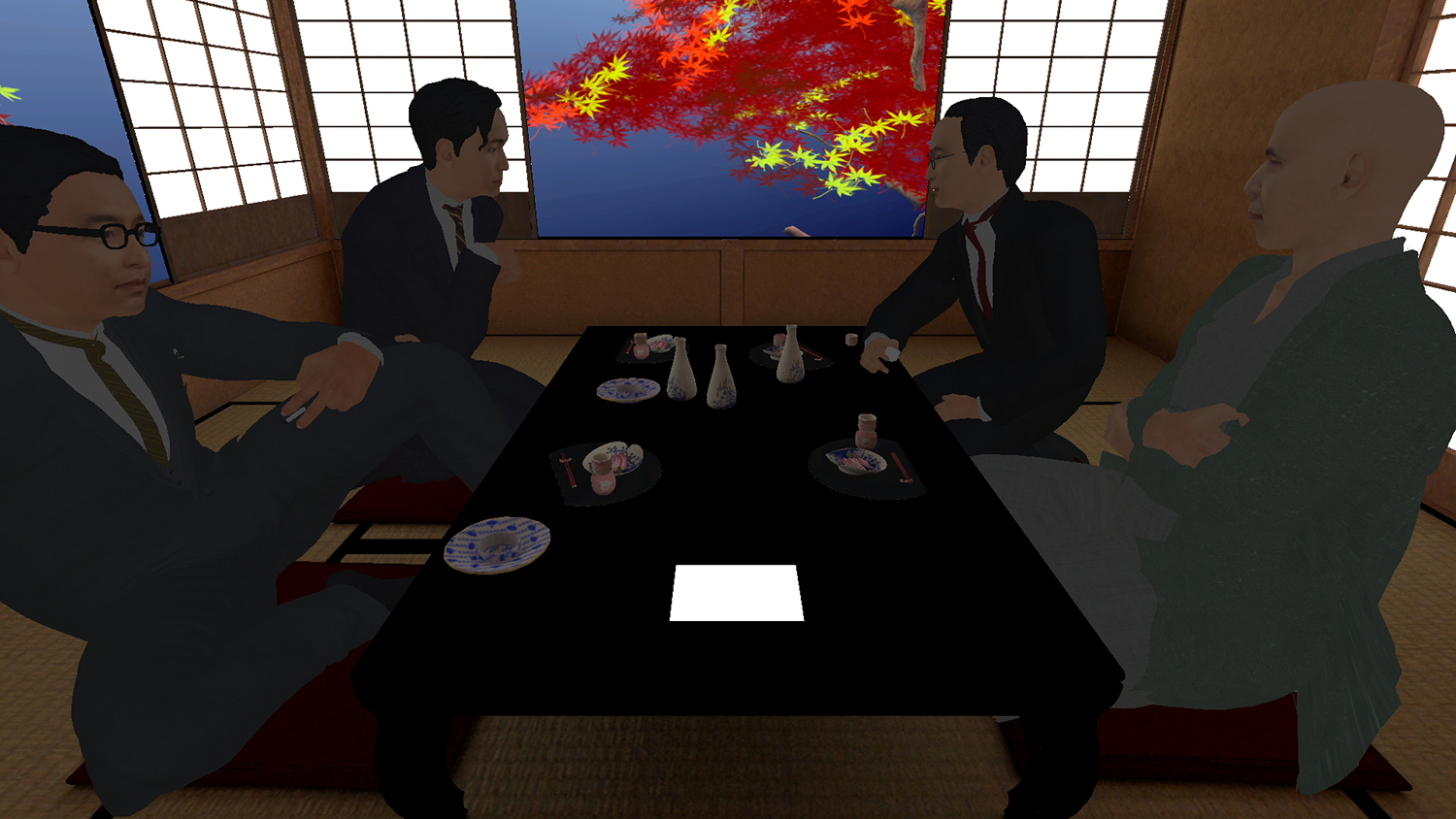

《ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声》は、日本のアジアへの軍事侵略期と重なる1930~40年代に思想的影響力を持った知識人のネットワーク「京都学派」を主題とした、映像とVR体験で構成されるインスタレーションだ。俎上に上げられるのは、日中戦争勃発、真珠湾攻撃前夜、迫る学徒動員の状況下で発表された座談会や講演、論考である。情報量も言うべきことも膨大な本作だが、ここでは、真珠湾攻撃の約2週間前、京都学派の気鋭の思想家4名による座談会を擬似体験するVRに焦点を当てる。

VR映像の一部[提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

オンラインでの対話や制作が増えたコロナ下において、KEXが掲げた「もしもし?!」というテーマには、目の前には存在しない他者への呼びかけ、不在の身体が発する声と隔てられた距離への想像力、そして応答の責任を、舞台芸術の根源に関わるものとして再考することが企図されている。それは、かつて日本が侵略したシンガポール出身のホーから発せられた問いに対して、現代を生きる私たちがどう対峙するか、でもある。

レコーダーがまだなかった時代、生身の肉体から発せられた声を書き留め、記録として残す役割を担ったのが「速記者」という職能だ。ヘッドセットを装着して座談会のVR空間に入り込んだ観客は、「記録」の担い手でありながらも「記録」そのものから排除・透明化されたこの「速記者」の身体と役割を担う。VR内で鉛筆を握る右手を机上の紙の上で動かすと、4人の思想家たちの声が聴こえてくる。ヘーゲルの歴史哲学の批判的乗り越え、没落したヨーロッパに代わって日本が主軸を担うべき歴史の推進力、戦争の道義的目的についての議論。一方、速記の手を止めると、速記者の大家益造が自らの中国戦線体験を詠んだ歌集から、凄惨な戦場の光景、反戦、京都学派への辛辣な批判を詠んだ短歌が聴こえてくる。降霊術の霊媒か自動筆記のように手を動かし、言葉を書き取らせ続ける「亡霊の声」。一方、手を止めても脳内に響くのは、忘却を許さず、悪夢のように苦しめるトラウマ的な声だ。

(擬似的に追体験する)目撃者であり、記録の担い手であると同時に、脳内で反発する別の声による批判的な相対化の眼差しのあいだで引き裂かれる体験を引き受けること。そうした複層的な矛盾をもって歴史に相対することの重要性を、「VR」によってまさに身体的に体験すること。そうしたプラクティスこそが、戦後日本社会という忘却の構造と負の記憶の健忘症に抗うものであることを本作は示している。

関連記事

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声(前編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年09月15日号)

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声(後編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年09月15日号)

護るべきもの、手段としての秩序──「野口哲哉展─THIS IS NOT A SAMURAI」、「ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声」|会田大也:キュレーターズノート(2021年06月01日号)

2021/10/16(土)(高嶋慈)

ボイス+パレルモ

会期:2021/10/12~2022/01/16

国立国際美術館[大阪府]

ヨーゼフ・ボイスと教え子の画家、ブリンキー・パレルモの2人展。日本では約10年ぶりのボイス展であり、パレルモ展は公立美術館初となる。「Beuys in Japan:ボイスがいた8日間」展(水戸芸術館、2009)では、1984年のボイスの来日が美術界に与えた熱狂や影響が再検証された。対照的に本展の企図は、直接民主主義やエコロジー、大学改革など社会活動家としてのボイスや「社会彫塑」といった彼の思想ではなく、造形理念への着目にある。

展示構成は、まずボイスの代表作の紹介で幕を開け、60年代の最重要作品《ユーラシアの杖》とそのアクションの記録映像、脂肪やフェルトを使用した作品、ドローイングなどが展示される。次の章ではパレルモの初期作品を紹介。マレーヴィチのシュプレマティズムの影響が色濃い幾何学的抽象から、キャンバスの木枠をT字型に組んだり、極端な角度で交差させるなど、「絵画のフレーム」の自明性をメタ的に問い直す実践へと移行していったことがわかる。

展示風景[撮影:福永一夫]

展示風景[撮影:福永一夫]

続く第3章「フェルトと布」、第4章「循環と再生」では、ボイスとパレルモの作品をあえて区別せず溶け合うように並置する。熱やエネルギーの貯蔵体の象徴としてボイスが好んだフェルト。既製品の布を3つの水平な色帯のように木枠に張って「カラー・フィールド・ペインティング」を擬態し、筆と絵の具を排除して批判的に乗り越えようとしたパレルモの「布絵画」。そうした素材の近接性や、マルチプルの制作といった創作態度の共通性を提示する。キャプションに作家名を排し、「B」「P」と頭文字のみで表記する戦略も効いている。

展示風景[撮影:福永一夫]

このように両者を連続的に並置することで、対照性と共通性が見えてくる。直接行動や思考を含むものへと芸術の制度を拡張していったボイスに対し、パレルモは「絵画」の制度を解体しつつ、その成立条件の内部にギリギリ踏みとどまっている。一方、「記号化されたトレードマーク」という点では両者は共通する。フェルト帽とフィッシングベストをつねに着用し、「脂肪」「フェルト」「ウサギ」といった素材やモチーフを繰り返し用いたボイス。パレルモにおいても「青い三角形」がタグや署名のように頻出し、ある種の自己顕示的な記号性をもって反復される。

中盤でボイスの章/パレルモの章に分かれた展示構成は、終盤で再びひとつに合流する。「教師としてのボイス」を象徴する黒板のドローイングとともに、両者の作品が「色彩」で呼応するように向き合う。メスシリンダーに活けられた一本の真っ赤なバラ(ボイス《直接民主制の為のバラ》)と、その赤と緑の補色関係の色彩を純粋に抽出して画面に落とし込んだかのようなパレルモの抽象絵画。陽光のエネルギーを蓄積したレモンをバッテリーに見立て、黄色い電球を差し込んだボイスの《カプリ・バッテリー》を透かして、鮮やかな黄色の色面と黄緑がリズミカルに浮遊するパレルモの「金属絵画」を見る体験は、美しく、感動的ですらある。

展示風景[撮影:福永一夫]

だが、「ボイスの造形理念に焦点を当てる」、とりわけ「色彩」の観点からパレルモと比較するのであれば、「ブラウンクロイツ」を集中的に集めたコーナーがあれば、ボイスの思考の核が造形面を通してより鮮明に浮かび上がったのではないだろうか。「茶色の十字架」を意味する「ブラウンクロイツ」は、ボイスが好んで使用した赤褐色の塗料である。粘土質の土と血液の錬金術的混合物として、受難や再生のイメージ、さらにはナチスによる民族主義的イデオロギー「血と土」(「血=民族」と「土=祖国」)というトラウマを癒す象徴的機能をもつものであり、物質性と精神性をともに内包した重要な素材である★。

一方、パレルモは、「キャンバスの矩形のフレーム」の逸脱、「筆触の否定や絵の具を塗る行為からの解放」としての「布絵画」、空間の特性に意識を向けさせる一連の壁画、金属板を支持体にした「金属絵画」など「絵画」を解体するさまざまな実験を行なったが、「色彩」はあくまでも堅守した。「絵画」の構成要素の最小単位としての「色彩」と、造形面で思想を支えて伝達する媒介としての「色彩」。表面的な色の類似(バラ、レモン)ではなく、そうした対照性に光を当てていれば、本展はより構造的な深みを増したのではないか。

★──渡辺真也『ユーラシアを探して ヨーゼフ・ボイスとナムジュン・パイク』(三元社、2020年、pp.39-42)参照。

関連記事

他者に開かれた浸透性──「ボイス+パレルモ」におけるパレルモ|能勢陽子:キュレーターズノート(2021年07月01日号)

2021/10/11(月)(高嶋慈)

新・今日の作家展2021 日常の輪郭/百瀬文

会期:2021/09/18~2021/10/10

横浜市民ギャラリー 展示室1[神奈川県]

「日常の輪郭」という一見穏やかな展覧会タイトルは、コロナ下で前景化した構造的な不均衡や国家権力による個人の身体の管理を想起せずにはおれない。本展は田代一倫と百瀬文の2人展だが、2フロアに分かれた展示構造は独立した個展の並置とも言え、本稿では百瀬にフォーカスして取り上げる。

百瀬の展示は、新作《Flos Pavonis》(2021)を中心に関連する過去作品を通して、「性と生殖の自己決定権のコントロールによって女性の身体を管理し、『生殖のための器官』に還元しようとする国家権力にどう抵抗し、連帯するか」を問いかける秀逸な構成だった。映像作品《Flos Pavonis》は、ポーランド人女性と「私」のメールの往復書簡のかたちを取り、2021年1月にコロナ下のポーランドで成立した人工妊娠中絶禁止法と抗議デモ、日本に残存する堕胎罪や「父親にあたる男性に中絶の拒否権が認められている」非対称性について語られる。タイトルの「Flos Pavonis」とは、ヨーロッパの植民地であったカリブ海地域に奴隷として連れてこられた黒人女性たちが、白人領主の性暴力による望まぬ妊娠に対する抵抗手段として用いた、中絶誘発作用を持つ植物の名である。この名を自身のブログに冠したポーランド人女性は、抗議デモへの参加ではなく、部屋にこもって「セックスフレンドとの避妊なしの性交」に明け暮れていると綴る。モノの媒介よりも体液を介する方がウイルス感染の危険性が高い世界では、それもまた「身体を管理する政治」への抵抗となる。そう応答する「私」は、「bitch」と「witch」の類似について語る。そして妊娠した彼女のために、日本では沖縄に生息する「Flos Pavonis」を取りに行って届けるからと告げる。「私の身体は私のものと自信を持って言えない世界なら、私が代わりにあなたの罪を引き受ける」「あなただけの魔女になるために」という台詞は、まさに「連帯」の強い意志を示すものだ。

百瀬文《Flos Pavonis》展示風景[撮影:加藤健]

また、過去作の《山羊を抱く/貧しき文法》(2016)は、フランス人画家が描いた、非白人によるヤギの獣姦の風刺画を百瀬が食紅で模写し、実際にヤギに見せて食べさせようとするプロセスの記録映像だ。ヤギに向かい合う百瀬が手に持つ綱は、「私たちも管理された家畜状態である」という紐帯を象徴的に示すが、その綱を手放すことはなく、拘束し続ける両義性を帯びてもいる。ヤギは最後まで模写の絵を食べてくれず、百瀬自身が紙を丸めて飲み込む衝動的なラストも含め、どう踏み出せばよいかわからない宙吊り感が残る。

百瀬文《山羊を抱く/貧しき文法》 2016年 シングルチャンネルビデオ 13分50秒

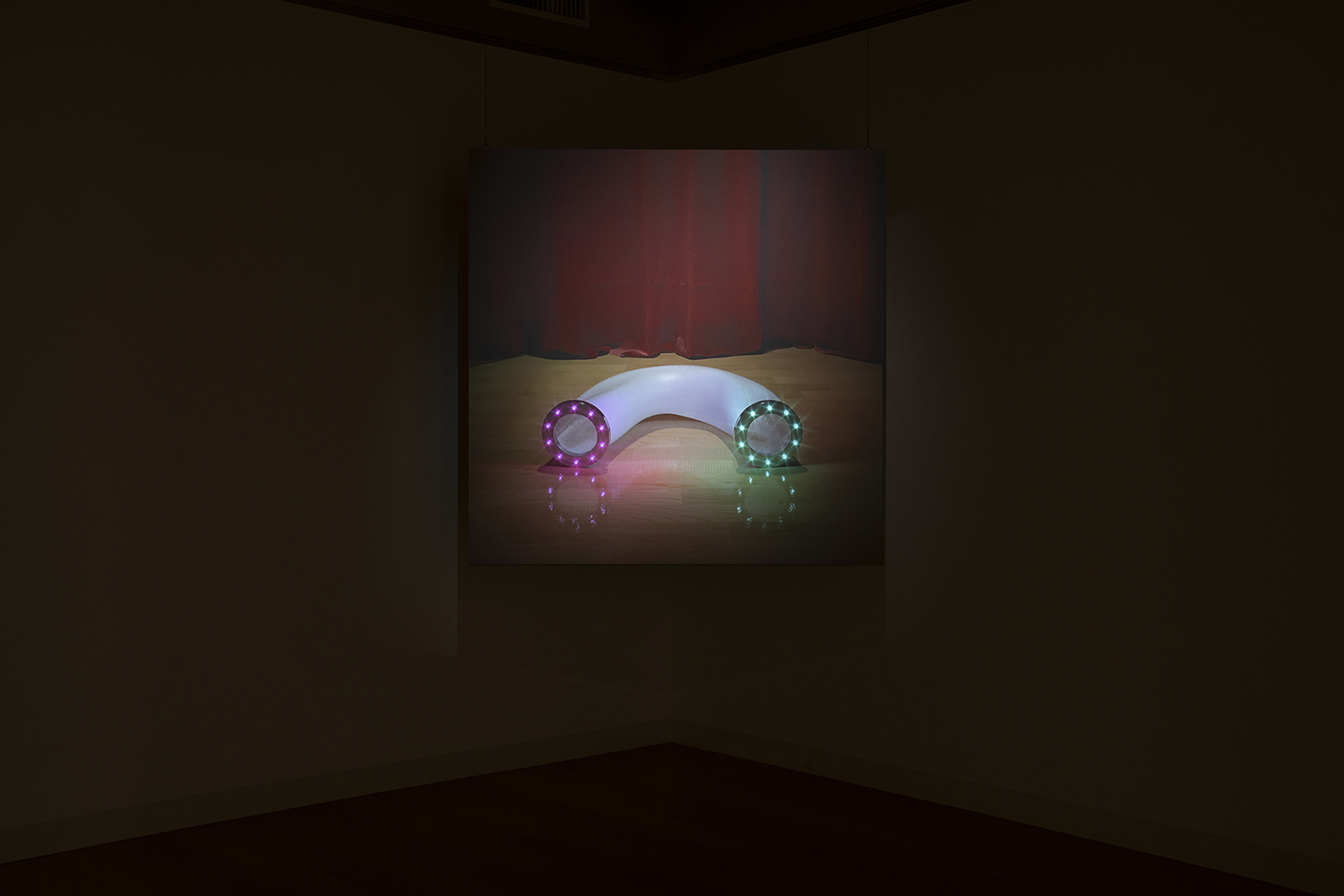

一方、《Born to Die》(2020)では、両端の開いたチューブ状のオブジェが映し出され、女性の吐息が発せられるのに合わせて開口部のライトが点灯する。3DCGによるクールな造形も相まって工業製品の部品のような無機質な印象だが、吐息は次第に荒く激しくなり、生々しい。この吐息には、インターネット上から抽出した、個人の出産ビデオとポルノ動画の音声が混ぜられている。文字通り「生殖のための器官」への匿名的で記号的な還元を提示することで、出産/ポルノの喘ぎという一見対極的なものが、「別の性や国家システムの一方的な支配下」に置かれている点では「区別不可能」な同質性にあることを暴き出す。

百瀬文《Born to Die》展示風景[撮影:加藤健]

この「穴」「トンネル状に貫通するチューブ」、そして《To See Her on the Mountain》(2013)でへそを石膏で型取って反転させた「山状の突起」といった形態、さらに「穴」から「突起」への変容や可塑性は、(本展出品作ではないが)遠藤麻衣との共作《Love Condition》(2020)につながる要素だ。《Love Condition》では、「理想の性器」について会話する二人が粘土を指でこね、突起の増殖やトンネル状の穴を貫通させ、新しい性器の形を可塑的で流動的なものとして開発していく。それは、「男性の欲望や射精中心主義的な快楽のための奉仕ではない」「生殖を唯一の正しい目的とする性規範や国家の人口計画のコントロール下にはない」地点から、「(女)性器」について語るというタブーを文字通り解きほぐし、「対話」を通して主体的に語り直そうとする点で、《Flos Pavonis》と対をなしている。

百瀬文 展示風景(手前《To See Her on the Mountain》、奥《Borrowing the Other Eye Gade》)[撮影:加藤健]

2021/10/03(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)