artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

プレビュー:KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 AUTUMN

会期:2021/10/01~2021/10/24

ロームシアター京都、京都芸術センター、京都芸術劇場 春秋座、THEATRE E9 KYOTO、京都市立芸術大学ギャラリー @KCUA、比叡山ドライブウェイ ほか[京都府]

12回目の開催を迎える「KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭」(以下KEX)。前回の「KEX 2021 SPRING」は、共同ディレクターによる新体制への移行と同時にパンデミックに見舞われ、会期の延期やプログラムの変更を余儀なくされる困難な状況のなかで開催された。厳しい状況下で対応にあたる制作陣を追ったドキュメンタリーがオンラインで公開中だ。

共同ディレクター体制の2回目となる「KEX 2021 AUTUMN」は、「もしもし ? !」をキーワードに設定。コロナ禍でオンラインでの対話や制作が増えたいま、目の前にはいない他者に向かって呼びかけ、相手の声を聴き、不在の身体が発する声を想像するという営みを、舞台芸術の根源に関わる問いとして再提示することが企図されている。忘却された過去の声、個人の内なる声、集合的な声、人間以外の存在が発する声に耳を澄ませ、「声」とその主体を多角的に問うプログラムが並ぶ。

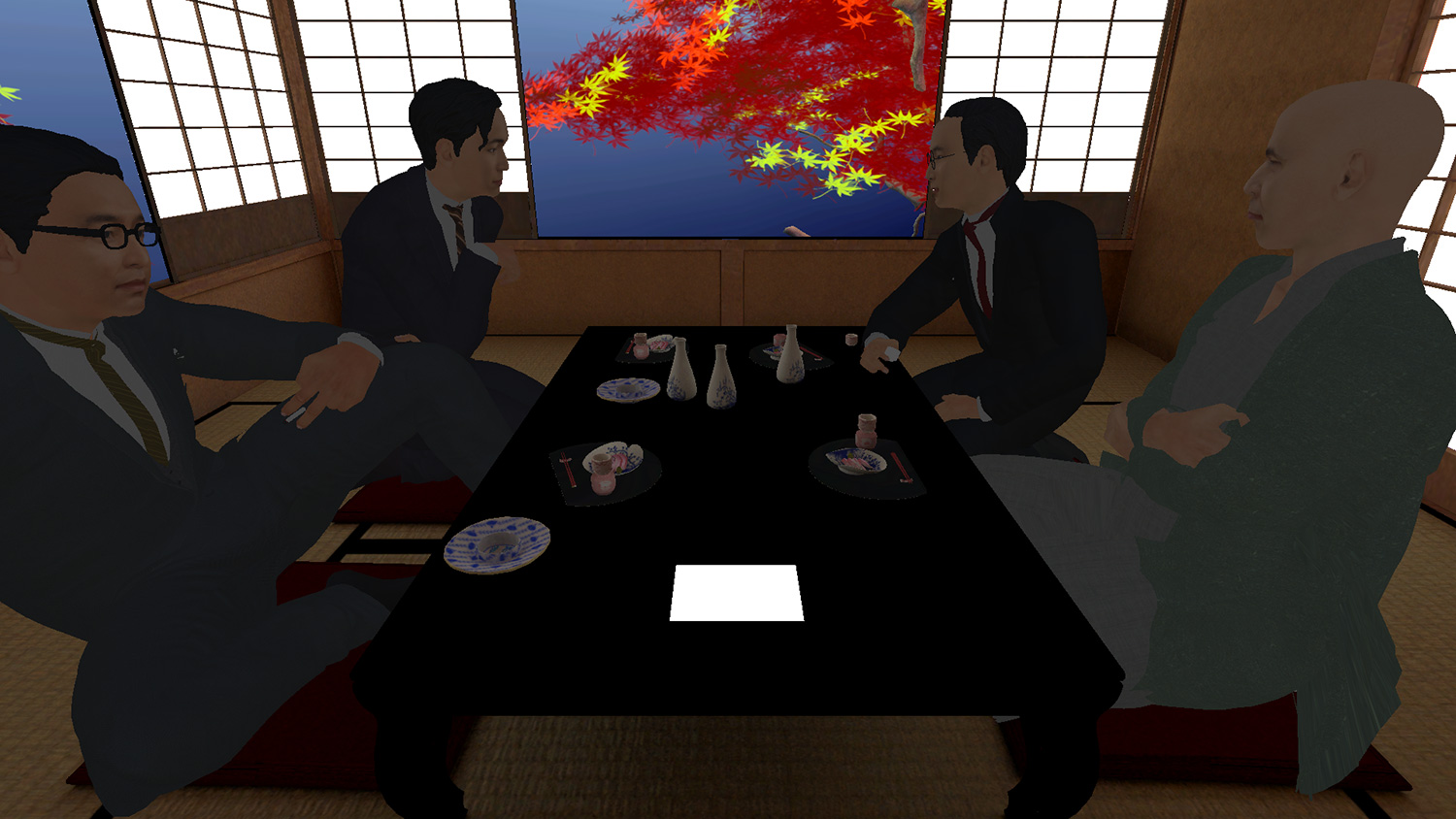

まず、今春にYCAMで発表されたホー・ツーニェンの映像/VR インスタレーション「ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声」(YCAMとのコラボレーション)が京都に登場。太平洋戦争を思想面で支えた「京都学派」の思想家たちの講演やテクストの音読と、多層的な構造の映像スクリーンやVR体験によって、忘却された「声」を現在の身体と時空間に再インストールする。また、サブカルチャーを取り込んだ圧倒的な音響体験によって祝祭的な空間を出現させるのが、チェン・ティエンジュオと荒木優光。中国ミレニアル世代の旗手、ティエンジュオは、宗教儀式とレイブパーティが混淆したようなパフォーマティブ・インスタレーションとライブパフォーマンスを予定。サウンドデザイナーの荒木優光は、比叡山山頂の駐車場を舞台に、音響システムを搭載した「カスタムオーディオカー」による大音量のコンサートを開催する。また、インドネシアを拠点とするボイス・パフォーマー、ルリー・シャバラは、自ら開発した即興的コーラス手法「ラウン・ジャガッ」を用いて、公募の出演者たちとリモートで制作する新作を発表予定。他者の声に共鳴させる、指揮者不在のパフォーマンスによって「声の民主化」を目指すという。

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声》VR 映像の一部

[Courtesy of Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM] ]

ルリー・シャバラ『ラウン・ジャガッ:極彩色に連なる声』[Photo by Wandirana]

コロナ禍における実験的な上演形式として興味深いのが、「Moshimoshi City ~街を歩き、耳で聴く、架空のパフォーマンス・プログラム~」である。マップを手に京都市内のポイントを回り、「アーティストが構想した架空のパフォーマンス作品」を音声で聴くという作品だ。オンライン配信でも市街劇でもない試みは、「声の先に想像を立ち上げる」行為によって、都市の風景をどう変容させるだろうか。参加アーティストは、岡田利規、神里雄大、中間アヤカ、ヒスロム、増田美佳、村川拓也。

「Moshimoshi City ~街を歩き、耳で聴く、架空のパフォーマンス・プログラム~」[© Yuya Tsukahara]

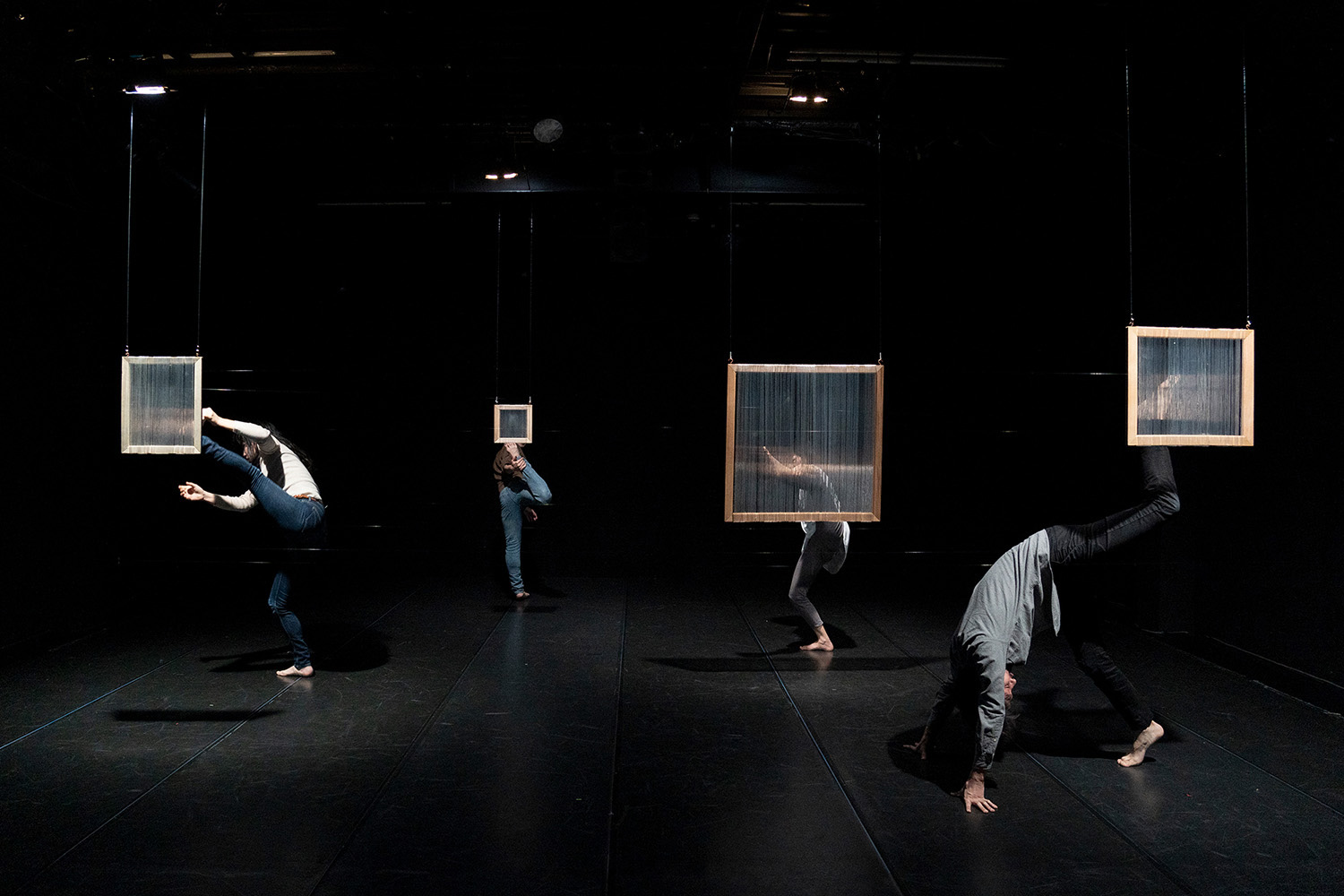

ダンス作品には、関かおりPUNCTUMUN の最新作の再演と、KEX初の公募プロジェクトで選出された松本奈々子、西本健吾/チーム・チープロによる新作がラインナップ。また、実在の風習をヒントに「妊娠のシミュレーション」を演劇化した和田ながら『擬娩』は、メディアアーティスト・やんツーと10代の出演者を新たに迎え、リクリエーションする。フランスの演出家、フィリップ・ケーヌは、作品上映会と、contact Gonzo と協働するKEXバージョンのパフォーマンス作品の2本立てにより、環境問題や現代社会への風刺を投げかける。また、不条理なやり取りを寸劇的に繰り出す鉄割アルバトロスケットが、11年ぶりにKEXに帰ってくる。

したため『擬娩』(2019) 演出:和田ながら 美術:林葵衣[Photo by Yuki Moriya]

フィリップ・ケーヌ Crash Park[© Martin Argyroglo / Vivarium Studio]

上記の上演プログラム「Shows」に加え、リサーチプログラムの「Kansai Studies」と、異分野の専門家を招いたトークやワークショップのプログラム「Super Knowledge for the Future(SKF)」も予定。また、フェスティバルのミーティングポイントとなるロームシアター京都 ローム・スクエアでは、オランダの美術家、オスカー・ピータースによる巨大な木製ローラーコースターが疾走する。

パンデミックの状況下だからこそ、舞台芸術の持つ根源的な力と、リモート制作の活用や実験的な上演形態など新たなフェスティバル像の摸索に期待したい。

キービジュアル:© 小池アイ子

公式サイト:https://kyoto-ex.jp/

関連記事

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声(前編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年09月15日号)

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声(後編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年09月15日号)

したため #7『擬娩』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年01月15日号)

2021/08/31(火)(高嶋慈)

福島あつし『ぼくは独り暮らしの老人の家に弁当を運ぶ』

発行所:青幻舎

発行日:2021/08/31

コロナ下において、弁当やテイクアウトの配達員の姿は見慣れた日常の一部となった。だが、そのなかに混じって、「高齢者専門の弁当配達員」が以前から存在することは、ほとんど意識されることがない。

福島あつしは、2004年から10年間、神奈川県川崎市で、高齢者専門の弁当屋の配達員として働き、配達先の独り暮らしの老人たちと徐々に関係性を築きながら、老人たちとその居住空間を撮影し続けた。2019年には、KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭の同時開催イベント「KG+SELECT 2019」にて、個展「弁当 is Ready.」がグランプリに選ばれ、翌年には同写真祭の公式プログラムに参加。そして、『ぼくは独り暮らしの老人の家に弁当を運ぶ』と改題し、福島の文章も併録した写真集が今夏、出版された。

福島の写真作品は、まず、「超高齢化社会」「独居老人」「ケア」「孤独死」といった社会問題のルポとして捉えられる。写真集は「開いたドアの奥に見える、散らかった台所」を写した一枚から始まり、福島の配達員としての視線を追体験するように、老人たちの居住空間に侵入していく。食器や空の容器が積みあがったシンク。ゴミの詰まったビニール袋でいっぱいの押し入れや床。敷きっぱなしの布団。床に溜まった新聞紙や空の弁当容器。やがて、ベッドに横たわり、丸めた背中で独り弁当を食べる老人たちが登場するが、開いた扉の隙間越しや、斜め後ろからのアングル、顔の遮蔽や断片化された身体は窃視的な視線を否応なく感じさせる。そこには、福島自身が葛藤を記すように、被写体にレンズを向ける/それを見ることの罪悪感、写真と眼差しの倫理性や暴力性が写し込まれており、社会的ドキュメンタリーの「正義感」が蓋をしようとするものが噴き出してくる。

一方、ページの展開=福島が老人たちと共有した時間の厚みに伴って、「カメラを向ける=イメージの奪取」という不均衡な関係性から、「カメラを介したコミュニケーションの発生」という別の側面が見えてくる。それは同時に、「孤独でかわいそうな独居老人」というステレオタイプを裏切っていく。手芸や絵を描くなどの趣味を見せる人、モノクロの記念写真を見せてくれる人。「こちらにコンパクトカメラを向ける高齢女性」のカットはきわめてメタ的な一枚である。福島、そして私たち自身もまた見つめ返されているのだ。

また、コロナ下の状況で福島の写真を見ることで、改めて見えてくる対照性がある。コロナ下の街を駆けるUber Eatsなどの配達員は、依頼主にとって、「おうち」内への安全な隔離、すなわち社会から遮断された状態の象徴だ。一方、独り暮らしの老人に弁当を届ける配達員は「安否確認も仕事のうち」であり、むしろ、外部の社会と彼らをつなぎ留める、細く、ごくわずかな紐帯なのである。

見方を変えれば、福島の写真作品は、「部屋と住人」の写真のバリエーションのひとつと捉えられる。例えば、都築響一の『着倒れ方丈記』は、アイデンティティとしての特定のブランドの衣服で埋め尽くされた部屋をその住人とともに写し、『IDOL STYLE』ではアイドルとそのオタクを(グッズなどやはり大量のモノで溢れる)自室の中で撮影する。共通するのは、窃視的な欲望の喚起とともに、ファッションであれ、サブカルや推しであれ、「住人の生と個性が高濃度に凝縮された繭のような空間」としての私室である。また、横溝静の「ストレンジャー」では、文字通り「フレーム」かつ「境界」としての「窓」を挟んで、写真家/私たちは、部屋の中に佇む見知らぬ住人と対峙する。

ほとんど部屋から出ない(出られない)老人たちにとって、「部屋」は生の領域のほぼすべてである。その確固たる中心にあるのが、命をつなぐ行為としての「食べること」にほかならないことを、穏やかに、無心で、よだれかけ代わりの新聞紙にくるまって懸命に弁当を食べる老人たちの姿は示している。「入れ歯」を掴む手は、生へと手を伸ばし続ける意志のように見える。

なお、写真集の出版に合わせ、同名の個展が東京の IG Photo Galleryにて、9月25日まで開催されている。

関連記事

KG+SELECT 2019 福島あつし「弁当 is Ready.」|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年04月15日号)

2021/08/31(火)(高嶋慈)

オル太『生者のくに』

会期:2021/08/08~2021/08/09

神戸アートビレッジセンター[兵庫県]

アーティスト・コレクティブ、オル太が茨城県日立市での(リモートによる)リサーチを基に発表した作品。第一部のオンラインゲームと第二部の舞台公演で構成される。オンラインゲームでは、プレイヤーは「坑夫」「農婦」「政治家」「芸者歌手」「牛」などのキャラクターを選択し、日立市の地形を3DCGで再現したフィールドを探索しながら、日立鉱山の歴史、過酷な労働、鉱山内の風習、公害、版画など文化を通した社会運動について学んでいく構成だ。クライマックスの祭りでは、無形民俗文化財「日立風流物」の山車や人形が登場し、プレイヤーの掛け声に合わせて動き、壮観だ。

一方、第二部では、坑道を模した木組みのインスタレーションを舞台に、断片的な語りの蓄積によって、日本の近代を支えた炭鉱労働と、オリンピック/コロナ自粛の現状が、過去と現在を行き来しながら重ね合わせられていく。「過去の声」を今に響かせる記憶継承装置として重要な役割を果たすのが、民話の語りや炭坑節だ。労働の搾取、「祭り」と自粛、社会構造の閉塞感を「現代の民話」としてどう語り直せるか。そしてその先に、炭鉱が象徴する近代化の宿痾の根源とどう接続できるかが賭けられている。

[撮影:飯川雄大 2021年]

狭い坑道には、四つん這いの窮屈な体勢のまま、身じろぎしない坑夫や河童が身を潜めている。カン、カンというタガネを打つ音が響き、「七つ八つからカンテラ下げて~」という節回しが聴こえてくる。山の神は縮れ毛がコンプレックスのため、鉱山内で髪をとかすと逆鱗に触れるという民話が語られる。「異界」への案内役として河童や天狗の妖怪についても語られるが、わかりやすいキャラ化の浸透の反面、「海も山もない」というラストの台詞のように、山を切り開き、汚染水を垂れ流した結果、彼らはもはやどこにも存在しない。

地下深くに眠る鉱物資源を、現代の都市空間へと反転させたのが、私たちの身の回りにあふれる「都市鉱山」だ。車、家電、スマホ、PC、ゲーム機……。大量廃棄されたそれらの山は、分解して希少資源の採掘を待つ鉱山であり、私たちの日常は労働の搾取の構造で成り立っている。鉱毒に侵された畑のため、農夫から鉱山労働者という別世界に転職したことを語る男。一方、現代では、エネルギー会社へのオンライン面接にのぞむ若い女性が、祖父がかつて炭鉱労働者だったことを自己アピールとして語り、男女の給与格差についてさりげなく質問する。SDGsに含まれるジェンダー平等の目標と、遠い道のりが、月経中の女性の入山禁止の慣習、就職の面接、家庭内DVのシーンを点々と連ねて示される。

[撮影:飯川雄大 2021年]

オンラインゲームのクライマックスを盛り上げる「祭り」とは対照的に、「現代の祭り」の矛盾を見せつけて鋭い亀裂を入れるのが、オリンピック開会式の花火が華やかに打ち上げられる新国立競技場と、その周辺の反対デモを(中継風に)映し出す映像の挿入だ。そして、山本作兵衛の炭鉱画とともに、「生者のくに」が地下の世界を指すことが終盤で語られる。「坑内で死体が上がっても、魂は地下を彷徨う」。死者ではなく、まだ生きている者たちの声が、炭坑節となって響く。それは、かつては労働歌としてコミュニティ形成の手段であったが、現代では、クラブ風にアレンジされた炭坑節にノって踊りまくる出演者たちが示すように、過酷な現実をいっとき忘却するための一過的な熱狂にすぎない。

[撮影:飯川雄大 2021年]

終わりのない労働と搾取、祭りの(醒めた)熱狂と歴史の反復構造は、オル太の過去作『超衆芸術 スタンドプレー』(2020)においても通奏するテーマだった。そこでは、新国立競技場を模した楕円形の陸上トラックが設置され、出演者たちはそのレールの上でトレーニングマシンを押してグルグルと周回させる肉体労働に従事し続ける。終わりのない単純労働によって「レール」からの逸脱の不可能性と国家イベントの反復性をひたすら可視化した『超衆芸術 スタンドプレー』。奇しくもオリンピック閉会式の日に初日を迎えた本作では、対照的に「狭い坑道で四つん這いの姿勢を強いられ、何かの圧力に耐えている身体」の異常性が際立っていた。

公式サイト:https://seijanokuni.net/

2021/08/08(日)(高嶋慈)

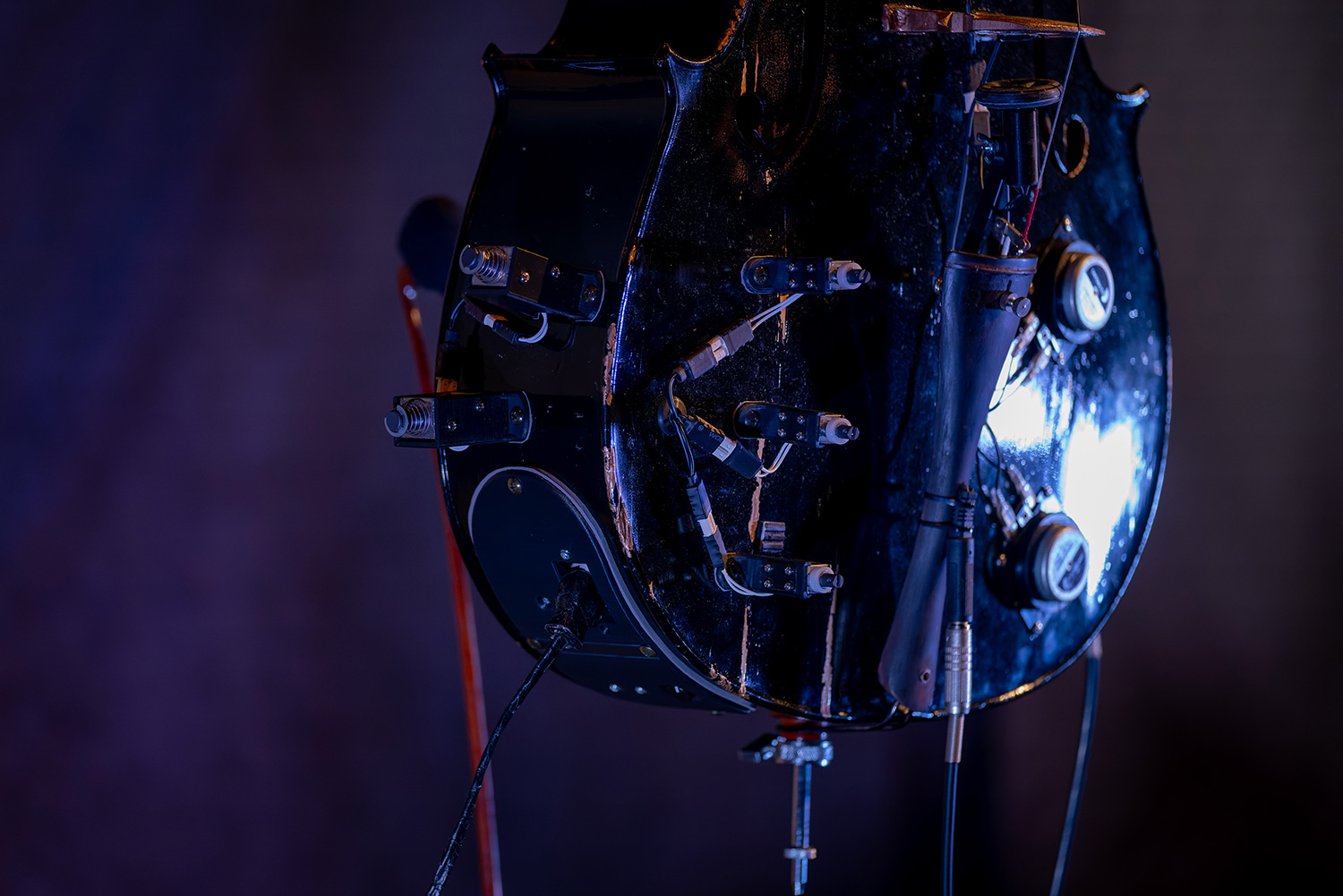

中川裕貴「Autoplay and Autopsy」

会期:2021/07/05~2021/07/10

UrBANGUILD[京都府]

ミュージシャンの中川裕貴による、自動演奏チェロを中心とした展覧会とパフォーマンス。会場のライブハウスに入ると、正面ステージの上に、自動演奏のためのさまざまなパーツを取り付けられたチェロが吊られ、黒々とした躯体が存在感を放っている。これは「中川がかつて使用していた、壊れたチェロ」に、アーティストの白石晃一が自動演奏のプログラミングを開発・実装したものだ。ボディに取り付けられたパーツの駆動によって30分の楽曲が「演奏」されるとともに、並置されたスピーカーからフィールドレコーディングの音が再生され、サウンドインスタレーションとして展示された。また会期中、日替わりでゲストとのライブパフォーマンスも行なわれた。

自動演奏チェロに近づくと、黒い表面に引っ掻き傷のように残る傷痕をなぞるように、複数のパーツが取り付けられている。ボディ正面と側面に取り付けられたノッカーが叩く、小刻みな打撃音の連打。1本だけ残された弦やボディの傷をこするモーターが発する、「カシャッ、カサッ」というかすかな音の規則性。ドラムのキックペダルに取り付けられた弓がチェロの背面に打撃を加え、突如、静寂を打ち破る。これらは、「弓で弦を擦る」というオーソドックスな奏法に加え、ボディを指で叩く、引っ掻くといった中川が実際に行なう多彩な奏法を模倣・再現するものだ。また、接触面を振動させて音を発生させる「エキサイター」という装置を取り付け、チェロのボディをスピーカーのように振動させることで、事前に録音した(別の)チェロの演奏音などが再生される。

[写真:井上嘉和]

[写真:井上嘉和]

中川はこの自動演奏チェロを、2020年にロームシアター京都で上演した『アウト、セーフ、フレーム』でパフォーマンスの一部として初めて使用した。2021年3月には、大阪のギャラリーで開催した現代美術家の今井祝雄との2人展にて、独立したかたちで「展示/演奏」し、クールな造形美や機構としての面白さを提示した。それは、今井自身の心臓の鼓動音がスピーカーの上に張られた白い布と「IMAI」と書かれた紙片を微振動させるサウンド・オブジェ《踊る心》(1973)との、無人のセッションの趣きを呈していた。また、「心臓の鼓動」との共鳴は、「壊れたチェロ」に再び生命を吹き込もうとする身振りを文字通り指し示すものでもあった。

一方、今回の展示では、ホワイトキューブではなくライブハウスのステージに設置され、照明家による照明プランが加わったことで、演劇的な体験をもたらした。例えば、エキサイターの振動が発する雨音のような「ザーッ」というノイズに合わせて、バックステージに通じる奥のドアの隙間から光が激しく明滅し、室内で音のない雷を聴くような体験がもたらされる。また、暗闇から次第にほの明るく変化する光のなかで、トントンと打ち付けるノッカーの音が響くとき、夜明けとともに音と光を取り戻した世界の情景が広がる。

[写真:井上嘉和]

「もの(楽器)」から演奏者の身体が切り離されても、「音楽」はどのように生成されうるのか、という問い。「スピーカーから再生される録音(データの再生)」ではなく、「演奏者が不在のまま、もの(楽器)が現実に発する音」であることは、フィールドレコーディングを再生するスピーカーとの並置によって強調される。ここで、自動演奏チェロのプログラミングを担当した白石晃一が、「國府理「水中エンジン」再制作プロジェクト」において、國府亡き後、「軽トラックのエンジンを水中で稼働させる」再制作の作業を担っていたことに着目したい。東日本大震災の原発事故に着想を得た國府の《水中エンジン》(2012)が、「エンジンの排熱を水槽内でゆらめく水の対流として可視化する」企図とともに、テクノロジーの脆弱性への批判を内在化させていることは、「浸水や漏電などのトラブルのたびに会場でエンジンのメンテナンスを行なう」國府のふるまいもまた、「作品」の不可欠な構成要素とみなす解釈をもたらす。ただし、《水中エンジン》の場合、「完全安定稼働」の実現は「テクノロジー批判」という作品のコアを裏切り、根源的な批評性を去勢してしまうというアポリアがあるわけだが、一方でそれは、「《水中エンジン》という作品の本質は何か」という問いを逆照射する。「作者(演奏者)が不在の状況で、どのようにふるまいをトレースしえるのか」「あるいはその『失敗』のなかに、新たな可能性が潜在しているのか」という自動演奏チェロの試みもまた、「演奏・身体性と音楽」について反省的に捉え直す契機として、今後も展示/パフォーマンスのたびにその都度異なる相貌を現わしながら、問いを投げかけていくだろう。

公式サイト:https://www.yukinakagawa.info/

関連レビュー

中川裕貴『アウト、セーフ、フレーム』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年09月15日号)

國府理「水中エンジン」再制作プロジェクト──「キュラトリアルな実践としての再制作」が発する問い|高嶋慈:artscapeフォーカス(2017年10月15日号)

2021/07/10(土)(高嶋慈)

石田智哉『へんしんっ!』

会期:2021/06/27~2021/07/16

第七藝術劇場[大阪府]

自身も電動車椅子で生活する映画監督による、「しょうがい者の表現活動を追ったドキュメンタリー」。だが、そうしたわかりやすい枠組みへの固定化をすり抜けるように、本作は「変身」を遂げ続ける。それは、「映画」の主題と監督自身の身体の変容、双方のレベルで遂行される。そこに本作の掛け金と際立った秀逸さがある。

本作は石田智哉の初監督作品。立教大学現代心理学部映像身体学科の卒業制作として撮影され、第42回ぴあフィルムフェスティバル「PFFアワード2020」グランプリを受賞した(なお、本稿では、本作上映中の字幕や広報文での表記を踏まえ、「しょうがい」とひらがなで表記する)。

映画はまず、「しょうがいと表現」にさまざまな立場で関わる表現者に対して、石田がインタビューする「対話のドキュメンタリー」として始まる。手話による絵本の読み聞かせなどパフォーマーとして活動し、聾(ろう)の映画監督が「聾者にとっての音楽」をテーマに撮った『LISTEN リッスン』にも出演した佐沢(野﨑)静枝。バリアフリー演劇の俳優や点字朗読者として活動する美月めぐみ。しょうがい者や高齢者との協働や、震災の被災者との対話に基づくダンス作品を制作する振付家・ダンサーの砂連尾理。砂連尾は「しょうがい者=コンテクストの違う身体」と捉え、美月は「自分がパフォーマンスする側に回ることで、視覚しょうがい者の楽しめるコンテンツを増やしたい」と語る。

[© 2020 Tomoya Ishida]

対話内容は「コンテクストの異なる相手との対話」へと舵を切る。「視覚しょうがい者には手話が見えないため、コミュニケーションを取るのが難しい。通訳者がいて初めてバリアが消える」と語る佐沢。「『見えないから』と気を遣われるとしんどい。むしろ色について説明してほしいし、聴覚しょうがい者にはどんな困難があるのか知りたい」と話す美月。

ここで、「コンテクストの異なる相手との対話や協働」は、映画の制作自体に対する問い直しへと波及する。「監督の立場だが、一方的に指示する暴君にはなりたくない」と語る石田。録音と撮影を担う裏方スタッフがカメラの前に姿を現わし、映画の制作体制や方向性についての議論に加わる。「ジャッジはあるけど、合議する」という基本方針を確認する石田。

中盤では、大学の保健室にて、マットの上でストレッチの処置を受ける石田が映し出される。それを見た砂連尾は「車椅子を降りた石田くんの動くところを見てみたい」と、カフカの『変身』を着想源とする舞台作品への出演を誘う。石田の指をそっと撫でるように動かす砂連尾。誘われるように反応し、砂連尾の手が指さす方向へ動く石田の手。静謐だがエロティックとさえ言えるような濃密な交歓の瞬間が訪れる。そして舞台本番。即興的な他者との接触が生み出す運動のダイナミズムや、繊細な「手と手のダンス」を紡ぐ石田をカメラは映し出す。

[© 2020 Tomoya Ishida]

「しょうがいと表現」をめぐる対話のドキュメンタリーから、メタ映画的な議論を経て、ダンス映画へ。主題の「変遷」とともに「撮る/撮られる」の境界線が融解し、石田自身もインタビュアーから、監督の特権性への自己批判を経て、身体表現の担い手=被写体へと変容していく。それは、「異なるコンテクストの相手と向き合うことは、自分自身の考え方や身体に変容をもたらす」ことをまさに体現する。

ただし、本作が最終的に単なるダンス映画の枠に収まらないことは、終盤で明らかになる。インタビュー相手が全員集合し、通訳者も交え、「バリア」を壊すための通訳者の重要性や課題についてディスカッションするうち、重ね合わせた掌を起点に波のような運動が始まり、その「輪」に石田自身も加わっていく。触れあう接触面を起点に波動を手渡し、受け取り、ともに持続させ、変容させていく。それは、「わたしとあなた」の境界線を揺るがす侵犯的な暴力性を秘めつつ、「他者とともに生きること」の根源を「ダンス」として抽出している。換言すれば、「接触と侵犯」が「暴力」に転じない地点に、「ダンス」が生成される時間が存在する。電動車椅子をぐるぐる回転させ、(「視覚しょうがい者の『眼球』だから触ってはいけない」と語られていた)白杖に触れて空へ向ける砂連尾の確信犯的な「介入」は、そのことを物語っていた。

[© 2020 Tomoya Ishida]

公式サイト:https://henshin-film.jp

関連レビュー

砂連尾理『猿とモルターレ』|高嶋慈:artscapeレビュー(2017年04月15日号)

LISTEN リッスン|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年09月15日号)

砂連尾理(振付・構成)『とつとつダンスpart. 2──愛のレッスン』|木村覚:artscapeレビュー(2015年01月15日号)

砂連尾理/劇団ティクバ+循環プロジェクト『劇団ティクバ+循環プロジェクト』|木村覚:artscapeレビュー(2012年10月01日号)

2021/07/08 (木)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)