artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

笹岡啓子「PARK CITY」

会期:2017/06/06~2017/06/24

笹岡啓子が2001年から撮り続けている《PARK CITY》は、生まれ育った広島を「公園都市」と見なし、平和記念公園とその周辺を撮影した写真作品である。2009年には写真集『PARK CITY』が刊行された。本個展は3つの構成要素から成る。1)『PARK CITY』所収のモノクロ、正方形フォーマットの写真(夜間に公園や市街を撮影した、ほぼ真っ黒な画面)。2)カラー、横長フォーマットの近作(公園や原爆ドーム周辺で人物を撮影。何かを眺める人々の後ろ姿を撮影した写真と、長時間露光によって亡霊のように希薄化した人影を写し込んだ写真から成る)。3)スライドプロジェクション(10年以上にわたる本シリーズを再編したものに加え、自身の幼少期の家族写真、被爆以前/被爆直後の記録写真が混ざり、個人的な記憶と大文字の歴史、作家としての表現とオフィシャルな記録が幾重にも積層したイメージの磁場が出現する)。

本個展は、1)写真集『PARK CITY』所収の写真と、2)近作のカラー写真とのあいだの断絶、もしくは移行を非常に感じさせるものだった。それぞれを仔細に見ていこう。

1)夜間に撮影された平和記念公園や市街地の写真では、ポツンと佇む外灯や遠くの看板の灯りが孤独な星のように闇に浮かぶばかりで、真っ黒な画面にはほとんど何も写らない。その「写らなさ」の端的な提示は、「美しく整備された公園にカメラを向けても、原爆の惨禍という過去は写らない」という諦念である。あるいは、それらの写真では、原爆ドームや平和記念資料館、慰霊碑や祈念像といった「記憶」の代理=表象を担う装置が闇の中に没し、「見えなくなっている」「眼差しの対象として現前しない」ことを考えれば、名づけようのないものを視覚装置や言語化によって管理し、ナショナルな共同体として統合しようとする「可視性の政治」への抵抗として読み取れるだろう。

© Keiko Sasaoka《PARK CITY》

一方、対照的に3)スライドプロジェクションには、露出オーバーで画面がほぼ真っ白に飛んでしまい、昼間の公園内を歩く人々が眩い光の中に溶解していくかのような写真が何枚も登場する。ホワイトアウト寸前のそれらは「原爆の炸裂の瞬間」を想起させ、「炸裂の瞬間を写した写真」という不可視へのファンタスム、不可能がゆえの強い渇望を提示する。

© Keiko Sasaoka《PARK CITY》

「過去」を写そうとする欲望を拒絶する闇の黒さから、「炸裂の瞬間を写した写真」というありえないイメージの捏造へ。『PARK CITY』刊行後の近年の笹岡は、すでに過ぎ去った「過去」を写すことの不可能性から、「原爆の炸裂の瞬間を写した写真は、記録したフィルム自体が閃光や熱線で消滅するため、物理的に存在しない」というもうひとつの不可視性へと移行しているのではないか。

そして、あらゆるイメージを塗り込める「黒」と、あらゆるイメージを消し去っていく「白」との両極のあいだで、すなわち「ヒロシマ」の表象をめぐる2つの不可視性のあいだで浮遊するのが、「亡霊」の群れだ。平和記念資料館の展示室内部を撮影した写真群では、明るい照明に照らされた展示物や解説パネルの前で、観客の姿は暗く沈み、固有の顔貌を失い、黒い影の群れへと変貌する。(ここでは、二次的な記憶媒体である展示パネルこそが亡霊を生み出す、という逆転が起きている)。また、2)原爆ドーム周辺で撮られた近作のカラー写真では、長時間露光撮影により、観光客や通行人の姿は像として固定されず、陽炎のように希薄化した亡霊となって漂う。公園都市広島にカメラを向ければ、「亡霊」が写ってしまう(美しく整備されたここは、「爆心地」近くだったのだ)。

あるいはさらに想像が許されるならば、揮発した蒸気のように漂う人影は、「原爆の炸裂の瞬間に蒸発した人間」のありえないイメージをも想起させる。ここには、観光客で溢れる現在の広島の「日常」風景の中に、(炸裂の瞬間という記録不可能な)「過去」を呼び込もうとする笹岡の強い意志が感じられ、「現在」と「かつてこの場所で起きた過去」が写真の中で同時に生起する。それは、時制が崩壊し融合し破綻した、狂気に近い戦慄的なイメージだ。

© Keiko Sasaoka《PARK CITY》

原爆の惨禍という過去の「写らなさ」の諦念、記憶を代理=表象するシステムへの抵抗、「炸裂の瞬間」というもうひとつの不可視性、(写るはずのない)「亡霊」の徘徊。「広島」とは現実の都市の名である以上に、「写真、表象、記憶」をめぐる幾重もの係争が絡み合う場の名前でもある。では、「過去」の写らなさの端的な提示を超えて、「現在」の中に「過去」を憑依させ、フィクショナルなイメージとして捏造する、ある種の暴力的な簒奪に笹岡の表現を向かわせるものは何か?

ここで、3)のプロジェクションには、笹岡が公園周辺で撮ったスナップショットに加え、さまざまなリソースの写真を入れ子状に写した写真が多いことに注目したい。そこでは、「写真に撮られた広島」の複数性とその時間的厚みが形成される。広島という都市が抱える公園は、幼少期の家族写真が示すように、休日に家族で訪れる個人的な思い出の場所であり、同時に人類史的な災厄の場でもある。被爆前の街並みや建設中のドームの写真と、被爆直後に撮られた写真、復興が進んだ記念式典の記録写真。それらの膨大な写真群は、展示パネルとして、調査中の資料として、すなわち「人々の眼差しを受け止める表面」として写される。そして、現在の公園や記念館の展示室内に設置された写真パネルに視線を注ぐ人々の後ろ姿に、笹岡は、繰り返し、執拗に、痛みのようにカメラを向ける。大きく引き伸ばされ、場合によってはトリミングを施されてパネルに仕立てられた写真は、一部がフレームアウトして分断され、人々の頭や肩に遮られてよく見えない。ここで笹岡のカメラは、展示という近代的制度が記憶の表象をめぐるポリティクスの場であること、しかしそこには部分的な欠損や見えづらさが含まれること、そして元の写真が撮影された時間(被爆直後)/パネルが製作された時間(記憶の管理と制度化=忘却の始まり)/現在、という時間の多層性を鋭く照射する。

1978年生まれという、「1945年8月6日」の直接的な経験からは圧倒的に隔てられた笹岡にとっての「ヒロシマ」の経験とは、「撮られた写真を見るという経験」としてすでに開始されている。従って「そこ」へ到達するには、二重、三重に隔てられた時間の断絶の層を貫通するように、「見えづらさ」の困難を抱え込みながらも見ること、繰り返し眼差しを向けるしかないこと、記憶の制度化のポリティクスも含めて眼差すことを、何度も確かめて肯定するようにシャッターを切るのだ。人々の眼差しの後ろ姿に、自身の代行的反復としての姿を仮託しつつ、冷静な距離を取りながら。

© Keiko Sasaoka《PARK CITY》

2017/06/06(火)(高嶋慈)

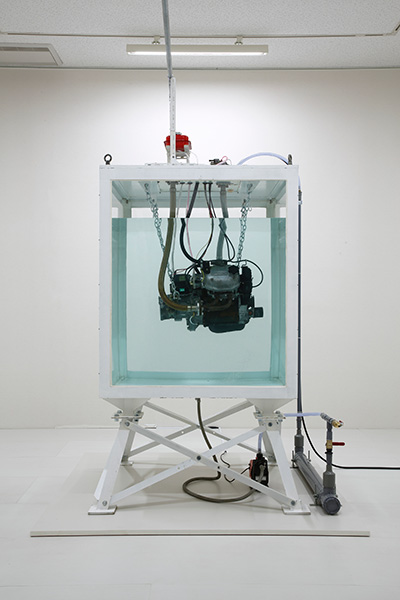

プレビュー:國府理「水中エンジン」redux

アートスペース虹[京都府]

2014年に急逝した國府理の《水中エンジン》(2012)は、國府自身が愛用していた軽トラックのエンジンを剥き出しにして巨大な水槽の中に沈め、稼働させるという作品である。動力源となる心臓=エンジンが発する熱は、水槽内で揺らめく水の対流や無数の泡を発生させるが、エネルギーに転換されることなく、水槽を満たす水によって冷却され、制御される。部品の劣化や浸水など頻発するトラブルの度に一時停止とメンテナンスを施されて稼働し続ける不安定で脆い姿は、発表の前年に起きた原発事故に対する優れたメタファーとして機能する。同時にそれは、「自律した作品の完成形」への疑義をも内包する。

國府の創作上においても、「震災後のアート」という位相においても重要なこの作品は、インディペンデント・キュレーターの遠藤水城が企画する再制作プロジェクトにおいて、國府と関わりの深いアーティストやエンジン専門のエンジニアらの協力を得て、2017年に再制作された。作業現場となった京都造形芸術大学内のULTRA FACTORYでの一般公開の後、小山市立車屋美術館での「裏声で歌へ」展に出品され、オリジナルが発表されたアートスペース虹にて5年ぶりに展示される。会期は前期と後期に分かれて異なる展示形態を取り、会期中の毎週土曜には、企画者の遠藤、再制作に携わった技術者、批評家などによるトークイベントを予定。また、クロージングイベントとして、記録映像の上映会やライブも予定されている。再制作品、記録映像、トークといった多角的な検証を通じて、《水中エンジン》が持つ今日的な意義と批評的射程に向き合う機会となるだろう。

國府理《水中エンジン》2012年/再制作(水中エンジン再制作実行委員会による・オリジナルからの部品を含む)2017年

撮影:木奥惠三

小山市立車屋美術館での展示風景

会期:

前期=2017/07/04~2017/07/16

後期=2017/07/18~2017/07/30

関連記事

プレビュー:國府理 「水中エンジン」再始動!!!|高嶋慈:artscapeレビュー

國府理 展「水中エンジン」、今村源・袴田京太朗・東島毅「Melting Zone」|中井康之:キュレーターズノート

2017/05/31(水)(高嶋慈)

澤田華「ラリーの身振り」

会期:2017/05/30~2017/06/04

KUNST ARZT[京都府]

「写真」「複製」「認知」をめぐるゲームを仕掛ける澤田華の個展。ギャラリーに入ると、古い街灯のモノクロ写真が背丈を超えるサイズに引き伸ばされ、壁のように立ち塞がっている。傍らには、元の写真が掲載された洋書を入れ子状に写した写真があり、元の写真図版を指差す手も写っている。また、その写真図版のキャプションを訳した文章も掲示される。一方、それらの横には、粗い解像度のドットで印刷された不鮮明な画像が展示されている。何か黒っぽいものの上に白っぽいものが乗っかっているように見えるが、何なのかは分からない。奥へ進むと、同じ画像がモニターに映され、「こんな形のものではないか」と推測するいろいろなパターンの輪郭線が次々と表示されていく。別のモニターでは、同じ画像にトリミング、解像度、画像サイズの差異をさまざまに施し、Google画像検索にかけた結果が次々と羅列されていく。「ハンドバッグ」「透明な石鹸の泡」といった理解可能な検索結果もあれば、「Photoshopの底なし」「コピー&ペーストの顔」など意味不明なものもあり、「正解」は分からない。そして最後に、粘土でほぼ実物大に「復元」した物体が提示されている。これは一体何だろう。一巡して戻ると、引き伸ばされた街灯の写真の中に、小さくあの「ナゾの物体」が写っているではないか。つまりこれらは、元の写真図版の中に「発見」した正体不明の物体を突き止めるべく、写真を複写し、引き伸ばし、分析と検証を加え、立体化して復元する試みなのだ。

澤田はこれまで、《Blow-up》シリーズにおいて、印刷物や画像投稿サイトの写真画像を元に、写り込んだ「正体不明の物体」を検証するため、写真を引き伸ばし(Blow-up)、形態を分析し、3次元の物体として再物質化するプロセスを作品化してきた。それは、デジタル画像の修正が当たり前となった現代において、「ノイズ」として排除される要素を救出する身振りともとれる。また、撮影時に企図された写真の「主題」「意味」の中心から外れた周縁部、些末な細部への執拗なこだわりは、バルトの言う「プンクトゥム」を想起させる。さらに、画像の細部を拡大し、執拗に分析して特定しようとする手続きとその「失敗」は、衛星画像や監視カメラの画像解析によって「秘密の軍事施設」「犯罪の証拠」を発見しようとする監視システムへの批評ともとれる。

写真は現実を「複製」する。2次元に置換された複製イメージから、「元の物体」を復元/再物質化する。この二重の「複製」を介した手続きとそれが内包するズレへの注目は、画像イメージが「データ」として流通し、デジタル画像の加工や3Dプリンターによる立体造形といったテクノロジーに親和性を覚える時代的感性と言える。だが澤田作品の要は、何重もの情報の加工過程を実演しつつも、「元の物体」の正体を宙吊りのまま提示する点にある。「写真とテクストと実物」の提示は、コスースの《1つおよび3つの椅子》を想起させるが、ここでは、視覚記号としての写真と言語による定義と(復元された)実物は、(互いにズレを照射しつつも)「椅子」といったひとつの観念へと統合されるのではなく、写真の表面に「プンクトゥム」として付けられた「小さな傷」を押し広げ、分裂させ、写真が証立てる「かつてあった過去」を「ありえたかもしれない無数の可能態」へと増殖させていく。そのとき写真は、被写体の同一性を証立てる絶対的な根拠ではなく、むしろ亡霊のような近似値を際限なく生み出す装置となるのであり、「写されたもの」の認識をめぐる私たちの眼差しの審級こそが疑問に付されている。

澤田華《Gesture of Rally #1705》2017

2017/05/30(火)(高嶋慈)

むらたちひろ internal works / 水面にしみる舟底

会期:2017/05/16~2017/05/28

ギャラリー揺[京都府]

ろうけつ染めや型染を応用した独自の技法を用い、染めた布を水で滲ませることで、揺らぎを伴った流動的なイメージを「絵画作品」として発表してきたむらたちひろ。本個展では、写真を素材に用いた新たな試みが発表された。

身近な風景を撮影し、写真の画像データをインクジェット捺染で布の片面(A面)にプリントする。これを裏返した面(B面)を水で濡らすと、A面にのっている染料が水に浸透し、裏のB面に滲み出てくる。展示されているのはB面のほうだ。水で濡らされた箇所は、そこだけ光が差し込んだかのように、鮮やかな色が息づく。画像データが染料という物質に変わり、水の浸透という物理現象によってイメージが出現する様は、写真の現像プロセスそれ自体の反復を思わせる。また、染料が水に溶けて曖昧に滲んだイメージは、記憶のプロセスともアナロジカルだ。裏側へいったん遠のいたイメージが、水という媒体を経て、鮮やかに浮かび上がる。写真に写った何かがトリガーになり、薄れかけた記憶がふと蘇る。ここで「浸透する水」は、写真を事後的に眼差す「視線」の謂いとなる。だが記憶は完全なかたちで蘇ることはなく、滲みや歪みを伴い、不鮮明な領域や欠落をその背後に抱え持っているだろう。

このように、染色を用いたむらたの作品は、「写真」と「記憶」をめぐる思考の可能性を宿している。今はまだ実験的な段階かもしれないが、撮るモチーフの選択、使用する写真自体の選択(自分で撮った写真/他人の写真の引用/古写真を使うなど)、「滲み」の形態に積極的な意味を持たせるかどうかなどの点をさらに吟味すれば、より発展的な作品へと結実するのではないだろうか。

2017/05/26(金)(高嶋慈)

阿部淳「写真書簡」

会期:2017/05/09~2017/05/31

デジカメとインクジェットプリントが普及する以前、裏面が印画紙になったハガキが販売されていた。自分で写真を焼き付け、切手を貼って投函すれば相手に届く、お手製のポストカードである。阿部淳はこれを使い、1982年7月5日から1984年の3月13日まで、「毎週、月水金に郵送する」というルールを決めて、スタジオシーンという写真事務所に写真を送り続けていた。そしていったん中断した後、1997年5月に再開し、2000年2月まで続けた。本展は、ハガキの郵送という手段で発表されたこれらの「写真書簡」を、アーカイヴァルな展示として紹介するものだ。写真はすべてモノクロで、都市空間、路上でのポートレイト、動物などを陰影のコントラストや緊張感ある構図で切り取ったスナップショットが多い。

ギャラリーでの展示や写真集の刊行、雑誌への掲載といった既存の定住地ではなく、郵便制度を介して「作品」を流通させること。既存の制度とは別の、外部の回路を作品伝達の手段とする姿勢は、メール・アートとそのラディカルな実験性を想起させる。だが、そうした阿部の「写真書簡」を、ギャラリー空間で「展示」することは、アーカイヴァルな検証可能性を開く反面、再び制度内へと回収し、物象化・商品化してしまう危険性をはらむ。そうした問題に対して本展は、1982~84年の前半期と1997~2000年の後半期で異なる2つの展示形態を採ることで、巧妙に回避していた。

まず、前半期の「写真書簡」は、2枚1組でグリッド状に整然と展示されている。これは、元々阿部自身が、送った順に2枚を1セットとして、写真集の左右見開きのように構成を考えていたことに基づく。いわば、「1ページ毎にバラして送られた写真集」「構想されたが存在しない写真集」を、見開きページの連続として「復元」する試みだ。これにより、左右の2枚どうしの主題、諧調、構図のリンクやバランスが「再発見」される(さらにここでは、単体では完結せず、つねに関係性のなかで読まれる存在としての写真が浮上する)。「未完の写真集」の潜在的な構想を「復元」するというこの手続きを支えるのが、ハガキの表面に宛名などとともに記された日付とナンバリングである。この時、時系列のオーダーは本というリニアな構造へそのままパラレルに移行し、リニアな構造を支える秩序として振る舞う。

一方、後半期の「写真書簡」は、「イメージ」単体の/見開きの構成としての完成度を見せるのではなく、無造作に積み上げられたハガキの山の物量感が、物質的な堆積として提示される。表も裏もごっちゃになったその集積の中では、宛名と住所、差出人の記名、日付とナンバリング、さらに切手と消印、「郵便ハガキ」の印字といった「作品以外」の情報がノイズとして露出する。いや、ここでは、作品の「内」と「外」、「表」と「裏」の区別は曖昧に融解し、むしろそうしたノイズ的な情報こそが、これらが「ハガキ」であることを証立て、プリントされた写真イメージを表裏一体のものとして支えている。ここで浮上するのは、例えば旅先から送る絵ハガキや家族写真がプリントされた年賀状のように、送る側も受け取る側も楽しむコミュニケーションツールとしての写真のあり方である。

阿部の「写真書簡」は、写真のコミュニケーションツールとしての性格に着目し、「作品=ハガキ」を流通の海に潔く投げ込む一方で、「写真集」としての美的な構成の潜在性も担保する。それは一見、実験性と保守性が同居し、どちらにも振り切れない折衷的な姿勢ともとれる。しかし、純然たる「作品」であると同時に「コミュニケーションツール」でもあり、「非物質的な画像」でありながらもさまざまな情報が刻印される物質的表面を持ち、そうした相反する性質が幾重にも折り重なった「写真」の複雑さを照射しているのではないか。

左上:© Abe Jun「写真書簡」

展示風景

2017/05/20(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)