artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

showcase #6 “引用の物語 Storytelling”

会期:2017/05/05~2017/05/28

eN arts[京都府]

「引用の物語」をテーマに、金サジと三田健志を紹介する2人展。金サジは、韓国、日本、中国など、複数の地域の神話や民話、民俗信仰を思わせるモチーフを散りばめた、汎東洋的で混淆的なイメージを、西洋の宗教画を思わせる荘厳な図像として結晶化させる。一方、三田の作品は、一見すると美しい壮大な風景写真に見えるが、遠近感が奇妙に歪み、めくれた紙の端が画面の隅に写り込んでいる。これは、画像共有サイトでタグを辿りながら風景画像を入手し、プリントアウトした紙を折り曲げて凸凹を付け、半立体的に構築した「風景」の中に、旅行者や冒険家の画像を挿入して、「旅する風景」として再撮影したものだ。また、画面下端には、その画像に行き着くまでに辿ったタグの羅列が印刷されており、タグを「羅針盤」のようにしてネット上の膨大な画像の海を旅する行為が「旅人」になぞらえて提示されている。本展では、金と三田の両者の作品の共通性として、「引用を介して別の物語を語る」という手法が抽出されている。

金サジの《物語》シリーズについては、過去の本欄でこれまで数回にわたり取り上げてきた。今回の展示では、作品の準備段階として日常的に撮りためているというスナップ写真を合わせて展示する試みに加え、《物語》シリーズの新たな方向性を見ることができた。日々のスナップ写真で金がカメラを向けるのは、老いた身体(の一部)、生まれたばかりのヒナ、猟の獲物の血で赤く染まった川、切り花が漂う川面、供えられたまるごと一頭の豚、月蝕のようにおぼろげに霞む月、妊婦の膨らんだ腹、赤い火で逆光に黒く写った人体など、老いと誕生、死と生、そして儀式や供物といったイメージを強く感じさせる。これらを通して《物語》の作品を見ると、生と死はつながり合っており、その循環を円滑に行なう儀式を司るためにシャーマン的な存在がいる、ということが半ば直感的に了解される。

また、今回の新作では、異形の姿を露出させた大樹の根元に座る、妊娠した女性の頭上に、2匹の蝉が飛んでいる。精霊のような存在の飛来、妊娠、そして青い衣は、「受胎告知」の東洋版を思わせる。「2匹」の精霊が彼女の体内に入って生まれたのが、別の作品で提示された「陰陽のような2対の小さな胚」と「双子の少女」だろう。これまで断片的なイメージとして提示されてきた《物語》シリーズに、時系列的な展開が見え始めた。生と死、男性と女性、人間と獣といった境界が融合し、複数の文化が有機的に混じり合って単一の起源から浮遊した「物語」が完結する日を楽しみに待ちたい。

2017/05/20(土)(高嶋慈)

ライアン・ガンダー ─この翼は飛ぶためのものではない

会期:2017/04/29~2017/07/02

国立国際美術館[大阪府]

ライアン・ガンダーの重要作と新作約60点を紹介する個展。壁にキャプションはなく、ハンドアウトの会場図に記されたナンバリングを頼りに、「作品」を探す「鑑賞行為」は、畢竟、「作品」と「作品でないもの」の境界、美術館という制度的空間、「見ること」をめぐる思考へと向かうことになる。ただし、「美術」という制度へのメタな言及を「作品」として成立させるガンダーの手つきは、ユーモアやウィットに富み、思わずクスリとさせられてしまうものだ。

例えば、仮設壁の下の隅に、偶然足をぶつけて開けてしまったような「穴」には、丸めた紙くずが無造作に突っ込んである。チラシのメインビジュアルは、壁に取り付けられた眉毛と目玉がキョロキョロと動き、色んな表情をしてみせる愛らしい作品だが、通常は観客に「見つめられる」存在が「見つめ返す」という反転をはらむ。せわしなく動く眉毛と目玉は、私たち観客自身の「眼の運動」、つまり視覚的な刺激を求める欲望を模倣するかのようだ。また、何もない展示室の床や壁に、おびただしい黒い矢が突き刺さった作品もある。矢は均等に散らばるのではなく、床や壁のある箇所に向かって緩やかに密集している。展示空間に物理的な作品を置くのではなく、それを「見る」観客の視線を「矢」に置き換えて可視化したと考えられる。一方、《アンパーサンド》では、壁の一部がフレームよろしく正方形に切り取られ、台に乗ったさまざまな物品がベルトコンベアーで運ばれ、目の前を通過していく。それらは電化製品や衣服、日用雑貨が多いが、落書きされたマネキンの一部など、不可解なオブジェも混じる。陳列される物品の一つひとつには、「解説文」を付した冊子が用意される。明らかに「美術館」の擬態であるが、ここでは、観客が自分の足で歩く代わりに、「作品」の方が向こうからやってきてくれる。私たちは、用意されたソファに身を沈め、TVを眺めるようにそれらを消費すればよいのだ。

このように、「美術」という制度への自己言及性とゲーム性がガンダー作品の特質だが、この点で興味深いのは、ガンダー自身が手がけたコレクション展「ライアン・ガンダーによる所蔵作品展──かつてない素晴らしい物語」である。時代、メディアや技法、テーマが異なる作品どうしが、形態的類似性や記号的な連関性に基づき、「ペア」として半ば強引に並置され、接続されている。例えば、「円」というキーワードで、吉原治良の絵画とイサム・ノグチの彫刻。「夫婦(カップル)」というキーワードで、バゼリッツの逆さまの肖像画とシーガルの石膏像。「星空」というキーワードで、キーファーの巨大な絵画と星座のイメージを小さな箱にコラージュしたコーネルのオブジェ。「椅子」というキーワードで、倉俣史朗とミロスワフ・バウカ。「後ろ向きの裸婦」というキーワードで、パスキンとリキテンスタイン……。ここで行なわれているのは、作品が属す文脈からの切断と再接続であり、その交換可能性と組み合わせの恣意性は、美術史という「物語」とそれを制度的に支える美術館というシステムを、ゲーム的な遊戯性の中へと散逸させてしまう。

ただし、ここで留意したいのは、ガンダーが自作を(しかも特権的に2作品も)配置している点である。そして2作品とも、見た目の類似性ではなく、「コンテクスト」への位置づけへと回帰する欲望が透けて見えることだ。自作の一つは泉太郎の作品とペアで設置され、ユーモアや軽やかさといった「同時代的感性」を匂わせる(ガンダーも泉も1976年生まれ)。もう1作は、ローゼンクイストのポップアート絵画と並置され、深読みを誘う。このようにガンダーの手つきは両義的だ。一方では、美術史という「物語」や美術館というシステムをゲームの遊戯性の中へ解体しつつ、「物語」の構成要素として自作を登録し、コンテクストへの回帰を密かに欲望するからだ。その意味でこれは、「コレクション展」というフォーマットを利用した、もうひとつの「作品」と言えるだろう。

2017/04/30(日)(高嶋慈)

プレビュー:したため#5『ディクテ』

会期:2017/06/22~2017/06/25

アトリエ劇研[京都府]

京都を拠点に、近年着実に力をつけてきている「したため」は、演出家の和田ながらが主宰する演劇ユニット。初期作品では、台本を用いず、出演者との会話を積み重ね、その人の記憶や経験から言葉を引き出し、「演劇」としての時空間を構築していく方法論が試みられていた。近年は、自由律俳句や小説など、戯曲でない(演劇の舞台のために書かれたのではない)テクストを台本として用いる手法へとシフトしている。特に、昨年発表された『文字移植』は、ドイツを拠点に、日本語とドイツ語の両方で執筆する作家である多和田葉子の同名小説を、「演劇」として俳優の発話する身体に「移植」する試みであった。「翻訳」の(不)可能性、言語の物質性、異言語や異文化の越境に伴う身体的な違和感を主題としたこの小説では、原文のドイツ語の語順のまま、単語が読点で区切って並べられ、日本語の文法構造が破綻したパートと、読点が一切ない日本語で書かれたパートが交互に登場する。そうした構造的な仕掛けに加え、ポストコロニアルと男性中心主義への批評が何重ものメタファーによって仕掛けられ、多層的な解釈をはらむ小説だ。したためは、美術作家の林葵衣による舞台美術の力も借りつつ、俳優の身体表現と声によって、テクストの密度を音響的・立体的に立ち上がらせることに成功していた(詳細は、以下のレビューをご覧いただきたい)。

今回の新作公演でしたためが挑むのは、テレサ・ハッキョン・チャによる実験的なテクスト『ディクテ』。朝鮮戦争と軍政を逃れて渡米したチャは、コリアン・ディアスポラとして二重化された生と言語を生きる自らの苦痛に、日本の植民地支配により母語を剥奪された母の世代の記憶を重ね合わせ、英語とフランス語に漢字やハングルが混じる多言語の使用と、フランス語の書き取り練習、カトリックの教義問答、映画の台本など、様々な文体のコラージュからなる極めて多層的なテクスト『ディクテ』を書いた。前作の『文字移植』においても主題化されていた、翻訳、ポストコロニアル、異文化・異言語へ移植される身体、発話的苦痛、ジェンダーといったキーワードが、本公演『ディクテ』ではどのような深化をとげるのか、非常に興味深い。舞台美術は前作と同じく、林葵衣が担当。さらに、外国から日本に移住した人々に取材する作品を継続的に発表しているBRDGの山口惠子が出演者として参加する。演出家の松田正隆による舞台化や山田うんによるソロダンス作品など、これまで何度も舞台化されてきた『ディクテ』だが、したため版はどのようなものになるのか、見逃せない。

関連レビュー

2017/04/30(日)(高嶋慈)

テレポーティング・ランドスケープ

会期:2017/03/11~2017/05/21

アートギャラリーミヤウチ[広島県]

「テレポーティング・ランドスケープ(瞬間移動する風景)」をテーマに、若手4名を紹介するグループ展。本評では、小田原のどかと小宮太郎の作品を取り上げ、両者の作品の関係性から抽出される問題について述べる。

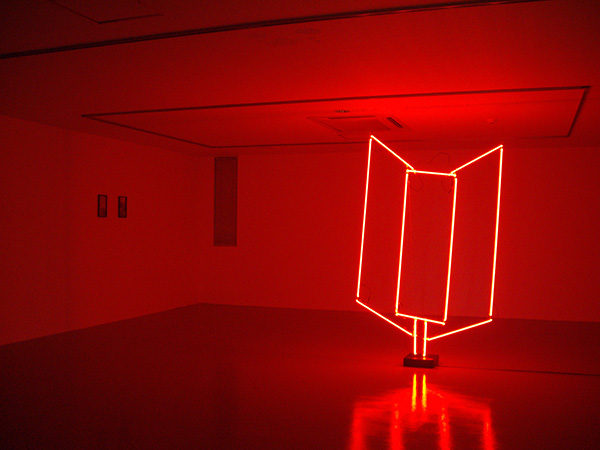

小田原のどかは、2017年4月15日号のレビューでも取り上げた《↓》を出品。赤く光るネオン管でできた巨大な矢羽根の形をしたこの彫刻作品は、長崎市松山町に1946~48年まで存在した、爆心地を指し示す「矢羽根型記念標柱」を、原寸サイズで「再現」したものである。約5mの高さの矢羽根は、建物の2階と3階を貫くように設置され、点滅を繰り返しながら、空間を赤い光で充満させる。本作の不穏さと批評性の要は、「再現」にあたって小田原が加えた2点の改変にある。オリジナルに表記されていた「原子爆弾中心地」という文言の消去と、都市の繁栄と消費(それは電力の安定供給に支えられている)を象徴するネオン管の使用。さらに、モニュメントや建築の一部としてつくられた彫像が、台座すなわち特定の場所との紐帯を失ってノマド化し、ホワイトキューブ内に移行することで「彫刻」としての自律性を保証される、という近代彫刻史を射程に入れるならば、《↓》が指し示すのは、記憶の忘却と同時に将来的な書き込みを待ち受ける空白、設置場所の代替可能性、つまり「爆心地」の潜在的な遍在性である。

小田原のどか《↓》

一方、小宮太郎の《垂直で水平な風景(を撮る)》は、展示会場の一角の「窓」を実寸大で複製した模型をつくり、それを現実の風景の中に置き、模型の窓越しに見える景色を撮影した作品。「フェイクの窓」によって切り取られる「実在する風景」は、ギャラリー空間が瞬間移動したかのような錯覚をもたらす。それは虚実の境を曖昧化させ、「フレーム」という問題を示唆する。

加えて今作では、「撮影場所」の選定がもうひとつのポイントとなる。撮影場所は、京都、小倉、新潟、呉であり、これらの都市は原爆投下の候補地であった。これらの風景が、小田原の《↓》と並置されるとき、「ここ」(広島県内のギャラリー)が「ありえたかもしれない爆心地」へと転送される──そうした物語を読み取ることが可能だ。

だが、小宮作品との併置はむしろ、小田原の《↓》がはらむ「ポスト・フクシマ」の射程を狭めてしまうのではないか。小田原の作品の積極的な意義は、歴史を「ありえたかもしれない複数の過去」へと遡るだけではなく、むしろ時間軸を積極的に撹拌する点にある。「原子爆弾中心地」の文言が消され、ネオン管の光に彩られた空白は、何者かによる消去と忘却であると同時に、未来における書き込みを待ち受ける余白でもある(そしてその書き込みは既に一度は実行されたが、未だ不可視のままである)。《↓》のネオン管の光は、「今ここ」を享楽的に照らすだけでなく、戦後70年という忘却の時間をもたっぷりと含み込んで発光しているのだ。

会場風景 左より:小田原のどか《↓》、小宮太郎《垂直で水平な風景(を撮る)》

ここで露わになったのは、過去への想起、歴史の偶有性、原爆とその表象、戦後日本社会と「ポスト・フクシマ」といった問題に加えて、「キュレーション」の問題でもある。AとBという二項の関係性から立ち上がる文脈を、より深めて提示できるか、あるいは作品が本質的に内包する射程を狭めてしまうかは、キュレーションの技術にかかっている。その点で、同時開催されたオトリス・グループの《The Radiant》(福島第一原発事故の報道、インタビュー、チェルノブイリ原発事故の記録映像などのモンタージュで構成される映像作品)は、外部から枠組みを補強していたと言える。

関連レビュー

小田原のどか個展「STATUMANIA 彫像建立癖」|高嶋慈:artscapeレビュー

2017/04/29(土)(高嶋慈)

新宮晋の宇宙船

会期:2017/03/18~2017/05/07

兵庫県立美術館[兵庫県]

風や水といった自然の力で動く彫刻で知られる新宮晋の個展。新作を中心とした約15点の作品に加え、ドローイングや野外でのプロジェクトの映像も紹介された。

新宮の作品は、「動く彫刻」としてのモビールを大型化させ、複雑な構造計算と厳格な幾何学的形態により、風力や流水の力で生き物のように動き続ける。風車やヨットの帆を思わせる形状に張られた、薄いポリエステルの布が、風を捉えて回転する。風を受けた草原のように、刻々と表情を変える白い布の一面の連なり。シャワーのように降り注ぐ水を受け止め、満たされると重みでひっくり返り、複雑な軌跡を描いて運動し続けるステンレスの杯。二度と同じ動きを繰り返さない、複雑で繊細な揺らぎに満ちた運動は、床や壁に落ちる影や金属が反射する光の美しさもあいまって、いつまで見ていても飽きない魅力にあふれている。

だがそれらが、「美術館」という空間で展示されるとき、魅力的な運動は、空調の操作や調整、扇風機の配置、流水装置の設置といった人工的な補助に支えられてもいる。「エコ」という思考と実践を、(技術的な実用化や産業面での開発ではなく)造形的な美しさにおいて追究する新宮作品だが、作品にとって美術館は「自然」的環境か? という問いをはからずも提起していた。

2017/04/23(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)