artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

キリコ展「mother capture」

会期:2017/02/25~2017/03/25

ギャラリーヤマキファインアート[兵庫県]

会社を辞めてニートになった元夫との関係を綴った《旦那 is ニート》や、売れっ子の舞妓だった祖母の写真を再構成したインスタレーション、その祖母が娘によって介護される光景を「逆転した母娘関係」として介護用監視モニターの画面を切り取った《2回目の愛》。写真家のキリコはこれまで、家族や配偶者といった親密圏の中に身を置き、極めて私的な関係性を見つめながら、女性の生き方や家庭、コミュニケーションのあり方について作品化してきた。

本個展では、自身が不妊治療中であり、母となった友人たちへの複雑な思いが制作の契機になった《mother capture》が映像と写真で発表された。薄く透けるカーテンで仕切られた半個室には、壁に大きく映像がプロジェクションされている。こちらに背を向け、自宅の一室で、光の差す窓辺に向かって座る女性たち。一見、静止画のように動かない彼女たちは、授乳中であることが分かる。ふと髪をかき上げる仕草、わずかに動く赤ん坊の小さな足、風に揺れる窓辺のカーテン。授乳中の女性を背面から捉える固定カメラの記録映像が(無音で)淡々と流れていく。また、この動画から静止画として切り出した写真作品9点が、9人の女性のポートレイトとして展示された。

「授乳」という、母と子の最も親密な身体的コミュニケーションが、撮影者不在の固定カメラによって機械的に切り取られ、しかも背面から撮影されることで、表情や眼差しなど親密さの核心部分が隠されていること。「母子間の愛情に満ちたコミュニケーション」を定点観測的な固定カメラに委ね、「自分自身がその濃密な空間に入れず疎外されていること」を露呈させる手法は、前作の《2回目の愛》とも共通する。(《2回目の愛》では、食事や排泄の介護をする娘を「おかあさん」と呼んで依存するようになった祖母の姿が、介護用モニターの画面を再撮影することによって、ある種の「距離」の介在として表出されていた)。

《mother capture》も同様の手法を採りつつ、「女性像の表象」をめぐるより戦略的な転倒が仕掛けられている。「母子像」は、イコンとして聖化された「聖母子像」を常に内在化させながら、西洋美術における定番モチーフとして生産・消費されてきた(授乳中のマリア像も多数描かれている)。また、「窓辺に佇むポートレイト」も女性の肖像の定番である。キリコは、「母子像」「窓辺の女性像」という女性表象をあえて戦略的に用いつつ、後ろ姿として反転させることで、見る者の眼差しが期待する「最も親密な空間やコミュニケーション」を隠してしまう。クリシェを反転させて「裏側」から撮る、すなわち同性としての視線から眼差すことで逆説的に浮かび上がるのは、孤独さの印象、「背中を見つめる」視線の憧れやそこに辿り着けない焦燥感、手の届かない疎外感だ。またそれは、「母性愛」を「自然」なものとして肯定的に投影する態度を取り払った地点から、再び眼差すことは可能か、という問いをも提起している。

加えて、背景の空間がみな、「プライベートな室内風景(自宅の一室)」で撮影されていることにも留意すべきだろう。「女性の社会進出」がうたわれる一方で、授乳スペースの整備など、社会的なサポートはまだまだ十分とは言い難い。《mother capture》の沈黙の後ろ姿たちは、「なぜ彼女たちがこの限定された場所で撮影されねばならなかったのか」というもうひとつの問いをも喚起している。

2017/02/25(土)(高嶋慈)

とりのゆめ / bird’s eye

会期:2017/02/18~2017/03/05

神戸アートビレッジセンター[兵庫県]

「地域アート」と、資料のリサーチに基づく「アーカイヴァル・アート」、隆盛する両者を批評的に検証する好企画。会場の神戸アートビレッジセンターが位置する「新開地」という土地をめぐり、架空の神話の提示とそれを裏付ける各種資料の「捏造」の中に、実際の地形の考察や史実を織り交ぜ、虚実入り乱れる「ミュージアム」を擬態した空間をつくり上げた。出品作家は、解体された建築の廃材をウクレレ化する作品で知られる伊達伸明と、建築家の木村慎弥。また、木村が参加する建築リサーチ組織RAD - Research for Architectural Domainを立ち上げた建築家・リサーチャーの榊原充大がリサーチ&ドキュメンテーション担当として参加している。

本展は、「新開地」という土地の誕生を物語る架空の「神話」をベースに、絵本風のストーリーが展開される順路と、戦前の尋常小学校(風)の教科書のテクストに沿って展開する順路の2つに分岐し、最後のオチで両者が再び合流する、という空間構成も工夫が凝らされている。対象年齢(?)によって微妙に異なる語り口や解釈も、物語の受容の多面性を示す。神話のあらすじは、「カチン石」という石を山に運ぶ命を天の神から受けた「カブーク」という巨鳥が、山の神と海の神の争いを引き起こし、陸地はめちゃめちゃに荒らされるが、流された土砂の堆積が形づくった三角形の土地を「bird’s eye=俯瞰」で見ると、青い海=青空を背景にそびえる山の形になり、その天辺に置かれた「カチン石」が5つに砕けて「シンカイチ」になった、というものだ。この、地域に伝わる「神話」を裏付ける資料として、古文書、絵図、土偶といった物体の展示に加えて、「地域各所で信仰される巨石」の記録写真やレプリカ、「巨鳥の足跡が見つかった」と報じる新聞記事、教科書、年表など、真実性を保証する制度化されたフォーマットが総動員されて「偽造」されている。一方で、神戸の水害についての年表や新聞記事の複写パネルも配置され、単なる制度批判に堕すことなく、フィクションを経由して多発する水害の歴史や地形の特徴についても学べるようになっている。また、落語のオチのようなラストは、視点の転換による再発見や、物事の多面的な見方についても示唆的だ。

こうした「偽の資料のアーカイヴ」という手法は、例えば、「架空の画家が描いた絵画の展覧会」というフォーマットを採るイリヤ・カバコフの作品や、レバノン内戦に関するドキュメントを偽造したアトラス・グループの作品を想起させる。本展もまた、歴史そのもののフィクショナルな性格や、「アーカイヴァル・アート」が依拠する資料の真正さ、それを保証する制度への疑義を呈し、危ういもののうえに成立していることをメタな視点で問い直しつつ、想像力でもってどう地域へ還元できるか?という問いに応えていた。

2017/02/25(土)(高嶋慈)

大西康明「空間の縁」

会期:2017/01/14~2017/02/28

ARTCOURT Gallery[大阪府]

天井から垂れた黒い接着剤の無数の糸に支えられ、薄く半透明のポリエチレンシートが、山の稜線のような起伏を帯びて宙に浮かんでいる。「山」の体積が反転してぽっかりと空白になった空間を、観客は内側と裏側から体験する。大西康明はこれまで、ポリエチレンシートと垂れた接着剤の糸という軽やかで繊細な素材を用いて、近代彫刻が硬い外皮とボリュームの内部に隠蔽してきた「充満した空虚」を可視化し、重力や粘性といった物理法則に従うマテリアルの可塑性によってそのマッチョさの脱臼をはかってきた。

本展で発表された《空間の縁》は、柱状のバルーンに少しずつ空気が送り込まれて膨らみ、体積を獲得したのち、再び空気を抜かれてしぼんでいく作品。膨張と収縮を繰り返す、薄い被膜でできた存在は、ゆっくりと呼吸する生き物のようだ。また、《体積の内側》は、アクリルボックスの天辺から、接着剤を垂らした糸でできた鍾乳洞か氷柱のような形状がいくつも垂れ下がる作品。ボックスの中をのぞき込むと、底は鏡面になっており、虚像の世界の「山脈」がこちらへ向かって突き出してくるような錯覚を味わう。内部ががらんどうの空虚が虚像の世界に映り込むとき、虚×虚が実在感へと転じる。その鮮やかな反転が今後の新たな展開を感じさせた。

2017/02/15(水)(高嶋慈)

山下残『悪霊への道』

会期:2017/02/03~2017/02/05

アトリエ劇研[京都府]

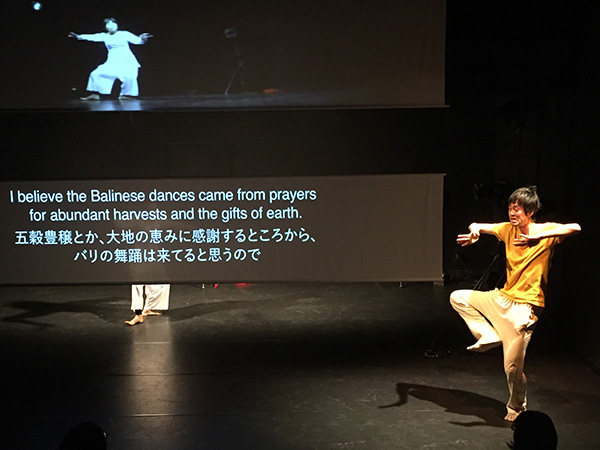

コンテンポラリー・ダンサー、振付家の山下残と、バリ島の伝統舞踊という異色の組み合わせ。バリ島で伝統舞踊のリサーチを始めた山下は、観光客として歓待を受けるより、コンテンポラリー・ダンサー=「伝統を侵しにきた現代の悪霊」であることを選択し、良い霊も悪い霊も等しく祀ることで世界のバランスを保つというバリの世界観の中に自身の居場所を見出す、というのが本作の筋書きだ。舞台上では、「バリ伝統舞踊の師匠からレクチャーを受ける山下」という構図がリアルタイムで進行していく。師匠役は、バリに渡って伝統舞踊を習得した日本人ダンサー、かるら~Karula~。彼女が語る言葉──舞踊の型、骨や内臓への意識、「猿」「男性」「女性」の演じ分けといった具体的な説明から、トランスに入ることもある舞踊、その根底にある宗教観や文化、西洋の舞踊との違い、自身の身体観や思想に至るまで──が、「日/英二言語のテクスト」としてスクリーンに投影され、山下の身体に次々と指示を与えていく。舞台の端に現われ、自然体で軽く身体をほぐした山下は、膨大な量のテクストとして表示される「師匠の声」を流し込まれ、次第に変容していく。

山下の代表作のひとつ『そこに書いてある』(100ページにおよぶ冊子を観客に配り、各ページに書かれた言葉や絵とダンサーの動きを見比べながら舞台が進行する)もそうだが、ここで焦点化されているのは、「言葉による伝達」と身体の動きの相関性/失敗やズレである。本作の舞台中央で「主役」の座を占めるのは、むしろこの「言葉を表示する饒舌なスクリーン」であり、秀逸なのはスクリーンの装置としての両義性だ。横長のスクリーンは上下二段に吊られており、かつ舞台を手前の空間(山下)/奥の空間(師匠)に二分する役割も果たしている。舞台奥で「手本」を踊ってみせる師匠の姿は、半透明のスクリーンに遮られて、よく見えない。文字通り山下と師匠の「あいだ」を介在するスクリーンは、師匠の言葉を伝達すると同時に両者を分断してしまう。この「媒介すると同時に分断する」というメディアの両義性は「距離」の介在でもあり、それは「バリ伝統舞踊」という他者の文化への「遠い隔たり」の感覚とも呼応する。ガムランの優しい響きが舞台を包むが、それは心地よい陶酔へは誘ってくれない。観客は、絶えず「ズレ」に直面し続ける時間を味わうのであり、ここで提示されるのは、言葉/身体のズレ、生身の肉体/映像のズレ、手本/模倣のズレ、といったさまざまなレベルのズレや差異の表出である。

そうしたズレや差異はまた、両者の「ダンス」を支える基盤の層の厚みの違いでもある。バリ伝統舞踊の基盤を成す宗教観や精神性などの豊かな土壌、かるら~Karula~自身の触発的な言葉や思考が饒舌に語られる一方で、山下はそれに対等に向き合う言葉を持ちえず、非対称な関係性が露わとなる。また、「言葉とそれをインストールされる身体」の実演は、山下の動きを動機づけるものが、自身の「いまここ」にある身体から切り離されて存在する「外部」にしかないことの露呈であり、 しばしば「踊ること」の絶対的な根拠として無条件に称揚されてきた「内的衝動」への疑いが提起される。

それは同時に、「振付」に対する問題提起でもある。ここで行なわれているのは、「バリ伝統舞踊のレッスン」という表面的なレベルを超えて、よりメタレベルにおいては、「言葉によって他者の身体を遠隔操作的に動かす」という「振付」の実践であり、オーセンティックであるがゆえに通常は不可視の「外部から指示を与える振付家の言葉」と「その言葉の実装によって動かされるダンサーの身体」との関係性や暴力的な側面が、「字幕の介在」によって剥き出しにされる。ここで真にデモンストレーションされているのは、(精霊ではなく)「他者の声(振付家の絶対的な声)による憑依」であると捉えるならば、「悪霊」とはすなわち、憑依された身体を変容させる「振付」の謂いに他ならない。

しかしいったい、「悪霊(亡霊)」になるのはどちらなのだろうか? 「股関節の間を無限大に」「肝臓を意識しなさい」といった指示を受け、ぎこちなく身体を動かす山下は、自分の意志とは別の何かに動かされ、取り憑かれているように見えてくる。一方、師匠の踊る姿は上段のスクリーンにリアルタイムで「映像」として映され、「実況中継」されるが、その引き延ばされた粗い画質は、非実体的な皮膜的存在、すなわち「亡霊」として、文字通り宙を漂い始める。あるいは、「影絵芝居」の説明シーンでは、踊るシルエットが「動く影絵」としてスクリーンに映し出され、実体を失って浮遊する。

本作は、「伝統舞踊についてのレクチャーの実演」という体裁を取り、身体運動についての緻密な言語分析を提示しながらも、複数の仕掛けによって相対化を図り、「ダンス」についての問いを照射する、優れた作品だった。

2017/02/03(高嶋慈)

プレビュー:“芸術歌曲”の誕生と音楽の近代

会期:2017/03/25

京都府立府民ホール“アルティ”[京都府]

京都市立芸術大学・日本伝統音楽研究センターが主催するレクチャーコンサート。19世紀中頃に西洋化の波が押し寄せた後、20世紀初頭の東アジア諸地域において「芸術歌曲」というジャンルが盛り上がりを見せた。母語による詩をもつ「芸術歌曲」は、さまざまな背景から、東アジア諸地域の作曲家にとって重要な創作ジャンルとなっていったが、驚くべきことに、同時代のオーストラリアにおいても同様の現象が見られた。また、この時代の東アジアには、江文也のように、「国境」を越えて活動する作曲家も現われた。

コンサートのプログラムでは、20世紀前半に東アジア(日本、台湾、韓国、中国)とオーストラリアで作曲された「芸術歌曲」が、各地域の歌手により、それぞれの言語で歌われる。合わせて、音楽評論家の片山杜秀によるプレトーク・レクチャーも行なわれる。また、3月26日には、関連イベントとして国際シンポジウム「1900-1950 東アジアとオーストラリアの芸術歌曲」が同志社女子大学にて開催される。

このレクチャーコンサートは、「芸術歌曲」という装置を通して、植民地近代における帰属意識の複雑な形成過程、その共通性と地域的な差異をあぶり出し、再考する貴重な機会となるだろう。

2017/01/30(月)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)