artscapeレビュー

飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー

森山大道「Pretty Woman & Pantomime」

会期:2017/05/02~2017/06/02

ビジュアルアーツギャラリー[大阪府]

ビジュアルアーツギャラリーは、大阪市北区のビジュアルアーツ専門学校・大阪のなかにある写真作品の専門ギャラリー。1999年から、ほぼ月に一度のペースで企画展を開催しており、今回の「Pretty Woman & Pantomime」展で179回目になる。毎回、意欲的なラインナップを組んでいるのだが、今回の森山大道の展示は特に見応えがあった。

最初のパートに並んでいるのは「ぼくが25歳でフリーの写真家になって一等最初に」撮影した「Pantomime」のシリーズ。近所の産科医院からホルマリン漬けの胎児の標本を借り受けて撮影し、『現代の眼』(1965年2月号)に「無言劇」というタイトルで発表した、まさに彼の処女作というべき作品である。今回の展示には未発表だったカットも含まれており、あらためて森山の原風景というべき謎めいた写真群が、どのように形成されていったのかを辿り直すことができた。

さらに「昨年の春ごろから今年の1月まで、主に東京の路上でスナップした」写真を再構成した「Pretty Woman」のシリーズがそれに続く。こちらはカラー写真が中心で、路上を疾走してイメージを捕獲していく森山の能力が、デジタルカメラを使うことで、衰えるどころか、さらに高まっていることが示されていた。どちらかといえば、モノよりも人間のほうに被写体としての比重がかかっており、2020年の東京オリンピックに向けて、増殖する腫瘍のようにグロテスクに変容しつつある東京の空気感が、見事にすくい取られていた。まさに「処女作と最新作」の2本立て興行であり、現役の写真家による、このようなヴィヴィッドな展示を直接見ることは、写真学科の学生たちにとっても大きな刺激になるのではないだろうか。

2017/05/17(水)(飯沢耕太郎)

石川賢治「月光浴 青い星」

会期:2017/04/27~2017/06/19

キヤノンギャラリーS[東京都]

石川賢治は1984年に広告写真の仕事で訪れたハワイ・カウアイ島で、明るい満月の夜に空を飛ぶ鳥を見た。それを何気なく撮影したことから、33年にわたる「月光浴」の旅が始まる。大きな反響を呼んだ最初の写真集『月光浴』(小学館、1990)で、彼の月の夜の写真の魅力にはまった人も多いのではないだろうか。今回のキヤノンギャラリーSでの展示は、「パラオの海底からチョモランマまで」、世界中で撮影された同シリーズの集大成といえるもので、デジタルカメラによる新作も含めて、約90点の作品が闇の中で発光するように壁に掛けられていた。

石川の写真の最大の魅力は、青という色のヴァリエーションの豊かさではないだろうか。むろん、実際に月の光を浴びても、写真に写り込んでいる青い色を直接的に体験できるわけではない。それはむしろ、写真という媒体に変換することで、初めてあらわれてくる色である。とはいえ、その深みのある色相に包み込まれていると、古来、われわれが月に寄せてきたさまざまな感情が、そこに集約されて形を取っているという、強い思いが湧き上がってくる。石川の「月光浴」が、彼の個人的な体験を超えた普遍的な力を備えているのはそのためだろう。個人的には、月の光を浴びてひそやかに息づいている、花やキノコたちにうっとりとさせられた。それらはすべて魔術的な次元に移行していて、昼とはまったく違う顔つきを見せているのだ。月光の下での植物や菌類の美しさ、艶かしさはただ事ではない。

なお展覧会に合わせて、小学館から同名の写真集が刊行されている。収録されている作品の数が展示よりも増えているので、より厚みのある「月光浴」の世界を堪能することができる。

2017/05/16(火)(飯沢耕太郎)

蜷川実花「うつくしい日々」

会期:2017/05/10~2017/05/19

原美術館[東京都]

いい写真家は大抵そうなのだが、物事を「呼び寄せる」力を備えている。蜷川実花もむろんその一人で、今回の展覧会の会期の決まり方は、普通ではとても考えられないものだったと聞いた。河出書房新社から刊行された同名の写真集の企画が先行していて、発売に合わせて展覧会の開催が急遽決まり、会場を探したところ、たまたま原美術館が展示の入れ替えの時期で空いていたのだという。2年前に同美術館で個展「Self-image」を開催しており、父の演出家、蜷川幸雄の死の前後を撮影した今回の作品には、まさにぴったりの場所だった。しかも、5月12日のオープニングレセプションの日は、蜷川幸雄の命日でもあった。でき過ぎた話だが、蜷川実花ならあり得ると思わせるのが、彼女の引きの力の強さだろう。

横位置のそれほど大きくない写真が淡々と並ぶ「うつくしい日々」の会場を巡りながら、蜷川が写真家としての階梯をまたひとつ上ったのではないかと感じた。病室の場面もあるが、選ばれている写真の多くは、仕事中や、父が入院している病院に向かう前に、近所を散歩している時などに撮影されたものだ。いつもの彼女の、やや大仰な身振りやビザールな被写体への偏愛は抑制され、そこにあるものを静かに受け容れる姿勢が貫かれている。むろん「風船が萎むみたいに」悪化していく父の病状はつねに頭の片隅にあるのだが、それ以上に目の前にある世界の眩しさ、美しさに素直に驚きの目を見張っている様子が伝わってくる。「三菱東京UFJ銀行」の看板やコンビニの女性雑誌の表紙など、普段は絶対に選ばないはずの写真が入っていることに胸を突かれる。生の世界を輝かせているのは、むしろ死の影であり、蜷川はそのことに無意識のレベルで反応しているのだ。

これまでの蜷川には、仕事としての写真と、写真作家としての作品を潔癖に分けて考えるところがあった。だが、「うつくしい日々」を見ると、彼女自身の生と写真とが一体化した境地に達しつつあるのではないかと思う。東松照明は、沖縄に移住して撮影した「太陽の鉛筆」(1972~73)の写真について、「撮るのではなく、撮らされた」と語ったことがある。「うつくしい日々」はまさに「撮らされた」写真群だが、そこに彼女の写真家としての未来を賭けてもいいのではないかとさえ思える。

2017/05/14(日)(飯沢耕太郎)

佐伯慎亮「リバーサイド」

会期:2017/05/12~2017/05/21

KanZan Gallery[東京都]

赤々舎から8年ぶりの新作写真集『リバーサイド』を刊行した佐伯慎亮が、東京でお披露目の展覧会を開催した。同写真集からピックアップされた30点の展示は、引き締まった内容で、なかなか見応えがあった。

佐伯は本作からデジタルカメラを使い始めたのだという。彼のクリアーで、コントラストが鮮やかな写真のスタイルは、むしろデジタルのほうが向いているのかもしれない。もうひとつ感じたのは、彼の写真に東洋的な美意識がかなり深く浸透していることだった。「リバーサイド」のシリーズは元々「此の岸」というタイトルで構想されていたのだという。つまり「リバーサイド」というのは此岸と彼岸の境界の領域ということであり、そこには仏教的な死生観が投影されている。だが、それだけではなく、画面構成や被写体のフォルムの捕まえ方にも、日本や中国の伝統絵画に通じるところがありそうだ。画面の中の空白の部分、つまり「間」の活かし方、輪郭線を強調するカリグラフィー的な被写体の捉え方は、けっして付け焼き刃ではなく、むしろ天性のものだろう。内容と形式とが無理なく一体化しているために、「リバーサイド」はどっしりと安定感のあるシリーズに仕上がっていた。

本人は写真家としての将来に不安を抱え込んでいるようだが、心配することはないと思う。5~10年に一作というような、ゆったりとしたペースで、作品を発表していけば、彼自身の生の流れに自然に寄り沿うかたちで、厚みのある作品世界が構築されていくのではないだろうか。

2017/05/12(金)(飯沢耕太郎)

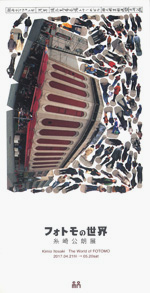

糸崎公朗「フォトモの世界」

会期:2017/04/21~2017/05/20

EMON PHOTO GALLERY[東京都]

糸崎公朗は1990年に漫画家の森田信吾と「非ユークリッド写真連盟」を結成し、路上の「非人称芸術」を撮影・記録する作業を開始した。その一環として、1993年ごろから制作し始めたのが、「フォトモ」と称する技法による作品である。「フォトモ」は、建物や通行人の写真を切り抜いてコラージュし、立体模型として組み立て可能な状態に平面図として提示したものだ。制作のきっかけになったのは、たまたま葛飾北斎の「立版古」の作品を見たことだったという。「フォトモ」シリーズは1996~2004年にかけて雑誌『散歩の達人』に連載され、99年には森田との共著で『フォトモ──路上写真の新展開』(工作舎)が刊行されて、糸崎の代表作となる。今回のEMON PHOTO GALLERYでの個展では、『散歩の達人』掲載時の版下に加えて、新作の「フォトモ」も出品されていた。

「フォトモ」の面白さは、東京の商店街や飲食店街の雑多なカオス的な空間が、そのまま縮小して立ち上がってくるところにある。その意味では、ディテールの精度と質感が大事になってくるので、やはり銀塩写真のプリントをそのまま貼り付けた旧作のほうが見応えがあった。デジタルプリントの新作だと、どうしても物質性が稀薄になっているように感じられるのだ。

それと、平面図でも組み立てた状態を想像できなくはないが、やはり立体化して展示したほうが圧倒的に面白い。今回は、新作の香港の作品だけが立体化して、テーブルの上に展示されていたのだが、そのかたちでもっと見たかった。糸崎の仕事はいうまでもなく、1980年代以降に赤瀬川原平らが提唱した「路上観察学」の系譜を受け継ぐものである。路上での発見の歓びを、写真を通じて検証・保存しようとする営みは、これから先も続いていくのだろう。手作りのよさを活かしながらも、さらに進化した「フォトモ」を見せてほしいものだ。

2017/05/10(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)