artscapeレビュー

飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー

比舎麿「シシ─獣じみた─」

会期:2016/03/22~2016/04/02

The White[東京都]

1988年、京都府に生まれ、2012年に東京綜合写真専門学校を卒業した比舎麿が撮影しているのは「シシ垣」である。「シシ垣」というのは「害獣から田畑の作物を守るために」江戸時代以来築かれてきた石垣のこと。時が経つにつれて、獣によって壊されたり、自然現象で崩壊したりして、その形が少しずつ失われていく。比舎はそれらが次第に「獣じみた」様子になっていくことに興味を抱き、撮影を続けてきた。今回の神田・猿楽町、The Whiteでの個展では、伝統的な「シシ垣」のたたずまいだけでなく、電流を通したフェンス、シカの死骸、ニホンザルの群れなど、それらを取り巻く環境の写真も同時に展示していた。

近年、都市化が進み、山が荒れてきて、シカやイノシシやサルなどの「害獣」の数が増えて、人里に降りてくるようになったという話をよく聞く。クマなどに遭遇する機会も増えてきているようだ。自然と人間の領域とのボーダーラインがあやふやになってきているわけで、歴史を経た「シシ垣」は、その変化を見るのにとても興味深い指標となるのではないだろうか。ただ、今回の展示は、写真の数や内容においても、見せ方においても、まだまだ充分とはいえない。さらに粘り強く撮影を続け、写真シリーズとしてより緊密に構築していけば、日本の生態系のメカニズムをユニークな視点から捉え直すことができるはずだ。テーマは面白いのだから、ここから先の積み上げが大事になってくるだろう。

2016/03/31(木)(飯沢耕太郎)

沢渡朔「Nadia」

会期:2016/03/18~2016/04/10

沢渡朔は『カメラ毎日』1971年11月号から1年にわたって「Nadia」のシリーズを連載する。1978年には写真集『Nadia 森の人形館』(毎日新聞社)が刊行された。このシリーズは、日本人写真家が外国人女性をモデルに撮影したヌード写真ということだけでなく、写真家とモデルとの関係のあり方をあらためて問い直す画期的な作品となった。沢渡とイタリア人女性のナディア・ガッリィは、撮影当時に恋愛関係にあり、そこには男女の心理の綾や、時にモデルに対して距離を置いたり、冷酷に突き放したりするような写真家の駆け引きのあり方が、なまなましく露呈していたからだ。1年のあいだに日本とイタリアを往復しながら撮影された写真群は、フィクションとノンフィクションが見境なく混じりあう、ある種の「私写真」として成立していたといってもよいだろう。

今回、AKIO NAGASAWA Galleryで展示された新編の「Nadia」は、「シリーズ全てのネガを見直し、現在の視線で今後に残したいと考えるものを新たにセレクト」したものだという。結果的に、そこには「未発表作品」が多数展示されることになった。このシリーズを現時点でどのように評価できるのか、愉しみと不安を両方抱えて見に行ったのだが、作品としての生命力がまったく衰えていないことがわかって安心した。沢渡自身の代表作であるとともに、このシリーズが、1970年代という日本写真の変革期が孕んでいたエネルギーに支えられて成立したものであることを、あらためて確認することができたのだ。なお、今回の展示にあわせて、モノクローム作品とカラー作品をそれぞれ収録した2冊組の写真集『Nadia b/w』(Akio Nagasawa Publishing)と『Nadia color』(同)が、各600部限定で刊行されている。

2016/03/24(木)(飯沢耕太郎)

高橋宗正「石をつむ」

会期:2016/03/10~2016/04/28

PGI[東京都]

高橋宗正が本展のプレスリリースに、作品制作の動機について書いている。それによれば、ある洞窟の中で積み石を見て、自死した友人のことを思い出し、「彼が最後の場所に選んだ森」に入って「ぼくの石を積もう」と考えたのだという。むろん、実際に石を積むのではなく「いつか写真にとろうと思っていたものを撮影して一つずつ手放して」いくということだ。そんな時にスペインに行く機会があり、巡礼の最終地点である「世界の終わり」と呼ばれる場所に、やはり積み石を見つけた。それを見て「終わりというよりは始まりという言葉が似合う」と思ったのだという。終わりがないように思えた撮影の作業に、ひとつの区切りがついたということだろう。

たしかに、写真を撮るという行為はどこか石を積むことと似ている。そのことで何かが生まれるとか変わるとかということは抜きにして、とりあえず石を拾い上げ、積み上げていくように、指先に全神経を集中してシャッターを切る。結果的に、それが鎮魂の意味を持つこともあるのだろう。今回の高橋の仕事は、動機の切実さが、すべて縦位置の端正なモノクローム・プリントの質感によく見合っているように感じた。とはいえ、34点の展示作品を見ていると、「森」で撮影されたと思しき植物、昆虫などに加えて、ヌードなどを含んだシリーズ全体のあり方に、隅々まで神経が行き届いているようには見えない。写真の選択、構成が、やや場当たり的、表層的に見えてしまうのだ。これで一区切りというにはまだ物足りない。もう少し、じっくりと時間をかけて熟成させていくべきテーマのようにも思える。

2016/03/24(木)(飯沢耕太郎)

中里和人「惑星 Night in Earth 」

会期:2016/03/21~2016/04/02

巷房[東京都]

中里和人の新シリーズ「惑星」は高知県、和歌山県、三重県、千葉県など、黒潮の流れに沿うようにして、日本の沿岸部にカメラを向けている。写っているのは、夜の月明かりの下、波が打ち寄せる岩場の光景だ。それらは、たしかに「遥か遠くの宇宙を観測する望遠鏡や人工衛星から」送られてくる「新しい惑星の姿」のようでもある。

中里は代表作の『小屋の肖像』(メディアファクトリー、2000年)のように、これまで人間の営みがなんらかのかたちで刻みつけられた風景を撮影し続けてきた。ところが今回の「惑星」には人の気配は感じられず、無機的かつ即物的な眺めが定着されている。中里は1978年に法政大学文学部地理学科を卒業しているから、岩盤や地層を意識することは特に不自然ではないが、新たな方向に踏み出していこうとする意欲作といえるだろう。とはいえ、そのような「裸の惑星空間」は、奇妙なことにどこか懐かしい「親近感」も感じさせる。もしかすると、波が打ち寄せる夜の海辺の眺めが、われわれの集合的な無意識に働きかけるのかもしれない。太古の昔、ふと住居の海辺の洞窟を出ると、こんな光景が目の前に広がっていたのではないかとも思ってしまうのだ。

今回の展示は、東京・銀座、奥野ビルのギャラリー巷房の3階、地下1階、階段下のスペースを使って行なわれた。3階と地下1階のギャラリースペースでは、大小の写真プリント20点が額装されて並んでいたが、階段下では映像作品をプロジェクションしていた。静止画像と動画を併置することはそれほど珍しくはなくなってきたが、中里のような風景中心の写真家にとっては、やはり新たなチャレンジと言えるだろう。画像と音響効果(波の音、ノイズ系の音楽)がうまく融合して、効果的なインスタレーションとして成立していたと思う。

2016/03/21(月)(飯沢耕太郎)

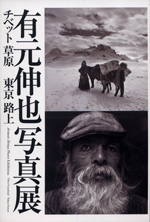

有元伸也「チベット草原 東京路上」

会期:2016/02/06~2016/03/27

入江泰吉記念奈良市写真美術館[奈良県]

昨年、写真家の百々俊二が館長に就任した奈良市高畑町の入江泰吉記念奈良市写真美術館では、入江の作品だけでなく若手写真家の意欲的な展覧会を積極的に開催するようになってきている。今回は1971年大阪生まれで、奈良市で育った有元伸也を取り上げた(同時に入江泰吉「冬の東大寺とお水取り」展を開催)。

有元は1994年にビジュアルアーツ専門学校・大阪を卒業後、96年からチベットに長期滞在して撮影を続け、その「西藏(チベット)より肖像」で、99年に第35回太陽賞を受賞した。今回の展示では、代表作である「西藏より肖像」のシリーズだけでなく、専門学校の卒業制作として発表された「我国より肖像」、2008年に仲間とともに設立したTotem Pole Photo Galleryで展示され、写真集としても6冊刊行された「ARIPHOTO」のシリーズなど、約220点の作品で20年以上に及ぶ彼の写真家としての歩みを辿ることができた。

有元の6×6判のカメラによるモノクロームの写真は、きわめて正統的なポートレート、スナップとして制作されている。被写体とカメラを介して向き合い、そのたたずまいを精確に、揺るぎのない描写で定着していくスタイルは、とても安定感がある。とはいえ、あらためてプリントを見直していると、彼が時代状況と鋭敏に呼応しつつ、その時点での個人的な思いをかたちにしようともがき続けてきたことが伝わってきた。2011年の東日本大震災以後、新宿の路上スナップを、「より情報量の多い」広角レンズによるノーファインダー撮影にシフトしたのもそのあらわれだろう。

とはいえ、人間という不思議な存在に対する好奇心、それをむしろ「生命体=生きもの」として捉え返そうという視点は見事に一貫している。「ARIPHOTO」のシリーズも、かなりの厚みと奥行きを備えてきた。そろそろ一冊の写真集にまとめる時期に来ているのではないだろうか。

2016/03/19(土)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)