artscapeレビュー

飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー

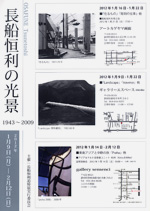

長船恒利の光景 1943~2009

アートカゲヤマ画廊/ギャラリーエスペース/gallery sensenci[静岡県]

会期:2012年1月16日~22日/1月9日~22日/1月14日~2月12日

長船恒利は1943年北海道小樽市の出身。1964年から静岡の県立高校の教員となり、70年代半ばから写真家としても活動し始めた。ちょうど写真家たちによる自主運営ギャラリーが活性化し始めた時期であり、彼も藤枝で「集団GIG」を結成、1980年からは静岡のジャズ喫茶JuJuを舞台に積極的な展示活動を行なった。1980~90年代にはコンピュータ・アートを実験したり、プリペアド・ピアノの演奏を披露したりするなど、写真家の枠を超えた活動を展開、2003年に教職を離れてからは、チェコ、スロバキア、ポーランドなど中欧諸国の美術や建築のモダニズムを本格的に研究し始めた。その成果がようやく実り始めた矢先、腎臓癌を患い、2009年に逝去する。今回藤枝のアートカゲヤマ画廊、ギャラリーエスペース、静岡のgallery sensenciの3カ所で開催された「長船恒利の光景 1943~2009」は、遺族や友人たちが準備を重ねて、3年後に開催された追悼展である。

長船の写真の仕事は、写真そのものの根拠を問い直す「写真論写真」の典型と言える。1970年代後半~80年代に自主運営ギャラリーや企画展を中心に発表していた若い写真家たちの、写真を通じて「見る」ことや「撮影する」ことの意味を検証しようとする試みのなかで、長船の作品は最も高度なレベルに達していた。代表作である、4×5判の大判カメラで静岡や藤枝の日常的な光景を定着した「在るもの」(1977~79年)のシリーズなどを見ると、ほぼ同時代のドイツのベッヒャー派の写真家たちの仕事に通じるものがある。長船を含めた同時期の写真家たちの仕事は、美術館レベルの展覧会で再評価されていいと思う。

長船はまた、写真家の枠を超えた活動も展開していた。最晩年に手がけていた石を磨き上げた彫刻作品など、詩情と強靭な造形力が溶け合った見事な出来栄えである。音楽やパフォーマンスなどを含めた「表現者」としての長船の像も、もう一度再検証していくべきだと思う。追悼展を機に美術家の白井嘉尚の編集で刊行された、箱入り、7冊組の作品・資料集『長船恒利の光景』が、その最初の足がかりになるだろう。

2012/01/22(日)(飯沢耕太郎)

鬼海弘雄 写真展 PERSONA 東京ポートレイト、インディア、アナトリア

会期:2011/12/15~2012/01/29

山形美術館[山形県]

鬼海弘雄は2011年8月に東京都写真美術館で、浅草・浅草寺の境内で撮影し続けている人物写真と、東京周辺の街々を歩き回りながら撮影した6×6判の風景のシリーズをあわせて「東京ポートレイト」展を開催した。今回の山形美術館での展示はその拡大版と言うべきもので、その「東京ポートレイト」の作品群に加えて、「インディア」と「アナトリア」のシリーズをあわせて見ることができた。

この35ミリカメラによるスナップショットの2つのシリーズも息の長い仕事だ。インド各地を撮影した「インディア」は1980年代から、トルコの黒海沿岸の村々を中心に撮影した「アナトリア」は1990年代から、何度も現地に足を運んで続けられている。「東京ポートレイト」の2作品が、かなり厳密に方法論を定めて撮影しているのと比較すると、こちらは被写体との出会いの偶然性に依拠しながら、人々のさまざまな表情や身振りを、柔らかな、だが精確な眼差しで捉えた写真が並ぶ。むろん、どちらも鬼海弘雄の写真家としての姿勢をよく示すものであり、両者があわさって、はじめて彼の作品世界の広がりを見通すことができるとも言えるだろう。その意味では、文字通りの代表作を集成した回顧展と言うべき展示が、彼の故郷である山形県寒河江市に近い山形市の美術館で実現したのはとても素晴らしいことと言える。

少し残念だったのは、予算の関係もあってか、今回の「PERSONA 東京ポートレイト、インディア、アナトリア」展の出品作をすべて収録したカタログをつくることができなかったこと。いつか、ぜひ実現してほしいものだ。

2012/01/16(月)(飯沢耕太郎)

ERIC『LOOK AT THIS PEOPLE』

発行所:赤々舎

発行日:2011年12月1日

香港出身で日本在住の写真家、ERICの新作写真集。ERICはこれまでずっとストリート・スナップ一筋に撮影し続けており、今回のシリーズもその延長線上にある。ただ前作の『中国好運』(赤々舎、2008)などと比較すると、同じく白昼の至近距離からの人物スナップでも、なんとなく印象が違ってきているように感じる。今回、彼が撮影したのは中国雲南省で、山岳民族の姿が目立ち、「水かけ祭」や「泥塗り祭」などの珍しい行事が残っている地域だ。中国人の彼にとってもエキゾチックな場所と言えるだろう。被写体との距離感のとり方にやや戸惑いを感じている様子がうかがえる。それだけでなく、以前のぎらつくような挑戦的なパワーがあまり感じられない。それは別にマイナスではなく、むしろ彼のスナップシューターとしての能力が、さまざまな被写体に自在に対応できる段階にまで達していることを示しているのではないだろうか。いかにも穏やかな、ゆったりとした生き方を感じさせる雲南の住人たちに、ERICも柔らかな眼差しで応えているように感じた。

本書の刊行記念ということでAKAAKAの2階で開催された先行販売イベントでは、ERICが2011年秋に撮影したタイの洪水のスナップ写真も見ることができた。こちらも実に面白い。タイの人々が、あたかも洪水を心から楽しんでいるような、笑顔のあふれる表情で写っている。発泡スチロール製のボート(?)が行き交い、主婦が腰まで水につかって買い物に行くような非日常的な街の様子と、彼らの屈託のない、祝祭的な雰囲気のアンバランスさがなんともシュールだ。ぜひ、写真集や写真展のかたちで公開してほしい。

2012/01/14(土)(飯沢耕太郎)

LOST & FOUND

会期:2012/01/11~2012/02/11

AKAAKA[東京都]

宮城県亘理郡山元町は東日本大震災の大津波で大きな被害を受けた地域である。町の面積の50%が浸水し、死者・行方不明者あわせて600人以上に達した。震災直後から、ボランティアが拾い集めた写真を洗浄し、カメラで複写することによって元の持ち主に返すという「思い出サルベージアルバム」プロジェクトがスタートする。現在まで、アルバム約1,100冊、写真約19,200枚が、持ち主の手に戻ったという。今回の展示はそのプロジェクトにかかわってきた写真家の高橋宗正を中心に企画されたもので、ほとんど画像が消えかけたサービスサイズのプリント約1,500枚と、被災者の方たちから借りてきたという結婚式の記念写真などが展示されていた。

このような写真の洗浄・修復のプロジェクトには強い関心があった。今回の震災によって、記憶を保存し、再生する器としての写真の役割があらためて大きくクローズアップされたからだ。だが一方で、プリントをきれいにデータ化したり、修復したりすることについてはやや疑問もあった。写真を流された人たちにとって、それはむろんとても大事なことだが、泥や砂をかぶったままの写真そのものもきちんと残しておいてほしいと思っていたからだ。それらは未曾有の震災の「小さな記念碑」の役割を果たしつづけるはずだ。その意味で、今回の「LOST & FOUND」展は時宜を得た好企画だと思う。

壁に小さな透明の袋に入れられてびっしりと並んでいるプリントを見ていると、その表面のダメージが一つひとつ微妙に異なっていることに気がつく、画面の大部分が残っているものは稀で、多くは画像がほとんど消えて真白の印画紙に戻りかけている。その空白、さまざまな色や形の染み、そして消えかけている人物や光景のたたずまいが、奇妙に「美しく」感じられる。あえてひんしゅくを買いかねない言い方をすれば、津波は恐るべきアーティストでもあったということだろう。展覧会のチラシに「この写真展で展示されるのは誰かの作品ではありません」とあった。これはむろん、写真の撮り手が無名の町民であり、著名な写真家の「作品」などではないかという意味だが、穿った見方をすればこれらは「津波の作品」とも言えるのではないだろうか。あまりお近づきにはなりたくない、強烈過ぎる個性のアーティストではあるが、その破壊力は逆説的に生産力でもあるということが、くっきりと見えてきたように感じた。

なお「LOST & FOUND」展は、これ以降、ロサンゼルスやパリでも開催する予定があるという。海外の観客がどのような反応を示すのかが興味深い。

2012/01/14(土)(飯沢耕太郎)

タカオカ邦彦「icons─時代の肖像」

会期:2012/01/14~2012/03/25

町田市民文学館ことばらんど[東京都]

「顔」は写真の被写体として最も強い喚起力を備えたものの一つだ。「顔」の写真はすぐに眼を惹き付けるし、そこにさまざまな意味を引き寄せ、まつわりつかせる。写真家にとっては、魅力的だが扱いづらい被写体とも言えるだろう。とりわけ「作家の顔」は、そのなかでも特別な吸引力を備えている。作家は、彼らの本の読者が、それを読むことによってある意味勝手に付与してしまったイメージを引き受けざるをえなくなってくる。写真に撮られるときも、そのイメージを意識しないわけにはいかないだろう。そこに微妙な自意識のドラマが発生し、それが当然写真にも写り込んでくるのだ。

タカオカ邦彦は、ライフワークとして30年以上にわたって「作家の顔」を撮影し続けてきた。今回町田市民文学館ことばらんどで開催された「icons─時代の肖像」展は、そのタカオカの小説家、詩人、作詞家、脚本家など文筆家たちのポートレート90点余りを展示したものだ。全体は「肖像-portrait」「心象-image」「書斎・アトリエ-studio」の三部構成になっている。「肖像」のパートはモノクロームの顔を中心としたクローズアップ、「心象」のパートは普段着の姿、「書斎・アトリエ」のパートは仕事場での作家たちの表情を主にカラー写真で追っている。「作家の顔」というと土門拳や林忠彦(タカオカの師匠でもある)の重厚なポートレートを想像しがちだが、タカオカの作品はオーソドックスではあるがあまり威圧感がない。どちらかというと親しみやすい、等身大の作家像の構築がめざされているということだろう。

ちなみに、僕自身も1990年代半ばにタカオカに撮影してもらったことがあり、その写真も会場に展示してあった。こういう経験はめったにないことだが、自分の顔に展覧会で向き合うのは正直あまり気持ちのいいことではない。自意識のドラマが生々しく露呈している様を、本人が見るということには、相当に息苦しい違和感、圧迫感がともなうことがよくわかった。

2012/01/13(金)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)