artscapeレビュー

飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー

第4回恵比寿映像祭「映像のフィジカル」

会期:2012/02/10~2012/02/26

東京都写真美術館ほか[東京都]

毎年2月ごろに開催されている恵比寿映像祭も4回目を迎えた。年々規模を拡大し、関連企画や恵比寿周辺のギャラリー、文化施設などでの連携展示の数も増えているので、とても全部は見切れない。特に僕のように写真(静止画像)を中心にフォローしている者にとって、映像作品の展示やインスタレーションを見ることは、正直しんどい。タイムリミットは3分くらいで、それ以上長い作品だと腰が落ちつかなくなってしまうのだ。

だが、東京都写真美術館を全館(3階、2階、地下)使った展示をざっと回ってみて、ここ数年の間に映像作品をめぐる環境がずいぶん違っていることに気づかされた。今年の出品作家はマライケ・ファン・ヴァルメルダム、ヨハン・ルーフ、スッティラット・スパパリンヤ、ウィリアム・ケントリッジ、サラ・モリス、前沢知子、伊藤隆介、東京シネマ(岡田桑三、小林米作、吉見泰ほか)、ヂョン・ヨンドゥ、大木裕之、ユリウス・フォン・ビスマルク、カロリン・ツニッス&ブラム・スナイダースSitd、ユェン・グァンミン、鈴木了二。多種多様としか言いようのない取り合わせだが、近年のデジタル・メディアと画像モニターの進化によって、視覚経験の拡張を簡単に、しかも驚くほど効果的におこなうことができるようになっていることがよくわかった。トリッキーな視点の移動、切り替えを映像の中にダイナミックに取り入れていくマライケ・ファン・ヴァルメルダムやユェン・グァンミンの作品はその典型と言える。

だが一方で、画像処理の高度化は逆に視覚的な印象の均質化につながることも多い。そこで今回の映像祭のテーマである「フィジカル」=物質性へのこだわりが注目されるようになるのだろう。伊藤隆介やウィリアム・ケントリッジの素朴で手触り感のある映像が、むしろ記憶に食い込んでいく力を発揮することになるのだ。とても興味深く見たのは東京シネマが製作した1960年代の科学映画。その近未来を志向する映像は当時としては最先端だったはずだが、今見るとかなりレトロっぽく、それが逆に新鮮な印象を与える。ちなみに東京シネマのプロデューサーの岡田桑三は戦前に名取洋之助、木村伊兵衛らと日本工房を設立したり、東方社から海外向け軍事宣伝雑誌『FRONT』を発行したりしていた人物である。彼の卓越したヴィジュアル化の能力が、戦後になって科学映画というジャンルで花開いていたのが面白く、意外でもあった。

2012/02/16(木)(飯沢耕太郎)

畑直幸「Pelletron new no.4」

会期:2012/02/06~2012/02/23

ガーディアン・ガーデン[東京都]

畑直幸はかなり面白い経歴の持ち主だ。プロの美容師として活動しながら写真を撮り始め、ホンマタカシのワークショップで学ぶ。2011年に第4回「1_WALL」でグランプリを受賞したのをきっかけに、本格的に写真家として作品を発表し始め、現在はオランダのアート・スクールに留学中である。こういう横道からひょいと飛び込んでくる者の方が、面白い仕事をすることが多い。畑も将来的には多いに期待できそうだ。

だが、ガーディアン・ガーデンでの「1_WALL」受賞作品展を見る限り、その才能をまだ活かしきれていないように感じた。「中性子核データ測定」のための加速装置、特にそのうねり、もつれ合い、絡み合うコード群を撮影するというアイディアは悪くないし、画像の処理も的確だ。だが、それが会場内に展示されている様子を見ると、うまくまとめようという意識が強く出過ぎているように感じてしまう。コードやチューブの現物を写真とともに配置したインスタレーションも、予測の範囲に留まっていて、かえって小綺麗にまとまっているように見える。一度センスのよさをかなぐり捨てて、もっと極端な方向に走ってもらいたい。さもないと「悪くない」という範囲におさまってしまうのではないだろうか。幸いなことに、オランダという環境は彼自身を大きく成長させる可能性を持っていると思う。むしろ、ヨーロッパのギャラリーや美術館に、日本人の写真家として認められるような活躍をしてほしい。

2012/02/14(火)(飯沢耕太郎)

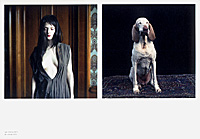

ヘレン・ファン・ミーネ「Dogs and Girls」

会期:2012/02/10~2012/03/31

GALLERY KOYANAGI[東京都]

ヘレン・ファン・ミーネは1972年生まれのオランダの女性写真家。1990年代半ばに、魔物に取り憑かれたような、やや畸形的な少女のポートレートを発表して広く知られるようになった。日本でも何度か個展を開催している。

今回のシリーズでは、タイトルのとおり「犬と少女」のカップリングを試みている。犬たちは古風なカーペットの上でポーズをとる愛玩犬で、まさにオーソドックスな「犬のポートレート」として撮影されている。少女たちの方は、いかにもファン・ミーネの好みの蝋人形のような静謐な雰囲気を醸し出しているが、これもまた撮り方としてはやや古風なものだ。だが、「犬と少女」が組み合わされたときに(ほかにウサギとニワトリの写真も1点ずつある)、そこに魔術的な暗合が生じてくるように感じる。隣り合ったイメージにとりたてて関連性はないのだが、少女たちだけのシリーズを見るときよりも、禍々しさ、猛々しさが強まっているように感じられるのだ。少女のなかに潜んでいた動物的なエロスが、犬の存在によって触発されるのかもしれない。犬の写真を大きめに、少女の写真を小さめにプリントした展示も効果的だった。ファン・ミーネの作品世界において、この試みが単なるエピソードになるのか、それともこれから大きく育っていくのかはわからないが、今後の展開を注意深く見守っていきたい作家のひとりであることは間違いない。

2012/02/14(火)(飯沢耕太郎)

野口里佳「光は未来に届く」

会期:2011/09/11~2012/03/04

IZU PHOTO MUSEUM[静岡県]

静岡県長泉町のIZU PHOTO MUSEUMの展覧会は、会期は長いのだが、遠いので油断していると行きそびれてしまう。2011年9月から開催されていた野口里佳展も、なんとか間に合って見ることができた。

野口は1995年、写真ひとつぼ展と写真新世紀でグランプリをダブル受賞してデビューした。当時から評価が高かったわけだが、そのテンションをその後15年以上も持続しているのは凄いことだと思う。勢いで走るだけではなく、その間にインプットとアウトプットのシステムを自分のなかで確立しなければならないからだ。今回の展示は、その野口のデビュー作、建築工事現場をモノクロームで撮影した「創造の記録」(1993~96)から近作までを、8つのパートに分けて展示している。その多面的な作品群を見ていると、「フジヤマ」(1997)や「飛ぶ夢を見た」(2003)などで、距離を置いて被写体を見渡すスケール感のある風景写真のスタイルを確立したあと、彼女がむしろ自分の作品世界を拡大、再構築する方向に進みつつあることがよくわかる。ピンホールカメラやシルクスクリーンなどの手法の冒険、レンズのついていないスライドプロジェクターを使った映像作品など、意欲的に作品の領域を広げつつ、そのクオリティは保ち続けている。

もともとインスタレーションのうまさには定評があり、写真を使う現代美術作家と見られることも多い(本人もそう思っているかもしれない)野口だが、こうして見ると彼女のバックボーンはやはり「写真家」なのではないだろうか。つまり手法が一人歩きするのではなく、身体─カメラ─現実という関係のあり方が、しっかり確立していて揺るぎがないのだ。しかも「アフリカのコウノトリ」からライトボックスの上の虫まで、日常的な出会いを自分の作品世界のなかに取り込んでいく柔らかな視覚のシステムを構築している。野口の15年間の歩みを見ると、2000年代以降に登場してきたより若い世代にとってのいい目標になるのではないかと思う。彼女の後に続く「写真家」たちには、さらに厚みのある仕事を展開していってほしいものだ。

2012/02/12(日)(飯沢耕太郎)

上田義彦「Materia」

会期:2012/02/10~2012/04/10

Gallery 916[東京都]

上田義彦が東京都港区海岸の倉庫の一角に、600m2という大きなギャラリーをオープンした。ニューヨークならいざ知らず、これだけの広さと天井の高さの美術館並みのスペースは、日本ではほとんど考えられない。維持するのは大変だろうが、新たな写真表現の発信源としての役割を果たすことが期待される。

そのこけら落しとして、新作20点が展示された。上田は1990年代にアメリカ西海岸の原生林を撮影した『QUINAULT』(京都書院、1993)を発表したことがある。震災直後に屋久島に入って撮影したという今回の「Materia」は、その延長線上の仕事と言えるだろう。だが、ICP(ニューヨーク)のキュレーター、クリストファー・フィリップスが展覧会のリーフレットによせた「森の生命」で指摘するように、前作とはかなり異なった印象を与える。「Materia」では「多くの写真家が技術的ミスと呼びたくなるようなものを、意図的に表現手段に転化」しており、これによって「絶えず変化し続け、予測不可能な、この森の生命のありようを視覚的に提示」しているのだ。たしかに、ブレやボケ、偶発的に画面に飛び込んでくる枝や葉、光と影の極端なコントラストなどによって、写真にダイナミズムが生じてきている。ただ、それが「絶えず変化し続け、予測不可能な」森の全体像を提示しきっているかというと、まだ不充分なのではないかという思いがぬぐい切れない。

先日、ホンマタカシの「その森の子供」展(blind gallery)の関連企画として開催された千葉県立中央博物館の菌学者、吹春俊光とのトークで、吹春が教えてくれた「赤の女王の仮説」というのが頭に残っている。ルイス・キャロルの『鏡の国のアリス』で赤の女王が言う「その場にとどまるためには、全力で走り続けなければならない(It takes all the running you can do, to keep in the same place.)」という言葉から来ているもので、原生林のような場所ではあらゆる生命体が全速力で走り続け、生命の維持と更新の活動を展開しているというのだ。上田の作品には、このひしめき、うごめいている生命の速度感があまり感じられない。意欲作だが、さらに次の展開が見たい気がする。

2012/02/10(金)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)