artscapeレビュー

飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー

ZINE/BOOK GALLERY

会期:2011/05/07~2011/07/15

宝塚メディア図書館[兵庫県]

簡易印刷、簡易製本の手作りアートブックが、いつのまにか「ZINE」と呼ばれるようになり、注目を集めはじめている。「ZINE」を集めて展示したり販売したりするイベントも、いろいろな場所で行なわれるようになってきた。

写真集の図書館や映像・写真のワークショップなどを運営している宝塚メディア図書館で開催された「ZINE/BOOK GALLERY」は、おそらく関西でははじめての本格的な「ZINE」のイベントだろう。募集期間があまりなかったにもかかわらず、個人とグループを含めて96人、231冊が集まったというのは、まずは成功といえそうだ。6月11日には出品者のうち20名余りが集まって、トークイベントが開催された。僕も司会役で参加したのだが、こういう出品者同士の交流の機会が持てたことはとてもよかったのではないかと思う。お互いにどんな「ZINE」をつくっているのか確認できて、いろいろな刺激を受け、今後の制作活動に活かすことができるからだ。

ただ、出版物のレベルという意味では、まだまだという印象だった。パソコンを使ったデザイン・レイアウトが簡単にできるようになり、プリンターの性能が上がったことで、「ZINE」を実際に制作するうえでのハードルはかなり低くなっている。それが安易な垂れ流し的な表現につながっていることは否定できない。また、プライヴェートな日常の断片を無作為に綴っていくような「写真日記」的な造りの「ZINE」があまりにも多すぎるのも気になる。リラックスと緊張感をうまく使い分けて、写真集としてのクオリティを上げていってほしいと思う。

会場に並んでいた「ZINE」のうち、個人的には櫻井龍太の『姉とモモンガ』が面白かった。大阪人らしいサービス精神と語り口のうまさが、軽やかな写真の構成に活かされている。中国出身の劉通の『jin』にも別な意味で注目した。「jin」は「ZINE」ではなく「神、仁、人」のことだという。神話的な原風景を探し求める営みが、震えるような手触り感のあるモノクローム写真に封じ込められている。これら、あまりにも対照的な二つの写真集が、同じテーブルにほぼ隣り合って並んでいるのも、こういうイベントの醍醐味だろう。

2011/06/11(土)(飯沢耕太郎)

写真家・東松照明 全仕事

会期:2011/04/23~2011/06/12

名古屋市美術館[愛知県]

会期ぎりぎりで、なんとか間に合って見ることができた「写真家・東松照明 全仕事」展。タイトル通り、デビュー作の《皮肉な誕生》(1950)から、沖縄・那覇をデジタルカメラでスナップした近作まで、名古屋市美術館の全館を使って500点以上の作品が並ぶ大規模展である。「記憶の肖像、廃墟の光景」「占領/アメリカニゼーション」「投影──時代と都市の体温」「長崎──被爆・記録から肖像へ」「泥の王国」「太陽の鉛筆──沖縄・南島」「“他者”としての日本への回帰──京・桜」「“インターフェイス”──撮ることと作ること」という8部構成は、東松の代表作を時間軸にそってほぼ全部フォローしており、ここまでかゆいところに手が届くような展覧会は、これまでなかったのではないだろうか。

ただ、これだけの量になると、観客は互いに衝突し、さまざまな方向に伸び広がり、飛び散っていくイメージのカオスに巻き込まれてしまって、ほとんど呆然としてしまうしかない。僕のように東松の作品をずっと見続けてきた者でもそうなのだから、初めて彼の写真に接するような観客にとっては、「この写真家は何者なのだ?」という疑問が深まるだけではないだろうか。むしろ、もう少しテーマを絞り込み、たとえば最後のパートで提示された「撮ることと作ること」という、東松の、対立的でありながらどこかつながってもいる問題意識に焦点を合わせて展示全体を再構築していくのも面白かったかもしれない。《ゴールデン・マッシュルーム》(1990~92)、《キャラクター・P 終の住処》(1996~98)、また1960年代に制作された《オリンピック・カプリッチオ》(1962)、《廃園》(1964)といった、いわゆる「メイキング・フォト」系の作品群については、これまであまり系統立ててきちんと論じられてこなかったからだ。それにしても、見れば見るほど謎が深まっていく東松照明という写真家の、どこか狂気じみた迷宮性を、あらためて強く感じざるをえない大展覧会だった。

2011/06/10(金)(飯沢耕太郎)

瀬戸正人「binran」

会期:2011/06/03~2011/06/26

BLD GALLERY[東京都]

瀬戸正人の「binran」のシリーズは、2008年にリトルモアから写真集として刊行されている。これまで、瀬戸自身が運営するPLACE Mで展示されたことはあるのだが、写真集を含めてそれほど評判にはならなかった。僕は以前からなかなか面白い仕事だと思っていたので、銀座のBLD GALLERYであらためてきちんと見る機会ができたのはとてもよかったと思う。

ビンラン=檳榔とは、台湾をはじめ東南アジア各国で広く嗜好品として用いられる木の実のことだ。ずっと んでいると赤い汁が出てきて、噛みタバコのような軽い神経の興奮を覚える。若い女の子を売り子に、そのビンランの実を売る小さな店が、1990年代以降、台北などの都市の郊外に急速に増えてきた。瀬戸が集中して撮影したのは、四角いガラスの金魚鉢のようなブースに、ミニスカートの、あられもない格好をした女性たちが座って客を待っている、その「ビンラン・スタンド」の光景である。

瀬戸の代表作であり、1996年に木村伊兵衛写真賞を受賞した「部屋」のシリーズもそうなのだが、彼の手法は「ディテール主義」とでも名づけることができるだろう。大判、あるいは中判カメラの克明な描写力を活かして、それほど広くない空間を、文字通り細部まで舐めるように撮影していくやり方だ。その手法はこの「binran」でも見事に活かされていて、カラー・プリントにくっきりと浮かび上がってくる、女の子たちのきらびやかだが哀切感が漂う衣裳、幼さと開き直りが同居する表情、中・洋折衷のキッチュなインテリアなどの取り合わせが実に面白い。西欧的なポップ・カルチャーが土着化していく過程の見事な実例といえるだろう。なんとも奇妙なたたずまいの「ビンラン・スタンド」それ自体が、現代美術のインスタレーションのようにも見えてくる。

2011/06/07(火)(飯沢耕太郎)

野村佐紀子 展

会期:2011/06/02~2011/06/17

野村佐紀子はこのところphotographers’ galleryで毎年個展を開催しているが、それもいつのまにか4回目になった。展示を重ねていく間に、以前の彼女の写真とは違ったスタイルの表現の形が生まれつつあるように思う。

野村の代名詞といえるのは、プライヴェートな空間で、闇の中に溶け込んでいくような男性ヌードだが、photographers’ galleryでの展示では、その前後に風景、オブジェ、スナップなどの写真群がつけ合わされ、写真家の移動の軌跡や感情のざわめきが浮かび上がってくる「物語」的な構造が模索されている。その試みは、今回の展示作品でほぼ完成の域に達したのではないだろうか。白木のフレームにおさめられた18点の写真を目で追っていくうちに、不思議な余韻を残すイメージの流れに誘い込まれていくような気がしてくる。写真の大きさ(2点だけがやや大きく引き伸ばされている)のバランスや、カラー(4点)とモノクローム(14点)の配合もうまくいっていて、野村の視線と見る者の視線が自ずと同化していくような感覚を味わうことができた。野村が荒木経惟のアシスタントとして写真の世界に飛び込んでから20年が過ぎ、師匠とはやや違った、ゆったりとした時間の流れを含み込んだ「物語作家」のスタイルが身についてきているように感じる。

なお、photographers’ galleryの隣室のKULA PHOTO GALLERYでも、野村の個展「REQUIEM」が開催されていた。旧作の男性ヌード10点と、森の風景とカーテン越しに差しこむ光を捉えたカラー作品が2点。男性ヌードは入稿用の原稿なのだろう。赤いペンでの描き込みやナンバリングの数字がある。本人に確認できなかったのだが、おそらく何か鎮魂の意味を込めた展示なのだろう。こちらも、囁きかけるように静かに語りかける野村の声が聞こえてきそうな、いい展示だった。

2011/06/03(金)(飯沢耕太郎)

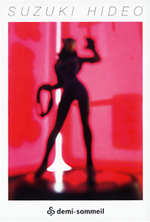

鈴木秀ヲ「輪郭の眺め」

会期:2011/05/24~2011/06/04

ギャルリ ドゥミ・ソメーユ[東京都]

鈴木秀ヲの新境地である。これまでの彼の仕事は、1995年の写真集『パーテル・ノステル[少年の科学]』(Mole)によく表われているように、「オブジェ少年」の夢想を形にしたような、端正で構築的なモノクローム作品が中心だった。ところが、今回の「輪郭の眺め」では、これまでの仮面をかなぐり捨てるように、夢想の方向を大人のエロティシズムに転換させている。

鈴木がテーマとして選んだのはベティ・ペイジ。これには驚いた。ベティ・ペイジといえば「アンダーグラウンドのマリリン・モンロー」と称された1950~60年代のカルト・モデルである。特にあられもない衣裳に身を包んで、ボンデージ系の雑誌のためにポーズとった写真で、密かな、だが根強い人気を誇っていた。1980年代以降、そのコケティッシュな魅力あふれる写真群はふたたび注目されるようになり、2005年には伝記映画まで公開されている。鈴木がベティ・ペイジ・フリークだったとはまったく知らなかったが、写真集や雑誌の写真図版から複写したプリントを、コラージュ的に配置した展示はかなり面白かった。緑と赤の画像をずらしてプリントし、立体写真のような効果を出したり、特徴的なスカーレットの色味を強調したり、画像の一部をわざとぼかしたりする操作を加えることで、現実と幻想の間をふわふわと漂うような気分が生じてきている。あまり肩肘張らずに、どこか楽しげに、余裕を持ってイメージと戯れている様子が伝わってきた。このアイディアと手法は、ベティ・ペイジ以外の時代のイコンにも応用が利くのではないだろうか。

2011/06/02(木)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)