artscapeレビュー

飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー

森山大道「オン・ザ・ロード」

会期:2011/06/28~2011/09/19

国立国際美術館[大阪府]

森山大道のような長いキャリアと高い知名度のアーティストの回顧展を開催する時には、大きく分けて二つのやり方があると思う。ひとつは順を追って、クロノジカルに代表作を並べていくオーソドックスな展示、もうひとつはむしろ積極的に作家の作品世界を解体=構築し、新たな解釈を打ち出していくやり方だ。前者は無難だが見慣れた眺めを見せられるだけになりがちだし、後者はその作家をずっとフォローしている観客にとっては新鮮味があるが、初めて見る者にとっては混乱をもたらすことになる。つまりどちらも一長一短があるわけで、両方の可能性をバランスよく追求していくキュレーションが必要になるということだ。

今回の森山大道展に関していえば、そのバランスがかなりうまくいっているように感じた。観客はまず「東京」と題する、大伸ばしのデジタル・カラープリントがぎっしりと隙間なく並ぶ部屋に導かれる。このシリーズは森山の最新作であり、いきなりこの写真家の表現の生々しい「現在形」が突きつけられるのだ。さらに「ブエノスアイレス ハワイ 記録」「新宿」と2000年代以降の作品が並ぶ部屋が続く。照明は暗く落とされ、作品の一点一点がスポットライトに照らし出されて白熱した光を発しているように見える。そしてそこから先はやや小さく区切られたスペースに、1968年のデビュー写真集『にっぽん劇場写真帖』から始まって、『狩人』『写真よさようなら』『遠野物語』『続にっぽん劇場写真帖』『光と影』『仲治への旅』『サン・ルゥへの手紙』『Daido hysteric』『COLOR』と主要な写真集の掲載作が並んでいる。つまり、現在の森山大道の写真家としての営みをクローズアップして見せるパートと、クロノジカルに表現の変化を追うパートとを組み合わせることで、この写真家に特有の「路上」における眼差しや身振りのあり方が、立体的に浮かび上がってくるように仕組まれているのだ。

強く感じたのは、森山の写真が与えてくれる「そこに何ものかが生成しつつある」という独特のドライブ感である。どの写真を見ても、画面のあらゆる細部から、震え、うごめき、うねり、伸び縮みする生命力の波動が伝わってくる。そのアニミスム的なエネルギーの放出のあり方は1960年代の初期作品でも、最新作の「東京」シリーズでもまったく変わらない。「路上」は彼にとって、あらゆる生命の母胎となる大いなる混沌なのだ。

2011/07/10(日)(飯沢耕太郎)

たかはしようこ「イノセント」

会期:2011/06/30~2011/07/05

東京綜合写真専門学校の校長をつとめる谷口雅から、世田谷区北沢の現代HEIGHTSで、連続展をやるという通知がきた。「春、桜を撮っていた」(6月30日~7月5日)を皮切りに、「街の闇の心地良さに」「移動あるいは想起する日常性」「水面を眺めてばかりいる」と7月26日まで4部構成で「春から夏へ、切断し旋回する四つの写真の試み」が展開される。その最初の展示を見に行ったら、奥のGallery DENでは、東京綜合写真専門学校を3年前に卒業した、たかはしようこの「イノセント」展が開催されていた。どうやら谷口のもくろみというのは、自分の展示を露払い役にして、4人の若手女性写真家たち(ほかにシンカイイズミ、森花野子、大沼洋美)の個展を同時期に開催し、そちらに観客を集客しようということだったようだ。

まんまとその企みに乗せられてしまったのだが、たかはしの作品はなかなか面白かった。淡い色彩や弾むようなカメラワークは、この世代の女性写真家たちのトレードマークのようなものだが、それに加えて森の中の粘菌(変性菌)のように分裂し、増殖していくドット状の形象に対するこだわりに、彼女の独特の視点がある。以前は自分で手を加えたオブジェを撮影する作品が中心だったのだが、近作にはスナップやポートレートも加わってきている。ただ、そろそろセンスのいい「イノセント」な世界を構築することだけでは、物足りなくなる時期にさしかかっているのではないかと思う。哲学や思想というのはやや大げさかもしれないが、自分の世界観をもっときちんと集中して打ち出していくべきだろう。一皮むければ、いい作家になっていくのではないかという予感がする。

谷口雅の作品は、タイトルのつけ方ひとつ見ても、彼の世界観にしっかりと裏打ちされている。たかはしにとっては、身近にいい手本があるということだ。

2011/07/03(日)(飯沢耕太郎)

榮榮&映里「三生万物」

会期:2011/07/02~2011/08/14

資生堂ギャラリー[東京都]

榮榮と映里の展覧会が東京・銀座の資生堂ギャラリーで始まった。彼らについては、以前artscapeの記事でも紹介したことがあるが、榮榮(ロンロン)が福建省生まれの中国人、映里(インリ、本名鈴木映里)が横浜生まれの日本人という異色のカップルで、2000年以来北京を中心に作品を制作・発表している。2007年には、中国では最初の総合的な写真芸術センター、三影堂撮影芸術中心をほとんど自己資金のみで設立し、中国現代写真の未来を見据えた活動を開始した。今回の展示は、その彼らの作品の日本における最初の本格的な紹介ということになる。タイトルの「三生万物」は「道は一を生み、一は二を生み、二は三を生み、三は万物を生む」という老子の言葉を引いてつけたのだという。彼らの作品世界をよく表わすタイトルといえるだろう。

今回は彼らが最初に暮らした北京の住居の取り壊しを、日記のようなスタイルで撮影した「六里屯」、三影堂撮影芸術中心の建物の工事現場を背景に、家族や仲間たちとの関係を細やかに綴った「三影堂」、男の子が続けて3人生まれ、家族が増えていく過程を記念写真のように定着した「草場地」など、主に2000年代後半以降の近作を中心に展示している。周囲の現実に対する違和、怒り、哀しみなどを二人の裸体を介在させて激しく問いつめていく初期の作品に比べると、眼差しはより柔らかくなり、穏やかな充足感が全体を支配しているように感じる。だがそれでも、私的な生のあり方を、身体的な表現に託して中国社会の強制的なメカニズムに対置させていこうとする彼らの姿勢は揺るぎないものがあると思う。おそらくこれから先も、彼らに降りかかってくるさまざまな困難に真っ向から対峙しながら、共同制作を続けていくのではないだろうか。

7月2日にワード資生堂(銀座資生堂ビル9F)で開催されたギャラリートークで、彼らが話してくれたことが感慨深かった。忙しい展覧会の準備作業の合間を縫って、気仙沼や石巻など東北地方の震災の被災地を訪れたのだという。もちろん、まだその経験がどんなふうに彼らの作品に反映されていくのかは、彼ら自身にもわかっていないようだ。だがまずは生と死とが交錯する被災地の状況を、目に刻みつけ、身体感覚として受けとめようとするその態度は、とても真摯で誠実なものであると感じた。

2011/07/02(土)(飯沢耕太郎)

下瀬信雄「結界VII」

会期:2011/06/22~2011/07/05

銀座ニコンサロン[東京都]

「構想から20年、個展では7回目」という下瀬信雄の「結界」シリーズ。彼の撮影のテリトリーである山口県萩市周辺の野山の植物に、4×5インチの大判カメラを向け、しっかりと丹念に写しとっている。一見地味だが、じっくりと見ていると実に味わい深い作品であることがわかる。

「結界」とは聖と俗の領域を分ける場所という仏教の用語だが、下瀬の解釈によれば「私たち人類が発明した『空間領域の境界』を表す言葉」ということになる。たしかに足元の大地に目を向けると、そこに見えない境界線が走っているように感じることがある。自然、とりわけ植物たちが「超えてはならない」と呼びかけているようでもある。下瀬のカメラは、その微かな気配を鋭敏に感じとり、緻密で端正なモノクロームのイメージに置き換えていく。オオバコの葉の上に架かった蜘蛛の巣にびっしりとついた水滴、草むらを優美にうねりながら進む蛇、それら生きものたちの小宇宙が、人間ではなく自然の摂理をリスペクトする眼差しによって、鮮やかに浮かび上がってくるのだ。「結界」とは別な見方をすれば、生と死の世界を分かつ境界線なのではないかとも感じた。

このシリーズはニコンサロンで既に7回にわたって発表され、2005年には伊奈信男賞も受賞している。だが、日本人の自然観の根源を問い直すようなその重要性は、まだきちんと評価されていないのではないだろうか。そろそろ写真集のような形にまとめていく時期にきているのではないかとも思う。なお、本展は7月21日~27日に大阪ニコンサロンに巡回される。

2011/06/30(木)(飯沢耕太郎)

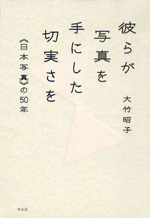

大竹昭子『彼らが写真を手にした切実さを 《日本写真》の50年』

発行所:平凡社

発行日:2011年6月20日

大竹昭子を写真の世界に引きずり込んだのはどうやら僕だったらしい。大竹が写真について最初に本格的に取り組んだのは、のちに『眼の狩人──戦後写真家たちが描いた軌跡』(新潮社、1994)にまとめられる写真家インタビューを『藝術新潮』に連載したことだったのだが、たしかに彼女を同誌編集部に紹介したのは僕だった。本書『彼らが写真を手にした切実さを 《日本写真》の50年』の刊行記念のトークイベント(青山ブックセンター本店、6月22日)で大竹に指摘されて、なぜそれまでまったく写真論など書いていなかった彼女を推薦したのかについて記憶を辿ってみたのだが、どうもうまく思い出せない。ともかくその選択は結果的に大当たりだったわけで、大竹はその後も日本の写真表現の現場をフォローし続け、本書の執筆にまで至った。ほぼ同世代の書き手として、僕は彼女の写真についての見方に信頼を寄せている。ごく稀に意見が分かれることがあるのだが、ネガティブに反応するつもりはなく、それはそれで教えられることが多い。

本書は大きく二部に分かれ、第一部では『眼の狩人』に収録された文章から森山大道、中平卓馬、荒木経惟、篠山紀信が取りあげられている。そして第二部では「新しい潮流の出現」として、1990年代以降に登場してきた佐内正史、藤代冥砂、長島有里枝、蜷川実花、大橋仁についてのインタビュー評論が並ぶ。こちらは『真夜中』に2008~2009年に連載した記事に加筆したものだ。さらに補論として、書き下ろしのホンマタカシ論「写真と現代美術のあいだ」「《日本写真》について考える」「中平卓馬の写真家覚悟」といった文章が付け加えられている。

全体を通して浮かび上がってくるのは、これらの写真家たちが1960年代以来半世紀にわたってつくり上げてきた《日本写真》とは何なのかという問いかけだ。このことについては、まだ完全に答えが出ているわけではない。だが、大竹が提起した「生命とマシンと外界とが三つどもえになった写真の現場」において、「感情や無意識の領域をもかかえ込んだ、混沌とした人間のありようそのものとむきあおうとする意志」を貫き通していこうとする写真家たちの営みを《日本写真》と呼ぶことについては、僕もまったく異存はない。これから先、《日本写真》のあり方をもっと細やかに確認し、検討していく試みが必要になってくるはずで、僕自身もそのことについて本気で考えていかなければならない時期がきているのではないかと感じている。

2011/06/22(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)