artscapeレビュー

SYNKのレビュー/プレビュー

グッドデザインエキシビション2016

会期:2016/10/28~2016/11/03

東京ミッドタウン、渋谷ヒカリエ8/COURT・CUBE、GOOD DESIGN[東京都]

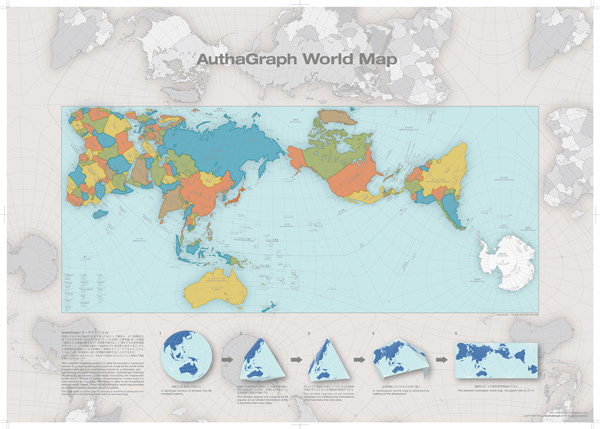

今年のグッドデザイン賞は、応募数4,085件から1,229件が受賞。東京ミッドタウンでは受賞全点を展示する(パネル展示を含む)「グッドデザイン賞受賞展」、ヒカリエ会場では歴代グッドデザイン賞受賞デザインから私たちの暮らしにおける安心・安全・防災のためのデザインをセレクトした展示「そなえるデザインプロジェクト」、GOOD DESIGN Marunouchiでは「2016年度グッドデザイン・ロングライフデザイン賞受賞展」が開催された。10年以上にわたって販売されている製品に与えられるロングライフデザイン賞を受賞した商品のひとつが充電式ニッケル水素電池「エネループ」だ。白いボディにシンプルで美しいロゴが「Panasonic」ロゴに変わり残念に思っていたが、海外では現在でも「eneloop」ロゴで販売されており、今回の受賞も海外用製品としてのものなのだそうだ。 本年度のグッドデザイン賞大賞は「世界地図図法[オーサグラフ世界地図]」(慶応義塾大学 政策・メディア研究科 鳴川研究室+オーサグラフ株式会社)。1569年にメルカトルが発表し、現在でも多くの世界地図で使用されているメルカトル図法には、緯度が高くなるほど実際よりも面積が大きく表示されるという欠点がある。これに対して、オーサグラフは、各大陸の大きさや形の歪みを抑えてより正確に世界をとらえるための地図だ。地球という球体の表面にある大陸のかたちや位置関係を平面に正確に展開する方法として思い出されるのは、地球の表面を多面体上に投影したうえで平面に展開するダイマキシオンマップだ。バックミンスター・フラーが1946年に発表したダイマキシオンマップは、展開のしかたによって大陸間の関係、大洋間の関係をかなり正確に表すことができる。しかしながら、ダイマキシオンマップでは大陸に注目して多面体を展開すれば大洋が分断され、大洋を優先すれば大陸が分断されてしまう。正四面体に投影した地球をベースに描かれるオーサグラフでは、大陸のかたちを正確に写しつつ、メルカトル図法の欠点である面積のゆがみを抑え、大洋を連続させることでダイマキシオンマップの欠点をも克服しようというものだ。さらにオーサグラフに特徴的なのは、この地図を反転してつなげていくことで、行き止まりのない、連続した球面としての地球を平面上に展開できるところだ。たとえば南アメリカから南極を経由してオーストラリアに至り、さらにユーラシア大陸を経て北アメリカに続くルートをひとつの平面上に表現できるのだ。オーサグラフが汎用的な世界地図として普及するかどうかは未知数だが、デザインによって世界の見方を変えようという壮大な試みに大賞が贈られたことに注目したい。[新川徳彦]

世界地図図法[オーサグラフ世界地図]

公式サイト:https://www.g-mark.org/gde/2016/

2016/11/02(水)(SYNK)

ART×BIKE:自転車、たおやかに…

会期:2016/10/14~2016/11/06

ギャラリー 工房親[東京都]

街歩き、路上観察を趣味とする人間からすると、自転車の速度は微妙だ。のんびり走っていても怒られない、好きなところで止められるのは、確かに自転車の利点なのだが、その速度では意外に街のあれこれを見落としてしまう。見落とさないように走っていると、ついつい進路に注意が及ばなくなってしまって危険なのだ。もちろん安全に走行しても自動車や電車による移動と比較すれば視界に入ってくる距離あたりの情報量は圧倒的に多いのだが、徒歩に比べれば少ない。またもうひとつの問題は、自転車で出かければ自転車で帰ってこなければならないことだ。レンタサイクルという手もあるのだが、どこでも借りることができるわけでなく、元の場所に戻って返却しなければならないという縛りがある。風を感じる、自然を感じる手段として自転車は好きなのだが、つまるところ街歩きに自転車は微妙なのだ。さて、こうした自転車に対する筆者の日頃の複雑な思いと本展とどう関係するのかというと、本展出品者アベキヒロカズらの作品がまさに路上観察をテーマにしたものだったからだ。ギャラリーから半径約1キロメートルを描いた布製の地図に、街角で採集したヘンなものの写真を缶バッジにしてプロットしている。移動に使われたのはA-bikeという超小型の折りたたみ式自転車。車輪の直径はわずか15センチメートルほど。重さは約7キログラムで電車やバスに持ち込んで運ぶことも容易だ。歩くよりは当然速いがそれほどスピードが出るわけでもない。特徴的な形状から無駄に衆目を集めてしまう恐れはあるが、価格を考慮しなければ街歩き、路上観察にも魅力的な乗り物と思われるので機会があれば試してみたい。

さて、本展は「自転車」を共通のテーマに、絵画、写真、グラフィック、インスタレーションなどでゆるくつながるアートの展覧会の第二弾だ。昨年の「夢走する自転車 ART×BIKE」(筆者は未見)から引き続いて本展のシンボルとして出品されているのは、マルセル・デュシャンの「自転車の車輪」を現代の自転車の車輪で再制作した「デュシャンに習いて」。アートだけではなく、ロードバイクの名品やサイクリング・ウェアまで出展されているところは、本展キュレーターの深川雅文、アートディレクターのクボタタケオの趣味が色濃く反映されている。興味引かれたアート作品のひとつは藤村豪による映像(と、それをテキスト化したもの)だ。自転車店を始めた男性に、なぜ自転車店なのかという質問を日をおいて繰り返し繰り返し尋ねるのだが、回答はそのときどきで同じ部分もあれば異なる部分もある。繰り返される同じ質問と、そのたびに生じるずれがとても面白い。[新川徳彦]

2016/10/29(土)(SYNK)

ムサビのデザインVI:みんなのへや

会期:2016/09/05~2016/11/12

武蔵野美術大学美術館 展示室3[東京都]

武蔵野美術大学 美術館・図書館がリニューアルオープンした2011年に始まった「ムサビのデザイン」シリーズ。第6回目は生活空間をテーマに会場は4つの「へや」で構成されている。1つめは、20世紀転換期にウイーンで活躍した建築家アドルフ・ロースがデザインした家具、照明、ガラス器が並ぶ「アドルフ・ロースのへや」。2つめは、北欧のモダン・デザイン、家具、照明、食器類が配された「北欧のへや」。3つめはチャールズ&レイ・イームズやジョージ・ネルソンらがハーマンミラー社から提案したミッド・センチュリーのモダン・リビングによる「アメリカのへや」。4つめは柳宗理や森正洋、剣持勇らが手がけた家具や食器、そして海外に戦後日本のモダン・デザインをアピールすることになったモントリオール万国博覧会日本館(1967年)の資料で構成された「日本のへや」である。それでは「へや」とはなんなのか。「みんな」とはだれなのか。これら4つの「へや」は相互にどのように関わり合っているのか。

本展を監修する柏木博(武蔵野美術大学教授)のテキストは、部屋について、自己の痕跡や記憶を集積させるもの、情報の空間(あるいは世界の圧縮)といった人の側から働きかけて構築される側面と、人の生活のありかた、人間関係に影響を与え、それらを規定する側面の2つを指摘している。また、20世紀半ばにおける「みんな」とは「民主主義」「インターナショナル」のことであり、それが「ミッド・センチュリーのデザインにとって『モダニズムであった』」という。とはいえ、戦後のモダニズムは「1920年代におけるそれとは、やや異なったもの」であり、その違いとは「それぞれの地域の特性を反映したモダニズム」なのである。(「『みんなのへや』を提案した時代」本展図録、8-17p)。戦後日本のデザインはアメリカの影響を強く受ける一方で、北欧のデザインもたびたび紹介されてきた。日本のデザイナーたちが日本的でありながらモダンな印象を持つデザインを模索する中でモデルとしたのが、インターナショナルなフォルムを持ちながらも地域性を残した北欧のデザインだった。アメリカも例外ではない。ミッド・センチュリーのデザイナーたちは、1950年代にアメリカとカナダを巡回した北欧デザイン展から影響を受け、それに対抗しうるデザインの提案を要請された。アドルフ・ロースは装飾のための装飾を批判し、その後のモダン・デザインの展開に大きな影響を与えた。しかし、北欧デザインの衝撃は、戦後のモダン・デザインに地域性、固有性という考えをもたらした。4つの「へや」は「モダン・デザイン」あるいは「ミッド・センチュリー」という言葉で括られがちな戦後モダン・デザインのローカリティを見せると同時に、「へや」を構成するもの、あるいは「へや」によって規定されるものによって、インターナショナルでありつつも地域の固有性を訴えてきた戦後デザインの姿を示している。[新川徳彦]

展示風景 左:アドルフ・ロースのへや 右:北欧のへや

展示風景 左:アメリカのへや 右:日本のへや

2016/10/24(月)(SYNK)

日本人と洋服の150年

会期:2016/10/06~2016/11/30

文化学園服飾博物館[東京都]

筆者の周囲では日常的に和服を着ている人を見ることは稀で、ほとんどの人たちは洋服で日々を過ごしている。しかしながら日本における洋装の歴史はせいぜい150年。明治維新以前(あるいはそれ以降も長く)着物を着てきた日本人が、どのように西洋の衣服を受け入れていったのか。この展覧会は150年にわたる日本人の洋装の歴史をたどる企画だ。とはいうものの、近年の歴史研究においては明治維新をそれ以前の文化からの断絶と見るのではなく、江戸期から明治期の連続性に着目するものが多い。本展も中心となっているのは明治・大正・昭和の洋服なのだが、序章においてポルトガル人漂着以降の唐物、南蛮物、紅毛物と呼ばれた文物が紹介されており、じつはその展示がとても興味深い。海外からもたらされた代表的な商品は更紗(木綿布)、羅紗(羊毛布)といった織物で、それらは服の一部に取り入れられたり、袋物に仕立てられたり、裂帖に貼り込まれて鑑賞されてきた。「縞」は「島」「島渡り」「島物」に由来する舶来の文様であった。日本の文化に溶けこんだ外来の衣服もある。「合羽」はポルトガル語のcapa(英語のcape)、「襦袢」は同じくgibão、袴に似た仕事着の「軽衫(カルサン)」はcalãoに漢字を当てたものだ。すなわち開国以前から日本人は西洋の衣装を模倣し、生活に取り入れてきたのである。また一方で、明治になってすべての人々の間で急速に洋装化が進んだわけではないことも示されている。官吏、軍人、鉄道員、郵便配達夫など、社会インフラに従事する人々の制服にはいち早く洋装が取り入れられ、大正期には都会で働く男性のほとんどが洋装であったが、そうした人々も自宅では着物で過ごすことが多かった。女性の洋装化はさらに遅かった。展示解説によれば、今和次郎の街頭調査では、昭和初めの東京の女性の洋装化率は2%、昭和12年には25%。戦後においても着物の女性は多く、地方においてそれはさらに顕著だったという。ただし変化がなかったわけではない。カフェの女給は和服に洋式のエプロンをつけ、街を行く女性はレースの日傘を差し、袴姿の女学生はタイツとブーツを履くなど、洋装はしばしば部分的に取り入れられ、ハイブリッドなファッションをつくっていったのだ。

時代の中で変わるものと変わらないもの、あるいは変化の速度という点で、実物資料と同様、あるいはそれ以上に興味深く感じるのは「洋服」という言葉それ自体だ。和服が日常着であった時代にそれと区別する意味で用いられた言葉が、洋装が日常着になり、かつての日常着が「和服」と呼ばれて日常着と区別されるようになったにも関わらず、いまだに「洋服」と呼ばれているのはなぜなのか。「洋服」という言葉には西洋式の服という以上の意味が含まれているのか。「洋服」の歴史には、衣服に対する日本人のアイデンティティと舶来の文化への眼差しを見ることができるのかもしれない。[新川徳彦]

展示風景

2016/10/20(木)(SYNK)

明治のクール・ジャパン 横浜芝山漆器の世界 ─金子皓彦コレクションを中心に─

会期:2016/07/22~2016/10/23

横浜開港資料館[神奈川県]

安政6年(1859年)の開港以来、横浜港からは漆器、陶器、木製品などさまざまな工芸品が輸出され、来日した外国人がお土産品として購入した。輸出港である横浜には各地から工芸職人が移り住み、これら輸出向け商品の生産を行なった(京都から横浜に移り住んだ陶芸の宮川香山(真葛焼)もそのひとりだ)。芝山漆器(芝山細工)は、江戸時代の後期、上総国武射郡芝山村の芝山専蔵によって考案されたといわれる。平面的な螺鈿細工と異なり、芝山細工は美石、象牙、珊瑚、貝殻などを材料に、人物、花鳥を大胆なレリーフで表現している。当初は江戸向けの商品であったが、開港後に横浜で生産が始まり、その盛期には50軒100を数える職人がいたという。花鳥の他、外国人好みの富士山や人力車の意匠が小箱や宝石箱、横浜写真と呼ばれる着色写真アルバムの表紙に施された。本展に出品されている芝山漆器の多くは、日本輸出工芸研究会会長・金子皓彦氏のコレクション。このほか、昭和52年(1977年)まで横浜で代々漆器を製造していた村田家の資料、現在横浜芝山漆器を製造している宮崎輝生氏による作品、下絵、工程品、工具が展示された。

近年明治の輸出工芸に人々の関心が集まっている。ただし、都心の美術館で見ることができるのは、海外での万国博覧会に出品された優品や、帝室技芸員となった工芸家たちの作品が中心で、地場の職人が手がけ、外国人のお土産になったような工芸品が美術館に並ぶことは稀だ。「超絶技巧」ともてはやされている明治工芸を見知った人には、同時期につくられた芝山細工のような輸出工芸品の意匠はとても奇異に見えると思う。しかしながら、以前金子コレクションについて書いた言葉を繰り返せば、これらの製品に用いられた技術は必ずしも一流ではないかもしれないが、ここに見られる品々は優品として遺されてきたものよりもずっと普遍的な日本の工芸品生産の結果であり、明治以降、否、それよりもはるか以前から、マーケットを志向せずしては存立し得ない工芸の本来の姿を伝える貴重な史料なのだ。[新川徳彦]

関連レビュー

華麗なる日本の輸出工芸──世界を驚かせた精美の技:artscapeレビュー|SYNK (新川徳彦)

懐かし うつくし 貝細工:artscapeレビュー|SYNK (新川徳彦)

没後100年 宮川香山:artscapeレビュー|SYNK (新川徳彦)

2016/10/16(日)(SYNK)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)