artscapeレビュー

建築に関するレビュー/プレビュー

「バウハウスへの応答」展

会期:2018/08/04~2018/10/08

来年、2019年はバウハウス創設100周年に当たる。本展を観るにあたり、創設者のヴァルター・グロピウスが遺した「バウハウス宣言」をあらためて読んでみた。それは「あらゆる造形活動の最終目標は建築である!」という有名な言葉で始まる。最終目標が、なぜ建築なのか。それはグロピウスが建築家であったことに起因しているのだろうが、建築とは、もっとも大きな造形物の象徴として語られたのではないかと思う。大きく見れば街づくり、社会づくりを指したのかもしれない。「バウハウス宣言」を読み進めると、さらに目をひく言葉が書かれている。「サロン芸術において失われた」「非生産的な『芸術家』が」と、それまでの欧州における上流階級のための芸術を完全否定する。そのうえで「建築家、彫刻家、画家、我々全員が、手工業に戻らねばならない!」「芸術家と手工業者の間に本質的な差異はない」と手工業を推奨する。つまり上流階級を満足させる絵画や彫刻にではなく、庶民の暮らしに実質的に役立つ建築や街づくりにその創造力を集約させようとしたのではないか。その点でバウハウスは造形教育を通じた、社会改革でもあったと言える。

山脇巌《バウハウス・デッサウ》(1931) 武蔵野美術大学美術館・図書館 ©山脇巌・道子資料室

山脇巌《バウハウス・デッサウ》(1931) 武蔵野美術大学美術館・図書館 ©山脇巌・道子資料室

本展ではバウハウスの教育理念が欧州にとどまらず、世界へ広く波及したことに着目する。その実例として日本、インドの造形教育が挙げられた。日本では建築家の川喜田煉七郎が主宰した「新建築工芸学院」がある。その授業風景写真や雑誌、書籍、そしてインスタレーション作品が展示されていた。本展では取り上げられていないが、実は同学院に通った学生のひとりに桑澤洋子がいる。彼女はそこでモダンデザインに目覚め、その経験が後に桑沢デザイン研究所創立へとつながった。現にグロピウス夫妻が同研究所を訪問し、賞賛したという記録が残っている。当時、川喜田が行なった授業について、「先生がバケツをがんがん叩き、そのリズムを感じたままに表現する」といった様子を桑沢は記している。とにかくユニーク極まりない授業だったらしい。

そもそも、日本での芸術のあり方は欧州とは異なっていた。彫刻といえば主に仏像であり、絵画といえば主に屏風や襖に描かれた。また、江戸時代に流行した浮世絵は庶民が楽しんだ風俗画だ。木工、陶芸、漆芸、染色など工芸品のレベルも高く、それらが庶民の暮らしを豊かに彩った。それゆえ、戦前の1930年代にやってきたバウハウスの教育理念を、日本は受け入れられやすかったのではないかとも言われる。この節目の年にバウハウスについてあらためて考えるよい機会となったが、しかし展示内容が小規模で、やや物足りなさを感じたのも正直なところだ。できれば、当時の授業内容や習作をもっとたくさん観たかった。

作者不詳《バランスの習作(モホイ=ナジ・ラースローの予備課程)》(1924-25/1995[再製作]) ミサワバウハウスコレクション

作者不詳《バランスの習作(モホイ=ナジ・ラースローの予備課程)》(1924-25/1995[再製作]) ミサワバウハウスコレクション

公式ページ:http://www.momak.go.jp/Japanese/exhibitionArchive/2018/426.html

2018/09/09(杉江あこ)

Eureka《Dragon Court Village》《Around the Corner Grain》

[埼玉県]

『卒計で考えたこと。そしていま』(彰国者)の第3弾を制作するために、埼玉県の浦和市にあるEurekaの事務所にて、稲垣淳哉のインタビューを行なう。古谷誠章による学部の設計課題ハイパースクールと同じ設定を、もう一度、違うデザインで行なったのが、卒計だったという。それにしても、学部の課題を繰り返すというのは珍しいだろう(筆者の知る限り、ほかには貝島桃代が学部課題を発展させたケースがある)。ちなみに、生徒それぞれの母校に異なる機能を付加するハイパースクールは、早稲田大の名物課題であり、建築新人戦でも毎年ファイナリストを送りだしているものだ。したがって、彼の場合、敷地は、ユニークな集合住宅《Dragon Court Village》を手がけた地元の愛知県、岡崎市である。なお、学部時代には古谷研のメンバーとして、新潟の月影小学校のリノベーションに関わり、卒論では日本各地で廃校になった学校のリノベーションの事例を研究したという。

その後、稲垣は大学院で、アジアの集落調査を行なうが、ほとんどの現場はすでに研究されていたことから、むしろ集落が現代化された状況に興味をもつ。その体験が地方都市の郊外にコミュニティの場をつくる《Dragon Court Village》につながった。インタビューの現場も、EurekaとMARU。architectureによる集合住宅《Around the Corner Grain》である。街の角地に大きなオープン・スペースをもうけ、その上にアクロバティックな構造によってヴォリュームが張り出す。また立体街路のような共有する外部階段が貫入し、外観からは戸数が判別しにくい7戸を凹凸パズルのように構成している。さらに可変な付属構築物を足していく。《Dragon Court Village》とも共通する部分もあるが、駐車スペースをそれほど必要とせず、狭い敷地でより複雑に住戸と階段が絡みあう点において、埼玉ならではの建築になっている。Eurekaは、現代におけるヴァナキュラー建築を追求しているのだ。

《Around the Corner Grain》外観

《Around the Corner Grain》外観

《Around the Corner Grain》模型

《Around the Corner Grain》模型

《Around the Corner Grain》外観

《Around the Corner Grain》外観

《Dragon Court Village》(愛知県)マルシェを開催している日の様子

《Dragon Court Village》(愛知県)マルシェを開催している日の様子

2018/09/07(金)(五十嵐太郎)

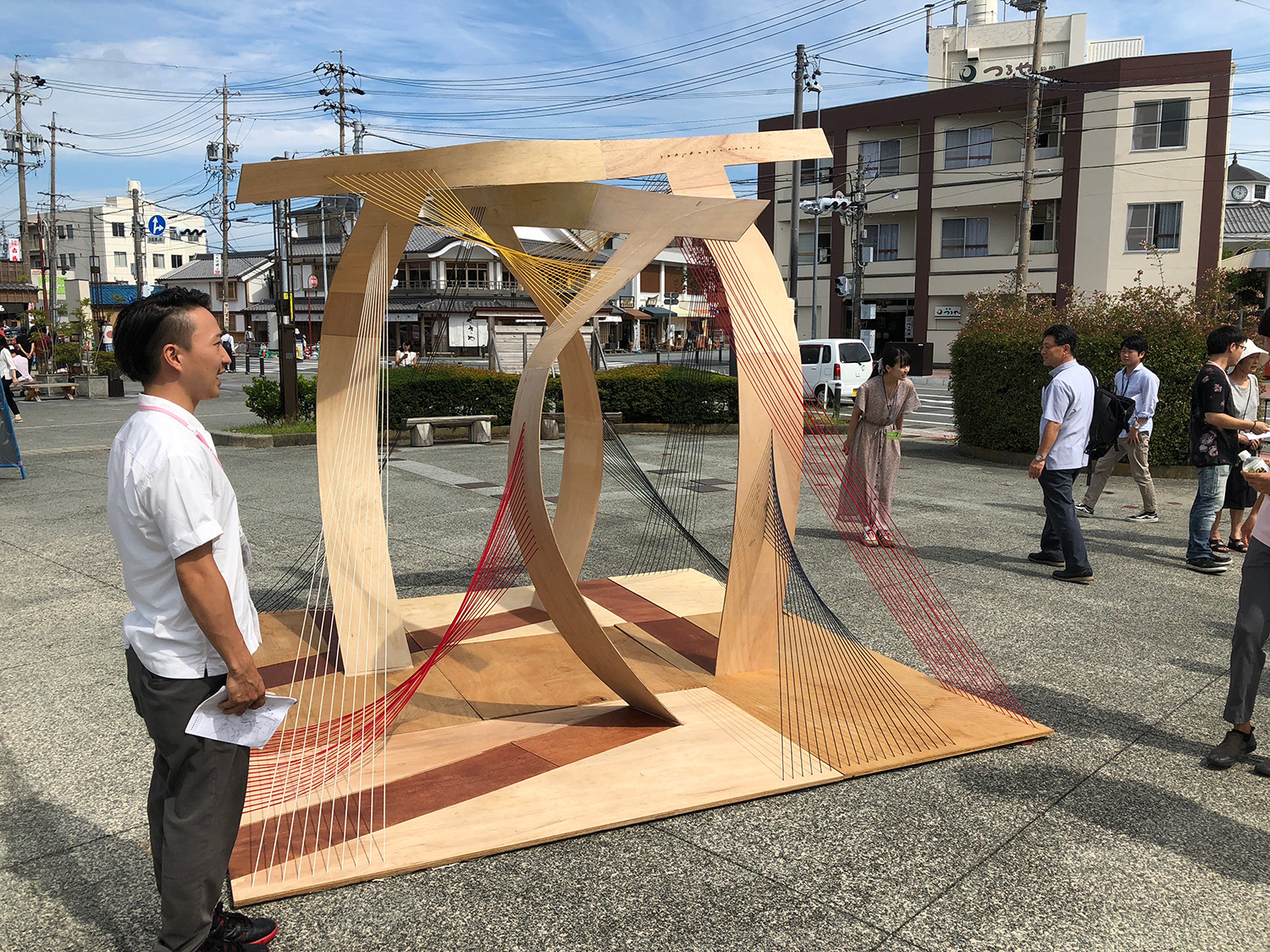

建築学生ワークショップ伊勢2018 提案作品講評会

会期:2018/09/02

いせシティプラザ[三重県]

毎年、夏の参加を楽しみしているのが、平沼孝啓が率いるアートアンドアーキテクトフェスタ(AAF)が主催する建築学生ワークショップである。特徴は、建築という分野が抱える両極というべき歴史と構造だ。すなわち、毎回の敷地が、平城宮跡、竹生島、高野山、キトラ古墳、比叡山、伊勢神宮という歴史的な建造物がたつ聖地である(来年は出雲大社、今後は東大寺も予定)。と同時に、実際にモノをつくるワークショップはほかにも存在するが、構造家の佐藤淳や腰原幹雄らがクリティークに入るように、構造的な視点が重視されていることだ。筆者としても構造家から見ると、どのような解釈ができ、またどのように改善できるかといったコメントを聞くのは、とても勉強になる。また興味深いのは、学生が安全性に寄った守りのデザインを出すのに対し、構造家がもっとぎりぎり限界の攻めのデザインにできるはずだと煽ること。実際、それで講評の直前に倒壊した作品も目撃した。

さて、今回は伊勢神宮である。あいにく昨年の台風によって、せんぐう館が被害を受け、勾玉池周辺の敷地を使えず、パヴィリオンの設置場所は駐車場に変更された。いせシティプラザで開催された7月28日の中間講評では、どうなることかと心配したが、9月2日の最終講評では、これまで3年間参加したなかで、クオリティが高い完成作が並んでいた。例年通り、中間から大きく得点を伸ばし、逆転する作品が出るのも、楽しみのひとつである。今回は懸垂線で垂れるロープと同じ形状の構造材が混じりあう、5班のこれまでにないタイプの作品が一等だった。ほかには膜にのっている水量が減少することで形状が変化する2班、石の使い方に複層的な役割を与えながら、結界を形成した6班、鳥居のデザインを脱構築するポストモダン的な7班、版築に挑戦した8班などが印象に残った。会の最後に行なわれた神宮司廳の音羽悟からのあいさつは長かったけど、大変に面白く、これだけ建築に関心をもって、学生を熱く応援する人物が、伊勢神宮から出てきたことが今回の最大の成果ではないかと思う。

5班《届きそうで届かない》

5班《届きそうで届かない》

2班《ケをハレ》

2班《ケをハレ》

6班《サイクル》

6班《サイクル》

7班《伝承によって伝わるもの》

7班《伝承によって伝わるもの》

2018/09/02(日)(五十嵐太郎)

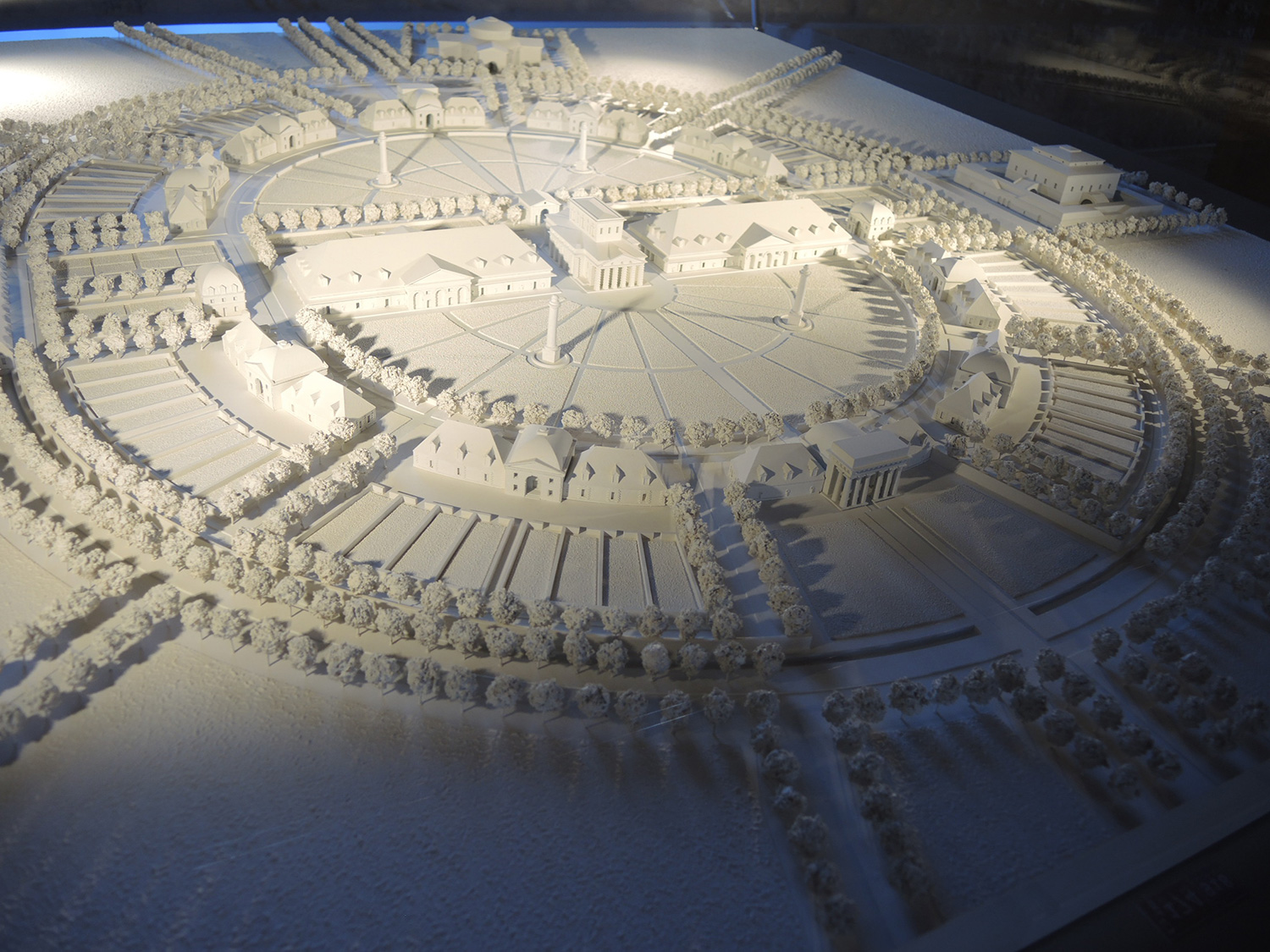

クロード・ニコラ・ルドゥー《アル=ケ=スナン王立製塩所》

[フランス、アル=ケ=スナン]

ブザンソンの街から鉄道でおよそ20分。駅からは数分程度。エントランスで巨大なグロッタが出迎えるアル=ケ=スナンの王立製塩所を再訪した。18世紀にクロード・ニコラ・ルドゥーが手がけたもので、半円の輪郭にそって各種の施設が並ぶが、これに想像上の接ぎ木をした円形の理想都市も提案したことでよく知られている。入ってすぐ左側にあるルドゥー博物館に、以前はこれほど大量の模型はなかったと思うので、おそらくリニューアルされて、展示デザインも洗練されている。その内容は理想都市の各施設、リング状に並べたパリの市門ほかのプロジェクトを網羅しており、彼が古典主義を言語として操作しつつ、形態の構成における新しいパラダイムに肉薄していたことがよくわかる。

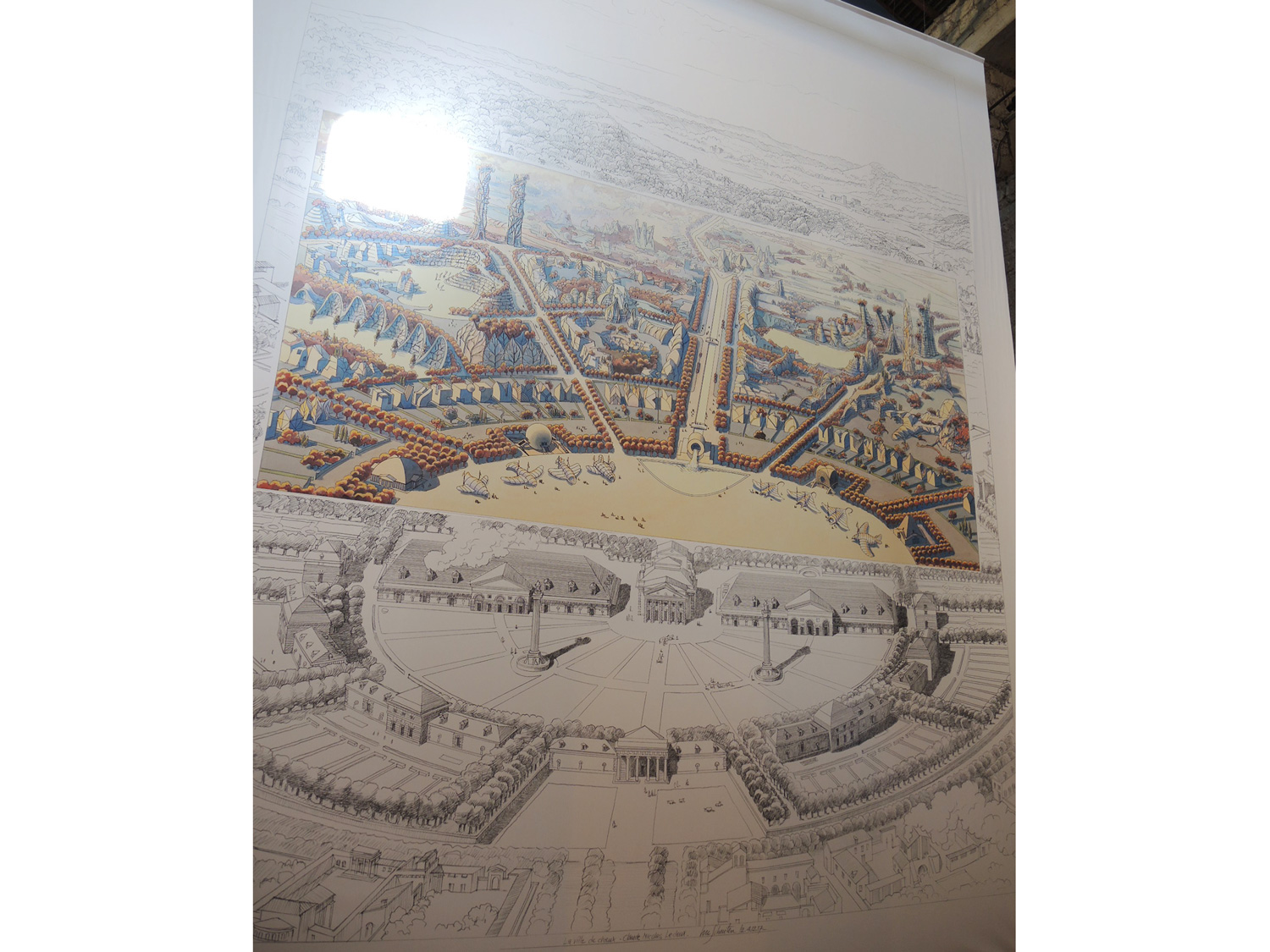

なお、アル=ケ=スナンでは、バンドデシネの巨匠シュイッテンの兄弟で建築家リュックの展覧会を開催していたことも興味深い。新旧の幻想的な建築家が対峙するからだ。展示では、リュックによる数多くの幻想的な未来都市のドローイングと建築・乗物の模型を紹介していた。デザインのテイストは、有機的、植物系である。例えば、地元のブリュッセルや上海の未来における都市の変化、ルドゥーへのオマージュとして残りの半円を継ぎ足した独自のイメージなど、盛りだくさんだった。ちなみに、アル=ケ=スナン最初の訪問は、当然ネットがない時代であり、ラ・トゥーレットでパンフを発見し、近いことに気づいたのがきっかけである。そしてトーマス・クックの時刻表とにらめっこし、同日にリヨンに戻るにはどうしてもひと駅分、接続がなかったが、歩けばなんとかなると考えて決行した。誰もいない田園風景のなか、線路沿いに1時間弱歩いた思い出がある。

《アル=ケ=スナン王立製塩所》、エントランスのグロッタ(人工の洞窟)

《アル=ケ=スナン王立製塩所》、エントランスのグロッタ(人工の洞窟)

《アル=ケ=スナン王立製塩所》

《アル=ケ=スナン王立製塩所》

《アル=ケ=スナン王立製塩所》

《アル=ケ=スナン王立製塩所》

円形の理想都市の模型

円形の理想都市の模型

リュック展

リュック展

リュック展

リュック展

2018/08/16(木)(五十嵐太郎)

ル・コルビュジエ《ラ・トゥーレット修道院》《ロンシャンの礼拝堂》

[フランス、リヨン・ロンシャン地方]

大学院のとき以来だから、約四半世紀ぶりにラ・トゥーレットの修道院を再訪した。ル・コルビュジエの全作品を見たわけではないし、今回も宿泊エリアは立ち入ることができなかったが、改めて彼の最高傑作だと思う。真に立体的な空間構成、信じがたい複雑さ、あらゆる細部が絵になるチャーミングな造形力、光の操作、そしてプログラムの面白さ。おそらく、日本で活躍した弟子たちで、このレベルのデザインに到達した建築家はいなかった。ところで、1990年代の前半はまだデジカメもスマホもなく、カメラのシャッターを切ると、それだけお金がかかる。リバーサル・フィルムだと1枚あたり100円かかり、院生の身にとっては痛い出費なので、あらかじめアングルを考え抜いてから、枚数を抑えて撮影していた。それでも当時ひとつの建物で最高記録となったのが、ラ・トゥーレットである。ともあれ、僧坊以外はあまり繰り返しがなく、多様な場をもつ建築だ。

翌日、《ロンシャンの礼拝堂》に足を運んだ。本物が複製されたイメージよりもはるかに良い、間違いなく、これもル・コルビュジエの傑作である。もっとも、あまりに特殊解過ぎて、これで打止めというか、汎用性もないデザインだ。すなわち、真似をしても、すぐに元ネタがわかるくらい個性的なために意味がない。また興味深いのは、室内が反転された外部のような造形空間であること。そしてロンシャンの礼拝堂には、説明責任に縛られ、いまの日本建築界に失われたかたちの悦びがある。ところで、ロンシャンのビジターセンターを含む関連施設(2011)をレンゾ・ピアノが手がけていた。ルイス・カーンの《キンベル美術館》でも向き合うように、彼が新棟を担当していたが、傑作の横で邪魔はしないが、空間のクオリティを確実に維持できる建築家の枠なのかもしれない。もちろん、ロンシャンと対決して勝つのは無理だろうし、下手なデザインで失敗したら大惨事になるからだ。

《ラ・トゥーレット修道院》

《ラ・トゥーレット修道院》

《ラ・トゥーレット修道院》

《ラ・トゥーレット修道院》

《ロンシャンの礼拝堂》

《ロンシャンの礼拝堂》

《ロンシャンの礼拝堂》内観(左)、レンゾ・ピアノによるビジターセンター(右)

《ロンシャンの礼拝堂》内観(左)、レンゾ・ピアノによるビジターセンター(右)

2018/08/15(水)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)