artscapeレビュー

建築に関するレビュー/プレビュー

国立西洋美術館開館60周年記念 ル・コルビュジエ 絵画から建築へ──ピュリスムの時代

会期:2019/02/19~2019/05/19

国立西洋美術館 本館[東京都]

日本で唯一のル・コルビュジエの建築作品である国立西洋美術館で、ル・コルビュジエの展覧会が開催されるとあらば、これほど話題性に富んだ話はない。しかも同館は「ル・コルビュジエの建築作品──近代建築運動への顕著な貢献」の1資産として、2016年にユネスコ世界文化遺産に登録されたばかりである。いったいどんな展示内容になるのかと思えば、焦点を当てたのは、ル・コルビュジエの“原点”だった。ル・コルビュジエが建築家として本格的に活動を始める前、絵画を通して「ピュリスム(純粋主義)」の運動を推進した頃から、代表作「サヴォワ邸」を設計した頃までの10年間に焦点を当てたのである。

1918年末のパリで、ル・コルビュジエは画家のアメデ・オザンファンとともに冊子『キュビスム以後』を発行し、ピュリスムを宣言する。当時、パリの美術界で注目を浴びていたキュビスムを批判し、新しい芸術論を展開するのだが、幾何学を用いて構成する手法はキュビスムとよく似ていて、その違いについて解説されているものの、いまひとつピンとこない……。と思っていたら、最終的にル・コルビュジエはキュビスムを認めて、積極的に紹介する立場へと変わっていくため、やや肩透かしを食らってしまった。それでも平面図と立面図を合体させた独特の構成や、黄金比を用いた計算し尽くされた構成などは、ル・コルビュジエらしく、その後に建築家として開花していく予感をすでにはらんでいた。

個人的には、ル・コルビュジエの絵画にとても好感を持った。正直、ル・コルビュジエが描いた絵画を何作もじっくりと鑑賞したのは初めてのことかもしれない。まさに絵画からル・コルビュジエの思想の変遷を垣間見ることができ、これはこれで大変興味深かった。その多くが静物の抽象画である。瓶やグラス、ランタン、ギター、本などの日用品が抽象化され、それらが規則的に配置され、制御された色と色とが重なり合い、複雑に見えるようで秩序立った世界として描かれている。何と言うか、心地が良いのだ。誤解を恐れずに言えば、アンビエントミュージックならぬ、アンビエントアートのような存在に感じた。空間を構成するように絵画を構成すると、このような世界が生まれるのか。複製画でいいので、叶うなら、わが家のリビングにも掛けたいと思った。

公式サイト:https://www.lecorbusier2019.jp

2019/02/24(杉江あこ)

国立西洋美術館開館60周年記念 ル・コルビュジエ 絵画から建築へ—ピュリスムの時代

会期:2019/02/19~2019/05/19

国立西洋美術館[東京都]

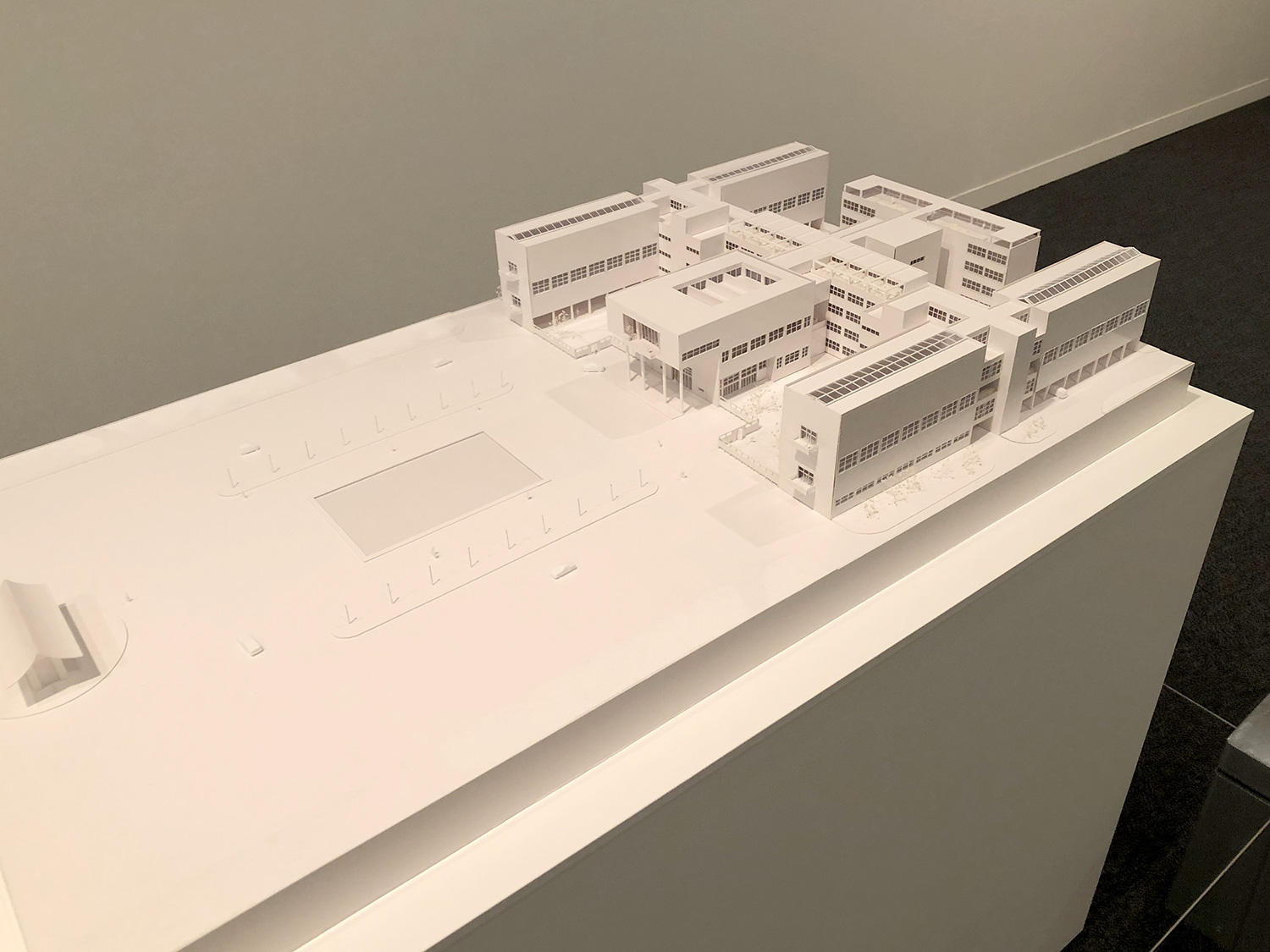

美術館に入りいつもの調子で地下に向かうと、通常とは違い、オリジナル側の空間が企画展の会場になっている。言うまでもなく、今回はル・コルビュジエの展覧会ゆえに、彼の建築をダイレクトに感じられる場所を使っているのだ。導入部となる吹き抜けの下の空間は、30年前のル・コルビュジエ展の際、いくつかの大学の研究室が制作した模型を主に活用し、主要な建築作品を紹介していた(このエリアは撮影可能)。3Dプリンタで制作された都市計画の新しい模型もあったが、現状では小さい単位には使えても、大きいヴォリュームはまだ昔ながらの模型のほうが空間を表現しやすいように思われた。ちなみに、古い模型群は広島市現代美術館で保管していたものだが、意外に劣化してないことに驚かされた。

さて、本展の主眼となるのは、建築ではなく絵画である。ゆえに、ル・コルビュジエという名前を使うようになる前の、本名ジャンヌレとして活動していた時代がクローズ・アップされていた。すなわち、最初はキュビスムに喧嘩をふっかけ、1918年に画家のオザンファンとともにピュリスムを立ちあげた。ところが、やっぱりキュビスムはすごいと認識を改め、むしろその影響を受けた後期ピュリスムのパートでは、重ね合わせの表現が出現した背景を紹介している。最後のパートは、ピュリスムの活動が終焉し、建築家としての仕事が忙しくなるなかで、私的に制作された自由な作風の絵画もとりあげている。興味深いのは、後期ピュリスムにおける重ね合わせが、《サヴォア邸》などの建築空間にも認められることを本展が示唆している点だ。もっとも、これはキャプションの文章で指摘されているのみで、もう少し突っ込んだ建築の分析がほしい。コーリン・ロウの透明性の議論でも重ね合わせについては指摘されていたが、せめて本展にあわせて、図解、もしくはレイヤーをわかりやすく表現するような分析模型を新規に制作するといったひと工夫があれば、「絵画から建築へ」というサブタイトルの期待に応えられたのではないか。

《スタイン邸》模型

《スタイン邸》模型

会場風景

会場風景

会場風景

会場風景

「輝く都市」模型

「輝く都市」模型

2019/02/19(火)(五十嵐太郎)

ル・コルビュジエ 絵画から建築へ―ピュリスムの時代

会期:2019/02/19~2019/05/19

国立西洋美術館[東京都]

美術館の入口を入って内覧会の受付を済ませ、そのまま地下に向かおうとしたらスタッフに戻るように指示された。ああそうかとすぐに納得。ル・コルビュジエの展覧会だからもちろん企画展示室ではなく、本館の1、2階を使うよなあ。まずは建物の中心に位置する19世紀ホールへ。見上げると、三角形の天窓から光が注ぎ、中央の円柱から梁が十字に広がり、奥にはジグザグの斜路が2階につながっている。幾何学的構成が美しい空間だと、あらためて気づく。

2階では、第1次大戦後から1920年代半ばまで続いたピュリスム(純粋主義)の時代の絵画を中心に、盟友オザンファンをはじめ、ピカソ、ブラック、レジェらキュビストの作品、コルビュジエの建築マケット、オザンファンとともに出していた『レスプリ・ヌーヴォー』誌などを展示。はっきりいって、ジャンヌレ(コルビュジエの本名)の絵はおもしろくない。ピュリスムはキュビスムを批判的に乗り越えるべくオザンファンとともに始めた運動で、キュビスムより幾何学的で平面的・構成的だが、大ざっぱにいえばキュビスムの亜流にしか見えないし、なにより絵の師であるオザンファンの作品とほとんど区別がつかないからだ。建築家として成功していなければ絵画は見向きもされなかっただろうし、いまでも建築との関係で注目されているだけだろう。

では、建築と絵画の関係はどうかというと、絵に描かれたモチーフが建築に使われる(またはその逆)といったあからさまな対応はなく、村上博哉副館長によれば、両者は「『幾何学』という大きな原理を共有」していたというくらいのつながりだ。でも力関係でいえば、彼は明らかに建築家として偉大だったが、画家としては凡庸だったから、絵画が建築にインスピレーションを与えることはあっても、その逆はなかったに違いない。つまり、サブタイトルにもあるように「絵画から建築へ」という一方通行。だとすれば、彼にとって絵画は建築のトレーニングにすぎず、いい建築をつくるために絵を描いていたということになるのだろうか。そのへんがよくわからない。

2019/02/18(月)(村田真)

インポッシブル・アーキテクチャー もうひとつの建築史

会期:2019/02/02~2019/03/24

埼玉県立近代美術館[埼玉県]

筆者が監修した「インポッシブル・アーキテクチャー」展は、ややマニアックな企画と思っていたが、フタを開けてみると、予想を裏切る大入りとなった。一般的に美術館の集客が難しい2月にもかかわらず、以前に同館で企画した「戦後日本住宅伝説」展を超える人出で、実現されなかった建築への関心の高さがうかがえる。Tweetでの反響を確認すると、普段は美術館に足を運ばない層がかなりいるようだ。実際、いつもより有料入場者数の割合も大きいらしい(招待券をもらっていない来場者が多い)。もちろん、ザハ・ハディド・アーキテクツ+設計JVによる《新国立競技場》のプロジェクトという日本で最も有名なアンビルドを紹介しているおかげもあるが、SF、アニメ、漫画、映画、文学、IT、ユートピアなどを好む、さまざまな層にアピールしている。また年表を巻末の付録とせず、表紙から始まり、作品のページとパラレルに続く異例の形式をとったカタログの売れゆきも好調だ。このデザインは、いちいちうしろをめくらなくても、同じ時代にどのような建築が実現したかを、同じページで確認できるというメリットがある。

2月11日、筆者は建畠晢館長とトークを行なったが、これも大盛況で、立ち見がでるほどだった。ロシア構成主義のウラジーミル・タトリンによる《第3インターナショナル記念塔》を入り口とし、《新国立競技場》を出口とする展示のフレームは、建畠が決めたものである。なお、2019年は第3インターナショナルが構想されてから100年のタイミングであり、「インポッシブル・アーキテクチャー」展の最後の巡回展を行なう時期は、東京オリンピックが開催される2020年となる。またザハ・ハディドは、ロシア構成主義から影響を受けており、AAスクールの修了作品でもテーマとしていた。トークでは、企画の意義、準備の経緯、最初に展示の可能性を調査した《新国立競技場》を出品した背景などが語られた。なお、展示予定だった白井晟一による《原爆堂》が直前に不出品となった理由は、このプロジェクトが本当に実現することに向けて動きだしたからである。つまり、インポッシブルではなくなったためで、喧嘩別れではない。

ウラジーミル・タトリン《第3インターナショナル記念塔》(1920)模型[制作:野口直人]

ウラジーミル・タトリン《第3インターナショナル記念塔》(1920)模型[制作:野口直人]

前川國男《東京帝室博物館建築設計図案懸賞募集》(1931)模型[制作:京都工芸繊維大学 松隈洋研究室]

前川國男《東京帝室博物館建築設計図案懸賞募集》(1931)模型[制作:京都工芸繊維大学 松隈洋研究室]

ジュゼッペ・テラーニ《ダンテウム》(1938)模型[制作:千葉工業大学 今村創平研究室]

ジュゼッペ・テラーニ《ダンテウム》(1938)模型[制作:千葉工業大学 今村創平研究室]

黒川紀章《東京計画1961-Helix計画》(1961)模型

黒川紀章《東京計画1961-Helix計画》(1961)模型

村田豊《ポンピドゥー・センター競技設計案》(1971)

村田豊《ポンピドゥー・センター競技設計案》(1971)

荒川修作+マドリン・ギンズ《問われているプロセス/天命反転の橋》(1973-2018)

荒川修作+マドリン・ギンズ《問われているプロセス/天命反転の橋》(1973-2018)

2019/02/11(月)(五十嵐太郎)

インポッシブル・アーキテクチャー もうひとつの建築史

会期:2019/02/02~2019/03/24

埼玉県立近代美術館[埼玉県]

タトリンの第3インターナショナル記念塔から、ザハ・ハディドの新国立競技場案まで、ここ100年ほどのあいだに設計または立案しながら建てられなかった、いわゆる「アンビルト」の建築プランばかりを集めたもの。こういう展覧会って、なぜかふつうの建築展以上にワクワクしてしまう。それはおそらく、建てられなかった理由がとんでもなくデカかったり、実現不可能なかたちをしていたり、とてつもなく金がかかったり、とにかく尋常ではない刺激的なプランが多いからだ。もうひとつ、同じことかもしれないが、通常の建築展なら建てられたものがどこかにあり、見ようと思えば見に行けるのに、アンビルト建築は現物を見ることができないゆえに、かえって見ることの欲望が煽られるからではないだろうか。最新のアンビルト建築であるザハの新国立競技場案が、早くもノスタルジーを感じさせるのはそのせいだろうか。

ひと口にアンビルト建築といっても、①設計コンペに落選した本気のプラン、②仕事のない若いころにトレーニングを兼ねて引いた遊び半分のドローイング、③最初から実現を目指さずそれ自体を作品として描いたスケッチや版画など、さまざまある。落選案では、前川國男の「東京帝室博物館建築設計図案懸賞応募案」(1931)と、村田豊の「ポンピドゥー・センター競技設計案」(1971)が興味深い。どちらも初めて見るもので、村田豊などは同じ苗字なのに名前すら知らなかった。前者はバウハウス校舎とサヴォア邸を合わせたようなモダン建築案で、「日本趣味を基調とする東洋式」という条件から外れていたため落選。前川は戦後になって師のル・コルビュジエ設計の国立西洋美術館を補佐したのを皮切りに、同じ上野公園内に東京文化会館、東京都美術館、西洋美術館新館などを建てて一矢報いた。後者の村田によるポンピドゥー・センター案は、8層の本体を4本の巨大な柱で吊るすという大胆なアイディア。村田もコルビュジエに師事したことがあり、床下の空間がピロティの役割を果たしている。残念ながら佳作になったが、これが実現していたらピアノ+ロジャースの建物よりさらにスキャンダルになっていたかもしれない。

②の若いころのトレーニングでは、ハンス・ホラインの「超高層建築」(1958)や、ダニエル・リベスキンドの「マイクロメガス:終末空間の建築」(1979)がある。ホラインのプランは、雑誌の誌面に大地から片腕を突き立てたかたちを鉛筆で描いたもので、やけくそ気味の非現実的な図だ。リベスキンドのドローイングは、ホラインのスケッチとは違って③の作品として描かれたものでもある。破壊された建築の断片を寄せ集めたような神経症的なドローイングで、いま見ればWTCが崩落する瞬間か、その倒壊現場を思わせないだろうか。どちらも近代建築への反発と、建築概念の根源的な問い直しの姿勢が感じられる。

③のそれ自体が作品としてつくられたプランでは、60年代の建築家集団アーキグラムやスーパースタジオの一連のプロジェクトが代表的。どちらも未来的な建築イメージや都市風景をコラージュしたもので、初めから雑誌媒体に載せることを目的とした批評性の強い作品だ。批評性の強い作品といえば、ザハの新国立競技場案の後に、オマケのように展示されていた会田誠と山口晃によるプランが笑えた。都庁舎の上に帝冠様式のごとく日本のお城を載せたり、日本橋をまたぐ高速道路の上に巨大な太鼓橋を渡したり、もはや批評を超えてギャグにまで昇りつめている。

最後に、ザハ・ハディドの新国立競技場案にも触れなければならない。これは①~③に属さない、コンペに当選しながら後でなんだかんだと難癖をつけられて廃案にされた希有な例だろう。この騒動からしばらくしてザハが亡くなったため、結果的に「アンビルトの女王」の名を高めることにもなった。もしザハ案が廃案にならなかったら、この展覧会も実現しなかったかもしれない。だが、展示を見て「おや?」と思ったのは、出品されていたのがビヨーンと縦に長い原案ではなく、前後を断ち切って沖縄の亀甲墓みたいに縮まった修正案のほうだったこと。どうせなら建築家が最初に望んだデザインを見たかったけど、実現の一歩手前まで行きながら政治的・経済的理由により廃案に追い込まれた「アンビルト事情」を重く見たようだ。ならば原案、修正案と順に提示して、日本ではこうして夢がつぶされていくという過程を見せてもよかったのでは。

関連記事

ビル地下に出現した「原っぱ」──会田誠展「GROUND NO PLAN」 |村田真:フォーカス

会田誠展「GROUND NO PLAN」 |五十嵐太郎:artscapeレビュー

2019/02/05(火)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)