artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 AUTUMN ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声》| YCAMとのコラボレーション

会期:2021/10/01~2021/10/24

京都芸術センター[京都府]

今春、山口情報芸術センター[YCAM]で発表されたホー・ツーニェンの大作《ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声》がKYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 AUTUMN(以下KEX)で再び展示された。筆者はYCAMでの展評を執筆しているが、本稿では、「もしもし?!」というKEXのテーマの下で改めて見えてきた視座について述べる。

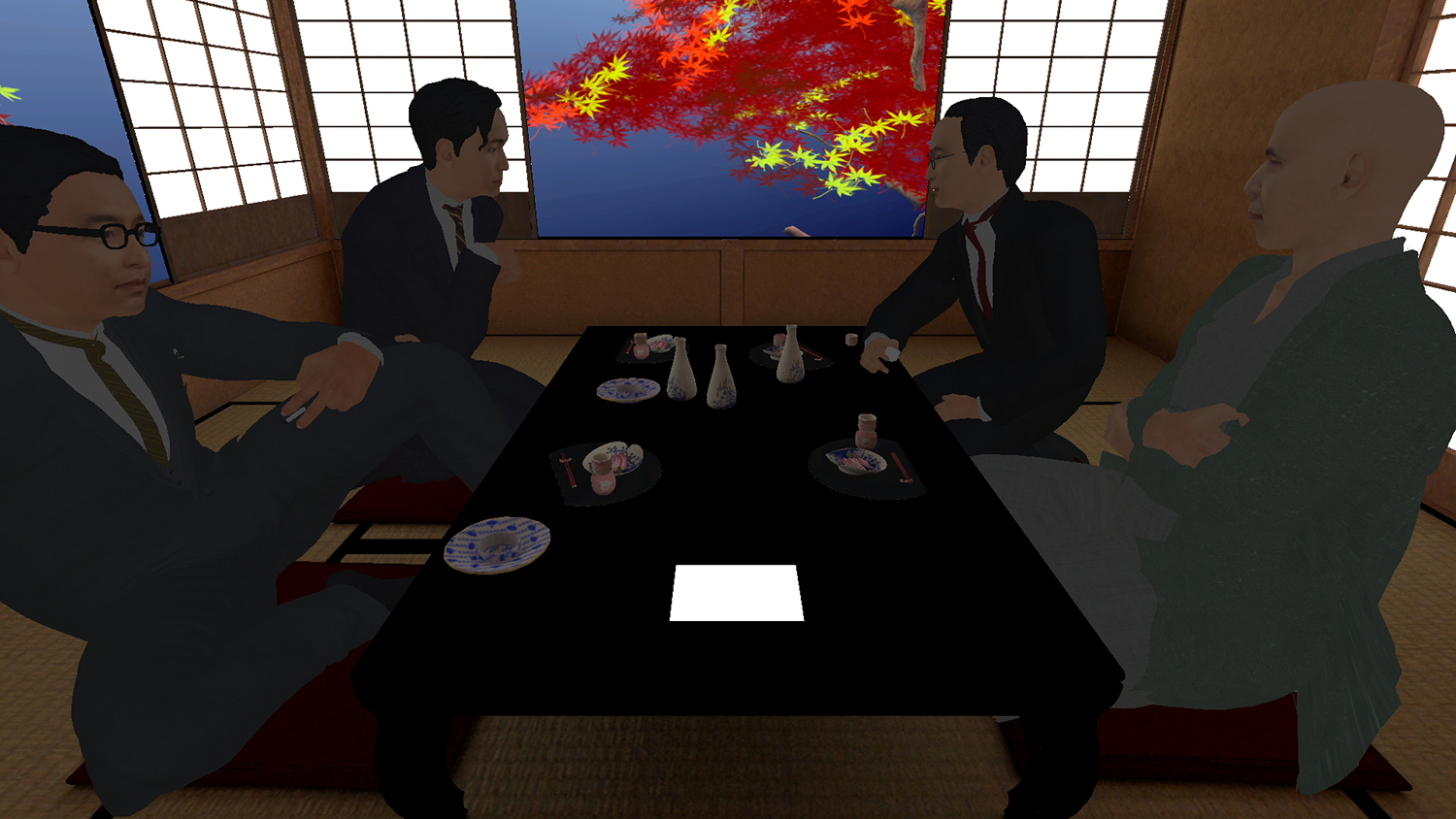

《ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声》は、日本のアジアへの軍事侵略期と重なる1930~40年代に思想的影響力を持った知識人のネットワーク「京都学派」を主題とした、映像とVR体験で構成されるインスタレーションだ。俎上に上げられるのは、日中戦争勃発、真珠湾攻撃前夜、迫る学徒動員の状況下で発表された座談会や講演、論考である。情報量も言うべきことも膨大な本作だが、ここでは、真珠湾攻撃の約2週間前、京都学派の気鋭の思想家4名による座談会を擬似体験するVRに焦点を当てる。

VR映像の一部[提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

オンラインでの対話や制作が増えたコロナ下において、KEXが掲げた「もしもし?!」というテーマには、目の前には存在しない他者への呼びかけ、不在の身体が発する声と隔てられた距離への想像力、そして応答の責任を、舞台芸術の根源に関わるものとして再考することが企図されている。それは、かつて日本が侵略したシンガポール出身のホーから発せられた問いに対して、現代を生きる私たちがどう対峙するか、でもある。

レコーダーがまだなかった時代、生身の肉体から発せられた声を書き留め、記録として残す役割を担ったのが「速記者」という職能だ。ヘッドセットを装着して座談会のVR空間に入り込んだ観客は、「記録」の担い手でありながらも「記録」そのものから排除・透明化されたこの「速記者」の身体と役割を担う。VR内で鉛筆を握る右手を机上の紙の上で動かすと、4人の思想家たちの声が聴こえてくる。ヘーゲルの歴史哲学の批判的乗り越え、没落したヨーロッパに代わって日本が主軸を担うべき歴史の推進力、戦争の道義的目的についての議論。一方、速記の手を止めると、速記者の大家益造が自らの中国戦線体験を詠んだ歌集から、凄惨な戦場の光景、反戦、京都学派への辛辣な批判を詠んだ短歌が聴こえてくる。降霊術の霊媒か自動筆記のように手を動かし、言葉を書き取らせ続ける「亡霊の声」。一方、手を止めても脳内に響くのは、忘却を許さず、悪夢のように苦しめるトラウマ的な声だ。

(擬似的に追体験する)目撃者であり、記録の担い手であると同時に、脳内で反発する別の声による批判的な相対化の眼差しのあいだで引き裂かれる体験を引き受けること。そうした複層的な矛盾をもって歴史に相対することの重要性を、「VR」によってまさに身体的に体験すること。そうしたプラクティスこそが、戦後日本社会という忘却の構造と負の記憶の健忘症に抗うものであることを本作は示している。

関連記事

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声(前編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年09月15日号)

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声(後編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年09月15日号)

護るべきもの、手段としての秩序──「野口哲哉展─THIS IS NOT A SAMURAI」、「ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声」|会田大也:キュレーターズノート(2021年06月01日号)

2021/10/16(土)(高嶋慈)

京都国際写真祭 KYOTOGRAPHIE 2021

会期:2021/09/18~2021/10/17

京都文化博物館別館ほか[京都府]

毎年4〜5月に行なわれてきた京都国際写真祭は、昨年と同様に、今年もコロナ禍の影響で秋のこの時期に開催されることになった。サテライト展示企画のKG+も含めて、以前より規模は縮小されたが、逆に引き締まってスマートなイベントになったと思う。1日で回るのにちょうどいい大きさに会場が散らばっているのも、観客としてはありがたい。

本年度の企画で特に目立っていたのは、二条城(二の丸御殿、台所、御清所、東南隅櫓)で開催された「ECHO of 2011―2011年から今へ エコーする5つの展示」だった。今年は東日本大震災から10年目の年に当たるのだが、各美術館やギャラリーでは、あまり本格的な展覧会企画は実現していない。震災直後に東北各地を撮影した写真に小説「波」のテキストを付したリシャール・コラス「波──記憶の中に」、華道家の片桐功敦による写真と除染土を入れる黒い袋(フレコンバッグ)によるインスタレーション「Sacrifice」、ダミアン・ジャレ&JRのダンス映像作品「防波堤」、小原一真の福島第一原子力発電所の事故とコロナ禍の医療現場を重ね合わせたドキュメンタリー作品「空白を埋める」、四代目田辺竹雲斎による竹細工のインスタレーション「STAND」の「5つの展示」は、それぞれが響きあって10年間の時間の厚みと重みを感じさせた。

ほかにも、オランダの写真家、アーウィン・オラフの野心的な意欲作「アヌス ミラビリス─驚異の年─」(京都文化博物館別館)、琵琶湖疏水記念館の歴史的な建造物を活かして、京都を舞台とする自然の循環をテーマに新作を発表した榮榮&映里(ロンロン&インリ)の「即非京都」など、よく練り上げられた見応えのある展示が多かった。また同時期には、別企画「ニュイ・ブランシュKYOTO 2021」の一環として、「シニア世代の写真・映像芸術プロジェクト」である「FOTOZOFIO」も開催されていた。ときたま「Ⓟ、と、ⓦ、と」(ギャラリーH2O)、ひらいゆう「MAYAララバイ」(アンスティチュ・フランセ関西)とも、経験の蓄積がしっかりと形をとったいい展覧会だ。

公式サイト:http://www.kyotographie.jp/

関連レビュー

KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2020|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2020年11月01日号)

2021/10/14(木)(飯沢耕太郎)

ボイス+パレルモ

会期:2021/10/12~2022/01/16

国立国際美術館[大阪府]

ヨーゼフ・ボイスと教え子の画家、ブリンキー・パレルモの2人展。日本では約10年ぶりのボイス展であり、パレルモ展は公立美術館初となる。「Beuys in Japan:ボイスがいた8日間」展(水戸芸術館、2009)では、1984年のボイスの来日が美術界に与えた熱狂や影響が再検証された。対照的に本展の企図は、直接民主主義やエコロジー、大学改革など社会活動家としてのボイスや「社会彫塑」といった彼の思想ではなく、造形理念への着目にある。

展示構成は、まずボイスの代表作の紹介で幕を開け、60年代の最重要作品《ユーラシアの杖》とそのアクションの記録映像、脂肪やフェルトを使用した作品、ドローイングなどが展示される。次の章ではパレルモの初期作品を紹介。マレーヴィチのシュプレマティズムの影響が色濃い幾何学的抽象から、キャンバスの木枠をT字型に組んだり、極端な角度で交差させるなど、「絵画のフレーム」の自明性をメタ的に問い直す実践へと移行していったことがわかる。

展示風景[撮影:福永一夫]

展示風景[撮影:福永一夫]

続く第3章「フェルトと布」、第4章「循環と再生」では、ボイスとパレルモの作品をあえて区別せず溶け合うように並置する。熱やエネルギーの貯蔵体の象徴としてボイスが好んだフェルト。既製品の布を3つの水平な色帯のように木枠に張って「カラー・フィールド・ペインティング」を擬態し、筆と絵の具を排除して批判的に乗り越えようとしたパレルモの「布絵画」。そうした素材の近接性や、マルチプルの制作といった創作態度の共通性を提示する。キャプションに作家名を排し、「B」「P」と頭文字のみで表記する戦略も効いている。

展示風景[撮影:福永一夫]

このように両者を連続的に並置することで、対照性と共通性が見えてくる。直接行動や思考を含むものへと芸術の制度を拡張していったボイスに対し、パレルモは「絵画」の制度を解体しつつ、その成立条件の内部にギリギリ踏みとどまっている。一方、「記号化されたトレードマーク」という点では両者は共通する。フェルト帽とフィッシングベストをつねに着用し、「脂肪」「フェルト」「ウサギ」といった素材やモチーフを繰り返し用いたボイス。パレルモにおいても「青い三角形」がタグや署名のように頻出し、ある種の自己顕示的な記号性をもって反復される。

中盤でボイスの章/パレルモの章に分かれた展示構成は、終盤で再びひとつに合流する。「教師としてのボイス」を象徴する黒板のドローイングとともに、両者の作品が「色彩」で呼応するように向き合う。メスシリンダーに活けられた一本の真っ赤なバラ(ボイス《直接民主制の為のバラ》)と、その赤と緑の補色関係の色彩を純粋に抽出して画面に落とし込んだかのようなパレルモの抽象絵画。陽光のエネルギーを蓄積したレモンをバッテリーに見立て、黄色い電球を差し込んだボイスの《カプリ・バッテリー》を透かして、鮮やかな黄色の色面と黄緑がリズミカルに浮遊するパレルモの「金属絵画」を見る体験は、美しく、感動的ですらある。

展示風景[撮影:福永一夫]

だが、「ボイスの造形理念に焦点を当てる」、とりわけ「色彩」の観点からパレルモと比較するのであれば、「ブラウンクロイツ」を集中的に集めたコーナーがあれば、ボイスの思考の核が造形面を通してより鮮明に浮かび上がったのではないだろうか。「茶色の十字架」を意味する「ブラウンクロイツ」は、ボイスが好んで使用した赤褐色の塗料である。粘土質の土と血液の錬金術的混合物として、受難や再生のイメージ、さらにはナチスによる民族主義的イデオロギー「血と土」(「血=民族」と「土=祖国」)というトラウマを癒す象徴的機能をもつものであり、物質性と精神性をともに内包した重要な素材である★。

一方、パレルモは、「キャンバスの矩形のフレーム」の逸脱、「筆触の否定や絵の具を塗る行為からの解放」としての「布絵画」、空間の特性に意識を向けさせる一連の壁画、金属板を支持体にした「金属絵画」など「絵画」を解体するさまざまな実験を行なったが、「色彩」はあくまでも堅守した。「絵画」の構成要素の最小単位としての「色彩」と、造形面で思想を支えて伝達する媒介としての「色彩」。表面的な色の類似(バラ、レモン)ではなく、そうした対照性に光を当てていれば、本展はより構造的な深みを増したのではないか。

★──渡辺真也『ユーラシアを探して ヨーゼフ・ボイスとナムジュン・パイク』(三元社、2020年、pp.39-42)参照。

関連記事

他者に開かれた浸透性──「ボイス+パレルモ」におけるパレルモ|能勢陽子:キュレーターズノート(2021年07月01日号)

2021/10/11(月)(高嶋慈)

志村信裕展 游動

会期:2021/09/09~2021/10/08

KAAT 神奈川芸術劇場 中スタジオ[神奈川県]

毎回ひとりのアーティストが、美術館やギャラリーではなく劇場空間を舞台に、照明、音響、舞台美術などのスタッフとともにつくりあげる現代美術展「KAAT EXHIBITION」。光、音、映像などを用いて物語性の高いインスタレーションを構築するアーティストが増えているだけに、こうした劇場と現代美術のコラボレーションはさらに需要が増していくだろう。今回選ばれたアーティストは、斬新な映像作品で知られる志村信裕。

仕切りのない400平方メートルの真っ暗なスタジオ内に、計8点の映像インスタレーションが展示されている。扉を開けてまず目に入るのは、カーテン地に映し出される木漏れ日のような光。その隣には、古い窓ガラスにたゆたうクラゲの群れ。どちらもゆらゆら揺らめいている。その奥では、おそらく浮かび上がる泡を真上から捉えた映像を台の上に映写しているが、まるで星間飛行するロケットから見た光景のように光の粒が広がっていく。その横では、逆に床からガラス球を通して光を天井のスクリーンに投影している。といった感じで進み、出口の手前には、台の上に置いた星野立子の句集『光の曝書』のページ上に、天井から木漏れ日を映し出してみせた。

映像は横から、天井から、床からといろいろな角度から投影され、カーテン、窓ガラス、本のページとさまざまな素材に映される。ここらへんはピピロッティ・リストにも共通する手法だが、映像の内容は、木漏れ日、クラゲ、水、泡など実体感のないものばかり。いや、クラゲは唯一実体があるけれど、しかし水流をゼリー状に固めたようなクラゲほど実体感の薄い生物もいないだろう。いってみれば現象のような生命体。逆に水流や木漏れ日や泡などは、生命体のような現象と言えなくもない。それゆえ志村は「游動」と名づけたのだろう。もとより映像は実体のない光の戯れを、あたかも生命があるように動かす形式だから、彼の選ぶ「游動」たちはまさに映像ならではのモチーフといえる。つまり映される内容と映像という形式が一致しているのだ。

以下、蛇足。前回の「冨安由真展」では、会期終了まで1週間近くあったのにカタログが完売していたが、今回は1日前なのにまだあった。それはいいのだが、その売り場に「限定200部」とあり、その「200部」に二重線が引かれ「20部」と書き直されていた。どういうことかたずねてみたら、200部は販売部数で、残り20部とのこと。200部ってずいぶん少ないような気がするけど(もちろん刷り部数はもっと多い)、以前、展覧会のカタログを買う人は入場者の1割弱で、現代美術など専門性が高ければ割合も高くなると聞いたことがあるから、まあそんなもんか。納得したような、しかねるような。

2021/10/07(木)(村田真)

福田美蘭展 千葉市美コレクション遊覧

会期:2021/10/02~2021/12/19

千葉市美術館[千葉県]

福田美蘭というと西洋絵画を元ネタにした作品が多いが、今回はタイトルどおり、千葉市美術館の日本美術コレクションに触発された新作を中心とする個展。しかも福田が引用した千葉市美のオリジナル作品もセットで展示されるので、福田と日本の絵師たちとのコラボレーションともいえる。旧作も含まれるが、すべて日本美術の枠に収まっている。

たとえば《二代目市川団十郎の虎退治》は、鳥居清倍の同題の丹絵を部分ごとにバラして再構成したもので、団十郎の身体と虎の手足がぐちゃぐちゃに絡まって一体化している。これは現在の新型コロナウイルスとの戦いとダブらせたもので、もはや単純な勝ち負けではなく、敵との共存も考えなくてはならない新しい世界観を示しているというのだ。あ、ちなみに今回は福田の全作品に本人の解説がついているので、それにのっとって解釈してます。《三十六歌仙 紀友則》も同様、鈴木春信による同題の浮世絵に想を得て、雪を表わす「きめだし」(空押しで画面に凹凸をつくる技法)を、新型コロナウイルスの飛沫拡散パターンに用いている。また、チラシにも使われている《風俗三十二相 けむさう 享和年間内室之風俗》は、煙を嫌がる女性を描いた月岡芳年の浮世絵に五輪模様の煙を描き加え、「オリンピックがけむたい」という国民感情を表わしたという。

相変わらずよく練られているなあと感心する反面、コロナやオリンピックなどいささかこじつけがましさが鼻につくし、しょせん時事ネタは時が経てば忘れられてしまうので、一過性のパロディ絵画に終わってしまうのではないかと懸念もする。しかもそれほど有名ではない千葉市美のコレクションを対象としているだけに、将来別の場所で展示したいという需要は生まれにくい。でも逆に、コロナ騒動や2度目の東京オリンピックの記憶が薄れたころ、2020-21年という特異な時代相が刻印されたこれらの作品には、解説込みで付加価値がつくかもしれない、とも思う。少なくともそれだけの技術的クオリティを備えた作品ではある。

時事ネタは別にして、ぼくが惹かれるのは西洋美術に強引なまでに接続した作品だ。たとえば《美南見十二候 九月》。鳥居清長の原画では3人の女性が平坦に描かれているが、福田は月明かりと行灯という2つの光源を意識して、思いっきり陰影を強調している。まるで狩野一信の《五百羅漢図》のような不気味さ。似たような例に、旧作の《三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛》と《三代目佐野川市松の祇園町の白人おなよ》がある。これは写楽の役者絵のポーズを現実の役者が演じているようにリアルに描いたもの。つまりフラットな浮世絵を肉づき豊かな西洋絵画に翻案しているのだ。これらは解説が不要でストレートに伝わってくる点でも評価したい。

もっと省エネでコスト・パフォーマンスが高いのは、やはり旧作の《慧可断臂図 折かわり絵(4枚組)》。雪舟の《慧可断臂図》をあれこれ折りたたんで、達磨を振り返らせたり、慧可の頭を真っ白にしたりして遊んでいるのだ。これは笑ってしまった。いきなり上から目線でいえば、「芸術としての芸術(art as art)」が絵画の理想とすれば、福田のそれは「芸術についての芸術(art about art)」だろう。でも、つまらない「芸術としての芸術」を見せられるくらいなら、笑える「芸術についての芸術」を選びたい。

2021/10/06(水)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)