artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

久保田弘成 個展「廻船仁義~北九州漁船大回転」

会期:2011/01/07~2011/01/18

演歌にあわせて廃車をぐるぐると回転させる久保田弘成の新作展。今回は、廃車ではなく廃船を回転させた北九州は門司でのイベントのメイキング映像のほか、ドローイングや立体作品などを発表した。撮影と編集を専門家に一任したからなのか、同画廊で催された前回の個展で見た映像とは比べ物にならないほど映像のクオリティが高まっていたが、久保田のパフォーマンスの本質そのものはつねに一貫している。それは、男気の過剰な自己演出だ。映像を見ると、褌や作業着、くわえタバコ、演歌といった職人気質を物語る記号や身ぶりがあふれていることに気づく。ただ、その男気が強調されればされるほど、どこかで違和感が残されるのも事実だ。屹立する男根を直接的に描いたドローイングはともかく、同じかたちの立体作品は不自然なほど直立しており、その人工性が久保田の「男気」の人為性を透かしてしまう。いってみれば、チンピラが悪人として振舞えば振舞うほど、善人の部分がクローズアップされてしまうのと同じ理屈だ。この逆説の論理を突き詰めることには多くの難問が待ち受けているはずだが、久保田はそれでもあえてその道を突き進むだろう。それが「男気」のもっとも健全なありようだからだ。

2011/01/11(火)(福住廉)

日高理恵子─見ること

会期:2011/01/11~2011/02/04

ギャラリー16[京都府]

アサヒビール大山崎山荘美術館で開催中の「山荘美学」展に出品中の日高が、同美術館と同じ京都にある画廊でドローイング展を開催した。学生時代の1970年代後半から近年まで、30年以上のタイムスパンを持つ作品を見比べると、描き方はもちろんだが、視線の移り変わりがよくわかる。対象を至近距離で見つめることから、対象を含む空間へ、そして対象の向こう側に広がる空間へと、対象との距離感が変化しているのだ。ドローイングのみの個展は初めてということでレア度も高く、小規模ながら見応えのある個展だった。

2011/01/11(火)(小吹隆文)

伊吹拓 展 あるままにひかる

会期:2011/01/03~2011/01/23

neutron kyoto[京都府]

300号近い大作3点を中心に、大小さまざまな作品をギャラリー、ショップ、カフェに展示。大作の3点は色遣いやタッチがそれぞれ異なり、そのたたずまいには威厳が感じられた。本来は単独で成立する作品だが、三幅対を思わせる今回の展示も素晴らしかった。それにしても、作家の充実ぶりが伝わる個展だった。今の伊吹の勢いはギャラリーのサイズを超えている。できることなら、美術館かそれに準ずるスペースで彼の個展を見たいものだ。

2011/01/11(火)(小吹隆文)

池田龍雄──アヴァンギャルドの軌跡

会期:2010/10/09~2011/01/10

川崎市岡本太郎美術館[神奈川県]

40年代の自画像から、50年代のシュルレアリスムや社会的テーマを描いたルポルタージュ絵画、60年代の「百仮面」シリーズと「楕円空間」シリーズ、70年代から始まるパフォーマンス《梵天の塔》、70~80年代の「ブラフマン」連作、90年代の「万有引力」シリーズ、そして2000年代の「場の位相」シリーズまで、池田は60年以上にわたり変転を重ねてきた。アヴァンギャルドらしく、ときにオブジェやパフォーマンスにも手を染めたが、一貫して絵画を捨てなかったことは時代相を考えれば驚異的ですらある。しかし併設されている同時代を生きた岡本太郎や山下菊二らの作品と比べると、はたして池田の代表作はなんだったんだろうと考えてしまう。池田の場合「これ1点」というより、シリーズもの(とりわけ初期の)で記憶に残る画家なのかもしれない。ホームランバッターではなく安打製造機というか。

2011/01/10(月)(村田真)

今道子「今道子 展」

会期:2011/01/10~2011/01/22

巷房[東京都]

今道子が完全に復活したのは嬉しいことだ。このところプライベートな理由から作家活動があまりできなかったので、10年近く新作の発表がなかった。時々、写真ではなく現代美術の関係者から「今さんはどうしていますか?」という質問を受けることがあった。彼女の作品がむしろアート寄りに評価されてきたことのあらわれだろう。

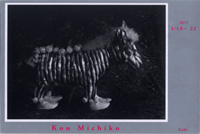

今回の展示だが、銀座・奥野ビル3Fのメイン・ギャラリーの作品は、《蓮のワンピース》《鰯のパラソル》《こはだのシマウマ》など、食物を独特の発想でオブジェ化して撮影する以前の彼女の作風の延長線上にある。ただそのなかにも、《朽ち果てたバルコニーとphoto》《銀の消毒ケースとphoto》など、自らの記憶を辿り直すような作品が含まれているのが興味深い。ここで使われている「photo」は、父親と母親の昔の写真だ。メイン・ギャラリーの横にある、かつては美容院として営業していたという「306号室」の展示では、面白い試みがなされている。剥離しかけた壁や、美容院の鏡を画面に取り入れて《太刀魚のオーバーコート》や《海老の電話機》といった作品が撮影され、その場所でそのまま見ることができるようになっているのだ。制作の現場と鑑賞の場所を直接結びつけるという意欲的な実験である。

さらに、地下の巷房2のスペースには、これまでの彼女の世界を打ち破るような作品が並んでいた。《鰯の障子と私》《蟹の障子》では、まさに実際の障子ほどの大きさがある縦長の大きな画面に鰯や蟹が平面的、装飾的に配置されている。また「菊のドレスと青年」「お盆提灯と人形」では、これもこれまではあまり使用されなかった純和風のモチーフが取り入れられている。新たな方向に向けて舵を切り始めた今道子の作品世界の行方が、とても楽しみになる展示だった。

2011/01/10(月)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)