artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

レオ・ルビンファイン展

会期:2010/12/25~2011/01/29

Taka Ishii Gallery[東京都]

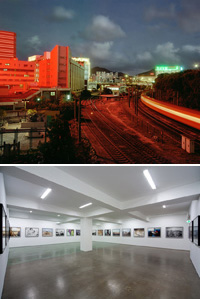

レオ・ルビンファイン(Leo Rubinfien)は1953年シカゴ生まれのアメリカ人現代写真家。リー・フリードランダーやゲイリー・ウィノグランドの次の世代にあたり、1970年代から都市のスナップショットを中心に作品を発表してきた。父親の仕事の関係で幼少期を日本で過ごしたことがあり、アジア諸国にもよく足を運んでいる。それらの写真をまとめたのが、代表作でもある写真集『A Map of the East』(David R Godine、1992)だ。

今回の展示は彼が過去30年間に世界各地で撮影した31点のカラー、モノクローム写真によるもの。時間と空間は無秩序に錯綜しているのだが、そこにはスナップシューターの鍛え上げられた眼力によってあぶり出された、現代社会における「世界都市」の様相が見事に写り込んでいる。ルビンファインはある展覧会のためのステートメントで、その「世界都市」という概念について以下のように説明する。

「世界都市とは自分が現在どこにいるかが特定できない空間であり、例えば、ブエノス・アイレス、デュッセルドルフと香港が各自の個性を失い、区別がつかないような場所である。また、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、アメリカ、それぞれの地域が持つイメージが互いのイメージに影響を与え合うと同時に、生まれ育った田舎にはないある種の自由と爽快感を体感することができる場所でもある」

つまり、ルビンファインが試みてきたのは、高度に発達した資本主義社会のネットワークに覆い尽くされた都市の環境とそこに生きる人々の姿を、偶発的なスナップショットの手法によっていかに捕獲できるかという模索だった。それがかなりの説得力を備えたイメージ群として成立していることは、今回の展示からも確認することができた。

なお、台東区蔵前の空蓮房では、彼のニューヨークで撮影された新作(モノクローム作品)を展示する「The Ardbeg」展が同時開催されている。この秋には、「9・11」以降の都市のあり方を再考する意欲作「Wounded Cities」の展示が、東京国立近代美術館で実現する予定。その活動からしばらく目を離すことができなくなりそうだ。

2011/01/14(金)(飯沢耕太郎)

ギャグで駆け抜けた72年──追悼 赤塚不二夫 展

会期:2011/01/12~2011/01/24

大丸 心斎橋店 イベントホール[大阪府]

2008年8月に72歳で亡くなった漫画家、赤塚不二夫の展覧会が大阪心斎橋で開催された。彼の一周忌に合わせ企画された展覧会で、2009年8月の東京会場(銀座松屋)を皮切りに、これで5会場目となる。初公開を含むマンガ原画約250点、トキワ荘時代の未発表写真、各界の著名人がポーズを取った写真と人気漫画家が描き下ろしたイラストで構成する「シェーッ!大集合」、キャラクターの半立体展示、新作ショートアニメのオープニング映像など、「ギャグマンガの王様」と呼ばれた赤塚不二夫に負けずとも劣らない、工夫をこらした面白い展示となっていた。見ていて楽しい。それでいいのだ。ただ一言付け加えるとしたら、赤塚マンガの一番の魅力である「ギャグと笑い」は、その群を抜いたキャラクターデザインの力によることを忘れないでほしい。[金相美]

2011/01/14(金)(SYNK)

大友良英「アンサンブルズ2010──共振」

会期:2010/11/30~2011/01/16

水戸芸術館現代美術センター[茨城県]

久々に肩透かしを喰らった。大友良英による水戸芸術館の展覧会と聞けば、否がおうにも期待が高まるが、しかし同展の内容はじつに浅薄。ポータブルレコードプレイヤーを中心に構成された展示は、静かなノイズを聴かせる装置を並べるもので、その単純な連続が鑑賞の経験をじつに退屈なものにしてしまっている。レコードやCD、カセットテープなどの新旧の音楽メディアを神殿のように再構成した作品も、発想が安直であるうえ、とりわけ神聖性も感じられないし、かといってジャンクアートとしての迫力にも欠けている。もしかしたら展覧会の核心は大友によるライヴや市民とのコラボレーションにあるのかもしれないが、そうであるなら美術館の展覧会であることのエクスキューズとしてしか思えない中途半端な展示など、思い切って最初からやめておくべきだろう。大友良英以後のためにも、非物質的な音楽を物質を展示するための美術館という制度に落とし込むことについて、よりいっそう熟慮を重ねるべきである。

2011/01/14(金)(福住廉)

中平卓馬「Documentary」

ShugoArts[東京都]2011年1月8日~2月5日

BLD GALLERY[東京都]2011年1月8日~2月27日

中平卓馬が清澄白河のShugoArtsと銀座のBLD GALLERYで、ほぼ同時期に写真展を開催している。作品そのものは2004~2010年に撮影した縦位置、カラーのスナップからセレクトし直したもので、既発表のものもあり、新たな展開というわけではない。というより、2000年代になって中平の撮影と発表のスタイルはほぼ固定されている。僕はどちらかといえば、スタイルの固定化に対しては否定的なのだが、中平の場合はそれがあまり気にならない。1976年の急性アルコール中毒による逆行性記憶喪失からのリハビリの過程において、彼が選びとった写真のあり方は、文字通りの「原点復帰」であり、これ以上動かしようがないものに思えるからだ。「原点」というのは、あらゆる写真家にとってのそれということでもあり、誰もが彼の作品を見れば、カメラを最初に外界に向けた「はじまり」の日のことを思わないわけにはいかないだろう。そこにあるすべてがみずみずしく、自らの存在の光を発するように輝き、世界は生命の波動に満たされている。それをカメラで捉え、定着していくためのやり方を、中平は揺るぎないものとしてしっかりと確立したということだ。

ただそれを実行していくためには、被写体にまとわりつくあらゆる先入見や意味づけから自由であり続ける特殊な能力が必要だ。よく「子どもの目」とか「原始人の眼差し」といった言い方をするが、それは口でいうほど簡単なものではない。中平のようにやや普通ではない経験をくぐり抜けてこないと、なかなかそんな境地に達するのは難しいだろう。そういう意味では、彼のいまの状況そのものが奇跡ではないかと思えてくる。たとえば、彼がよく撮影する看板や標識──「四国讃岐手打うどん」「山吹(八重)」「日吉神社はこの先です」「と金[SUNTORY]」といった文字をどう解釈すべきなのか。これらの言葉は、何か特定の意味を担っているというよりは、現実世界における役割から解放されて、それ自体が奇妙な存在感を発して浮遊しているように見えてくる。言葉(文字)ですらも、中平のアニミスム的といえるアンテナによって、それが本来備えている「言霊」を回復しているように思えるのだ。

二つのギャラリーの展示の印象の違いも興味深かった。ShugoArtsでは90×60センチに大きく引き伸ばされた作品24点が、きちんと等間隔に並んでいた。BLD GALLERYの方は30×20センチのやや小ぶりなプリント150点あまりが、壁に2段に貼り付けてある。作品と資料としてのあり方を行き来する中平の写真行為が、それぞれの展示から見えてくる気がする。なお、Akio Nagasawa Publishingから,今回の展覧会のカタログを兼ねた堅牢な造本の写真集が刊行されている。

2011/01/13(木)(飯沢耕太郎)

夢みる家具──森谷延雄の世界

会期:2010/12/04~2011/02/17

INAXギャラリー[大阪府]

33歳で夭折するも、独特の表現主義風の家具作品により大正期のデザイン運動史にその名を輝かせるデザイナー、森谷延雄(1893-1927)の個展。森谷の家具は、詩的でロマンティックな側面と、のちの工業デザインを予見するような合理的、シンプルな側面のふたつがある。前者の例はグリム童話やオスカー・ワイルドの小説の一節などに想を得てデザインされ、1925(大正14)年の国民美術協会第11回展で発表された「ねむり姫の寝室」「鳥の書斎」「朱の食堂」である。後者の代表格は、廉価な新しい洋家具の普及を目的として1926(大正15)年に森谷が結成した工房「木のめ舎」の家具群だ。展覧会ブックレットの本橋浩介氏の論文にもあるように、一見相反するかにみえるふたつの側面は、森谷が時代の流れに即して、芸術的家具から合理的デザインへの移行を図ったものとしばしば見なされる。しかし、本展はそうした観点から森谷のデザインをとらえようとするものではない。今日の眼には矛盾に映るものが、森谷の「家具界の革命」という理想の下では一貫したものであったろうことを、小規模ながら、現存・復刻作品やスケッチ、資料によって浮かび上がらせようとする意欲的な試みである。

2部構成の第1部で紹介されるのは、芸術的家具を中心とする作品や著述、資料などである。筆者の目を引いたのは、実測された家具のスケッチで埋め尽くされた滞欧時のノートだった。これをつぶさに見たのち、背後にある森谷の家具を振り返れば、彼が、留学で得た西洋家具に関する膨大な知識をきわめて独特に己の家具に反映させたことが会得される。ドイツ表現主義や英国のアーツ・アンド・クラフツ運動の家具を想わせる曲線や波型、ハートのモティーフ、三々九度の盆にヒントを得た朱色の大胆な使用は、古今東西のモティーフの単なる折衷とはけっして言うことができない。そこに見出されるのは、西洋の家具史のみならず、大正期の童画の発展や文学の革新にも刺激を受けて、日本人の理想的な家具やライフスタイルのあり方を模索した森谷独自の哲学なのだ。そういう意味で、彼の「夢みる家具」は、第2部の「木のめ舎」の家具では現実に即したものになったというより、より理想に近づいたのではないかという印象を受けた。安価な素材の家具ながら作家の美意識はそのまま保たれ、形態はより洗練をきわめているからである。会場には研究者による的確な解説が付けられていたこともあり、観賞後は、森谷を含む大正人たちが、日本人にふさわしい近代生活とはなにかという難題に真摯に取り組み、奮闘したことに改めて想いを馳せた。[橋本啓子]

2011/01/13(木)(SYNK)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)