artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

没後20年 孤高のモダニスト 福田勝治 写真展

会期:2011/01/15~2011/01/29

ときの忘れもの[東京都]

福田勝治は1899年生まれだから、木村伊兵衛より2歳、土門拳より10歳年長の写真家。戦前から戦後にかけての一時期は、『女の写し方』(アルス、1937)が当時としては異例の売行きを示すなど、その大衆的な人気は木村、土門を凌いでいたほどだった。ところが1970年代以降になると、ほぼ忘れられた存在になり、91年に没後はほとんどその業績を顧みられることもなくなった。その大きな理由は、彼の作風が極端な耽美主義であり、リアリズム、スナップショットといった日本の写真表現の主流からは相当に隔たっていたためだろう。

今回の福田勝治展は、彼の戦後の代表作である《光の貝殻(ヌード)》(1949)、《心の小窓(藤田泰子)》(同)、《Still Life(静物)》(1952)と、1955年のイタリア滞在時にポンペイ、オスティアなどで撮影された風景作品15点を展示するもので、規模は小さいがひさびさの彼の回顧展となるものである。むしろデジタル化以降の多様化し、拡散していこうとする写真の状況において、福田の練り上げられた美意識と深みのあるモノクロームのプリントの技術を味わうことは意義深いのではないだろうか。彼のような、自己の美的世界を純粋に探求していこうとする写真家たちが、どうしても片隅に追いやられてしまうことにも、日本の写真表現の歪み(それを必ずしも否定的に捉える必要はないが)が端的にあらわれているようにも思える。

2011/01/24(月)(飯沢耕太郎)

中川あずさ──遠い国

会期:2011/01/18~2011/01/23

アートスペース虹[京都府]

作家は成安造形大学洋画クラスの研究生。花柄やストライプ模様など、寄せ集めた複数のスカーフを撮影した写真をもとに描いたという一連の作品が展示されていた。自身の夢やあこがれ、理想などを薄いスカーフの脆弱なイメージに重ねているのだが、布の襞や光沢のある柔らかい質感の描写が丁寧で美しく、繊細な感覚を思わせる趣きが感じられた。技術的にはまだ向上の可能性もうかがえるが、近づいたり離れたり、角度や距離を変えると色彩の印象もまた変化して見える、表情豊かな作品。今回が初個展だったそうだが、堂々とした佇まいと繊細な感覚のギャップも記憶に残る展示だった。

2011/01/23(日)(酒井千穂)

フジイフランソワ展

会期:2011/01/10~2011/01/22

Oギャラリーeyes[大阪府]

フジイフランソワの作品を見るのは2008年春に豊田市美術館で開催された個展「綯交(ナイマゼ):remix──フジイフランソワ、一体こやつのアートはいかに」以来。大阪での個展も久々の開催だった。以前よりも作品に使われる色の数が増えているようで全体的に鮮やかな印象をうけた。会場には、どら焼きに見立てた虎の毛皮の《とらやき》をはじめ、鈴付きの首輪をつけた《愛玩なまこ》や雀、滝を登る鯉の《瀑中愛玩図》などの「愛玩」シリーズ、柳の葉がカエルの屏風絵《やなぎにかえる》といった作品が並んでいた。和紙にアクリル絵の具や胡粉、ルイボスティーなどで着彩される作品の、ユーモラスなモチーフとかわいらしさ、毒っ気の絶妙なバランスもさることながら、生き物や植物に向けられた視線、その観察眼と慈しみが明白に表われた個展。独自の作品世界に今回も魅了された。

2011/01/22(土)(酒井千穂)

「その他」のチカラ。森村泰昌の小宇宙

会期:2010/11/20~2011/03/13

兵庫県立美術館[兵庫県]

所蔵品を中心に、コレクターO氏が蒐集した作品を含む83点で構成された展示には、活動初期の頃の写真作品や立体作品から、陶器、書などもあるのだが、なかにはアーティスト紹介などの記事ではなく背景として作品が掲載された雑誌までありじつに多彩。 特に面白かったのは、「ポートフォリオ」によって、身体の部位をセルフポートレイトにするシリーズのひとつであり、「手」をテーマにした 1996年の《ポートフォリオ「手」TE》のビデオ作品。 森村氏本人が手がけた小説のストーリーが音楽とともに字幕で綴られるシンプルな映像作品なのだが、記憶をめぐるその物語の場面や情景が実にリアルで、かつ次の場面の展開への期待を誘う。目も足もまさに釘付けになってしまった。 小企画とされているが、 同時開催の企画展とは別のアーティストの一面がうかがえる同館ならではの見応えある内容で見逃してはもったいない。

2011/01/22(土)(酒井千穂)

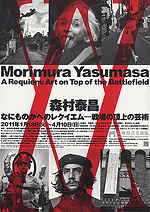

森村泰昌 展:なにものかへのレクイエム──戦場の頂上の芸術

会期:2011/01/18~2011/04/10

兵庫県立美術館[兵庫県]

昨年12月にも訪れたのだが、小企画の「『その他』のチカラ。森村泰昌の小宇宙」をゆっくり見れなかったため再び訪問。戦争を挟んだ動乱の時代を生きた20世紀の男たちをテーマにした本展は広島市現代美術館の開催時にも足を運んだのだが、一度目は見落としていた作品の細部にも注意を払いながら鑑賞し咀嚼できる機会となったのがありがたい。また、会場自体が異なるので当然かもしれないが、1度目と2度目では印象や感想がやや違う作品があった。映画『独裁者』にもとづき、ヒトラー=ヒンケル(チャップリン)に扮した森村が21世紀の独裁者について語る作品や、日雇い労働者の集まる大阪の釜ヶ崎の壇上で演説するレーニンの映像など、そこに登場するシンボリックなアイテムやさまざまなイメージのアレゴリーについてもひとつずつ考える余裕があり、作品細部へのこだわりも見えてくる。 会場は、三島に扮し現代の芸術を憂い決起する映像作品など、60~70年代の報道写真をもとに思想がぶつかりあった時代を作品化した第一章から、戦争終結の1945年に焦点を当てた第四章までの構成で、最後の映像作品では20世紀はどのような時代であったのかを鑑賞者それぞれに問いかける映像作品で締めくくられる。本展はこれまで各地の美術館で開催されているが地元関西では12年ぶりの森村の個展。貴重な機会である。

2011/01/22(土)(酒井千穂)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)