artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

山下菊二 コラージュ展

会期:2011/01/08~2011/03/27

神奈川県立近代美術館/鎌倉別館[神奈川県]

山下菊二のコラージュ作品を見せる展覧会。近年同館に寄贈された作品のなかから50点あまりの作品が展示された。なかでも冤罪の可能性がきわめて高いとされる狭山事件をモチーフにした連作《戦争と狭山差別裁判》全41点のうち30点が一挙に展示されたところが見どころだ。同シリーズには、事件の詳細を伝える報道写真や文字、戦争被害者や解放指導者、骸骨や仮面などさまざまな図像が切り貼りされ、不正な捜査を告発する山下のメッセージ性が強く前面化している。とはいえ、これは社会に蔓延る差別構造を是正するためのプロパガンダではないし、社会正義を世間に訴えるイデオロギー絵画でもない。というのも、山下は差別される側の被虐性だけを描いているわけではないからだ。同シリーズの大半には、ハンス・ブルクマイヤーによる《マクシミリアン一世の凱旋》のイメージがコラージュされており、奴隷や金銀財宝などの戦果を誇示しながら行進してゆく隊列は、明らかに支配者の加虐性や暴力性を示している。善悪や聖俗をすべて含みこみながら、魑魅魍魎が跋扈する世界。それを外側から観察するのではなく、内側から肉迫しようとしたからこそ、私たちはそこにみずからの影を見出してしまうのだろう。いずれのコラージュも黒く縁取られているのは、このどうしょうもない世界で生きざるをえない私たち自身を成仏させるためなのかもしれない。

2011/01/18(火)(福住廉)

大野浩志「在り方・現れ方」

会期:2011/01/15~2011/02/05

CAS[大阪府]

大野の作品は、木の板や棒などに焼きを入れたり、一色の絵具を塗るという、シンプルな方法で制作されている。シンプルと言っても決してイージーではない。《since》と題されたシリーズでは、表現性を排除して均一に塗る行為を、制作年から現在までずっと継続しているのだ。長年塗り重ねられた表面には、盛り上がり、波打ち、ストライプなど、人為を超えた表情が現われる。そのたたずまいは、まさに本展のタイトル通り「在り方・現れ方」と呼ぶしかないものだ。地元大阪で6年ぶりに開催された個展では、《since 1997〈無限柱〉》が出品された。そして壁面には、現在まで継続されている全シリーズの写真資料も。聞けば、昨年香川県のソフトマシーン美術館で行なわれた個展で《since》シリーズの全作品が展示されたとのこと。その情報を知らなかったことが悔やまれる。次に同様のチャンスがあれば是非とも見に行きたい。

2011/01/17(月)(小吹隆文)

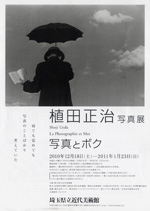

植田正治「写真とボク」

会期:2010/12/18~2011/01/23

埼玉県立近代美術館[埼玉県]

没後十年ということで、美術館「えき」KYOTOを皮切りに5カ所を巡回中の植田正治展が、ようやく首都圏に回ってきた。いうまでもなく、幅広い人気を持つ写真家であり、回顧展も何度も開催されている。いかに新味を出すのかが課題だと思っていたのだが、むしろオーソドックスな構成に徹することでしっかりとその作品の魅力を伝えることができたのではないかと思う。

代表作約200点は「初期作品 1930─40年」「砂丘劇場」「風景、『かたち』・・・1950年代の作品より」「童暦」「風景の光景」「小さい伝記」「音のない記憶」「オブジェなど」「砂丘モード」の10パートに分けて展示され、途中に未発表ネガからプリントされた家族写真「僕のアルバム 1935年代─50年代未発表写真より」が挟み込まれている。この流れは自然で澱みがなく、観客もすんなりと植田の構成感覚と叙情性とが溶け合った作品世界に入り込むことができるように工夫されていた。今回あらためて注目したのは、1970~80年代の「風景の光景」のシリーズ。35ミリフィルムカメラで、日常の「風景」のなかの非日常的な「光景」を切り取った、どちらかといえば地味な作品だが、じっと見つめていると「モノがそこにそのようにあること」の不思議さと不気味さがじわじわと伝わってくるように感じる。海に波がまさに立ち上がろうとする瞬間を捉えた一枚など、哲学的といいたくなるような深みがある。ともすれば感覚的、遊戯的に見られがちな植田正治の写真だが、彼のなかには写真を通じて物事を認識していこうとする意志が貫かれていたのではないだろうか。

2011/01/16(日)(飯沢耕太郎)

オランダのアート&デザイン新言語

会期:2010/10/29~2011/01/30

東京都現代美術館[東京都]

デザインを機能性やユーザビリティといった評価軸で見ていると、この展覧会は訳がわからない。そもそも「デザイン」なのになぜ「現代美術館」なのか。ここではテッド・ノーテン、マーティン・バース、マルタイン・エングルブレクト、タケトモコの4人のアーティストが取り上げられている。ノーテンとバースには物理的なモノとしての作品があるが、エングルブレクトとタケに至ってはモノは介在するものの、じっさいの作品は見る者と作者との「コミュニケーション」である。

既製の家具を燃やして樹脂で固めた作品で知られるバースの作品のなかでも、今回の展示で特に面白かったのは3種類の時計。アナログかと思えばデジタル、デジタルかと思えばアナログ。木彫によってコピーされたプラスチック製の椅子も見る者の先入観を裏切る。現代ジュエリー作家のノーテンの、指輪を封じ込めた透明なアクリル樹脂製のバッグも楽しい。パーティなどで女性が持っているバッグはあまりに小さくてなにが入るのだろうと思っていたが、じつは機能など不要なのだ。ノーテンはそうした本来の「用」を失ったモノから、わずかに残された機能の痕跡すらをも取り除いてジュエリーに仕立てている。

疑問なのは、「デザイン」というからには、こうした作品(非量産。多くが一点モノ)が、どこまで私たちの日常に降りてくるのだろうか、という点である。展覧会の企画者はこれを「新言語」という言葉で説明しようとしている。問題はモノを所有することではない。モノとそれを見る者との関係、見る者同士にコミュニケーションを生じさせるような表現手法に焦点を当てるのだ。その手法はアートとデザインとで共有されうる。たしかに、このような表現が冷蔵庫や洗濯機、ケトルや鍋のデザインに用いられれば、毎日が楽しくなりそうだ。人々のコミュニケーションのあり方にも変化を生じさせる可能性を秘めている。「アートはモノではない。デザインはカタチではない」という本展のキャッチコピーは象徴的である。

この展覧会は写真撮影が可能である。せっかくなので「建築はどこにあるの?」展(2010年4月29日~8月8日@東京国立近代美術館)で試みられたように、撮影・写真共有サイトに投稿というプロセスまでをも展覧会の一部として企画してもよかったのではないかと思う。課題はコミュニケーションなのだから。[新川徳彦]

写真(左から):マーティン・バース(CC / BY-NC-ND)、テッド・ノーテン(CC / BY-NC-ND)

2011/01/16(日)(SYNK)

京都市立芸術大学大学院美術研究科博士課程展 第2期

会期:2011/01/15~2011/01/30

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA[京都府]

年末年始に行なわれた「第1期」に続く展覧会。第2期は、五十嵐英之、柳澤顕、馬場晋作が参加した。五十嵐は、紙(キャンバス?)上の絵具の飛沫をフォトリアリズム的に表現した油彩画と、風景をピンボケや逆光で描いた油彩画の大作計8点を出品。柳澤は、油彩、プリント、カッティングシートを用いた複雑な画面構成の平面作品5点と、壁面まで浸食したカッティングシートにより、平面表現のインスタレーションをつくり上げた。馬場は、ステンレスの支持体に油彩やインクでイメージを描いた作品17点だった。3人とも非常に見応えがあり、彼らの過去の発表と比べても最上レベルの展示ではなかろうか。出かけた甲斐ありだった。

2011/01/15(土)(小吹隆文)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)