artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

The Flavour of Power─紛争、政治、倫理、歴史を通して食をどう捉えるか?

会期:2023/03/11~2023/06/25

山口情報芸術センター[YCAM][山口県]

会場の入口に、目を引くフレーズが書かれている。「飢餓はなくならない」。そしてこう続く。「あなたが気にかけない限り」。

本展は山口情報芸術センター[YCAM]が実施する研究開発プロジェクト「食と倫理リサーチ・プロジェクト」の成果展だ。YCAMはその研究の過程でインドネシアを中心に活動する8名の研究者やアーティストによるユニット「バクダパン・フード・スタディ・グループ」(以下、バクダパン)と調査を実施した。展覧会は、バクダパンが2021年の「アジアン・アート・ビエンナーレ」(台湾・台中)や2023年の「foodculture days」(スイス・ヴォー)で出展してきた、インドネシアの食糧危機をシミュレートしたカードゲーム(今回は日本語版)とミュージックビデオ調の映像作品からなる《ハンガー・テイルズ》を入り口に据え、新作《Along the Archival Grain》(2023)の内容はおのずと日本とインドネシアの接点である太平洋戦争中の日本統治下での出来事にフォーカスされた。

[撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

[撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

バクダパン・フード・スタディ・グループ《ハンガー・テイルズ》のカードゲームの様子 [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

バクダパン・フード・スタディ・グループ《ハンガー・テイルズ》のカードゲームの様子 [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

《Along the Archival Grain》は資料展示のパートと映像インスタレーションのパートで構成されている。「資料展示パート」というのはキャプションに書かれている言い回しでもあるが、作品内でも自己言及されているとおり、そこで読めるのは資料を編纂して示された「物語」である。日本占領下の台湾に派遣された日本人作物育種家の磯栄吉による植民地での「ジャポニカ米」の栽培可能品種の研究、その末の「蓬莱米」の開発とその台湾やインドネシアでの展開を皮切りに、日本が第二次世界大戦後の戦争債務処理を「貧困の撲滅」という英雄的な意識のもとに行なった「奇跡の米」の開発に言及することで幕を閉じる。

この物語は5章立てでウェブサイトにまとめられており、会場にあるタッチパネルで観賞者個々人が閲覧できるようになっている。ひとり掛けの椅子ごとに1台の端末というセットが4組あるので、ほかの鑑賞者に気兼ねすることなく、ゆっくりと読むことが可能だ。読了までは30分ほどの物語で、文末に参考資料のURLやQRコードが付随しており、この物語は各種資料への入り口にもなっているといえるだろう。

バクダパン・フード・スタディ・グループ《Along the Archival Grain》(2023)資料展示パートの様子 [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

バクダパン・フード・スタディ・グループ《Along the Archival Grain》(2023)資料展示パートの様子 [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

物語の冒頭で、磯栄吉の遺稿が引用されている。

「いかなる農夫も作物に対する限りただ誠あるのみで虚偽は許されない。故に人を道徳的にならしめる。(…)それにより民族の健全性が保たれ『農は国の基』となる」

磯が研究した「蓬莱米」は作地面積ごとの収穫量が増加する一方で、それまでの自前の肥料ではなく化学肥料を必要とするといった、「政府が整備したインフラに依存」せざるを得なくなる。インドネシアに対する日本政府による米の独占的な管理が実施された1942年の「米の引き渡し政策」、1943年の「緊急食糧対策」では「蓬莱米」が導入され、収穫高の管理のために諸種間作は禁止、空地があれば農地となったのだ。この施策は、石炭のための大規模伐採と絡まり合い、それまでのヴァナキュラーな営為や環境の破壊、干ばつ、飢餓、害虫を引き起こした。

磯の言葉や物語中で引用されるプロパガンダ雑誌『ジャワ・バル』が示す通り、日本政府による植民地統治ではつねに「農民」が生産者として称揚される。だがそれは、農業という技術をより善きものと位置付けることによって、農業の収穫高の向上が徳の高さに、搾取的な統治の強化が尊い技術の伝達にすり替えられているのだ。物語の後半では、国際稲研究所(IRRI)が害虫や干ばつといった自然災害に強い品種を開発した「緑の革命」が説明されている。そして、そこに参画した日本が開発する「奇跡の米」もまた化学肥料依存度が高く、「飢餓をなくす」という英雄的意識のもと技術による国家的な搾取構造を繰り返していること、1964年には日本が放射線照射米「黎明」を開発し、そのハイブリット種がマレーシアで継続的に研究されているということが示されて幕を閉じる。いずれも物語というにはあまりにも即物的だが、最後に書かれた問いはこの物語の要旨だろう。

「科学技術的な合理性は植民地主義的な傾向があるため、農業知識を共同化し、そこから脱却するためにはどうすればいいでしょうか?」

YCAMバイオ・リサーチ《Rice Breed Chronicle》(2023) [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

YCAMバイオ・リサーチ《Rice Breed Chronicle》(2023) [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

バクダパン・フード・スタディ・グループ《Along the Archival Grain》(2023)映像インスタレーションパートの様子 [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

バクダパン・フード・スタディ・グループ《Along the Archival Grain》(2023)映像インスタレーションパートの様子 [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

映像作品《ハンガーテイルズ》のフレーズ、「ハンガーテイルズ/遺伝子組み換えの食事は美味しいかしら!/ハンガーテイルズ/開発計画で私たちは干からびるのよ!/ハンガーテイルズ」「政府は我慢しろと言うだけ! 我慢しろ! 我慢しろ! 我慢しろ!」。革命を呼びかけるような、抑圧に対する激しい言葉が並ぶが、耳に残る反復的な音楽はどこか気だるげで、映像のメインアイコンは映画『サウンド・オブ・ミュージック』のヒロイン、マリアが満面の笑みでアルプスの山頂で草原を抱くグラフィックの引用だ。

全体的に特権階級に対する市民革命を想起させる言葉だが、そこで選ばれたマリアはナチスドイツ下のオーストリアからスイスへと向かった亡命者だ。ジェームズ・C・スコットの大著『ゾミア― 脱国家の世界史』(みすず書房、2013)は、稲作のような国家的なインフラに依存度が高く、収穫高が管理されやすい作物、すなわち国家運営にとって都合のよい民の在り方とは逆の存在、ゾミアの民について記している。それは「国家」を避けるように山間部を移動しながら焼き畑を行ない根菜を育て、文字を使わず、知識の偏在を回避する生き方である。マリアとトラップ家の人々はスイスでどのように暮らしているのだろうか。あるいは、山間部を移動し続ける生活を行なっているのだろうか。革命ではなく回避のなかに、バクダパンからの問いへの答えはあるのかもしれない。

公式サイト:https://www.ycam.jp/events/2023/the-flavour-of-power/

2023/06/19(月)(きりとりめでる)

リニューアルオープン記念特別展 Before/After(後編)

会期:2023/03/18~2023/06/18

広島市現代美術館[広島県]

本稿の前編でみたように、「Before/After」展は、美術館の建築構造をベースとして、おおむね、「A棟=建築と作品の保存修復・ケア」「B棟=カタストロフィの前後の時間、館のアイデンティティとしてのヒロシマ」という2つの軸線で構成される。解説パネルに加え、作品どうしの関連キーワードをハッシュタグ群として壁に提示するなど、非常にわかりやすく設計されている。だが、そうした「わかりやすいキュレーション」を一見撹乱するように、1970年代の3点のビデオアートが飛び石的に置かれていることに留意したい。A棟とB棟の展示室の入り口と出口にそれぞれ置かれた3台のブラウン管モニターは、主張しない「小ささ」や作品自体の地味さの一方で、物質的な存在感を強調する。これらの離れた点と点をつなぐことで、「点線で引かれたC軸」と呼びうる、もうひとつの軸線が浮かび上がってくるのではないか。

展示風景 [撮影:来田猛]

1点目は、A棟の展示室入り口に置かれたデニス・オッペンハイムのビデオ作品である。《2ステージ・トランスファー・ドローイング(未来の状態への前進)》(1971)では、上半身裸のオッペンハイムの背中に、彼自身の息子がペンでゆっくりとドローイングを描き、オッペンハイムは背中に伝わるペンの感覚だけを頼りに、目の前の壁に貼られた紙にドローイングを「転写」する。《2ステージ・トランスファー・ドローイング(過去の状態への回帰)》(1971)では、父と息子が入れ替わり、父が息子の背中に描いたドローイングが、息子によって壁に「転写」される。「触覚を介した目隠し状態のドローイング伝言ゲーム」であり、2つのドローイングは、「行為の伝達」「再現」がはらむズレを可視化する。またここには、息子にとっての父(=自分自身の未来の姿)と父にとっての息子(=自分自身の過去の状態)という時間的な相似形がある。「未来」に向けた伝達と、「過去」への回帰は、自己同一性とともに差異をはらむ。この事態は、作品を「未来」へ伝えるための修復措置や交換補充、そのために制作当時の状況の調査など「過去」へ遡及するといった、「保存修復」の問題としてパラレルに読み替えることができる。あるいは、「背中に描かれたオリジナル」はすぐに消え去るが、「別の世代によって別の媒体に伝達されたコピー」は物質的に残ること。このように、オッペンハイムのビデオ作品は、このあとに続く展示室のテーマをメタフォリカルに予告してもいる。

デニス・オッペンハイム《2ステージ・トランスファー・ドローイング(過去の状態への回帰)》(1971)

2点目は、B棟地下展示室の入り口に置かれたダラ・バーンバウム《テクノロジー/トランスフォーメーション:ワンダーウーマン》(1978-1979)だ。主人公の普通の女性が「ワンダーウーマン」に変身して敵と戦うアメコミのテレビ番組を引用し、フェミニズム的視点から映像の消費文化を批評する。視聴者が待ち望む、お約束の「変身シーン」が執拗に反復され続けることで、「ハイライト」の希少価値を無効化し、物語の文脈から切り離し、スペクタクルの空虚さを露呈させる。「変身」のたびにきらめく閃光と、同じく反復される爆発シーンの火焔。その奥に、核爆発の瞬間を描いた岡本太郎らの絵画、広島市内の夜空の花火を描いた木版画やキノコ雲の表象が続くことで、「閃光と爆発の瞬間」をひたすら反復するバーンバウムのビデオ作品は、「宙吊りにされた視聴者のカタルシス」から「トラウマ的な記憶の反復」へとメタフォリカルに変容していく。

左より:岡本太郎《明日の神話》1号原画(1967)、 ダラ・バーンバウム《テクノロジー/トランスフォーメーション:ワンダーウーマン》(1978-79)、

井上覚造《地球は終りぬ》(1956) [撮影:来田猛]

そして、3点目は、同じ地下展示室の出口に置かれたジョン・バルデッサリ《芸術制作中》(1971)だ。何もない空間に立ったバルデッサリが、ポーズを変えながら「芸術制作中(I am making art)」とつぶやき続けるだけの映像である。コンセプチュアル・アートのトートロジー性や「退屈さ」、既存のアートの否定(その究極の形としての「何もしないこと」)が「アート」として成立してしまう反芸術的態度、身体に過激な負荷をかけるボディ・アートなど、同時代的潮流に対する何重もの皮肉として解釈できる。だが、この作品が「ヒロシマ」「フクシマ」を扱う作品群の最後に置かれたとき、別のメタメッセージを帯び始める。「芸術制作中」という現在進行形の宣言は、「前/後」と明確に切り分けられない時間の連続性のなかに私たちがいること、そして表象不可能性や「当事者/非当事者」の分断の前に立ち尽くして何もしないのではなく、「それでもアートの制作に終わりはない」と力強く宣言すべきであることを示すように見える。

展示風景 [撮影:来田猛]

ジョン・バルデッサリ《芸術制作中》(1971) [撮影:来田猛]

このように、3つのビデオアート作品は、伝達やコピーが生む差異、反復、現在進行形という3つの異なる「時間」の位相を提示することで、「前/後」という時間の切り分けや直線的に進む時間という近代的意識を自己批評する。一方、3点それぞれは各展示室のテーマとメタ的に共鳴し、補強する役割を担う。そして点と点をつなぐことで、「ビデオアートの戦略的な読み替え」のアクロバティックな操作という、もうひとつの軸線が見えてくる。一見すると「わかりやすいキュレーション」を撹乱的に裏切るようで、実は自己批評を書き加えつつ、最終的に裏書きして支えるという、非常に重層的な構成だった。

公式サイト:https://www.hiroshima-moca.jp/exhibition/beforeafter

関連レビュー

リニューアルオープン記念特別展 Before/After(前編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年07月15日号)

2023/06/18(日)(高嶋慈)

リニューアルオープン記念特別展 Before/After(前編)

会期:2023/03/18~2023/06/18

広島市現代美術館[広島県]

2020年12月から約2年3カ月にわたり、大規模な改修工事による長期休館を終えた広島市現代美術館。「リニューアルオープン記念特別展 Before/After」では、文字通り「前」と「後」をテーマに、美術館自体がどう変わったのか、経年変化と保存修復、核によるカタストロフィの前後の時間に焦点を当てている。コレクションをベースに、若手作家を中心とする新作を加え、45組の作品を全館に展示。加えて、建築模型、図面、記録写真・映像、新旧のデザイン比較などの資料や解説パネルも並び、大ボリュームの内容だ。

展示風景 [撮影:来田猛]

展示風景 [撮影:来田猛]

本展を企画した学芸員の角奈緒子は、休館前の2019年に開催された「開館30周年記念特別展 美術館の七燈」に関わっている。美術館自身の軌跡、使命や機能、課題を照らし出す7つの導きの灯として、「観客」「建築」「ヒロシマ」「保存修復」「資料と記録」「リサーチと逸脱」「あいだ」といった切り口を設定した。本展ではこのうち、「保存修復」と「ヒロシマ」が2つの軸となっており、続編的な位置づけといえる(「美術館の七燈」展において館の歴史のリサーチから作品を展開させた田村友一郎が、さらに「自作の続編」をつくるという遊び心に満ちた仕掛けもある)。

同館の建築は、中央のエントランスの円形空間から、左右に2つの棟が伸びている。本稿では、展示室A-1~4のある右翼を「A棟」、展示室B-1~3のある左翼を「B棟」と便宜的に呼称する。A棟の第一展示室では、「館のリニューアルを紹介する資料展示」が出迎える。エレベーター増設、だれでも多目的トイレ・ベビーケアルーム・キッズスペースの新設といった来場者の利便性を高める改修。展示室の照明のLED化、両翼の屋根や床を張り替えて防水・排水性を高めるなど、建築や機能のメンテナンス。

続いてA棟では、非耐久的な素材を用いた作品の保存修復と、「保存修復」それ自体をテーマとする現代美術作品が並ぶ。前者は、「美術館の七燈」でも課題として取り上げられていた田中功起の初期作品《everything is everything》(2005-2006)。劣化しやすいプラスチック製の日用品・消耗品と、その「逸脱的使用」を収めた映像で構成される。本展では、田中と学芸員が実際に展示室に構成物を配置しながら、劣化した物の交換補充や再展示についての指針を話し合い、そのプロセスの記録映像を「インストラクション」として並置した。また、後者の「保存修復」自体を主題化した作品としては、ブロンズ彫刻の保存修復工程をニンジンに施す髙橋銑、壊れた日用品を薄い布でくるみ、傷やヒビ割れの部分を絹糸で縫い合わせるように刺繍する竹村京らが並ぶ。

田中功起《everything is everything》(2005-06) [撮影:来田猛]

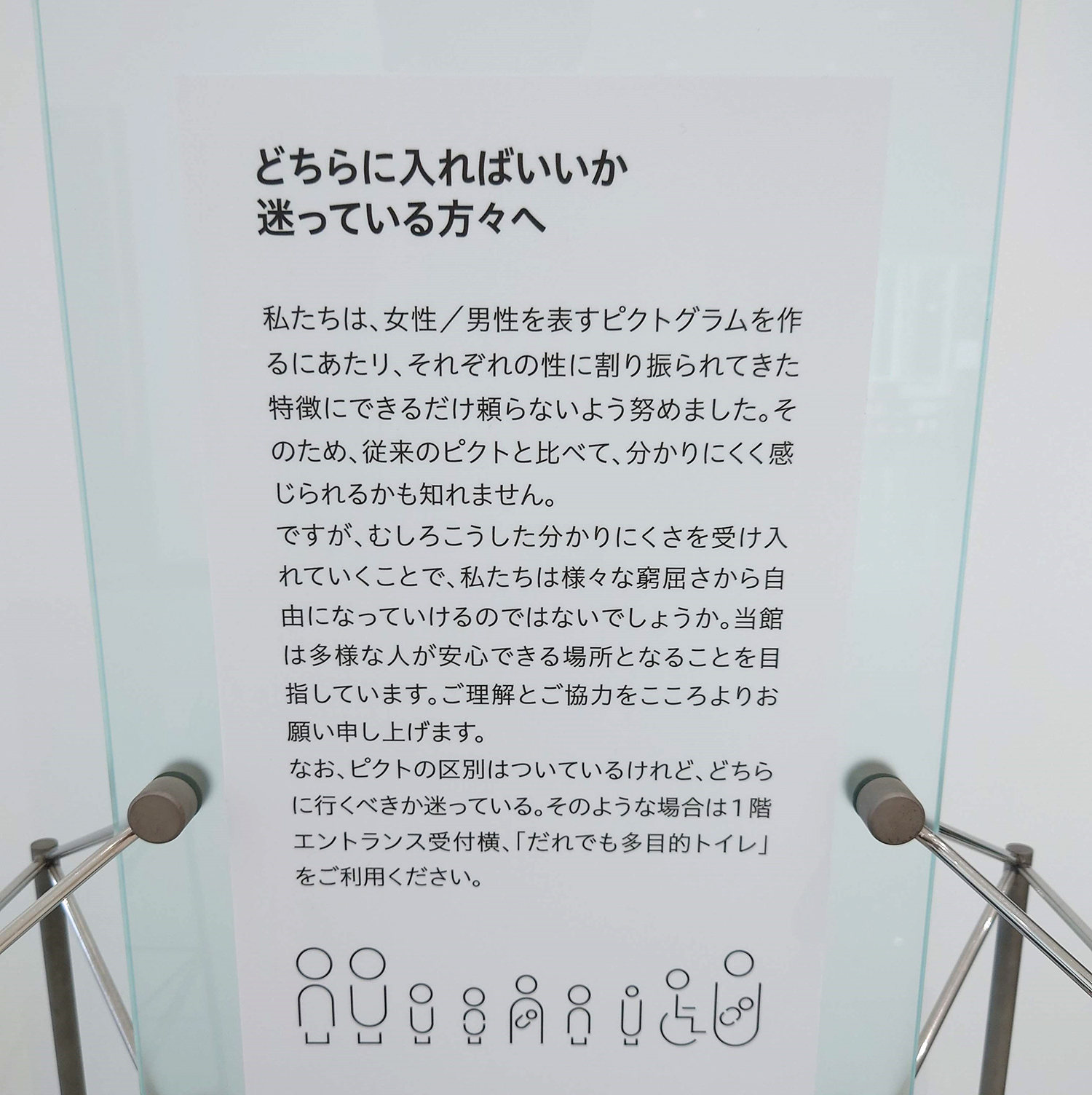

このように、時間作用が建築/作品にもたらす劣化にメンテナンスを施し、時代に応じた新陳代謝を促す営みは、「ケア」の領分といえる。そして来場者へのケア・配慮として、ピクトグラムのデザイン更新のなかでも、画期的な試みとして特に注目したいのが、トイレのジェンダー記号である。「それぞれの性に割り振られてきた特徴にできるだけ頼らないよう努めました」と解説パネルが述べるように、「女性=赤、スカート、Aライン」/「男性=黒や青、ズボン、Iライン」という差別化を排し、あえて「わかりにくい」ピクトグラムを採用している。だが、来場者を立ち止まらせる「わかりにくさ」こそ、公共空間がいかに既存のジェンダー秩序を視覚的に強化・再生産しているのかについての自覚を促す。「どちらに入ればいいか迷っている方々へ」というパネルの呼びかけは、むしろ「普段は決して迷うことがない人」に「なぜ自分は迷わないのか」という見えない特権性を自覚させ、「迷わざるをえない状況」を強制的に擬似体験させるためにこそある。

トイレのピクトグラム変更についての解説パネル

一方、B棟への橋渡しとなるのが、新規収蔵のお披露目となるシリン・ネシャット《Land of Dreams》(2019)。アメリカ先住民の居住地であり、原爆を開発したロスアラモス国立研究所や核実験場のあるニューメキシコ州で撮影された。若いイラン人の美術学生を主人公とする2チャンネルの映像では、「夢の収集」という非現実的な作業を通して、左右のスクリーン、夢と現実、自己と他者、研究所/アーカイブ、ネシャットの出身地のイランとアメリカといったさまざまな境界が交錯。「悪夢として語られる、核開発がもたらしたトラウマ」と、記憶を管理・抑圧する権力機構を詩的にあぶり出していく。

シリン・ネシャット《Land of Dreams》(2019) [撮影:来田猛]

そして、反対側のB棟では、核によるカタストロフィの前/後に焦点を当て、「ヒロシマ」の表象や記憶の継承という自館のアイデンティティを再確認する。鉄腕アトムをデザインソースとする放射線感知服《アトムスーツ》を着てチェルノブイリに赴いたヤノベケンジ。キリストの血の象徴であるワインをカラーフィルター代わりにして広島市街を撮影し、「真っ赤に染まる現在の都市風景」のなかに「被爆直後の燃え上がる市街地」を二重写しのように幻視させる和田礼治郎。地下に降りると、岡本太郎《明日の神話》1号原画、原爆開発にまつわるアメリカ各地の風景に「極小のキノコ雲」を出現させる蔡國強、絵本『おこりじぞう』で知られる四國五郎の原画やスケッチ、原爆ドームと周囲の景観を定点観測的に撮影した土田ヒロミらが続く。同館の毎夏のコレクション展の恒例テーマの拡張版といえる。

展示風景 [撮影:来田猛]

特筆すべきは、終盤の石内都の新作写真だ。原爆資料館所蔵の遺品をカラーで撮影した「ひろしま」シリーズではなく、2019年に台風で浸水被害を受けた川崎市市民ミュージアムに収蔵されていた自作を再撮影した「The Drowned」シリーズを展示。浸水し、カビに侵され、ただれた皮膚やかさぶたを思わせる写真の表面は、「被爆者の傷ついた皮膚」のメタファーとしての衣服を想起させる。同時に、「災害による作品の損傷と破壊」はA棟のテーマへと円環的につながり、「ケアの場所としての美術館」を再浮上させていく。

(後編に続く)

石内都《The Drowned #1~6》(2020-22) [撮影:来田猛]

公式サイト:https://www.hiroshima-moca.jp/exhibition/beforeafter

関連レビュー

リニューアルオープン記念特別展 Before/After(後編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年07月15日号)

石内都展「見える見えない、写真のゆくえ」|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年06月15日号)

開館30周年記念特別展 美術館の七燈|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年06月01日号)

美術館とコレクション──開館30周年記念特別展「美術館の七燈」|角奈緒子:キュレーターズノート(2019年04月01日号)

2023/06/18(日)(高嶋慈)

田原桂一「存在」

会期:2023/06/17~2023/07/15

√K Contemporary[東京都]

田原桂一が2017年に亡くなってから6年が過ぎた。65歳という年齢での逝去は、必ずしも早過ぎるとは言えないが、生前の活動が華やかだったので、やはり道半ばという思いが残る。没後も、いくつかのギャラリーや美術館で回顧展が開催され続けていることにも、彼の仕事を惜しむ人が多いことがあらわれているのではないだろうか。

今回、東京・神楽坂のアート・スペース√K Contemporaryで開催された個展では、舞踏家の田中泯のパフォーマンスを1970〜80年代に撮影したシリーズと、同じ時期にヨーゼフ・ボイス、ピエール・クロソウスキー、クロード・シモンらのアーティスト、作家などを撮影したポートレイトのシリーズが並んでいた。田原は、どちらかといえば、建築物や室内の光景を捉えた作品で知られているが、このような人物の「存在」を浮かび上がらせようとする営みにも、独特の美意識が刻みつけられている。被写体を有機的な物質として、光と闇の狭間に置き、触感的な要素を強調して描き出していこうとする姿勢が徹底しているのだ。

今回のような展示を見ていると、そろそろ、もう一回り大きな会場で、彼の作品世界の全体像を提示するような機会がほしくなってくる。どこかの美術館が、大規模な回顧展を企画するべきではないだろうか。特に遺作になった「奥の細道」シリーズ(2016年)を、ぜひもう一度見てみたい。

公式サイト:https://root-k.jp/exhibitions/keiichi-tahara_sonzai/

関連レビュー

田原桂一「光合成」with 田中泯|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2017年11月15日号)

2023/06/16(金)(飯沢耕太郎)

古代メキシコ ─マヤ、アステカ、テオティワカン

会期:2023/06/16~2023/09/03

東京国立博物館[東京都]

日本および東洋の古美術を専門とする東博で「古代メキシコ」展というのも若干違和感があるが、さりとて民博や歴博でやるのも少し違うし(第一不便で人が入らない)、同じ上野でも都美や科博でもないし。この規模の大規模な文明展を開くにはやっぱり東博しかないのか。そういえば、同じく滅びた文明である「ポンペイ」展も去年やったしな。

「古代メキシコ」展は、16世紀にスペイン軍によって滅ぼされるまで、メキシコを核とする中米(メソアメリカ)に栄えたマヤ、アステカ、テオティワカンの3つの文明を紹介するもの。中南米の美術はこれまで断片的には見たことがあるけど、こうしてまとめて見るのは初めてかもしれない。アメリカ大陸には13,000年以上前にユーラシアから人類が渡って以来、16世紀にスペイン人に征服されるまで旧大陸とはまったく交流がなく暮らしていたというから、いったいわれわれとどれだけ異なった文明・文化を築き上げてきたのか興味深いところ。だが、期待に反してというか、相違点より相似点のほうが多かったことに驚いた。

たとえば、墳墓としてピラミッドを築いたこと。新大陸に渡る13,000年以上前からすでに埋葬という風習は共有していただろうけど、それが数千年前から新旧の両大陸で申し合わせたように石をピラミッド状に積み上げ、内部に身の回りのものとともに死体を安置するようになったのだから、不思議といえば不思議。ほかにも、天体の運行から暦を発明したり、ヒエログリフのような絵文字をつくったり、農耕、都市国家、土器、神像、装飾品、浮彫彫刻、碑文、香炉、楽器など、かたちこそ違えど隔絶された旧大陸とほぼ同じものをつくり出していたのだ。ということは、こうした文化のDNAはすでに13,000年以上前から人類に備わっていたのか、それとも進化のシンクロニシティ(共時性)ってやつだろうか。

旧大陸にあって新大陸にないものの代表は、銅や鉄などの鋳造技術だろう。その違いの理由はおそらく資源や人口の差、文明間の交流の有無に求められる。新大陸は孤立していたのだ。逆に新大陸にあって旧大陸にないのは、生贄儀礼かもしれない。神々の加護を得るため人を生贄に捧げる風習は旧大陸になかったわけではないが、それが組織的に大規模に行なわれたのはメソアメリカならではのこと。その生贄を確保するために戦いが行なわれていたというから、本末転倒というものだろう。これが新大陸から来た征服者には野蛮な風習に映り、征服すべき人種と考えられたのかもしれない。ともあれ、今回出品される物品の多くはこうした生贄儀礼に関わりのある奉納品だという。まさに「生贄文化」。

出品点数は計141点。数だけいえば多いように感じるが、小さな宝飾品1点1点も数えてだから、会場の広さに比すればむしろガラガラに近い。それを補っているのが展示品の背景に置かれた遺跡の写真群だ。なるほど、これなら発掘現場の雰囲気も伝わるし、一石二鳥ってわけ。最近多いね、こういうの。

展示風景

展示風景

公式サイト:https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2565

2023/06/15(木)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)