artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

深瀬昌久「眼差しと遊戯」

会期:2023/04/15~2023/05/21

MEM[東京都]

東京都写真美術館の「深瀬昌久 1961-1991 レトロスペクティブ」展に呼応するように、MEMで開催された「眼差しと遊戯」展を見て、あらためて写真家にとっての「ヴィンテージ・プリント」の意味について考えた。「ヴィンテージ・プリント」というのは、写真が撮影された時期とあまり間を置かずに、写真家本人(あるいは彼が委託したプリンター)によって制作された印画のことを言う。深瀬昌久アーカイブス所蔵の、深瀬の「鴉」「洋子」「サスケ」の3シリーズから抜粋したプリントによる本展には、「ヴィンテージ・プリント」のほかに、瀬戸正人による「モダン・プリント」もまた出品されていた。

そこに大きな違いがあるのかといえば、必ずしもそうとはいえない。瀬戸は深瀬のアシスタントを務めたこともあり、その写真印画の機微、特徴をよく把握しているからだ。だがそれでも、「ヴィンテージ・プリント」と「モダン・プリント」の間には、微妙な差異があるように思える。端的にいえば、「ヴィンテージ・プリント」の方がより生々しく、切迫した息遣いを感じさせる。それはいうまでもなく、写真家自身が自分のプリントをどのように仕上げていくのか、まだその方向性が定まらないまま試行錯誤している状況が、くっきりと刻みつけられているからだろう。そのプロセスは、不安定だが、決定的でもあり、より整理された「モダン・プリント」と比較すると、代替えがきかないスリリングな輝きを発している。「ヴィンテージ・プリント」を絶対視するつもりはない。だが、ひとりの作家の仕事の可能性を測るときには、やはり「ヴィンテージ・プリント」を基準にすべきではないだろうか。

貴重な未発表作品を含む30点の深瀬の作品を見ながら、そんなことを考えていた。

公式サイト:https://mem-inc.jp/2023/04/12/fukase/

関連レビュー

深瀬昌久 1961-1991 レトロスペクティブ|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2023年03月15日号)

2023/05/21(日)(飯沢耕太郎)

「風景の中の人間像」丸木位里 丸木俊 内田あぐり 柴田智明の絵画について

会期:2023/05/16~2023/05/27

画廊 楽Ⅰ[神奈川県]

本展「風景の中の人間像」は、丸木位里と丸木俊による1947年を中心とした人体デッサンと水墨画、丸木夫妻のドローイングの研究も行なってきた日本画家である内田あぐりの屏風絵、柴田智明による画布やキャンバスが混在した大量の絵画で構成されていた。

会場の大半を占めるのは内田の《緑の思想》(2013)だ。人間はそこにいない。十数羽の黒い鳥が羽を閉じ、一羽を見守っている。例えば黒い鳥の輪郭線は岩絵の具が削り取られることで生じたものと、紙縒で麻紙が縫い付けられたキワで生じたものがあるのだが、これが「鳥だ」と認識させるうえで重要な役割を担う嘴にある輪郭線は寄ってみると案外おぼろげだ。嘴も黒かったらカラスかと思うが、ところどころ白い。白い結果何が起こるかというと、その鳥たちの視線の先が明確になる。湖畔のような緑青に浮かぶ、眼を閉じた一羽に視線が向かっている。明らかな死に顔。しかし、死んだ鳥の丸みがかった嘴はまた一羽のほかの鳥の空白(嘴)から身体へと視線を誘導する。

内田あぐり《緑の思想》(2013/筆者撮影)

内田あぐり《緑の思想》(2013/筆者撮影)

内田あぐり《緑の思想》部分(2013/筆者撮影)

内田あぐり《緑の思想》部分(2013/筆者撮影)

内田あぐり《ドローイング》(制作年不明/筆者撮影)

内田あぐり《ドローイング》(制作年不明/筆者撮影)

本作の習作と思しきドローイングが数点展示されていた。そこでは黒い鳥というよりも、黒く描かれた人々が緑に光る湖畔に手を伸ばしたり、見下ろしたりする様子が伺える。黒い鳥は当初、人間だったのだろう。丸木位里の人体デッサンや丸木俊の水彩ドローイングが、表情を丹念に描くことで視線の強さを感じさせていることにより、それらに囲まれた《緑の思想》は一層対比的に、感情の抑圧的な象徴化が実行されていることがわかる。

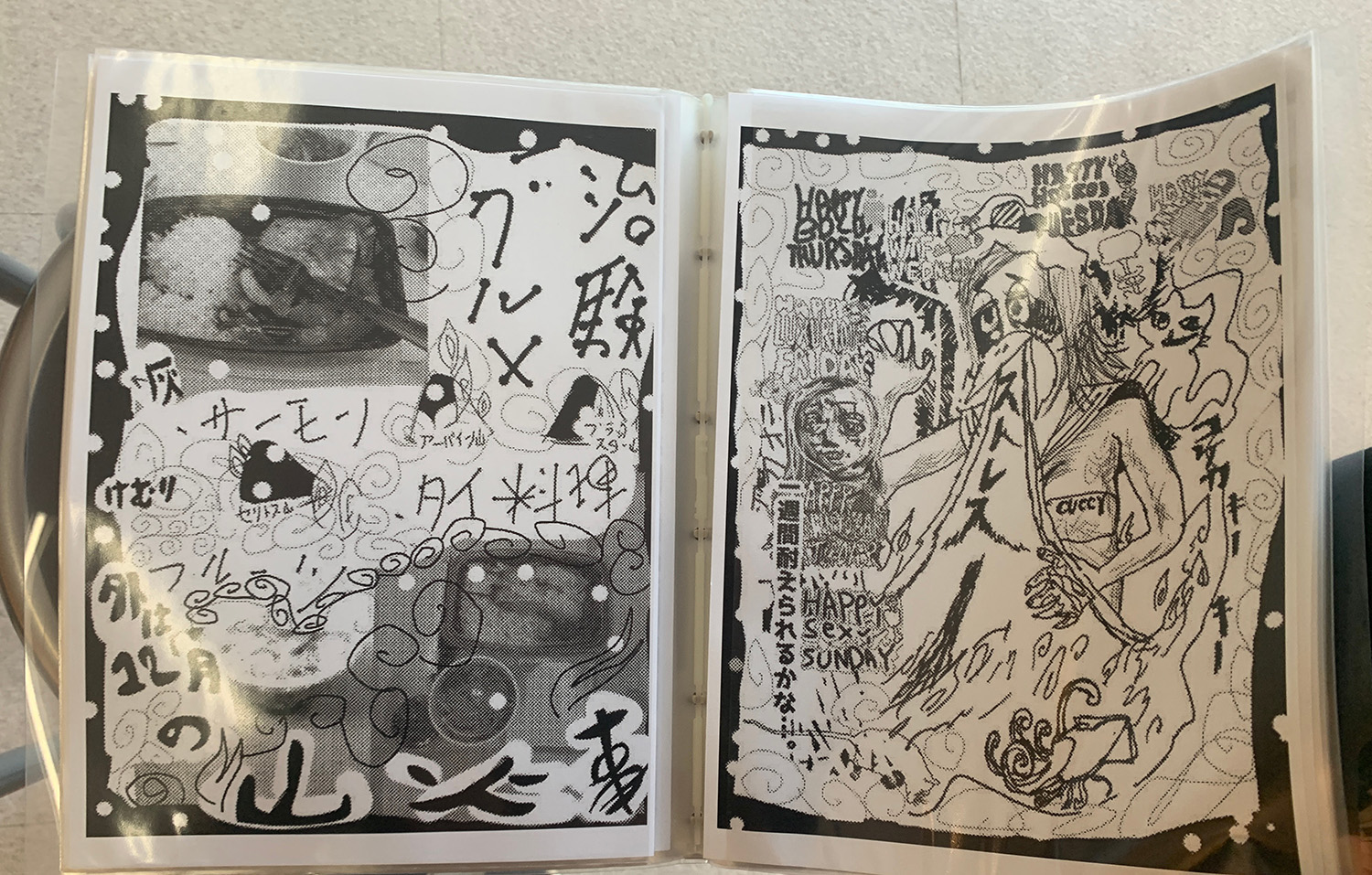

また、この流れを受けて、アメリカのロサンゼルスを拠点に雑踏を凝視し続けてきたという柴田智明のペインティングを見ると、人物の身振りや筆致の雄弁さには反して、その表情は全体的に曖昧だ。どの人格にも眉毛が描き込まれているのだが、下がりも上がりもしていない。むしろ、その眉が激しく動いていたのは柴田が会場に置いた日誌だろう。covid-19が蔓延した時期に柴田は金銭目的での1週間の治験参加を日記にしている。柴田は食事を堪能し、看護師の気を引こうとライオンのおならについて語り、病院の外の世界で何が起きているのかを綴った。生政治が一気に加速した状況下で、人間というよりも物質的な人体として扱われることになる治験に際し、雑踏ではなく個としての自身の状況やストレス感情を見つめ直すことは、作者にとってそれまでとまったく別の仕事だったのだろうか。

柴田に関する作品リストにはプライスは掲載されていたが、作品名や制作年数はわからなかった。そのため憶測でしかないが、無題が無時間に並ぶのだとしたら、そこに差はないのだろう。

柴田智明の展示の様子(制作年不明/筆者撮影)

柴田智明の展示の様子(制作年不明/筆者撮影)

柴田智明のファイル(筆者撮影)

柴田智明のファイル(筆者撮影)

公式展覧会情報(画廊 楽Facebook):https://www.facebook.com/raku.garou/posts/pfbid02jGBHdf2n5aeD94Uyc5GSe8xi6VBEHgwo2fNn43RX8QUoCM1DgCfXYVLSi1SQTkCHl

2023/05/20(土)(きりとりめでる)

ときたま「ヱビス日記」

会期:2023/05/17~2023/05/25

COCO PHOTO SALON[東京都]

ときたまは、携帯電話をスマートフォンに変えたのをきっかけにして、2016年からスナップ写真を撮り始めた。撮りためた写真をまとめて、2020年に391ページの写真集『たね』(トキヲ)を出版する。今回刊行した『ヱビス日記』(トキヲ)は2冊目の写真集で、生まれ育って、現在も住んでいる東京・恵比寿界隈を中心に撮影した写真がおさめられている。その刊行記念展として開催された本展には、写真集からピックアップした19点を展示していた。

写真は4月から始まって3月まで、ひと月ごとに季節を追って並んでおり、その下には日々の出来事を「ツラツラ」と綴った日記の一部が付されている。写真の内容と日記の記述には直接のかかわりはないが、両者を照合していくと、彼女を取り巻く時代の空気感がまざまざと浮かび上がってくる。特定の被写体に限定せず、「全方位的に」カメラを向けていく態度を徹底することで、こんなものが、こんな風に見えてきたという、驚きや歓びがいきいきと伝わってきた。『たね』の写真と比較して、個々の写真のクオリティも確実に上がってきている。

ときたまの写真を見ていると、スマートフォンの登場によって、「認識のツール」としてのスナップ写真の可能性が、より大きく広がっていったことがよくわかる。身辺のモノやコトとの思いがけない出会い、そこから導き出される視覚的な経験を定着するのに、スマートフォンほど有効な手段はあまりないのではないだろうか。ただし、InstagramなどのSNSにアップするだけだと、大量の写真群に埋もれて拡散していくことになってしまう。それらを、写真集や写真展などの表現メディアとリンクしていく回路のあり方が、『たね』と『ヱビス日記』で明確に見えてきた。

公式サイト:https://coco-ps.jp/exhibition/2023/03/1086/

関連レビュー

ときたま写真展「たね」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2020年12月15日号)

2023/05/20(土)(飯沢耕太郎)

開館60周年記念 Re: スタートライン 1963-1970/2023 現代美術の動向展シリーズにみる美術館とアーティストの共感関係

会期:2023/04/28~2023/07/02

京都国立近代美術館[京都府]

「自館の歴史」の反復作業を通して、前衛美術の歴史的検証と、美術館の使命や機能のメタ的な検討を同時に行なう、秀逸な企画である。本展が扱うのは、京都国立近代美術館が開館した1963 年から 1970 年まで毎年、定点観測的に開催され、実験的な若手・中堅作家を積極的に紹介したグループ展「現代美術の動向」である(以下、「動向」展)。奇しくも1963 年は過激化が進む「読売アンデパンダン」展が最後に開催された年であり、1970 年は中原佑介がコミッショナーを務めた第10回日本国際美術展(東京ビエンナーレ)「人間と物質」展と大阪万博の開催年でもある。ちょうどこの期間にあたる「動向」展の再検証は、東京中心主義的な前衛美術史に対するオルタナティブな視点の提示という点で、まずは意義がある。

展示構成は、「毎年の展示内容のコンパクトな再現」が淡々と続く。「開催年+タイトル+期間と会場名+ポスター+主催者あいさつ文」のセットが仮設壁に提示された後、主な出品作や関連作、記録写真が約10点に圧縮されて並ぶ。「過去に自館で開催されたアニュアル展」を反復的に再構成する本展から分岐的に拡がるのは、「歴史」の複層性だ。まずは、「動向」展自体の足跡。それは、めまぐるしく変遷する前衛美術の歴史でもある。アンフォルメル旋風の残響と具体作家の抽象絵画、「読売アンデパンダン」展の熱狂の余熱から、モノクロームでミニマルな反復、ポップ・アートやオプ・アートの影響、廃品のコラージュやレリーフ絵画、幾何学的な構造体、実験的な版画作家の一群、キネティック・アートやCGのテクノロジカルな未来志向性、物質性や概念の重視、行為と指示書。特に終盤の69年と70年は、美術館の空間自体が作家の介入の対象となり、「表現の場」が展示室を超えて拡張していく。「ザ・プレイ」は美術館の正面の路上で儀式的なハプニングを行ない、松澤宥は「矢印の方向にあたるすべての物の消滅」の指示を床にチョークで書き込み、菅木志雄は階段の段差を泥土で埋めてスロープ状に均した。野村仁は美術館に向かう道中、複数の公衆電話から美術館に電話をかけ、その場所で見える光景を実況中継。展示会場には、公衆電話から撮った写真とともに、録音された電話の音声が流れる。

「Re: スタートライン 1963−1970/2023」展 会場風景

[撮影:守屋友樹 画像提供:京都国立近代美術館]

「Re: スタートライン 1963−1970/2023」展 会場風景

[撮影:守屋友樹 画像提供:京都国立近代美術館]

こうした「動向」を端的に伝えるのが、展覧会自体のタイトルおよびサブタイトルの変遷だ。「学芸員の親切な解説」が一切ない、淡々とした提示だけにかえって際立つ。第1回目は「現代

「Re: スタートライン 1963−1970/2023」展 会場風景

[撮影:守屋友樹 画像提供:京都国立近代美術館]

一方、単に前衛美術史の検証や名品展にとどまらず、美術館/歴史化/アーカイブについてのメタ思考を繰り広げる点に、本展のもう一つの意義がある。「価値判断をせず、資料をただ資料として提示する」姿勢を端的に示すのが、凝った構造のカタログだ。モノクロの会場記録写真とともに当時の目録が復元的に印刷され、「本展出品作のカラー写真」は判型の小さな冊子を分散的に挟み込んでいる。さらに、当時の新聞記事、招待券などのエフェメラ、作品調書のレプリカが、該当頁にしおりのように挟まれる。一方、巻頭のあいさつ文と編集注記を除き、学芸員や評論家による論考は一切ない。

目録や記録写真といった「資料」の存在は、会場内において、「2種類の映像の挿入」というかたちで明示される。ここに、一見キュレーションを手放したかに見える本展の、キュラトリアルな最大の仕掛けがある。1つめの映像は、「モノクロの記録写真」を淡々と入れ子状に映すスライドショーだ。「本展には未出品の作品も多数写っている」点でも興味深いが、注視すべきはクレジットの二重性である。「動向」展の記録写真のクレジット(小西晴美)とは別に、本展タイトル・会期とともに「映像編集:守屋友樹」のクレジットが表記される。また、単なる画像のスライドショーではなく、編集によって「白い机の上に置いて撮った写真」として物質的に見せることで、「これは資料である」「これは再撮影である」「現在というフレームを通して、過去の断片を見ている」ことが語られ始める。

「Re: スタートライン 1963−1970/2023」展 会場風景

[撮影:守屋友樹 画像提供:京都国立近代美術館]

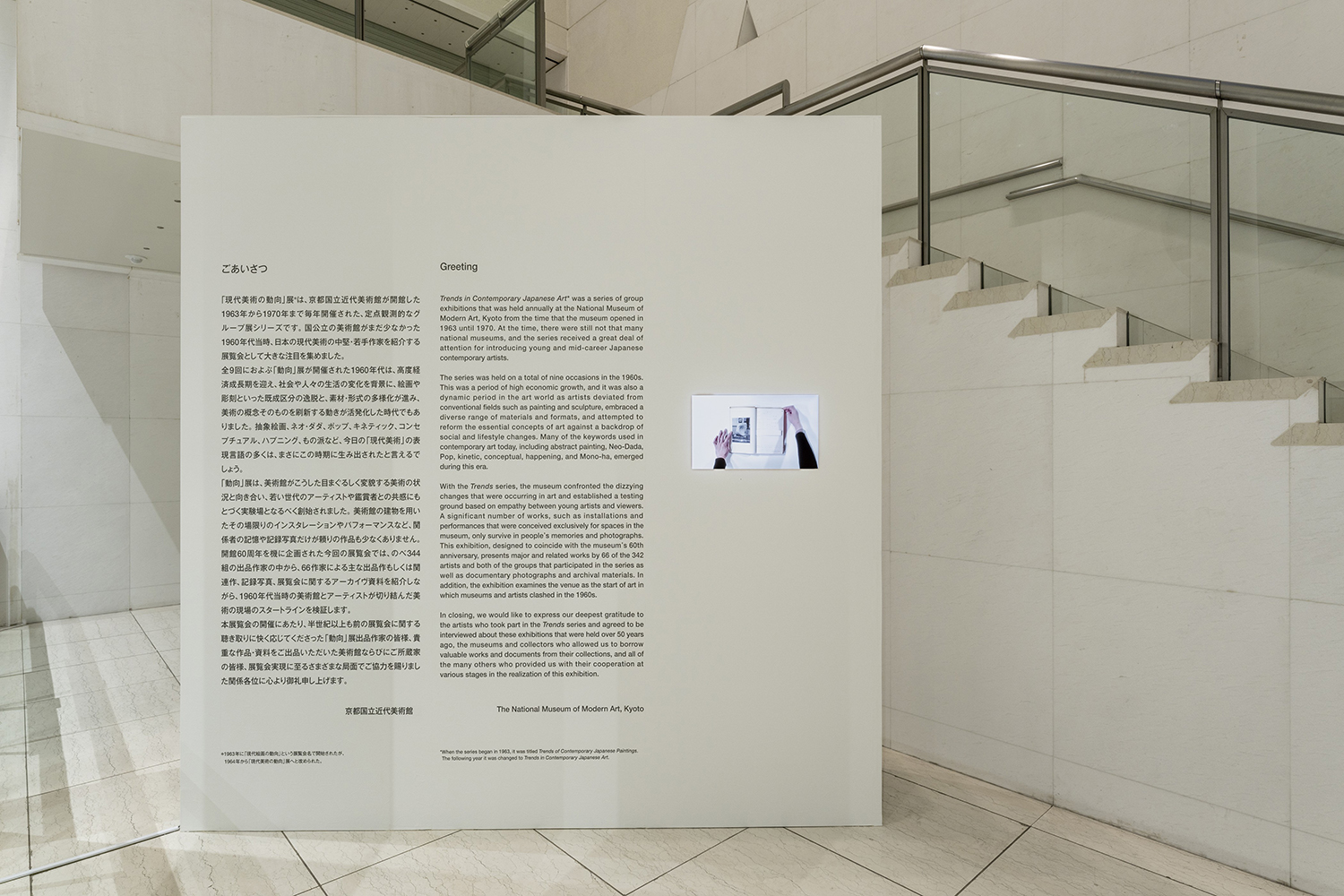

2つめの映像は、モノクロの作品写真が左頁に、タイトル・作者・サイズ・所蔵者などの情報が右頁に記載された「作品調書」を淡々とめくり続ける手の映像だ。会場のラストで実物の資料群とともにこの映像を見た私は、入り口冒頭にあいさつ文とともにこの映像が小さく流れていたことを思い出す。過去の再現としての展覧会は、まさに「資料をひもといて目を通す」作業から始まることを、「反復」の構造によって象徴的に示すのだ。

「Re: スタートライン 1963−1970/2023」展 会場風景

[撮影:守屋友樹 画像提供:京都国立近代美術館]

「Re: スタートライン 1963−1970/2023」展 会場風景

[撮影:守屋友樹 画像提供:京都国立近代美術館]

このように、「動向」展を反復した本展は、「コレクションの積極的活用」と同時に、出品目録、作品調書、記録写真といったアーカイブ資料がなければ実現不可能であることを、冒頭とラストが円環状につながる仕掛けによって告げている。作品の収集と保存は美術館の使命のひとつだが、作品の活用をさらに基底で支えているのがアーカイブ資料の保存なのだ。ここで、「現代美術の動向展シリーズにみる美術館とアーティストの共感関係」という本展サブタイトルをスライドして言い換えるならば、本展で起こっているのは、「動向展シリーズの再構築にみる美術館とアーカイブ資料の緊張関係」とでも呼びうる事態である。価値判断を保留した客観的・実証的な再提示に徹する一方、証人として資料を保管庫から召喚し、出来事を反復するという行為は、「美術館は歴史化の装置である」ことをメタ的に示す。

タイトルの「Re:」にも多義的な示唆が込められている。それは再演(replay)、反復(repeat)などの接頭辞「re-」であり、60周年を迎える美術館の「再出発」であり、リスクを恐れずに評価の定まらない最先端の表現を紹介した企画シリーズに対する「返信(Re:)」として、リスペクトを込めた応答でもある。歴史の再演行為としての本展は、かつての出来事の現場であった同館においてこそやる意味があるのであり、他の館では「再現」「反復」にはならない。「巡回展のエコノミー」に背を向ける潔さがここにある。

本展企画は学芸員の牧口千夏。展示の入り口と導線を「ORDER(秩序)」と「REORDER(再配列)」の2種類用意し、コレクションを静的な事物の集合体ではなく、そのつど複数の文脈へ再接続される動態的なネットワークの潜在として浮かび上がらせた「オーダーメイド:それぞれの展覧会」展(2016)と同様、美術館や展覧会という制度自体に対するさまざまな批評が込められた企画だった。

なお、「1960~70年代の冷戦期の出来事を、現在において再演する」構造は、偶然だが、同時期に上演された劇艶おとな団プロデュース『9人の迷える沖縄人~after’72~』とも共通しており、同評をあわせて参照されたい。

公式サイト:https://www.momak.go.jp/Japanese/exhibitionarchive/2023/453.html

関連レビュー

劇艶おとな団プロデュース『9人の迷える沖縄人~after’72~』|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年06月15日号)

オーダーメイド:それぞれの展覧会|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年05月15日号)

2023/05/20(土)(高嶋慈)

笠間悠貴企画展 小山貢弘「風景の再来 vol.2 芽吹きの方法」

会期:2023/05/14~2023/06/03

本展は笠間悠貴の企画による連続展「風景の再来」の第二弾として企画された。小山貢弘は日本大学文理学部ドイツ文学科卒業後に、東京綜合写真専門学校で学び、2008年以来グループ展などで作品を発表してきた。2021年には川崎市市民ミュージアムの企画で、池田葉子との共著の写真集『Trail』を刊行している。

小山はこれまで一貫して、あきるの市から川崎市に至る多摩川中流域の河川敷に4×5インチ判の大判カメラを向けてきた。そこでは、草や樹木が生い茂り、石ころや廃棄されたゴミなどと相まって、輪郭も構造も判然としない混沌とした眺めを見ることができる。小山はその光景の細部を緻密に辿りながら、写真のフレームの中におさめていく。微妙な光と影の移ろい、手前から奥にかけてのパースペクティブにも目を凝らして、とりとめのない、だが見飽きることのない画面を織り上げる。そうやってできあがった、さまざまな植物、モノ、土壌などの配置・構成は、とてもよく練り上げられており、そのフレームワークの達成度は比類ないものがある。

だが問題は、そのようにして得られた緻密かつ膨らみのある画像が、どこに向かおうとしているかだろう。写真作品としての美学的な完璧さを探求するのか、それとも現代社会の一側面を指し示す指標を提示するのか、あるいは多摩川の河川敷という地理的な条件にこだわっていくのか、そのあたりの道筋はまだはっきりとは見えない。「画面」としての完成度を梃子にして、次のステップに進むべき時期に来ているのではないだろうか。

公式サイト:https://pg-web.net/exhibition/fukeinosairai-vol-2/

2023/05/19(金)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)