artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

許家維+張碩尹+鄭先喻「浪のしたにも都のさぶらふぞ」(中編・第二部その1)

会期:2023/06/03~2023/09/03

山口情報芸術センター[YCAM][山口県]

(前編から)

中編・後編では、本展の第二部《浪のしたにも都のさぶらふぞ》を取り上げる。YCAMの開館20周年記念事業として、同館とのコラボレーションによって制作され、映像とライブパフォーマンスを組み合わせた上演型インスタレーションである。中編で本作の概略を記述したのち、後編ではより多角的に掘り下げる。「日本の植民地支配の歴史をVRを通して批評的に問う」という姿勢について、特に戦闘ロボ、アニメや妖怪、人形浄瑠璃といった「日本の文化」を巧みに織り込む戦略や、「何が時代を駆動させるエンジンなのか」といった根本的な問いにおいて、共通するホー・ツーニェンの近作群とも比較する。また、映像の終盤に登場し、パフォーマーのいる舞台/客席を批評的につなぐ「畳の床」という、半ば不可視のもう一層のレイヤーのもつ意味についても考察する。

前編でふれたように、第二部の舞台は、砂糖を運ぶ航路で台湾と結ばれ、製糖業や国際貿易港として栄えた北九州の門司である。《浪のしたにも都のさぶらふぞ》という作品タイトルは平家物語の一節に由来し、第一部での「布袋戯」と対応するように、伝統芸能の人形浄瑠璃(文楽)が登場する。なぜ平家物語なのか。日本海と瀬戸内海を結び、交通や軍事の要所であった関門海峡には、門司の対岸に、平家一門が滅んだ壇ノ浦がある。平清盛の妻・二位尼が幼い安徳天皇を抱いて入水した際の台詞が「浪の下にも都がございますよ」だ。「平家でなければ人ではない」と言われたほどかつて栄華を誇った平家の盛衰と、製糖業をはじめ一連の製造業でかつて栄えた門司が重ねられる。作中では「繁盛繁盛 門司門司 日本第一 門司門司」という門司の繁栄を歌った唄が象徴的に流れる。

人形浄瑠璃は、物語を語る

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

後半では、これらの映像を映していたスクリーンが「幕があがる」ように上昇し、「畳敷きの舞台」が出現。VRゴーグルを付けたパフォーマーが登場し、その背後には、「屏風」に見立てるように縦長の3面スクリーンが配置される。パフォーマーの動きは、3DCGのアバターをなぞるように、「人形」のようなギクシャクとしたぎこちない動作だ。一転して、芸者の人形のアバターが牙を剥き、角が生えて鬼に変貌すると、パフォーマーとアバターの動きが同期し始める(映像では人形遣いの姿が消える)。あえてジェンダーの視点から深読みすると、「人形」としてモノ化され、一方的に操られ、視線の対象にされてきた「怒り」が、「

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

だが、太夫が「盛者必衰のことわり」を語り、迫り来る危機と「底なし沼に落ちていく」という語りが展開すると、人形のアバターがいる仮想世界も水中に沈んでいく。パフォーマーはさらにハンドコントローラーを両手に持ってアバターを操り、仮想の水中世界を漂う。その映像は、パフォーマーがVRゴーグルで見ている世界だろうか。だが、アバターを自在に操り、VRの世界を見ているパフォーマー自身、観客に「見られる」対象であり、視線の入れ子構造が示される。

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

クライマックス、太夫の語りは二位尼の入水のシーンにさしかかる。「海に飲み込まれ、沈んでいく」という語りは、「現実と仮想空間の境界がなくなり、仮想空間に飲み込まれる没入状態」とオーバーラップする。だが、仮想空間はバラバラに崩壊。映像の前半、3DCGで再現されていた工場や船、料亭の残骸とおぼしき破片が水中に沈んでいく。海に沈んだ平家の船と、米軍の爆撃を受けた門司の街が重なり合う。崩壊する世界から逃れようと、もがきだすパフォーマー。束縛を引きちぎるように、ハンドコントローラーを投げ捨て、全身に付けたモーションキャプチャセンサーを一つずつ取り外すと、畳の上に落ちた部品が3DCGの破片とさらに重なって見える。最後にVRゴーグルを外すと、恐るべき崩壊のビジョンも真っ暗に消滅した。

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

第一部と同様、この第二部でも、「過去との物理的な接触」による音響が、「もう一つの声」として併走する。砂糖を溶かして固めたオレンジ色の円盤や、錆びついた砲弾が「楽器」として打楽器奏者によって打ち鳴らされる。ドラムのように激しく叩かれる砂糖の円盤は、「過去」の音を現在において響かせ、仮想世界と同様、ボロボロに壊れていく。

(後編に続く)

2023/06/24(土)(高嶋慈)

許家維+張碩尹+鄭先喻「浪のしたにも都のさぶらふぞ」(前編・第一部)

会期:2023/06/03~2023/09/03

山口情報芸術センター[YCAM][山口県 ]

砂糖の「甘み」は、コーヒー・茶・綿などの商品作物と同様、植民地主義が近代化や産業の合理化の推進とともに吸い上げる莫大な利益のメタファーでもある。現在、バイオ燃料の原料としても注目されるサトウキビは、アジア太平洋戦争末期、石油に代わって戦闘機のエンジンを動かす代用燃料としても期待されていた。本展は、日本統治時代(1895-1945)の台湾で主要産業として発展した砂糖産業を起点に、サトウキビの精糖や代用燃料/仮想現実を動かすソースコードといった、時代を駆動させる新旧の動力源について、台湾と日本の伝統的な人形劇により、「操る/操られる」支配構造の複雑さとともに問う。極めて重層的で秀逸な構造だ。

台湾出身のアーティスト、許家維(シュウ・ジャウェイ)、張碩尹(チャン・ティントン)、鄭先喻(チェン・シェンユゥ)の協働プロジェクトである本展は二部で構成される。企画はYCAMのキュレーター、吉﨑和彦。第一部の映像インスタレーション《等晶播種》(2021)の舞台は、日本統治時代の1909年に大日本製糖(現・DM三井製糖)が工場を設立し、近代的なインフラが整備され、「糖都」と称えられた街、虎尾(フーウェイ)である。一方、第二部で新作の《浪のしたにも都のさぶらふぞ》(2023)では、台湾でつくられた原料糖(粗糖)が、台湾と日本(内地)を結ぶ「内台航路」によって運ばれた、北九州の港町・門司が舞台となる。門司には、虎尾の製糖工場と同じく大日本製糖が運営する大里製糖所(現・関門製糖)があり、この工場で白く精製された砂糖は、さらに日本各地に運ばれていった。ともに製糖業で栄えた2つの都市を舞台に、さまざまな要素が絡み合い、人形と人形遣い、パフォーマーと3DCGのアバターのように、見えない糸の複雑な絡み合いが、台湾と日本、異なる時代と時代を結びつけていく。

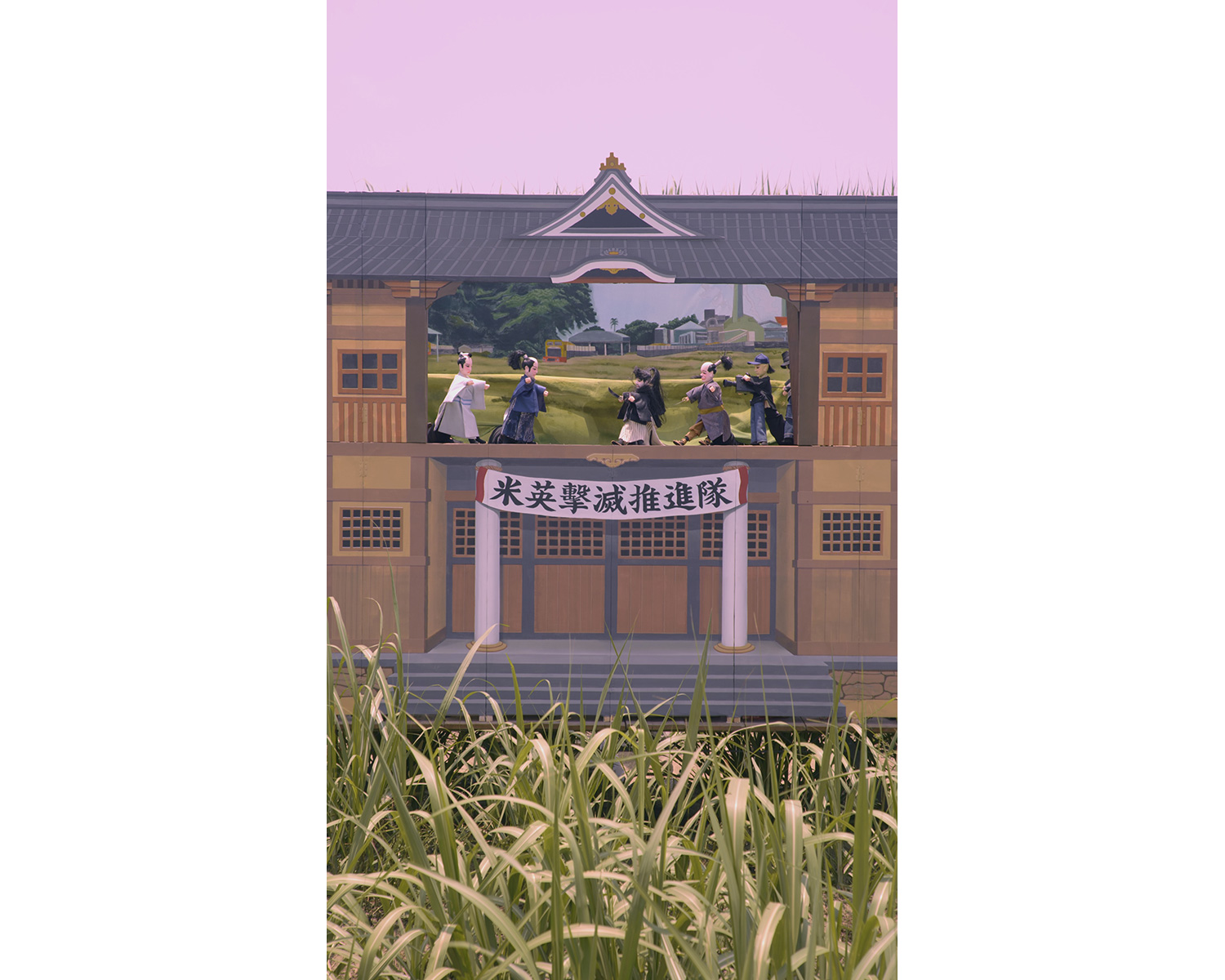

本稿の前編では第一部について、中・後編では第二部について記述する。まず、第一部の《等晶播種》では、虎尾の近代化の歴史について、3つの要素が同時並行的に展開しつつ語られる。寓話的な語り口の日本語のナレーション。台湾の伝統的な人形劇「布袋戯(ポテヒ)」の上演と伝統楽器の演奏。そこに、現存する製糖工場の機械や遺物を叩く現代音楽家の即興演奏が加わり、音響と多言語が混淆していく。3つのスクリーンは、砂糖の結晶をイメージした多角形をしている。一見シュールな印象を与えるのが、サトウキビ畑の真ん中で、幕末の時代劇を台湾語で上演する「布袋戯」だ。舞台の両脇には二胡や太鼓などの奏者が配置され、無観客のサトウキビ畑に伝統楽器の音が鳴り響く。演じられるのは、善良な市民を脅かす新選組を、孤高の覆面剣士・鞍馬天狗が切り伏せるという「勧善懲悪」の物語だ。人形たちが迫真のチャンバラを繰り広げる舞台の下には、「米英撃滅推進隊」と大きく書かれた幕がかかり、物語の進行にともなって、劇の背景画も近代以前の田園風景から工場が建つ近代的な街並みに推移し、やがて爆撃を受けて壊滅する。

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

大衆娯楽として人気を博した「布袋戯」は、布製の袋状の人形に片手を入れて操る、一種のパペットを使った民間芸能である。1940年代、皇民化教育の一環として利用され、『鞍馬天狗』『猿飛佐助』『水戸黄門』など日本の演目の上演が義務付けられた。「米英撃滅推進隊」のスローガンからは、なぜ新選組が「退治される悪役」として登場するのかが推察できる。勤皇・倒幕を掲げて天皇中心主義の明治国家を築いた維新志士VS幕府の末端組織の新選組という対立構造を借りて、「天皇の敵」をヒーローが打ち負かす物語が繰り広げられていたのだ。

作中の布袋戯のシーン(映像スチル)

[写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

この「人形が演じる劇中劇」は、「ビデオカメラと録音マイクを構えた人形の撮影クルー」によって、さらに入れ子状に「撮影」され、「別の視線」をメタ的に示す。だが、その人形自体も誰かの手で操られているのだ。それは、「歴史を外部から批評的に眼差す視線」のメタファーだろうか。それとも、「無観客上演」を補うように、あるいはこれらは「映画のセットと役者」であり、「撮影中の映画をこれから見る観客」に向けて撮られているのだろうか。その観客たちもまた、(誰かの手で操られる)「人形」なのだろうか。「人形の撮影クルー」の両義性は、映画という娯楽もまた、戦時中にプロパガンダとして利用された歴史への想起を呼び起こす。

作中の布袋戯のシーン(映像スチル)

[写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

《等晶播種》は2021年に台湾で制作、発表された。ここで、虎尾の発展と衰退を語るナレーションが、あえて「日本語」で、かつ昔話のような語り口で語られることに留意したい。物語の舞台は「太平洋の南にある島」と曖昧にぼかされ、「町の飛行場からは、零式艦上戦闘機(ゼロ戦)が渡り鳥のように飛び立った」「クジラのような航空母艦は腹を見せてサンゴ礁に沈んでいった」など、寓話的なイメージで語られる。近代兵器が生き物にたとえられ、人形劇の牧歌的な世界観と親和的である一方、「日本」での上映は、こうした語り口の批評性がより際立つのではないか。「どこか遠い昔に起こった匿名的な出来事」と感じる距離感や、記憶の曖昧化と忘却。だがこれらの物語は、「遠い昔話」ではなく、現在と切断されていないことを音響的に示すのが、現存する製糖工場の中で、さまざまなモノを用いて即興的に鳴らされる音だ。工場内に張り巡らした金属線を弓でこする、不穏な音。鉄板をドラムのように叩くと、鉄板の上に置かれた無数の砂糖の結晶が飛び跳ね、驟雨のような音が響く。「現在」において鳴らされる「過去」の音が「もう一つの声」として音響的に介入し、海の轟きや爆撃を思わせる轟音や不協和音となり、すべてを飲み込んでいく。

(中編に続く)

2023/06/24(土)(高嶋慈)

コレクション1 80/90/00/10(後編)

会期:2023/06/24~2023/09/10

国立国際美術館[大阪府]

(前編から)

後編では、「ポップカルチャーの引用を通したジェンダー批評」という軸線のバトンを受け取りながら、今回のコレクション展出品作品ではないが、同館のコレクションを通して、さらにジェンダーやセクシュアリティを語り直す視座の可能性について考える。

例えば、1984年からファット・フェミニズム(肥満受容)運動に関わったローリー・トビー・エディソンの代表作「Women En Large」シリーズは、太った女性たちが室内でくつろいだり、野外で堂々と自信に満ちて佇む姿をモノクロのヌードで撮影し、「肥満=醜」という美の基準や社会的抑圧を問い直す。同様に、「Familiar Men」シリーズでは、人種や年齢、体格の異なる親しい男性たちをモノクロのヌードで撮影。穏やかさ、繊細さ、(入れ子状に写った若い男性の裸体画が示唆する)セクシュアリティの暗示など、社会的に構築された「男らしさ」や社会的属性を示す衣服を取り去った姿を親密な視線で見つめ直す。

ローリー・トビー・エディソン《トレーシー・ブラックストーン&デビー・ノトキン》(1994)、国立国際美術館蔵

ローリー・トビー・エディソン《カール・ミヒャラック》(1997)、国立国際美術館蔵

また、鷹野隆大のモノクロの写真作品《ヨコたわるラフ(1999.09.17.L.#11)》(1999/2020)は、ふくよかな男性が、アングルの《グランド・オダリスク》を思わせる優美なポーズで横たわるヌードである。背中から臀部にかけての曲線や脂肪の柔らかさを強調した構図は、既成の「男らしさ」を脱臼させると同時に、ゲイとしての視線の主体性の回復でもある。「ヘテロセクシャルの男性が女性に欲望の視線を向ける」構造を踏襲しつつ戦略的に介入して書き替えることで、西洋美術史における「ゲイ男性の眼差しの抑圧」を露呈させる。

鷹野隆大《ヨコたわるラフ(1999.09.17.L.#11)》(1999/2020)、国立国際美術館蔵

沖縄の路上を中心に、特異な風貌の人々を強烈な色彩とともに写し取る石川竜一は、「絶景のポリフォニー」シリーズ(2011-2014)が所蔵されている。ドラァグクイーンやキスを交わす女性同士を捉えたスナップショットは、沖縄という地理的位置に加え、クィアという点で二重の周縁性をもつ。

同様に、「沖縄でクィアとして生きること」という二重のマイノリティ性を、個人史的な物語や「沖縄/日本/アメリカ」の複雑な関係性とともに語るのが、ミヤギフトシである。「American Boyfriend」プロジェクトのなかの映像作品《The Ocean View Resort》(2013)では、アメリカから故郷の沖縄へ戻った主人公の語りが、同性の友人Yにかつて抱いた淡い恋心と、戦争捕虜だったYの祖父と米兵との関係という2つのエピソードを往還し、詩的に展開する。2つのエピソードをつなぐのが、「レースのカーテン/フェンスを隔てつつ、ベートーヴェンの弦楽四重奏を聴く親密な時間を共有する」という経験だ。今は寂れたリゾートホテルのある島で、日本兵による住人の虐殺事件や上陸した米軍へのゲリラ戦が起きたことを語るY。島に漂着した日本兵で米軍捕虜となったYの祖父が、フェンスを隔てて、ある米兵と同じ音楽を聴いて過ごした親密な時間の記憶。その美しい旋律は、主人公とYをレースのカーテン越しに再び包み込む。「主人公とY」「Yの祖父と米兵」をそれぞれ隔てる「レースのカーテン/フェンス」は、国家・民族・軍事的分断線であると同時に、異性愛/クィアという境界線でもある。「沖縄出身のゲイ男性/ヤマトンチュの血を引くY」のあいだには、「沖縄/日本」という政治的力学に加え、「クィアへの抑圧/ヘテロ男性の優位性」というセクシュアリティの支配構造が多重的に横たわる。「南国のリゾート」のイメージの影に埋もれた沖縄戦の記憶と、男性どうしの親密な関係性。二重の抑圧と傷はいまだ癒されえぬものであること、そして回復への希求を、「病癒えし者の神への聖なる感謝の歌」という弦楽四重奏のタイトルが示唆する。恩寵のように美しい主題が反復される楽曲の構造を活かし、「この箇所好きなんだ」という台詞が「アメリカ兵からYの祖父へ」「Yから主人公へ」と繰り返されることで、過去と現在がさまざまなズレをはらみながら波のように重なり合う時間が刹那的に訪れる。

石川竜一『絶景のポリフォニー』より(2011-14)、国立国際美術館蔵

「コレクション1 遠い場所/近い場所」展示風景(国立国際美術館、2022)[撮影:福永一夫]

ミヤギフトシ《The Ocean View Resort》(2013)、国立国際美術館蔵

そして、ベトナム難民という出自をもつヤン・ヴォーも、「ベトナム/アメリカ」の歴史的関係性、移民・難民、移動や輸送、ミュージアム批判といった大文字のナラティブのなかに、個人史や私的なセクシュアリティについての暗示を埋め込み、断片化された事物の連想を通して、極めて抑制された語り口で提示する。同館での個展「ヤン・ヴォー ーォヴ・ンヤ」(2020)では、例えば、のちにアポロ1号の乗組員として事故死した宇宙飛行士の身体を断片的に捉えた抽象的な写真が、アメリカの宇宙開発と同時期のベトナム戦争をネガとして浮かび上がらせつつ、ギリシャ神話のアポロ像をはじめ、切断された歴史的彫刻へとつながっていく。切断された彫刻の胴体や手足が詰め込まれた木箱は、「安い労働力」として輸出される移民や、輸送用コンテナに身を潜めて越境する難民、非人道的な収容を示唆する。同時に、断片化された身体パーツや、滑らかな大理石の白い表面がもつフェティッシュさは、ヴォー自身の甥でありミューズでもあるグスタフの身体を捉えた写真とあいまって、私的なセクシュアリティを暗示する。だがそこには、手足を切断されるような痛みや、木箱やスーツケースに押し込めて隠そうとする抑圧作用がもたらす苦痛があるのだ。収蔵作品《無題》(2019-2020)では、鏡張りのパネルで囲まれた仮設空間の中に、大理石の青年像のトルソが台座代わりの木箱の上に置かれ、グスタフのうなじや背中の稜線を捉えたポートレイトが向き合う。

ヤン・ヴォー《無題》(2019-2020)、国立国際美術館蔵 [Courtesy of the artist and Take Ninagawa, Tokyo]

「ヤン・ヴォー ーォヴ・ンヤ」展示風景(国立国際美術館、2020)[撮影:福永一夫]

このように、「沖縄/日本/アメリカ」「ベトナム/アメリカ」という政治的力学のなかに、個人史的な物語やホモセクシュアリティを織り込んで語り直すミヤギとヴォーの繊細な手つきを経由して、再びコレクション展冒頭の村上に戻ると、その「日本/アメリカ」という二項対立は非常にマッチョで攻撃的な男性性を帯びていることが改めて浮き彫りになるだろう。「FATMAN」「LITLLE BOY」という名称すら、すでに明確に男性ジェンダー化されている。

だが、「日本/アメリカ」という戦後構造の単純な二項対立には「沖縄」という第三項が抜け落ちており、さらに米軍の出撃基地となった「沖縄」を介して、「ベトナム」が射程に入ってくる。「プラモデル、特撮、戦闘アニメなど戦争に親和的な男性向けサブカルチャー」という村上作品の文脈には、支配的な「男性の物語」からこぼれ落ち、半ば不可視化され、抑圧されてきたものが何重にもあることが、ミヤギとヴォーの作品を併置することで見えてくるのではないだろうか。

公式サイト:https://www.nmao.go.jp/events/event/collection20230624/

関連レビュー

コレクション1 80/90/00/10(前編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年07月15日号)

コレクション1 遠い場所/近い場所|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年08月01日号)

ヤン・ヴォー ーォヴ・ンヤ|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年07月15日号)

2023/06/23(金)(高嶋慈)

コレクション1 80/90/00/10(前編)

会期:2023/06/24~2023/09/10

国立国際美術館[大阪府]

国立国際美術館の昨年度の新収蔵品のお披露目を軸とするコレクション展。目玉となるのが、初収蔵となる村上隆の巨大な絵画作品《727 FATMAN LITTLE BOY》(2017)だ。国内に所蔵される村上作品としては最大級のサイズ。「サブカルチャーの引用」「ポップ」「キャラクター」「美術史の引用・アプロプリエーション」といった村上作品のキーワードを起点に、1980年代から2010年代までの現代美術を紹介する。展覧会タイトル「80/90/00/10」は単線的に時間が進むイメージを与えるが、2010年代から90年代を通過して80年代へと遡行しながら、「ジェンダー」というもうひとつの軸線が浮上していく構成だといえる。

まず観客を出迎えるのが、村上の《727 FATMAN LITTLE BOY》。村上の代表的なキャラクター「DOBくん」が、絵巻物を参照した様式化された雲に乗り、威嚇するように牙をむく。グラフィティを思わせる背景には、長崎と広島に落とされた原子爆弾のニックネーム「FATMAN」「LITTLE BOY」と、「SHOVE IT ALL IN(みんなくたばれ)」というスラングが書かれている。同じ展示空間には、引き延ばした漫画のコマや映画『グレムリン』(1984)のキャラクターの画像をそれぞれシルクスクリーンで複製したロイ・リキテンスタインとアンディ・ウォーホル、『スーパーマン』の漫画に登場する架空の未来都市をモチーフに彫刻化したマイク・ケリーの作品が並ぶ。「ポップカルチャーの引用」という手法を文脈づけるとともに、その「アメリカのポップカルチャーの受容経験」が戦後日本の自己形成に憧れと強烈なコンプレックスをもたらしたことを示唆し、村上作品の生まれた土壌を補強する。

展示風景

続く展示空間は、村上に加え、「80~90年代の(男子向けの)サブカルチャーを参照した作家」を概観する。日本のプラモデルメーカー「タミヤ」の看板の引用やタミヤ製のプラモデルの兵隊を使用した、村上の初期作品(東京国立近代美術館の所蔵および寄託)。鉄腕アトムを思わせる目鼻のないキャラクターを描いた絵画や、発砲スチロール製の犬が載ったラジコンカーの彫刻をつくった中原浩大。ヤノベケンジの《アトムカー(黒)》(1998)は、コインを入れて実際に走らせることができるが、放射線を10回感知すると止まってしまう。スーパーカーブームのなかで育った國府理の初期作品《Tug Tricycle》(1995)も、重い荷物を牽引可能な三輪車で、実際に可動性を備えている。

展示風景

このように、プラモデル、鉄腕アトム、クルマといった「男子向けのサブカルチャー」の集合とは対照的に、次の展示空間には、少女漫画を参照した西山美なコの絵画作品が展示され、サブカルチャーがジェンダーによって領域化されている構造を突きつける。「デ・ジェンダリズム~回帰する身体」展(1997、世田谷美術館)で発表された《Looking at you》では、輝く大きな瞳、小さな口、細い首、カールした色とりどりの髪にドレスを着た少女たちの肖像が並び、少女性や美の基準を誇張すると同時に、観客を見つめ返す。観光名所の顔はめパネルを少女漫画風に置き換えた《ようこそあなたのシンデレラ・キッチュS》(2004)では、少女漫画の読者がキャラクターに自己投影することで、「王子様と結ばれる(べき)」という夢の世界かつ異性愛規範が強化されること、しかしそれは書き割りのように薄っぺらい虚構にすぎないことが暴かれる。

西山美なコ《Looking at you》(1997)

この西山作品の奥に、スクール水着やセーラー服を着た「美少女」たちが滝で水と戯れるさまを描いた会田誠の巨大な絵画《滝の絵》(2007-2010)が置かれることで、「少女と消費文化」という西山作品の文脈は、90年代がブルセラブームや援助交際など「少女の性的消費化」が加速した時代でもあったことを改めて意識させる。

展示風景

こうしたジェンダーとポップカルチャーに対する批評は、さらに奥の展示空間で、80年代へと時間を遡行するかたちで展開される。森村泰昌、シンディ・シャーマン、アストリッド・クライン、やなぎみわ、ローリー・シモンズ、シェリー・レヴィーンら、アプロプリエーションやコンストラクティッド・フォトの手法を用いる作家たちだ。架空の映画のヒロインに扮したシンディ・シャーマンの写真作品の隣には、ブリジット・バルドーの切り抜きに「私はしゃべらない、何も考えない」というテキストを添えたアストリッド・クラインのコラージュ作品が置かれ、「映画」という大衆文化における表象の不均衡性を示す。構築された女性像の虚実の曖昧さや不気味さは、人工的な空間にエレベーターガールたちがマネキンのように佇むやなぎみわの写真作品を経て、ローリー・シモンズの写真作品では被写体が文字通り「人形」となる。色調やライティングを誇張したバスルームやリビングでポーズをとる人形の女性たちは、映画のワンシーンのようにも、窃視的なショットのようにも見える。

左:アストリッド・クライン《無題(私はしゃべらない、、、)》(1979) 右:シンディ・シャーマン《無題 #129》(1983)

左より:ローリー・シモンズ《ブルー・ウーマン/ブルー・ウォーター》(1983)、《レッド・バスルーム》(1983)、《ペイル・ブルー・リビング・ルーム》(1983)

右:やなぎみわ《アクアジェンヌ イン パラダイス II》(1995)

ただ、渋谷の街頭を精緻に写したトーマス・シュトゥルート、昭和の団地の光景をシュールなアニメーションで描いた束芋、精巧な植物の木彫を空間に溶け込ませる須田悦弘、牛乳箱を「貸し画廊」に見立てた小沢剛を紹介する終盤は、焦点がぼけて失速を感じた。ポップカルチャーの引用を経て、ポップカルチャーが再生産するジェンダーの構造への批評という軸線を、さらに掘り下げる余地が同館のコレクションにはあるのではないか。後編では、「展覧会レビュー」の枠を逸脱するが、同館コレクションを通してジェンダーやセクシュアリティを語り直す視座の可能性について考えてみたい。

(後編に続く)

公式サイト:https://www.nmao.go.jp/events/event/collection20230624/

関連レビュー

コレクション1 80/90/00/10(後編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年07月15日号)

2023/06/23(金)(高嶋慈)

坂口佳奈・二木詩織「そこら中のビュー The Journey Through Everyday View」

会期:2023/06/03~2023/06/25

Gallery PARC | GRANDMARBLE[京都府]

「あと坂口さんはよくウィルキンソンの炭酸を飲んでいて、それよく飲んでますねとはなすと『味ないけど美味しいよー』と言っていました。

(…)すぐに『味ないけど美味しい』ってうちらの展示みたいじゃないって言って二木さんの方をみたら笑ってました」

(会場配布のハンドアウトより)

わたしの住む築30年以上のマンションの入口付近には花壇がある。建物に備え付けられたタイプの花壇で、その縁の幅も高さも、人が座るのにピッタリだからか、昼下がりに誰かしらが3人くらいで集まってひっそりと酒盛りをしている。缶ビール1本にコンビニのちょっとしたおつまみくらいの規模だ。その人たちは花壇や目の前の生垣にその痕跡を残すことがある。

晩ご飯の買い出しから戻ると、ある日はつつじの葉の上に空き缶が、あくる日には枯れた草木の傍らにアイスの棒が3本刺さっていた。マンションの清掃と管理を担う人物が翌朝それを片づける。ゴミは持ち帰ってほしいと思いつつ、わたしはそれを触る気にはならない。とはいえ、その人たちの営みがわたしは羨ましい。と、こんなことを滔々と書いたのは、そのアイスの棒のありさまと、ほどんど同じものを展覧会で目にしたからだ。

「そこら中のビュー」会場写真[画像提供:ギャラリー・パルク/撮影:麥生田兵吾]

「そこら中のビュー」会場写真[画像提供:ギャラリー・パルク/撮影:麥生田兵吾]

坂口佳奈と二木詩織による展覧会「そこら中のビュー」にまさに、食べ終わったあとのアイスの棒が刺さったオブジェが床に置かれていた。それは厚みのあるコルクの円形の台座に7本の木製の棒が不規則に刺さっているという小さなものだ。うっかり踏んでしまいそうなほど。会場はひと目で間取りを把握できる程度の広さなのだが、この「棒のオブジェ」みたいなものが壁の上とか、部屋の真ん中、隅とか、至るところに密かに点在している。会場の広さに対してオブジェの大きさと導線がきっちり設定されているから、散らかっているようには思えない。

その個々のものの塊の在り方は、インスタレーションというより、彫刻がたくさんある、ドナルド・ジャッドの「スペシフィック・オブジェクト」のようなミニマリズムが生活の結果で展開されている、というわたしの印象につながった。部屋の隅に、20センチ程度の長さの角材が5個摘み上がっていて、その角材と角材の間には靴下が1個ずつ挟まれている。分厚い年季の入った木製の将棋盤が垂直に建てられて、その上には青い養生テープが5つテープ面を下にして並ぶ。

かと思うと、部屋の真ん中に6枚の写真と4つの石。写真に映るのは、砂浜・河・海・島の沿岸・公園の噴水・車のフロントガラスにこびりつく雪。植生の違いが感じられるため、それぞれ別々の旅先なのだろうか。石もまた、河原の丸石や火成岩といった産出地のバラけが感じられる。写真とともに撮影された土地の石とおぼしきものが置かれると、ロバート・スミッソンがどこかの土地をポータブルなものにした「ノンサイト」が想起されるが、「ノンサイト」で土地の構成要素の一部を持ち運び可能にしたスチールでできた容器やその光景を拡張するための鏡や場所を指し示す地図はここにはない。だが、本展のように石を最低限にすれば箱も鏡も必要ないし、本展で転がった4つの石はそれぞれ指標性を発揮して、あなたの心の中でどこか別の場所を思い起こさせるはずと言わんばかりだ。

でもそうなのだ、地図はない。なんだったら地名の情報もない。いや、間接的な地名はあった。展覧会のプレスリリースに記載されたテキストに、坂口と二木が展覧会やワークショップで招聘されるにつけて発生した旅(兵庫「あまらぶアートラボ A-Lab」での展示、鹿児島「三島硫黄島学園」や長野「木祖村立木祖小学校」でのワークショップなど)を契機に制作していると。ただし、その文章はこう続く。「リアルとフィクションの曖昧なインスタレーション形式として発表しています」。会場に点在する石と写真が指し示す場所に対応関係があるとは限らないということは含意しているだろう。

作品の輸送費といった金銭面での負担をクリアするために、1967年のデュッセルドルフでギャラリストであるコンラート・フィッシャーが各国の作家を招致して、あるいは指示書によっての現地での制作をミニマリズムやコンセプチュアルアートの作家たちへ依頼できたのは、その作品の物質的な基底が重要ではなかったり、鉛板や蛍光灯といった一定の地域で広く入手可能な工業製品で構築されているからだ。坂口と二木がそれぞれの場所から招致を受け、そういった旅を契機としつつ本展をつくり上げるなかで、ジャッドやスミッソンの作品との類似点を得たのは偶然ではない。現代の日本の美術家たちが旅を前提とした(/旅を前提としない)「地域の肖像作家」という要請を引き受けつつ、その場所を離れることも可能にするうえで、ミニマリズムとは持ち運ばずともポータブルであることが可能な作品の形態であり、ノンサイトとはそういったポータブル性をどこかと結びつける手法なのである限り、その両者はフォームとしてとても使えるものなのだから。

次回以降は、「地域の肖像作家」という比喩について検討しつつ、坂口と二木による泥をこねる映像作品を観ていき、「味ないけど美味しい」の意味、あるいは記名して立つという在り方について検討したい。そこからさらに、近年のいくつかの展覧会を踏まえつつ、「凡人(ボンドマン)」による展覧会「BankART Under 35 凡人」を扱い、現在的な土というメディウムについて取り上げられたら。

「そこら中のビュー The Journey Through Everyday View」は無料で観覧可能でした。

公式サイト:https://galleryparc.com/pages/exhibition/ex_2023/2023_0603_saka_futa.html

2023/06/20(火)(きりとりめでる)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)