artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

篠山紀信展 快楽の館

会期:2016/09/03~2017/01/09

原美術館[東京都]

事前の予想と実際の展示が、これほどぴったり一致する展覧会もむしろ珍しい。篠山紀信が東京・品川の原美術館を舞台にヌード写真展を開催すると聞いたとき、こんなふうになるのではないかと想像した通りの展示が実現していた。

1938年建造という個人住宅を改装した原美術館の、敷地内のあちこちで撮影されたヌード写真が、ほぼ等身大に引き伸ばされて、撮影場所やその近くに貼り付けてある。マネキン人形のようにポーズをとったり、飛んだり跳ねたりしている彼女たち(男性モデルもいる)は、大部分がプロフェッショナルなヌードモデルだろう。ポーズや表情は自然で、裸を見られることに慣れきっている様子がうかがえる。彼女たちをコントロールし、画面におさめていく篠山の手つきも、まったく破綻がない。これまで長年にわたって積み上げられてきた、ヌードを撮る、見せるテクニックが惜しみなく注ぎ込まれ、観客を充分満足させる画像が提供されている。実際に通常の展示よりも、観客数は大幅に伸びているようだ。

ただ、ここまで「想定内」の展示を見せられると、「これでいいのか」と無い物ねだりをしてみたくなってくる。かつて、ヌードを撮る、見せることは、ショッキングで挑発的な行為だった。むろん、篠山のヌード表現が輝きを放っていた1970~80年代の状況を、いま再現するのは不可能なことだ。それでも今回の展示は、写真家も、モデルも、観客も、安全地帯を一歩も出ずに、安心し切ってまどろんでいるようにしか見えない。有名モデルが乳首や陰毛を露出できないのはわかるにしても、やり方次第では、もう少し意表をついた、スリリングな展示も可能だったのではないだろうか。

2016/09/14(水)(飯沢耕太郎)

ダリ 展

会期:2016/09/14~2016/12/12

国立新美術館[東京都]

眼に異常を感じたので、展覧会に行く前に眼科医に見てもらったら、検査のため瞳孔を拡大する薬を差され、視界が白くぼんやり感じる。4、5時間ほど直らないらしいので、仕方なく瞳孔が開いたまま内覧会を見る。まるで突っ立った死体。まあダリ展にはふさわしいかも。ちなみに眼の異常は単なる飛蚊症でした。さて今回のダリ展、サブタイトルがついてない。生誕100年とか没後50年とかでもなく、またダリの母国スペインとの国交何年というわけでもなく、ただの「ダリ展」なのだ。モチベーション下がるなあ。ざっと見ていくと、初期のころはポスト印象派やフォーヴィスム、キュビスム、抽象とさまざまなスタイルを試し、20代なかばごろから幻想的な風景をリアリズム風に描写する、いわゆるダリのスタイルを確立していくのがわかる。以後半世紀にわたりこのダリ・スタイルを維持した(最晩年はメロメロに崩れ、なぜか岡本太郎を彷彿させる)。たしかにこうした寂寥としたイメージは魅力的だし、多くの日本人画家が昭和初期の不安定な時代に影響を受けたこともうなずけるが、もはや感性のすり切れたおやじには、かつて夢中でながめたなあという懐メロ気分しか味わえない。それより飛蚊症のほうがよっぽど刺激的だ。

2016/09/13(火)(村田真)

トーマス・ルフ展

会期:2016/08/30~2016/11/13

東京国立近代美術館[東京都]

「見る、観察する、考える」というのは、「20世紀の人間たち」のプロジェクトで知られるアウグスト・ザンダーが、写真家としてのモットーを問われて答えた言葉だ。日本では初めてのトーマス・ルフの大規模展を見ているうちに、この言葉が頭に浮かんだ。同じドイツの写真家ということもあるのだろうが、視覚世界を写真という媒体を使って探求し、さらに思考を深めて新たな認識に達するあり方が、この2人は似通っていると思う。

会場には、デュッセルドルフ芸術アカデミーで、ベッヒャー夫妻の下で学んでいた頃の初期作品「室内」(1979~1983)から、新作の「press++」(2015~)まで、全18シリーズ、約125点の作品が並ぶ。それらを見ると、アナログからデジタルへと画像形成のプロセスが移行し、インターネットが世界中を覆い尽くすようになった時代状況に、ルフが誠実かつ的確に対応しつつ、新たな写真表現の可能性を模索し続けてきたことがよくわかる。巨大カラープリント(「ポートレート」1986~1991/1998、「ハウス」1987~1991)、コレクションされた天体写真や新聞写真(「星」1989~1992、「ニュースペーパー・フォト」1990~1991、「カッシーニ」2008~、「ma.r.s.」2010~)、微光暗視装置や旧式の画像合成機(「夜」1992~1996、「アザー・ポートレート」1994~1995)、インターネットから取り込んだデジタル画像(「ヌード」1999~、「基層」2001~、「jpeg」2004~)、3Dプログラム(「zycles」2008~、「フォトグラム」2012~)など、ルフが作品制作に利用してきた画像形成の媒体は驚くほど多岐にわたっている。だが、彼の視覚世界の探求は決して空転したり、上滑りしたりすることなく、物事の本質にまっすぐに迫っていく。その揺るぎのなさは、ドイツ写真の伝統を正当的に受け継いでいるという自信のあらわれともいえそうだ。

むろん、ルフの写真家としての弛みない歩みは、同世代の「ベッヒャー派」の写真家たちの中でも傑出していて、そのまま日本の写真の状況に当てはめられるものではない。だが、「基層」の画像の元になっているのが「日本の成人向けコミックやアニメ」であり、「press++」にも「日本やアメリカの報道機関から入手した写真原稿」が使われていることを知ると、アーカイブ化した画像は誰にでも入手可能であり、新たな写真表現の扉は平等に開かれているということに思い至る。また、一連の宇宙をテーマにしたシリーズは、子供の頃に天文学者に憧れていた彼の個人的な関心を反映したものであるという。一見、手の届きそうのない高みにあるルフの作品群も、けっしてアプローチ不可能なものではないということだ。日本でも、多様な視覚メディアを縦横に駆使する写真表現の冒険が、もっとさまざまなかたちで出てきてもいいはずだ。

2016/09/13(火)(飯沢耕太郎)

第15回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展 アルセナーレ地区

会期:2016/05/28~2016/11/27

[イタリア、ヴェネチア]

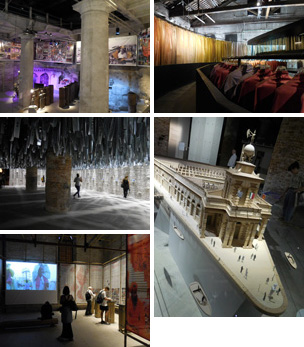

ビエンナーレのアルセナーレの会場へ。ジャルディーニと同様、西欧で難民問題が注目されていること、非西洋圏のプロジェクトが多いことが共通している。大空間を活用した素晴らしい展示(ペーター・ツムトアなど)も幾つかあったけれど、これまで8回見たヴェネツィア・ビエンナーレのなかで展示としてはパンチに欠けるという印象は否めない。「前線からの報告」のテーマが堅いというか、展示よりも本の方が向いているからだろう。また会場の照明が暗く、解説が必要な作品ばかりなのに、キャプションが読みにくいのは気になった。日本からは常連のアトリエ・ワン、隈研吾、坂茂らが参加したほか、安藤忠雄のプンタ・デラ・ドガーナの巨大模型も目立っていた。部屋の中のテーブルの上のお皿の上の食べ物までつくってしまう、日本館の模型もそうだったが、他国の展示と比べて、日本は手づくりによる模型の細かさが突出している。卒計イベントなどでも同じ傾向だが。

写真:左=アルセナーレ会場 右=ペーター・ツムトア、安藤忠雄

2016/09/13(火)(五十嵐太郎)

六甲ミーツ・アート 芸術散歩2016

会期:2016/09/14~2016/11/23

六甲山上に点在する植物園や展望台、池や芝生を備えたレジャー施設などの観光施設やケーブルカーの駅舎などに現代美術作品が展示されるアートイベント。7回目の開催となる本展には、関西を中心に39組の作家が参加。自然の中に設置された彫刻やインスタレーション作品が多く目につくが、本評では、観光ペナントと昭和40年代風アイドルというバナキュラーなモチーフを通して、「観光、消費、高度経済成長期における共同体的な記憶の再構築」という共通点において興味深かった、谷本研と菅沼朋香の作品を取り上げる。

谷本研は、観光ペナントの収集・研究を手がけ、『ペナント・ジャパン』を出版した美術作家。観光ペナントとは、細長い三角形の旗に、「富士山」「天の橋立」「日光」「姫路城」などの観光地名とイラストを印刷や刺繍で施したお土産物のこと。今では「時代遅れのダサいもの」の代名詞となり果てたが、昭和30年代~50年代にかけてはお土産物の定番として人気があり、大量に生産されていた。出品作の《Sights of Memories─日本観光記念門─》は、谷本が収集した観光ペナントのコレクションを、凱旋門のような構造物の外壁に貼りつけて展示したもの。北海道から沖縄まで全国各地をほぼ網羅した観光ペナントとともに、谷本自身が新たに制作した「六甲山」のペナントも展示された。そこには、登山者が山頂に旗を立てる雄姿が描かれている。観光ペナントの起源は、大学の山岳部が登頂記念として立てたペナントを、山小屋が山岳記念としてつくるようになり、山以外の観光地にも普及していったことにある。登頂旗に限らず、アポロ11号の宇宙飛行士が月面に立てた米国旗の例を思い起こせば、「旗を立てる」行為は、到達困難な土地の征服や領土の獲得を示す。「その土地を訪れたこと」の証明が、旅の記念に購入して自分の部屋の壁に飾るものへと変転し、さらに「収集」というかたちで征服・支配欲をまとっていくことを、谷本は凱旋門を思わせる巨大な構造物によって可視化している。

また、観光ペナントの流行は、高度経済成長期における国内観光ブームと密接に結びついていた。昭和45年(1970年)に始まった国鉄の「ディスカバー・ジャパン」キャンペーンが顕著なように、安定した経済収入、核家族化、新幹線や高速道路の整備、マイカーの普及は、余暇を行楽地で楽しむ「レジャー」の隆盛をもたらし、「レジャー」は新たな商品となった。それは、「風景」の(再)発見であるとともに、

ペナントの形の均質性が象徴するように、「風景」の均質化の開始でもあった。谷本の作品は、現在の六甲山上の観光施設に、かつて時代の空気として共有されていた集合的な記憶や憧れを再構築していると言える。

会場風景 左:谷本研《Sights of Memories─日本観光記念門─》2016 右:菅沼朋香《六甲山は泣いている》2016

一方、菅沼朋香の《六甲山は泣いている》は、昭和40年代風アイドルに自ら扮し、楽曲制作、ミュージックビデオ、ブロマイドの展示・販売を行なう作品。また、「スタンドまぼろし」での喫茶営業や、キッチュな昭和臭の漂う置物を詰め込んだ屋台も展示した。昭和レトロなメイクや衣装で六甲山の魅力をアピールする姿は、ご当地PRの担い手としてゆるキャラや美少女萌えキャラが氾濫する現在、新鮮に映るが、そこに批評性を読み込むことも可能だ。ジェンダーを曖昧に回避したゆるキャラとは対照的に、男性の性的な視線を強調した美少女萌えキャラ。「ミス○○」として地名を冠されたご当地PR嬢。菅沼は、「昭和のアイドル」を自らの身体性をもって演じ直し、実体/イメージの狭間にあるアイドル像を観光PRの担い手と結びつけることで、「観光」というイメージの消費が、ジェンダーの偏差をはらんだ女性表象の消費でもあることを露呈させている。

このように谷本と菅沼の両者は、古き良き「昭和」へのノスタルジックな回顧や「キッチュに宿る美」の再発見を超えて、お土産物、レコードやブロマイドといった複数のメディアが担う商品を通して、かつて共有されていた集合的な記憶を再構築するとともに、そこに孕まれたさまざまな欲望や力学を、アートを経由して問い直そうとしている。

公式サイト:https://www.rokkosan.com/art2016/

2016/09/13(火)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)