artscapeレビュー

岩坂佑史「Schism」

2022年08月01日号

会期:2022/07/19~2022/07/24

KUNST ARZT[京都府]

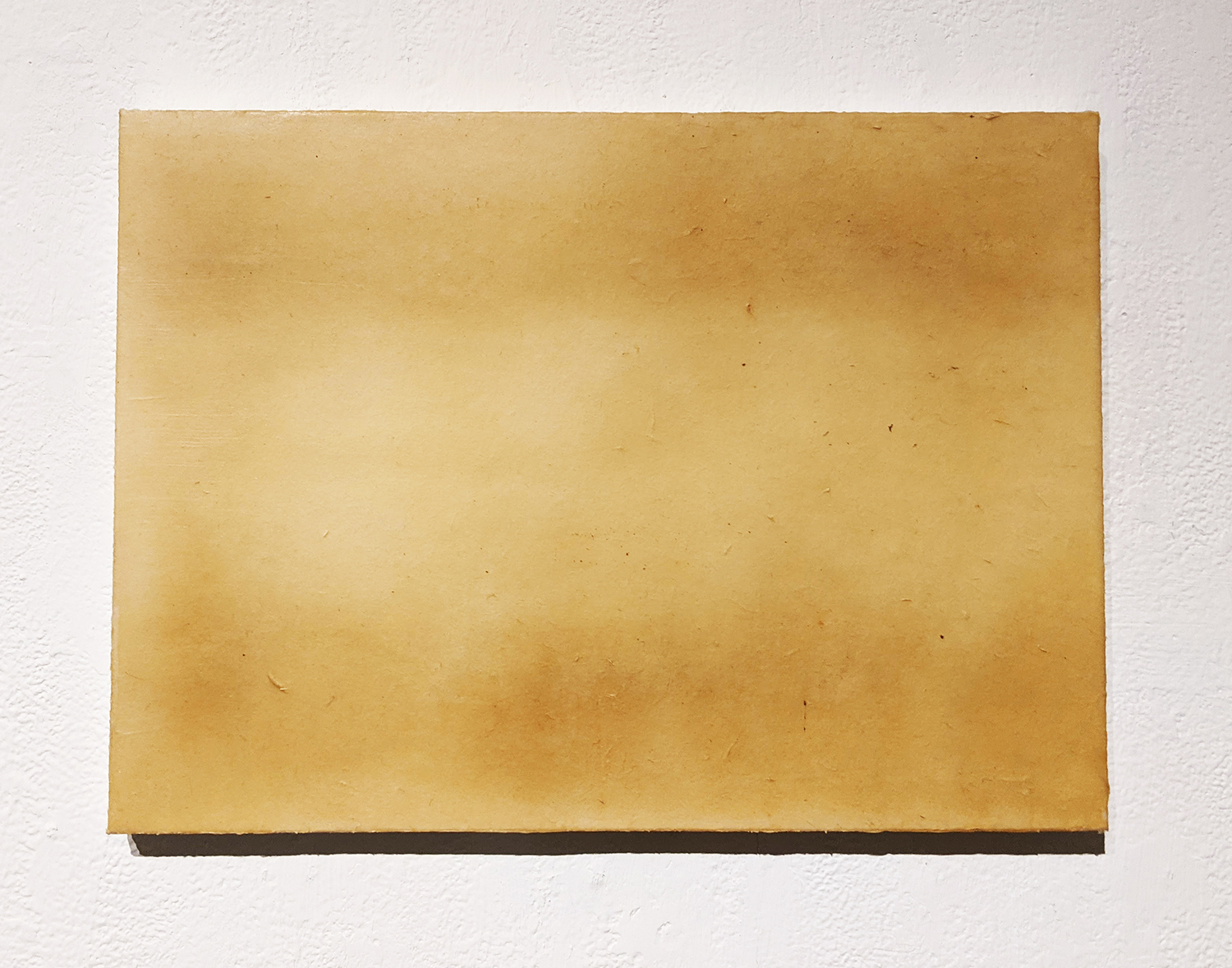

自身の尿を和紙に塗り重ね、抽象的な濃淡の美しい絵画作品を制作している岩坂佑史。イメージが引き出されてくるまで30~50回ほど尿を塗り重ね、約2ヶ月かけて1枚を仕上げるという。逆に言うと、一枚の絵画の表面には、2ヶ月ぶんの作家自身の生が凝縮されていると言える。

「神聖化されたアート」への反逆や挑発として、排泄物や体液をメディウムに使用した作品はいくつも制作されてきた。例えば、反芸術の文脈では、精液を用いたマルセル・デュシャンの絵画や、缶詰にした自身の大便を同じ重さの金と交換したピエロ・マンゾーニの《芸術家の糞》(1961)がある。銅の顔料を塗ったキャンヴァスに放尿したアンディ・ウォーホルの《ピス・ペインティング》(1961)は、化学反応により飛沫の跡が青緑色を帯び、抽象表現主義の崇高性や男性的な英雄性を脱構築する。また、マーク・クインは、自身の頭部を型取りし、自らの血液を流し込んで凍結させた彫刻《セルフ》(1991)や、少女像の表面に動物の血を塗布した作品を制作している。

一方、岩坂の絵画は、スキャンダラスな挑発性よりも、日々の生の証を淡々と塗り込めたストイックさが際立つ。「かつて私の身体の一部だったもの」を塗り重ねた絵画からは、生の残滓がゆらめくように立ち昇る。黄土色のトーンを保ちながら一枚ごとに微妙に色あいが異なる絵画は、生の連続性と反復不可能な一回性を提示する。その意味で連想されるのは、版画家の井田照一が1962年から2006年に亡くなるまで、闘病生活を続けながら継続的に制作した「タントラ」シリーズだろう。概念的な世界図や瞑想のマインドマップを思わせる幾何学構造の画面に、一般的な描画材に加え、砂や小枝、鳥の糞など収集した自然物、卵や果汁、そして自身の尿や体液、皮膚や髪なども用いられ、病と向き合う自己の記録とも言える。経年変化による変色・腐敗・臭気は、癌による体調の変化や死に向かう肉体のアナロジーでもある。

会場風景

血液ほどドラマティックではなく、涙や汗のように象徴的な意味ももたず、精液のようにエロスや生命力の含意も持たず、凡庸な体液でありながら「汚い」と忌避される尿。それを「美」に転化する岩坂の絵画は、静かな狂気とラディカルな政治性を秘めている。ここで視点を変えれば、岩坂の絵画は、「日本画」の基底を静かに揺さぶる批評性をもつ。岩絵具を支持体に定着させる膠は「煮皮」が語源であり、獣や魚の皮や骨を煮て作られる。動物の体内組織が「美」を支える透明な基盤となる一方で、人間の体液はなぜ使ってはいけないのか。そうした倫理的問いがここにはある。

前回の個展では作品をアクリルで完全密封して展示したが、今回は剥き出しで展示。マスク越しでも作品に近づくと臭気が漂う。他者の身体と安全な距離を保ち、「異物」である他人の生理的身体や体臭を避けること。コロナ禍で私たちが慣れてしまった「安全性」「異物の排除」を侵犯する暴力性がまさに剥き出しで迫ってくる体験でもあった。

会場風景

2022/07/19(火)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)