artscapeレビュー

書籍・Webサイトに関するレビュー/プレビュー

山本理顕他『地域社会圏モデル』

発行所:INAX出版

発行日:2010年3月30日

「建築のちから」シリーズの第三弾である。今回はずばり社会が主題だ。山本理顕が近代における一家族=一住宅モデルの限界を指摘し、その突破口として「地域社会圏」を提案し、400人の共同生活のモデルを三人の若手建築家に投げかけた。フーリエなど、かつての社会主義ユートピアを想起させるが、住宅や集合住宅のプロジェクトを通じて、これまで山本が考えてきたことの集大成である。長谷川豪はピラミッドのような大きな大きな屋根の集合住宅を都心に構想した。藤村龍至は、郊外に自律性が強い囲み型の「ローマ2.0モデル」を掲げ、コンビニを散りばめた「都市国家」を再召還する。そして中村拓志は、農村に巨大な巣としてのグリッド状の構築物を提示した。これらは批判を恐れず、あえて未来の社会を考える実験的なプロジェクトだろう。本書の後半では、彼らの提案をめぐってさまざまな討議がなされている。そして東浩紀を交えたセッションでは、国家と家族のあいだに位置する地域社会をサポートするシステムとして、現代的なコンビニ、変わらない池上本門寺=宗教施設、フレキシブルな公共空間などが注目された。

2010/04/30(金)(五十嵐太郎)

磯崎新+新保淳乃+阿部真弓『磯崎新の建築・美術をめぐる10の事件簿』

発行所:TOTO出版

発行日:2010年2月25日

これは二人の美術史家、新保淳乃、阿部真弓が、磯崎新にインタビューを行ない、美術と建築を横断しながら語る形式の本である。第一章は15世紀のルネサンスから始まり、一世紀ごとに各章が進み、第六章からは1900~10年代となり、20年ごとに進行し、ラストは1980~90年代を扱う。かつて磯崎は『空間の行間』において福田和也と日本建築史と文学を交差させて討議していたが、今回は建築と美術のクロストークだ。1968年のミラノトリエンナーレの占拠など、いろいろなところで語られるおなじみのエピソードも多いが、美術の文脈から引き出しをあけているために、異なる角度から読む楽しみがある。本書は漫然と歴史を振り返るわけではない。もうひとつのテーマはイタリアである。本書のもとになっているのが、イタリアの建築雑誌『CASABELLA』の日本版を作成するにあたって企画された連載だったからだ。膨大な固有名詞が吐き出され、めくるめく知的な会話が展開する。読者がある程度の西洋建築史や美術史の素養をもっていなければ、知らない言葉の森のなかで途方に暮れるだろう。近年の建築論は身のまわりや現在の問題ばかりに焦点をあてる傾向が強いが、本書は時代と場所のスケール感が圧倒的に大きい。例えば、第三章の17世紀では、パトロンの問題を語っているが、バロックに限定せず、現代の状況についても触れている。もっとも、ここで語られていることくらい、普通に読まれるリテラシーが建築界や学生にも備わっていて欲しいのだが、現状は厳しそうだ。

2010/04/30(金)(五十嵐太郎)

花田佳明『植田実の編集現場』

発行所:ラトルズ

発行日:2005年5月1日

建築メディアはウェブも含めて変動の時期にあるが、メディアと編集環境の変化を具体的に考えることは意義深いと考えられる。先日、岡田哲史氏のコーディネートによる千葉大学建築レクチュアシリーズというシンポジウムにて、植田実氏と話す機会があり、本書を手にとった。編集者植田実の活動を年譜的に、また多方面から非常に丁寧に追った本。植田実の評伝である。著者は、神戸芸術工科大学の花田佳明。植田の二つの大きな仕事といえば、『都市住宅』と「住まい学体系」シリーズがあげられるが、本書は植田の生まれから、書き手としての活動、批評と夢の往復運動がその根本にあるという花田による植田論まで、とても重厚な語り口で植田実の全貌が語られる。磯崎新や原広司の若手時代も知ることができる。おそらく、ひとりの建築の編集者についての評伝としては唯一であろう。特に、最後に日本の建築ジャーナリズム史におけるさまざまな編集者と植田実の位置づけについて語られるが、興味深いのは、その中で植田は『国際建築』の編集長をつとめるなど、建築ジャーナリズムの草分けと言え、職人的な立場を取る小山正和に近いかもしれないと書かれている点である。上記のシンポジウムの場で、筆者は直接植田から、編集者としての小山への共感を聞いた。必要のないものを切り落としていく編集をする点で、植田の編集はモダニズム的であるかもしれない。花田の言葉によれば「批評」的な部分だと言えよう。一方、書き手としての植田には「夢」的な部分もある。それこそが、モダニズム的な切り捨てを乗り越える部分であり、彼方にある世界を編集する原動力となっているといえるのではないか。その二面性こそが、植田が編集者であると同時に、編集者を超える所以である。

2010/04/21(水)(松田達)

津田大介『Twitter社会論』

発行所:洋泉社

発行日:2009年11月21日

メディアジャーナリストの津田大介によるツイッター概論。本書はツイッターが特に日本で普及し始めた2009年の秋に出版され、そのさらなる火付け役の一端も担ったといえるだろう。ツイッターの説明や特色(第1章)、ツイッターの活用法(第2章)などは、類書やマニュアル本と重なる部分もあるが(とはいえ、本書がその土台となっている部分もあろう)、特に第3章の社会との関係を論じている部分は、モルドバやイランでの情報統制への対抗や、ペプシコーラとコカコーラのフォロー関係、イギリスの公式ガイドラインについてなど、より具体的な情報が興味深い。ツイッターを知るうえでの良書であることは間違いないが、いくつかポジティブに転化しすぎる記述も実は気になった(米海軍がツイッターの使用を禁止していることを、普及期が既に終了したと解釈するなど)。とはいえ、巻末の勝間和代との対談でもキーワードとなっている、いわゆるキャズム(メインストリームに移行する前の深い溝)越えを控えたツイッターの、現在の状況を知るためには、記述も分かりやすく最適の本である。

2010/04/17(土)(松田達)

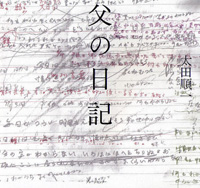

太田順一『父の日記』

発行所:ブレーンセンター

発行日:2010年3月21日

昨年の銀座ニコンサロンでの個展で、伊奈信男賞を受賞した太田順一の『父の日記』が写真集になった。太田の父が1988年から20年あまりノートに書き続けた「日記」をそのまま複写するように撮影した「父の日記」(モノクローム)46点に、「大阪湾の環境再生実験のため、岸和田の沖合につくられた人工の干潟」に2005年から1年ほど通って撮影した「ひがた記」(カラー)42点を加えて構成されている。

この二つの仕事に直接的なつながりはないのだが、日記の文字を拾い読みし、茫漠と広がる干潟のディテールを眼で撫でるように味わっていくと、生きものの生と死はこんなふうに写真に刻みつけられていくのだという感慨が、静かに広がっていく。これまで太田の仕事は、あくまでもストレートな(正統的な)ドキュメンタリーだったのだが、彼のなかにも表現者としての新たな可能性を模索する気持ちが芽生えてきているのではないだろうか。几帳面な字が次第に乱れて「毎日がつらい」「ボケてしまった」という殴り書きが痛々しい日記にも、海辺の生物や鳥たちの痕跡がくっきりと残る干潟の眺めにも、眼差しに裂け目を入れ、さまざまな連想を引き出す豊かな写真の力が呼び起こされている。たしかにすんなりと受け入れるのがむずかしい写真集かもしれないが、太田が伝えようとする“希望”のかたちは、多くの人が共有できるのではないかと思う。

ブレーンセンターから刊行された太田順一の写真集は、『化外の花』『群衆のまち』に続いて、これで3冊目になった。あまり売行きが期待できそうにない地味な写真集を、しっかりと出し続ける出版社の心意気にも敬意を表したい。

2010/04/14(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)