artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

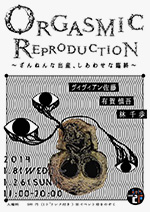

ヴィヴィアン佐藤、林千歩、有賀慎吾「Orgasmic Reproduction──ざんねんな出産、しあわせな臨終」

会期:2014/01/08~2014/01/26

KOGANEI ART SPOT シャトー 2F[東京都]

三人の美術作家が、タイトルの語るコンセプトをもとに作品を制作し、インスタレーションを行なった本展は、「一般的に目を伏せがちな社会的問題に対して美術作家は何ができるのか?」といった問いを喚起させる展示となった。

本展には作家たちのほかに三人の企画者(大山香苗、花房太一、吉田絵美)がおり、タイトルの造語「Orgasmic」(これは「Organic」と「Orgasm」を掛け合わせた造語だそう)を含め、コンセプトは作家たちと企画者たちとで何度かの議論を重ねた結果だそうで、一見すると「ざんねんな出産」「しあわせな臨終」という言葉が呼び起こす、不謹慎な印象だったり、不穏な感触というのは、ハードコアである一方でデリケートで真摯でもあった展示によって、全面的に解消できるとはいえないまでも、見ないことを許さない力が見る者をとらえていた。ちょうどいま、日本テレビ系のドラマ『明日、ママがいない』をめぐって、表現の自由はどこまで許されるのかといったことが問われている。観客を引きつけるために行なう演出が、事実を歪めて視聴者に伝えることになりかねない。そうした点が問題になるなら、作家は個人のイマジネーションを自由に発揮する以上に、取り扱う現場の事実をきちんと浮き彫りにすることに傾注すべきではないか、なんて思いも湧いてくる。

林千歩(《指人間》)は、家族の住む家の台所や浴室を舞台に、タコに扮した本人が足を切られたり、タコの体内から髪の毛と人の指が出てきたり、あるいは部分的にタコ化した小型犬(本物)がひとの指を食べたりと、いつにもまして生理的にショッキングな映像作品を展示した。筆者もゲストで出席したトーク・ショーのなかで、林は「タコの体内から指が出てくる」というのは、東日本大震災以後に生まれたうわさ話に基づいていると話していた。そうした情報なしに見ると、観客は「肉体の切断」に漂うおぞましさの感覚に囚われすぎて、見ている内に判断力が麻痺してしまうように思われた。これまでの作品にもグロテスクさは含まれていたが、それだけではなくたいてい林は同時にユーモアも混じらせてきたので、前述のような麻痺はしばしば軽減されてきたのだが、今作ではそうはいかない。有賀慎吾の作品(《Human Topology》)にも、観客の思考が「麻痺」してしまう要素はあった。インスタレーション空間に分娩室があり、双頭の胎児がベッドに寝そべっている。ベッドの脇には、出産の模様が映写されているのだけれど、そこでは異形の顔をもった人物が双頭の胎児の出産を試み、白い体液を股の間から漏らしている。ホラー的な空間なのだが、ホラー映画ならば用意されているような古典映画的形式や映画的仕掛けに相当するものは感じられず、まるで斜めの線が引かれた部屋で長時間過ごしたネコが部屋から出た途端に斜め歩きしかできなくなるように、インスタレーション空間が放つ異常な力に見る者の通念は揺さぶられた。林や有賀の作品が、作家個人のイマジネーションが具体物によって形をなしているとすれば、ヴィヴィアン佐藤の作品は、写真家ダイアン・アーバスの写真のコピーを何枚も取り上げ、展示しており、林や有賀の作品とは印象が異なった。写真は事実を語ろうとする。いわゆる「畸形者」や「障害者」と呼ばれることがある人体が写真映像のなかでその存在を示している。そのほかにも、乃木坂46のメンバーに出生前診断について賛成か反対かを質問した記録が展示に添えられていた。作家の「望まれていないとみなされがちな身体」への思いの熱さが伝わる一方で、その思いが個人の偏愛に基づくものかそれ以上のものかは、ぼくには判別しがたかった。

出産や死の現場に立ち会う人間や、その周囲で関わる者たちと異なり、または「うさぎスマッシュ」展(東京都現代美術館、2013-2014)が示唆するような社会変革への具体的な試みを模索するデザイナーたちとも異なり、美術作家は社会とどう関わればよいのだろう。集団で作品制作する場合を除けば、多くの場合、美術作家は個人のイマジネーションを物理的に具現化する。そして、観客はしばしば作品と個人的に向き合う。ゆえに美術作品の鑑賞は、作家という個と観客という個との対話になりがちだ。しかし、そうした「個」による創作から発し「個」による受容に帰結することなく、作品に集団で向き合うことこそ、こうしたテーマの場合であればなおさら、重要なのではないか。そう感じたのは、トークショーでの体験がとても大きい。15人ほどの少人数の会だったので、全員の感想をシェアしたのだけれど、「ざんねんな出産~」ではなく「幸福な出産~」というタイトルだったら受ける印象が違うのではないかと観客のある方が発言した途端に、展示の印象が一変するということが起きた。ゲリラ的に企画者が入れ替わり看板を付け替えて立ち去ったみたいな、些細な、しかしダイナミックともいうべき出来事だった。ほかにも自分の経験や境遇を率直に言葉【に?】する参加者たちによって、感想の交換は充実したものとなった。鑑賞はじっくりと個と向き合う時間でもありうるけれど、閉塞した個を相対化する時間にもなりうる。作品は対話を促進し、意見の一致に至らなくとも互いの違いを確認する刺激剤であればよい。展示のなかに、こうした意見交換の機会があることは、もしかしたら美術作品の可能性そのものを左右することになるかも知れない。

2014/01/26(日)(木村覚)

『薔薇の人』(第16回:メリー・ジェーン オン・マイ・マインド)

会期:2014/01/16~2014/01/19

両国門天ホール[東京都]

何度ぼくは黒沢美香について書いてきたことだろう。その度にぼくはほとんど同じことを書いてきたに違いない。それでいいのだ。黒沢は発展しない。成長しない。むしろ黒沢は自転する星のような存在で、その星の力がいまも健在であることを、体感しながら確認するために見に行くのだ。とくに『薔薇の人』シリーズは黒沢特有の表現の場である。これは「アート」なのか? 「ダンス」なのか? いや、そのどちらでなくてもいい。そうした既存のカテゴリーを超越した、不思議な、『薔薇の人』としか呼べない何かがここにある。これまでの『薔薇の人』も多くの場合そうであったように、数多くの道具が用意され、それが一つひとつ取り上げられ、その道具で不可解な作業が進められ、「実りある成果」と呼ぶのとは別の結果が起き、またあらたな道具が握られる、といった時間が続く。透明なボウルに水が満たされ、糸状のカーテンの端がはさみで切られ、その粉のような緑の糸がボウルに放り込まれ……といった具合だ。重要なのは、一つひとつの作業が統合されゴールに至ることではなく、道具を手にしたとき、これから始まることに黒沢の気持ちが「ちょっとアガる」その一回一回の「アゲ」にある。この「アゲ」は、シアトリカルなオーバーアクションではまったくなく、静かな表情の若干の変化として示される。ときには「アゲ」の気分が高じて一曲踊るまでに達することもあるけれど、黒沢の真骨頂である、あの無表情の顔に起こる微妙な変化こそ、ほかの誰ももちえない魅力なのだ。微妙だからこそ、ぼくらは黒沢の心の内部へと引きつけられる。その秘められた心の躍動あるいはそれがふと垣間見えた瞬間、ぼくはそこに「ダンス」を見る。ダンスとは踊りの型(パターン)の内にではなく、そうした「アゲ」の気分とそれがこぼれてくる様の内にあるのだ。黒沢のパフォーマンスはいつもそのことを思い出させる。踊らずにはおれない気持ちというものが、どう生成するのか、あるいはそれをどう待てばいいのか、そうした点を見過ごさないところに黒沢のダンスへの誠実さがある。道具を手にして、静かに熱くなる気持ち。それをデリケートに伝える黒沢の身体は、ダンスを踊っているようには見えない、いや、そこに微かに示唆されているものこそがダンスなのではないか。黒沢という星が輝いているあいだは、この星の自転を見続けていたい。

2014/01/17(金)(木村覚)

プレビュー:『薔薇の人』(第16回:メリー・ジェーン オン・マイ・マインド)

会期:2014/01/16~2014/01/19

両国門天ホール[東京都]

新年最初のレコメンドは、昨年、舞踊生活50周年を迎えていた黒沢美香の『薔薇の人』第16回公演です。ダンスがなんでありうるのかを、ぼくたちがさまざまに想像(妄想 or 誤読)するのに最良な作品シリーズがこれです。その意味で、黒沢の『薔薇の人』は、ぼくにとってつねに「未来のダンス」なのです。何作も見続けてきたぼくでさえ、毎回、黒沢の「あさって」なパフォーマンスに度肝抜かれますので、初めての方はご安心を(あるいはご用心を)。今回のタイトルは「メリー・ジェーン・オン・マイ・マインド」で、予想通り、1970年代のディスコでかかっていたらしいあの曲がひとつモチーフになっているようです。だからといって、あの曲がかかって、ムード満点ななか男女がチークを踊って……などというありふれたイメージを抱いても、おそらくなんの心の準備にもならないはずです。ちなみに「公演のご案内」には、こう書いてありました。「今回のタイトルはそのメリージェーンから始めましたが、メリージェーンを虫や農夫にして実感に辿り着こうとしています」。なんのことやら!

2014/01/15(水)(木村覚)

We Will Rock You

ドミニオン劇場[イギリス・ロンドン]

大晦日はドミニオン劇場にて、クイーンのロック・ミュージカル「We Will Rock You」を鑑賞。20曲以上をライブで聴けるのが嬉しい。原曲と異なる印象のアレンジも思った以上になく、特にブライアン・メイのギターのフレーズが、曲のアイデンティティを形成するうえで、重要なことが改めてよくわかった。ただし、物語はつまらない。ロック・ミュージカルは、(未来の)管理社会とそれを打破する自由と愛のロックというストーリーばかりだ。「Rock of Ages」も然り、ドラマ仕立てのStyxの「Kilroy Was Here」も、そうである。かつてはそういう意義もあったと思うが、本当にいまのロックにこれを期待してよいのか。以前、大槻ケンヂが、ロックには、こんな社会は嫌だと、僕は君が好きだの二種類の歌詞しかないと見事に指摘していたが、確かにロックのヒット曲を無理につなげてストーリーをつくると、こうなりがちなのもわからなくもない。ただ、クイーンの楽曲なら、もうちょっと物語のバラエティが出せるのではないだろうか。

2013/12/31(火)(五十嵐太郎)

広田淳一 演出『包囲された屍体』(カテブ・ヤシン原作、鵜戸聡 翻訳)

会期:2013/12/21~2013/12/23

東京芸術劇場アトリエウエスト[東京都]

「紛争地域から生まれた演劇 シリーズ5」というシリーズの一環で上演されたものがこの公演だ。2009年の「バルカン篇」から毎年開催されてきたこのシリーズは、「中東篇」(2010)、「動乱と演劇」(2011、中国、カメルーン、オーストラリア)、そして昨年(2012、フランス、タイ、イスラエル/ドイツ)と、世界各地の比較的日本ではマイナーな演劇活動を紹介してきた。ぼくは今回初めて足を運んだ。世界の演劇動向を知る機会はもちたいと思いつつ、実際にはなかなかそうしたところまでは余裕がなく、今回出向いたのも、Facebookで強力プッシュする知人にうながされて何となくといった事情で、今作を批評するのにはふさわしいとは言いがたい、不案内な人間によるレビューであることをあらかじめお許しいただきたい。しかも筆者は、今作の演出を手がけたアマヤドリを主宰する広田淳一本人の作品さえ見たことがない。そんなんでいいのかと筆者自身も思わぬではないのだけれど、考えたことを記しておきたい。

原作はアルジェリアのカテブ・ヤシン(Kateb Yacine)。彼は多くのフランス語で書いた詩・戯曲・小説を残しており、実際、フランスやその他の地域で高い評価を得た作家だと言われている。『包囲された屍体』(1959)は、1945年のセティフ虐殺(対独戦勝記念日に行なわれた大規模な独立デモにより、2万人とも言われる植民地当局による虐殺が行なわれた事件)をベースにしている。この事件でカテブ本人も投獄され、そうした経験がもとになっている。戯曲はとても難解。その難解さは、詩のような台詞であることや、主人公が8割ほど死体、2割ほど生きた状態で、自分以外の登場人物と関わっているという設定(この説明は、アフタートークで翻訳者の鵜戸聡氏による語られたことに基づく)、またもちろん、この事件にまったく詳しくないという観客(筆者)の事情などに由来しており、非常な殺戮、人非人な他人の扱いなど、恐ろしい出来事が次から次へと起きていることはなんとなくはわかるのだが、いろいろな意味で、舞台の出来事が遠く感じられてしまった。

しかし、本作で考えたいのは、まさにこの「遠さ」なのだ。

ところで、演劇とは翻訳の作業である。もっとシンプルに言うなら、演劇とは「伝言」の作業である。役者は自分の言葉ではなく、他人(原作者あるいは演出家)の言葉を観客に伝える。演出家は、原作者が書いた言葉の意図を汲み、役者にそれを伝え、役者はそれを具現して、観客に伝える。原作者とは、そうした何人もが中継する伝言ゲームに自らを委ねる存在だと言えるだろう。演出家とは、原作者の意図とどう関わるか選択や決断を求められる存在である(翻訳者もまたしかり)。役者は原作者と演出家の思いを、自分の身体や技量でもって表現しようと努力する。さて、観客は? 観客が受取るのは、いわば何重ものラップを施されたプレゼントだ。受取ったものまるごとが、観客にとってプレゼントではあるのだが、何重もの包み紙をうまく解きほぐして、それらが与えてくれるものを一つひとつ味わいながら、包み紙の奥を探ってゆく、それが観客の仕事だ。

アルジェリアで70年近く前に起こった虐殺。そこへ向けられた原作者の詩的な言葉たち。それを日本語に翻訳し、その日本語をもとに日本の演出家が日本の役者に台詞を喋らせ、日本人の観客がそれを受取る。そのはがゆい「遠さ」。もっとアルジェリアの歴史や言語、文化を知り、作者カテブのことを知れば、もっと諸事情がリアルになり、作品が「近く」なるのだろう。けれども、そんな直球勝負をいちいちの作品に対していつもこなさねばならないのだとしたら、それは正直しんどいし、過酷すぎる。だから、こうした日本の演出家・役者たちによる翻訳の上演があるのだとも言える。そうなのだが、演出家広田の演出は、衣裳や音楽での「無理のない範囲でのアルジェリアらしさ」の演出以外は、どうしても「日本の若者が日本人の観客に向けて演じている」という風に見えてしまうものだった。役者の口が大量殺戮の様子を言葉にしてみても、どうしても台詞回しや表情から日本的な要素が濃厚に漂ってしまう。ならば、もっとアルジェリア的要素を忠実に入れてみてはよいのではないかなどとも思うのだが、いや、真面目に取り組んでみても、それが最終的に「なんちゃってアルジェリア」にならない保証はない。

これは、演出家や役者への批判などではまったくない。おかしく思われるかも知れないが、この困惑が、とても面白かったのだ。演劇が否応無しに「伝言ゲーム」であるとしたら、そのゲーム性(伝言の伝わらなさ)の露呈する瞬間を、この上演を通してぼくはずっと追っていたのかも知れない。この感覚は旅で感じるものに近い。相手の言葉をどう受け取りどう返すか、スムースに進む会話よりも、恥ずかしい思いや悔しい思いをしたときのほうが、なにかが濃密に残る。そのとき、無意識的に自分が抱いてきた常識が問いただされ、他人の抱く常識へと思いは向かう、なんてことが起きる。「日本の若者が日本人の観客に向けて演じている」といった気づきは、あるいはアルジェリアの演劇とは一体どんなものかといった連想は、まさに自分の常識/他人の常識の問い直しだ。

「マゾヒズム」とか「不可能なこと萌え」みたいに思われると困るのだけれど、伝言の困難さが持つ豊かさを思い出したのだ。幾重もの包み紙にくるまれたプレゼントを開きながら、目の前に起きているのとは別の可能性を「ああでもないこうでもない」と想像をめぐらす。その想像もまた演劇なのだと。

2013/12/23(月)(木村覚)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)