artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

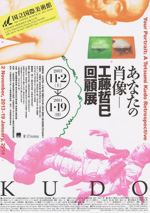

あなたの肖像─工藤哲巳 回顧展

会期:2013/11/02~2014/01/19

国立国際美術館[大阪府]

1994年以来、約20年ぶりとなる工藤哲巳の大回顧展。前回も大規模だったが、今回は総点数約200点と一層のスケールアップを果たしている。その主因は、前回はフォローし切れなかった1950年代・60年代の作品が数多く出品されたことだ。また、20年の歳月が工藤の再評価を進め、国内外の美術館で彼のコレクションが形成されるようになったのも大きい。帰国作品のなかには、《インポ分布図とその飽和点における保護ドームの発生》(ウォーカー・アート・センター蔵)のように、半世紀ぶりに国内公開されたものもあった。このように充実した内容のおかげで、本展では、反芸術から滞欧時代を経て1980年代以降に至る彼の業績をほぼ概観できる。同時に、工藤流ニヒリズムとでも言うべき思想の変遷を窺えるのも見どころだ。他には、大著となった図録の充実ぶりも特筆しておきたい。

2013/11/01(金)(小吹隆文)

プレビュー:室伏鴻プロデュース「〈外〉の千夜一夜」

会期:2013/11/19~2013/11/24

横浜赤レンガ倉庫1号館[神奈川県]

今月のおすすめは、舞踏家・室伏鴻がプロデュースするイベント「〈外〉の千夜一夜」です。「瞬間の学校」という名のワークショップなどで最近はその存在は知られているものの、海外での目覚ましい公演活動に比して、国内での室伏本人の踊りを見たり、彼の思想を知ったりするチャンスはけっして多くありませんでした。今回のイベントは、そんな室伏欠乏状況にあって貴重な機会です。新作ソロ『リトルネロ──外の人、他のもの』をはじめ、大谷能生や芥正彦といった彼と親交の篤い表現者との共演など、伝説の存在になりがちな室伏鴻の現在の姿を目撃できる計6種類の上演が揃っています。それだけではありません。イベント期間中には、宇野邦一、石井達朗、鈴木創士&丹生谷貴志、桜井圭介&三田格などによるトークが数多く用意されています。ぼくも大谷さんと「映像化されたダンスから新しいダンスを開発する方法」というタイトルでトークします。録音された音を活かすことで20世紀以降の音楽は飛躍的に発展していったわけですが、ダンスにおいても「映像化された身体」によってそうした劇的な変化が起きようとしています。その激動を積極的に考える方途について大谷さんと模索します。「舞踏」に限らず、ダンスや社会の未来について考える濃密な1週間です。

2013/10/31(木)(木村覚)

鳥公園『カンロ』

会期:2013/10/25~2013/11/02

三鷹市芸術文化ホール[東京都]

女二人が話題にするのは、同窓会で再会した1人の女。目立たず、すっかり忘れていた、ださい眼鏡女。彼女への軽蔑を肴に弾む会話。しかし、当の2人も互いの結婚や仕事を知らず、仲が良いとはけっして言えない。会話の最中、そこにいないはずのださい女が不意に現われ、2人の会話に割り込んできた。同窓会の回想シーン?にしてはあまりに唐突。過去が現在に土足で侵入してきた……わかるだろうか、この感じ。約1時間の舞台で作・演出の西尾佳織がこんな仕方で描くのは、薄くて軽くて、だから残酷で暴力的でもある人間関係の姿。

会話の標的となった女ばかりか、会話の相手も、どちらも過去のどうでもよい相手。薄い関係では、自分と他人の境界も現在と過去の境界も曖昧。ださい女が、一体どんな人生を送っているのか、2人のうちの1人が妄想し始めた。例えば、この女は恋愛するのだろうか? 試しに自分の夫とデートする場面を想像してみる。するとださい女が舞台に現われ、どんな服を着ていけばいいか、女に指南を仰ぎに来た。眼鏡がださいだの服のセンスがありえないだの散々からかった末、ださい身なりのまま、ださい女のデートが始まる。不器用な振る舞いを散々笑ったあとで、女は隣の男が自分の夫であることを彼女に告げる。こうした場面で西尾が描こうとする焦点は、たんにださい女の人生でも、たんにださい女を笑う結婚女の醜さでもなく、妄想というものの実相だろう。妄想は自由で身勝手、そして楽しく醜い。実際のところどうなのか、なんてわからないし興味もない。貧困で他人の心配なんてする余裕もない。きつい現実に向き合うより虚構に耽溺していたい。そんな気分の、薄ら寒い末期症状が淡々と描出される。

その一方で、虚構化しきれない残留物もある。身体だ。この舞台にはもう一組、2人の男たち(と1人の上司)が出てくる。彼らの職業は非正規雇用の死体処理。彼らは皆、理由不明の下痢に悩まされている。彼らに象徴されるように、この舞台は妄想だけではなく生きた身体をめぐるお話でもある。

この点で白眉だったのが、杉山至による舞台美術。舞台の真ん中には穴があいている。穴から脚の長い椅子が飛び出ていて、テーブルに丁度よい高さで立っている。それが突然、上演の半ば、椅子が穴からせり上がって来て、テーブルの脚もそれにつられて伸び始めた。テーブルは急角度で斜めになり、それまで寝そべっていた登場人物を滑り落とす。突然のことであっけにとられた。アスレチック場のように変貌した部屋。すると彼方では、天上付近に吊った幅1メートルほどの白い紙ロールが引き伸され、舞台を取り囲む。下痢する男たちのトイレットペーパー? しかし、なぜこんな巨大に? と思っていると、台所をたかる蟻についてのおしゃべりが女2人と夫とで始まった。蟻をどうつぶすか、なんて話の最中で、死体処理の男たちが舞台奥でせっせと仕事をこなしている。

蟻と人間の薄気味悪いアナロジー。アスレチックと化した舞台装置を移動する女たちが台所をはう昆虫に見える。鳥公園も含む女性作家ばかりの合同公演について先月書いたときにも触れたことだが、女性作家たちが人間を動物や昆虫になぞらえるのは、昨今の演劇の顕著な傾向だ。虚構と、その残余としての身体。この二つだけがある。理想や努力にふさわしい報いといった、人間が人間であるための尊厳からとてもとても遠い。そんな今日的状況が躊躇のない手つきで舞台に描き出されていた。

2013/10/25(金)(木村覚)

大橋可也+フィリップ・シェエール『Transfauns/ トランスフォーン』

会期:2013/10/23

BankART Studio NYK[神奈川県]

大野一雄フェスティバル2013は、ダンス史の遺産を取り上げ、舞台上でオマージュを捧げる上演が数多く行なわれて来た場である。今月本誌で筆者がレビューしたプロジェクト大山が石井漠をフィーチャーしたように、今作で大橋可也が取り上げたのはニジンスキーの代表作『牧神の午後』。これはたんに「名作」という以上に「20世紀バレエの最大のスキャンダル」と形容すべき問題作。舞踏にルーツをもつ大橋がどうこの作品と格闘するのか、期待満々で会場に足を運んだ。しかし、よくわからなかったというのが、正直な感想だ。横の幅が広い舞台。予想していたように、フィリップ・シェエールと皆木正純の2人は、この横長のスペースを活用して横向きの動作と横の移動を繰り返した。全体の構成は、(1)これまでの大橋らしい動作、(2)ドビュッシーの音楽とともに『牧神の午後』のオマージュ部分、(3)これまでの大橋らしい動作、(4)最後にわずかな時間、明確に『牧神の午後』から採った動作が表われ、男2人が体を崩して終幕。構成でわからなかったのは、(3)の部分で、なぜ(2)に展開したのに再び、(1)と大きく変わりがない場面に戻ってしまうのか? タイトルにある「トランス」も「フォーン」もぼくの目には舞台のどこにそれに該当する事柄が表われたのか、わからなかった。「フォーン(牧神)」のテーマは、性をめぐる問いを生むだろうし、「トランス」はなんらか「生成変化」に関連した出来事を期待させた。現代の「牧神」とは? 「牧神」に生じる「トランス」とは? このテーマ自体は、じつに潜在的な可能性を秘めたものであるはずだ。皆木が見せる、背後に気配を感じて振り返り退く動作など、おなじみの動きにはいつもの質があるものの、共演しているシェエールのダンサーとしての個性が掴めないので、場のテンションが上がらない。もう少し、シンプルで強烈なアイディアは盛り込めないものだろうか。そうでないと、微弱に伝わってくる動きの質だけでは、観客は茫漠とした感触だけを味わうほかなくなり、結果として審美的な判断しか下せなくなってしまう。

2013/10/23(水)(木村覚)

プレビュー:あなたの肖像 工藤哲巳 回顧展

会期:2013/11/02~2014/01/19

国立国際美術館[大阪府]

1994年以来、約20年ぶりに開催される工藤哲巳の大回顧展。日本初公開を含む代表作約200点が展示されるほか、1962年の「第14回読売アンデパンダン展」に出品された伝説的作品《インポ分布図とその飽和部分に於ける保護ドームの発生》(ウォーカー・アートセンター蔵)が50年ぶりに帰国、さらには多数の記録写真と関連資料、ハプニングの秘蔵映像(初公開)と話題満載の内容だ。規模的にも前回の1.5倍に拡大しており、工藤展の決定版となるだろう。

2013/10/20(日)(小吹隆文)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)