artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2012

会期:2012/07/29~2012/09/17

越後妻有地域(新潟県十日町、津南町)[新潟県]

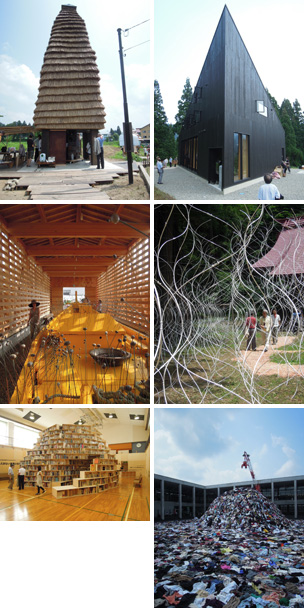

越後妻有アートトリエンナーレ2012のオープニング・ツアーに参加した。改めて街なかで場所の確保に苦労するあいちトリエンナーレに比べて、幾つもの小学校や空き家をまるごと会場に使える前提条件の違いを痛感する。例えば、新登場の土をテーマにしたもぐらの館と、中国作家の参加するアジア写真映像館、作品が増えた絵本と木の実の美術館は、いずれも廃校を活用している。建築系での新作は、みかんぐみの茅葺きの塔、オーストラリア・ハウスやアトリエワンによる展示施設、杉浦久子研のインスタレーションなどが登場した。またCIANでは、川俣正が故中原佑介の蔵書を入れる場として、本棚をバベルの塔のように積み、体育館をなかなか迫力のあるアーカイブ空間に変容させていた。今回からキナーレは現代美術館に変身し、中庭にボルタンスキーの大スペクタクル作品をドーンと置く。またbankart妻有では、各部屋に膨大な小作品が増殖したことを知る。第1回こそ見逃したが、2003年、2006年、2009年、2012年と四度目の訪問だった。ド派手な新築物件は減ったが、定期的にトリエンナーレを継続していくことで得られる蓄積が増え、ポスト過疎化のそれ自体の新しい歴史を刻みはじめていることがよくわかる。

写真:左上=みかんぐみ+《下条茅葺きの塔》、右上=オーストラリア・ハウス、左中=アトリエ・ワン+東京工業大学塚本研究室《船の家》、右中=杉浦久子+杉浦友哉+昭和女子大学杉浦ゼミ《山ノウチ》、左下=川俣、右下=クリスチャン・ボルタンスキー《No Man's Land》

2012/07/28(土)・29(日)(五十嵐太郎)

Nibroll『see/saw』

会期:2012/07/20~2012/08/12

ヨコハマ創造都市センター[神奈川県]

中央には白い布に包まれたシーソーが一台。会場は元銀行で歴史的建造物、天井高の重厚な石の空間が広がる。前半は白い衣裳のダンサーたちが、笑顔を湛え、躍動的なダンスを見せる。後半になると一転、黒い衣裳のダンサーたちが大絶叫とともに現われると、陰気な妄想(「ひとは見た目が9割なんだって」「きみはぼくのこと好きだったよね」などの台詞)とともに、彼らはダンスというよりも暴力的なパフォーマンスを次々と展開する。例えば、10人ほどが環をつくって、あたかも駅のホームからひとを突き落とすように、目の前のひとの背中を強く押しそれが連鎖する場面、あるいは「わたしは葬儀屋でバイトしていました」と漏らす女たちが大量の紙くずに混ざった花びらを掃き、ときに宙高く舞い上げる場面。時折、ほとんど無意味に繰り返される、鉄の板を床に叩きつけて大きな音を立てる行為とともに、観客は舞台からひたすら強い圧力をかけられ続ける。前半は明るく、過去への追憶(「ここは彼女が最期に見た海です」「彼はここで鹿と会いました」のような文章とともに、スクリーンには海や森の映像が映される)がまだファンタジーの要素を残していたのとは対照的に、後半は暗く、そうしたファンタジーとは無縁で、ただただ強烈だ。白(前半)から黒(後半)への変化は、花とその腐敗というモチーフを浮かび上がらせる。葬儀で用いられた花々がその後ゴミとして扱われてしまう、そうした表現が提示するのは、時間の経過が引き起こす価値あるものの汚物化だ。こうした現実への眼差しは、いつか死ぬ運命にある身体を素材にしているダンスに相応しいとも言える。けれども、この眼差しが表わす「救いのなさ」を「芸術表現が目指す正しいベクトル」として受け入れなければならないとまでは思えない。絶叫や汚物なるものが、たんにフェティッシュの対象としてではなく、芸術表現の一部として扱われているのはわかるのだけれど、「この現実を見ろ」と諭されているような気持ちにさせられると、見ていて辛くなってしまう。

Nibroll see/saw prom

2012/07/28(土)(木村覚)

関かおり『マアモント』(トヨタコレオグラフィーアワード2012ネクステージ)

会期:2012/07/22

世田谷パブリックシアター[東京都]

明るいクリーム色の床面、そのうえに肌の色に近いコスチュームを着けたダンサーがいる。幕が開く瞬間、ナッツのような甘い香りがあわく鼻腔に触れてきた。気のせいかも知れないが、微かな淡い刺激が視覚のみならず、五感を撫でてくる、終始そんなダンスだった。まるで彫刻のように明るい床面に屹立しているダンサーたちも独特の存在感なのだが、特筆すべきことは別にある。例えば、始まりのほうで2人の女が現われた場面でのこと。1人が脚を柔らかく横へ伸ばした隙に、その脚の裏腿めがけてもう1人の女が頬を這わせた、そしてその頬がふくらはぎを撫で、足先をめぐり脚の上部を頬で触れていったとき、本作の狙う独特の的が見えた気がした。ところで、あれこれのダンス公演を見ていてほぼ毎回思うのは、動きが大きすぎるということだ。大きすぎるので、そこに居る身体の素材的性格が看過されてしまっている。けれども、その身体こそ観客も共有しているものであり、コミュニケーションのインプット/アウトプットを司る重要な装置であるはずなのだ。脚の上に頬を沿わせる関の振付は、動きとしてユニークである以上に、見る者の身体感覚を刺激する仕掛けとして見事機能している。ほかにも、仰向けの相手の顎と自分の顎を屈みながらかみ合わせて引っ張り移動させるというシーンもユニークで、見ていると自分の顎がそわそわしてくる。ダンスは、動きの形をつくったりその精度を高めたりするものであるのみならず、(ダンサーのみならず観客の)身体へ向けたトライアルでもあるはずで、この点に関して、今年のトヨタは最終組の関だけが突出していた。次代を担う振付家賞の受賞は当然の評価だろう。それまでの4組が既存のダンス・スタイルやコンセプトをベースにし、それらのもつ基準に対する及第点を狙っているようだったのに対し(第1組の篠田千明『アントン、猫、クリ』はどの組とも違って独創的で豊富なアイディアを披露したものの、身体へ向けたアプローチは希薄だった)、関作品はなににも似ていない、そして、正真正銘のダンス作品だった。

TOYOTA CHOREOGRAPHY AWARD 2012

2012/07/22(日)(木村覚)

[二期会創立60周年記念公演]東京二期会オペラ劇場

会期:2012/07/13~2012/07/16

東京文化会館大ホール[東京都]

あいちトリエンナーレ2013でオペラの演出をお願いしている田尾下哲が演出を行なう、二期会創立60周年記念公演「カヴァレリア・ルスティカーナ」と「パリアッチ」を東京文化会館にて観劇した。いずれも不倫→殺人の物騒な作品だが、現代の設定とし、新しい解釈を加えた舞台装置だった。「カヴァレリア・ルスティカーナ」は、椅子やテーブルの幾何学的な配置を変えることによって、場の配列が変わる空間的な演出である。また「パリアッチ」は、原作の旅劇団を60年代のテレビショーに仕立て、劇中劇に大胆な解釈を行なう。もとの楽曲にコーラスが多く、場面展開も多いので、ミュージカル風にも楽しめる。ちなみに、田尾下は東京大学で建築を学んでから演出家になった経歴をもつ。

2012/07/15(日)(五十嵐太郎)

プレビュー:トヨタコレオグラフィーアワード2012、Nibroll『see/saw』

今月は二年に一度の一大イヴェント、トヨタコレオグラフィーアワード2012(最終審査会:2012年7月22日@世田谷パブリックシアター)が開催される。「コンテンポラリー・ダンス」という言葉では括りきれない今日のダンス振付家たちが競う。チェルフィッチュの岡田利規など、演劇系の作家が参加してきたことでも知られているが、今回は篠田千明がどういったパフォーマンスを見せ、どうダンスの現場を揺さぶるかに話題が集まりそうだ。

今月忘れてはならないのは、Nibroll(ニブロール)の新作『see/saw』(2012年7月20~8月12日@ヨコハマ創造都市センター)。結成から15年目となる今年、Nibrollは音楽、美術、衣裳、映像などの作家集団から、振付の矢内原美邦を中心としたダンスカンパニーとして再出発した。先日、10年前の旧作を映像で見ていたのだが、キレる若者を表象していると言われたあのころの上演が牧歌的だなと思ってしまうほど、近年のNibrollは猛烈に速く強くアグレッシヴで、他の追随を許さない独特の方向を進んできたにもかかわらず、その選択が今日のNibrollに現代的なリアリティを与えているのだなと再確認させられた。今作は3週間、10公演を超える初のロングラン公演としても話題となっている。映像作家の高橋啓祐と矢内原によるoff-Nibrollの新作『a quiet day』も『see/saw』上演前に披露される予定。これは日替わりで出演者が変わる1人芝居だそうだ。

2012/07/02(月)(木村覚)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)