artscapeレビュー

写真に関するレビュー/プレビュー

山内道雄「DHAKA」

会期:2015/10/17~2015/10/28

ZEN FOTO GALLERY[東京都]

山内道雄は1982年に東京写真専門学校(現東京ビジュアルアーツ)卒業後、東京とその周辺を中心に撮影したスナップ写真を発表し、距離を詰めて被写体に肉薄する、過激で過剰なスタイルで注目を集めた。1990年代には上海、香港、コルカタ(インド)、ワイキキ(ハワイ)などに撮影の対象を広げ、2000年代には基隆(台湾)、ダッカ(バングラデシュ)を撮影して、それぞれ写真集を刊行する。今回のZEN FOTO GALLERYでの展示は、2013年に撮影し、15年に写真集として刊行された『DHAKA』(東京キララ社)からセレクトされた26点によるものである。

都市の路上を彷徨いつつ撮影するスナップであることに違いはないが、2000年代以降、山内の写真のあり方がやや変わりつつあるのではないかと思う。以前のように、苛立ちや悪意が前面に押し出された、鋭く突き刺さるような写真ではなく、より肯定的、包括的な眼差しがあらわれてきていくように見えるのだ。今回の、バングラデシュの首都、ダッカを撮影したシリーズでも、街や人との相互交流の様相を、柔らかに伸び縮みする写真群に写し込んでいる。モノクロームとカラー写真とが混じりあう構成も、以前には見られなかったものだ。今回は持参した白黒フィルムがなくなったので、現地でカラーフィルムを買い求めて現像したところ、色味が飛んだ、荒っぽいテクスチャーのネガになってしまった。だがそのハプニングが、ダッカの街の、ざらついた、ハレーションを起しているような空気感を定着するという意味では、とてもうまく機能している。山内の都市シリーズは、新たなステージに移行しつつあるのではないだろうか。そろそろ、彼の全体像を概観できる展示も見てみたい。

2015/10/17(土)(飯沢耕太郎)

ルイス・ボルツ「Sites of Technology」

会期:2015/09/12~2015/10/17

WAKO WORKS OF ART[東京都]

ルイス・ボルツ(1945~2014年)はアメリカ・カリフォルニア州ニューポート生まれ。1975年に、ベッヒャー夫妻、ロバート・アダムス、ニコラス・ニクソン、スティーブン・ショアらとジョージ・イーストマンハウス国際写真美術館で開催された「ニュー・トポグラフィクス」展に参加し、風景を「地勢学的に」厳密に探究、撮影していく流れの先駆者の一人となった。「The New Industrial Parks near Irvine, California」(1974)、「Nevada」(1977)、「San Quentin Point」(1981-83)といった写真シリーズは、日本の同世代の写真家たちにも強い影響を及ぼしている。だが、パリに移住した1990年代以降、モノクローム写真を、相互の関係性を考慮しながら配置していくスタイルから離れて、「Ronde de Nuit」(1992/95)のような大判のカラープリント使用したインスタレーション的な展示を試みるようになる。

そのことは、彼の以前からの観客にやや戸惑いを与えることになるのだが、今回WAKO WORKS OF ARTで1980年代の代表作の一つ「Near Reno」(1986-87)トともに展示された「Sites of Technology」(1989-91)のシリーズを見て、その変化が必然的なものだったことがよくわかった。ボルツや「ニュー・トポグラフィクス」の作家たちは、70~80年代の都市化、工業化による景観の変容に対応していったのだが、90年代にはそれが可視的なものから不可視の領域にまで達しはじめていたのだ。テクノロジーが急速にデジタル化してくることによって出現してくる眺めは、従来の写真撮影のやり方では捉えることができない。ボルツはカラー写真を使いはじめ、インスタレーション的な手法を模索するようになる。その過渡期に制作された「Sites of Technology」のシリーズは、時代の切断面に鋭敏に反応した、いかにもボルツらしいクオリティの高い作品に仕上がっており、より若い世代(たとえば畠山直哉、伊奈英次など)の写真表現を先取りするものとなっている。

2015/10/17(土)(飯沢耕太郎)

UNKNOWN ASIA──ART EXCHANGE OSAKA 2015

会期:2015/10/17~2015/10/18

大阪市中央公会堂[大阪府]

大阪のFM局「FM802」のアートプロジェクト「digmeout」と、アジアン・クリエイティブ・ネットワーク(ACN)等が共同で企画した、アーティスト主体のアートフェア。日本、中国、台湾、香港、韓国、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシアから120組のアーティストが集い、作品の展示・販売を行なった。一方、日本と東南アジア各国からアート、デザイン、メディアのキーパーソンを審査員として招いており、彼らとアーティストの出会いの場、つまりビジネスマッチングの機会を設けているのも大きな特徴である。出展者から国際的に活躍する人材を輩出すれば、このイベントのステイタスは揺るぎ無いものになるだろう。そのためにも、第2回、第3回と継続する必要がある。筆者は会期前日のプレビューに参加したが、会場を覆う華やかな熱気と多国籍の人々が集う様子に高揚感を覚えた。今後関西を代表するアートイベントになるよう、上手に育ててほしいものだ。

2015/10/16(金)(小吹隆文)

Prix Pictet ─ Consumption

会期:2015/10/03~2015/10/18

BA-TSU ART GALLERY[東京都]

Prix Pictetは、スイスの投資会社Pictet社が、2008年から主催している国際的な写真賞。環境問題とサステイナビリティを大きな柱として、「Water/水」「Earth/地球」「Growth/成長」「Power/力」「Consumption/消費」というテーマで受賞者を選んできた。2014年におこなわれた第5回目の「Consumption/消費」の審査には、66カ国の275名のノミネーターが推薦した700人以上の写真家が参加し、南條史生(森美術館館長)を含む8人の審査員が最終候補者を決定した。アダム・バルトス(アメリカ)、題府基之(日本)、リネケ・ダイクストラ(オランダ)、ホン・ハオ(中国)、ミシュカ・ヘナー(イギリス)、フアン・フェルナンド・エラン(コロンビア)、ボリス・ミハイロフ(ウクライナ)、アブラハム・オホバセ(ナイジェリア)、ミハエル・シュミット(ドイツ)、アラン・セクーラ(アメリカ)、ローリー・シモンズ(アメリカ)の11名である。東京・原宿のBA-TSU ART GALLERYでの今回の展示は、ロンドンのヴィクトリア&アルバート美術館で開催された展覧会を縮小した巡回展である。

驚くべきことは、「食品」シリーズでグランプリを受賞したシュミットをはじめとして、最終候補者にダイクストラ、ミハイロフ、セクーラ、シモンズといった写真界の“ビッグネーム”が顔を揃えていることだ。彼らと題府基之やホン・ハオのような、若手の写真家たちが競い合う賞はなかなかないだろう。テーマ設定にも、「特に環境問題に世界の関心を向ける」という意図が貫かれており、ドキュメントとアートを融合するという方向性も明確である。第6回目のテーマは「Disorder/混乱」だが、今回からこれまでノミネートされた日本人のうち40歳以下の写真家を対象とする「Japan Award」も設けられ、南條史生、鈴木理策、笠原美智子、飯沢耕太郎の審査により、中国揚子江流域の「死体回収業者」をテーマとした菊池智子の「The River(河)」が同賞を受賞した。もっと注目されてよい企画だと思う。次年度以降の「Japan Award」の審査も楽しみだ。

2015/10/13(火)(飯沢耕太郎)

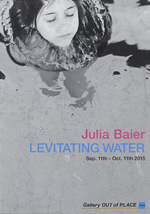

ジュリア・バイエル「浮かぶ水」

会期:2015/09/11~2015/10/11

Gallery OUT of Place TOKYO[東京都]

アーツ千代田3331内のGallery OUT of Place TOKYOで開催された、ジュリア・バイエルの「浮かぶ水」展がなかなか面白かった。まったく名前を知らなかった写真家だが、独特の作品世界の持ち主である。

バイエルは1971年、ドイツ・アウグスブルクに生まれ、ベルリンを拠点として活動している。ドイツの写真家らしく、フォルマリスティックなアプローチも見られるが、女性らしい柔らかに伸び縮みする視点を併用することで、ゆるやかな膨らみのある画面に仕上げていた。今回展示されたのは、2013年に刊行された写真集『Water Matters』に収録された作品に、近作のアイルランド滞在時の写真を加えた、大小のモノクロームプリントが20点。光と影の投影、水の表面の質感の描写を強調して、水と戯れる人たちの姿を巧みに切り取る作品が多いが、雨や雪などの自然現象の写真も含んでいる。さまざまな「水の事柄」のありようを、多面的に提示しようするシリーズといえる。

実は、彼女は2005年に奈良を中心に日本に滞在しており、その時に銭湯がすっかり気に入って通い詰めていたのだという。そこで撮影した写真をまとめた『銭湯』(ベルリン日独センター、2008年)という作品集もある。それを見ても、やはり彼女の関心は、水と人との身体性を介した触れ合い、溶け合いのプロセスを、細やかに定着することにあるのではないだろうか。今のところは、まだバラバラな状態だが、将来的にはそれらが一つにまとまって、より包括的な作品に成長していくことも充分に考えられそうだ。

2015/10/11(日)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)