artscapeレビュー

写真に関するレビュー/プレビュー

猪俣肇「saw the LIGHT」

会期:2022/09/20~2022/10/01

キヤノンギャラリー銀座[東京都]

キヤノンギャラリー銀座は、アマチュア写真家の堅実な風景写真やスナップ写真の展示が多いのだが、時折、意欲的な作品発表の場となることがある。1975年まれ、神奈川県平塚市出身の猪俣肇の個展も、よく練り上げられたクオリティの高い内容だった。

基本的には「写真日記」といってよいだろう。折に触れて目に止まったモノ、場面にカメラを向けている。だが、台所のシンクの卵の殻、植物群、ハンガーに掛けられた赤いドレス、更地になったビルの裏手など、その幅はかなり広い。猪俣は横浜国立大学の大学院で土木工学を専攻したそうだが、道路の水たまり、建物の壁の一部などを捉えた、それらしい写真もある。特筆すべきは、写真の間に挟まった言葉の扱い方で、たとえば「早朝、父と近所の川へ出かけた。祖母が亡くなった頃だった。浅瀬で小さな魚を見つけ、二人でしばらく眺めていた。そんなふうに出かけたのはその時だけだったと思う。魚の名前は今もわからない」といった記述が、写真ととてもうまく響きあって配置されていた。前記の文章は、川面に反射する光を撮影した写真に添えられているのだが、その取り合わせが絶妙で、納得できるものが多い。言葉と写真のバランス感覚の良さに、彼の才能が発揮されていると感じた。

この方向性を伸ばしていけば、写真と言葉をより緊密に融合させる形に展開していきそうなのだが、いまのところは、まだ断片的な段階にとどまっている。写真にしても、言葉にしても、もう少し確定的な「テーマ」が見えてきてもいいのではないだろうか。

2022/09/29(木)(飯沢耕太郎)

うつゆみこ「I Call Nature, Nature Calls Me」

会期:2022/09/15~2022/10/09

コミュニケーションギャラリーふげん社[東京都]

うつゆみこが、今回の展示に合わせて刊行したリーフレットに「私は小さな頃から、何かを作り続けてきた」と書いている。たしかに彼女の仕事を見ていると「画材、粘土、毛糸、布、針金など」さまざまな素材、手法を用いて作品を生み出していくという行為が、ほとんど彼女の生き方そのものと結びついていることがよくわかる。どの作品を見ても、「何かを作り続け」ることへの、強い思いがやや痛々しいほどに伝わってくるのだ。

だが、そのように次々に制作を続けいくと、収拾がつかなくなることもありそうだ。時には展示の内容があまりにも過剰すぎて、目移りしてしまうことにもなる。その意味では、今回の展示の出品作は、これまでのようなオブジェや画像を組み合わせたコラージュ作品だけではなく、必ず人間を含む「生きもの」を入れ込むというルールを設定したことことで、統一感が生み出されていた。「生きもの」を撮影するのは、オブジェよりもコントロールがむずかしいので、画面の緊張度がより高まってきている。舞台設定やライティングにも気を配っており、より被写体の立体感も強調されていた。

この連作はぜひ写真集にまとめて欲しい。私家版のZineは何冊も出ているのだが、本格的な写真集は『はこぶねのそと』(アートビートパブリッシャーズ、2009)以来刊行されていないからだ。今回の展覧会では、展示会場の階下に小さなスタジオが設営され、「うつゆみこによるポートレート撮影会」も行なわれていた。モデルは背景の布と小道具を選んで、彼女の作品世界のなかに入り込むことができる。筆者も撮影してもらったのだが、彼女が実際にどんなふうに作品を作っているのかがわかって、なかなか面白い体験だった。

関連レビュー

うつゆみこ「はこぶねのそと」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2009年02月15日号)

2022/09/25(日)(飯沢耕太郎)

占領と平和

会期:2022/09/09~2022/11/02

写大ギャラリー[東京都]

ロシアのウクライナ侵攻による戦禍の広がりによって、あらためて75年以上前の日本の、太平洋戦争とその後のアメリカ軍による占領の時代を思い起こす人も少なくないだろう。小原真史の企画による本展は、その意味でとても時宜を得た企画といえそうだ。

本展の出品作71点は、東京工芸大学写大ギャラリーの所蔵で、土門拳、田沼武能、東松照明、川田喜久治、細江英公、丹野章、中谷吉隆、立木義浩、平敷兼七、高梨豊、森山大道らによって主に1950–70年代に撮影されたものだ。顔ぶれを見ればわかるように、それぞれの写真家たちの作風にはかなりの隔たりがある。ところが、こうして「占領と平和」という観点で見直してみると、意外なほどの共通性があり、そこに時代の空気感、痕跡が色濃く浮かび上がってきているのに驚かされた。撮影から時を経るにつれて、個々の表現という側面を越えた、時代の記録としての要素が強まってくるということだろう。

もう一つ感じたのは、この時代におけるアメリカという巨大な国の及ぼす影響力の強さ(東松照明のいう「アメリカニゼーション」)である。米軍基地の兵士を撮影した東松照明や、アメリカ映画らしいポスターが貼られた横須賀の店のショーウィンドーを捉えた森山大道の写真だけでなく、多くの写真家たちの仕事のなかに、その影がくっきりと写り込んでいる。アメリカの政治的、経済的、文化的な影響力が、日本の戦後写真史にどのような傷跡を残しているかは、今後検証すべき大きな課題のひとつとなるのではないだろうか。

2022/09/24(土)(飯沢耕太郎)

菊谷達史・前田春日美 2人展「影をしたためる」

会期:2022/09/08~2022/09/25

biscuit gallery[東京都]

若手キュレーターの活動支援企画「biscuit gallery Curator Projects」の第1弾として、松江李穂によるキュレーション展が開催された。biscuit galleryが松江に企画を打診してから3カ月という準備期間の短さも相まって、1Fには菊谷達史のアニメーションのエスキスと影絵の作品、2Fには前田春日美の立体と映像、3Fには両者の映像作品が並ぶが、いずれも過去作である。菊谷も前田もキュレーションを受けることが初めてだと言明しており、企画の枠組みを受けて、松江自身も本展で「キュレーション」自体を考察しようとしている★。

菊谷達史 《Walker (Shoto Bunkamura St.)》(2022)会場写真[撮影:竹久直樹]

菊谷達史 《Walker (Shoto Bunkamura St.)》(2022)会場写真[撮影:竹久直樹]

菊谷達史《野営のエスキス / Storyboard (camping scene)》(2021)158×227mm

菊谷達史《野営のエスキス / Storyboard (camping scene)》(2021)158×227mm

パネル、ジェッソ、水彩絵具、リキテックスマーカー、色鉛筆、コラージュ

[撮影:竹久直樹]

菊谷のアニメーション作品はセル画やドローイングのコマ撮りによってつくられている。1Fに展示された菊谷のドローイングである「エスキス」のシリーズは、アニメーション作品の《ノートブックアニメーテッド1》(2022)に登場するものだ。本作の登場人物はそれぞれ、ある一定方向に進み続ける。人物たちの動きよりも、そのコマごとの変化、描かれては消され、継ぎ足され続ける筆の運びに目が行く。ひとりの登場人物の影を追うようにして連なるコマが制作されている。しかし、その映像の反対側に貼られた1コマずつのキャラクターを見ると、それぞれの身体的同一性のなさが浮かび上がってくるだろう。キャラクターの動作によっては肩が、手がふくらむ。誰かにズームしたわけでもないが、その構図によっては背負うリュックが精細で、靴の裏の模様が描かれる。会場の入口に描かれていたタンブラーを持つ人物の影絵でも同様のことが起きている。3Dモデルアバターを中心としたアニメーションの成立とはまったく異なり、本作は身体の統一的な情報量の足し引きによって動作が生まれることを指さす。

会場写真[撮影:竹久直樹]

会場写真[撮影:竹久直樹]

左:菊谷達史《ノートブックアニメーテッド1》(2022)

左:菊谷達史《ノートブックアニメーテッド1》(2022)

右:前田春日美《遠い体》(2019)

会場写真[撮影:竹久直樹]

他方、前田はパフォーマーに各々の身体を多様な方法でなぞらせ、それをさらになぞるように撮影し、その軌跡を観客にどのようにトレースさせようかと演出の情報を足し引きする。会場にはパフォーマーが身体をなぞるために自重を預けるためのがっちりした器具や、指示書のようなものが点在する。会場にある映像は、一見「手の平を見せられ続けている映像」や「二の腕がズームされた映像」でしかないが、会場にある事物を追っていくと、鑑賞者は映像で行なわれている行為を徐々に把握していくことになるのだ。映像を映し出すモニターもまたパフォーマーが撮影のために使った器具と同じような鉄と布張りの薄いクッションに重さをかけており、会場中央の器具が「二の腕を支えていたものである」と囁く。片やモールでパリッとしたケーブルがある一方で、縮れだらしなく垂れた電源ケーブルは、モニターの外にある身体の重力までを感じてみてはと提案する。

会場写真[撮影:竹久直樹]

会場写真[撮影:竹久直樹]

前田 春日美《vis a vis》(2020)会場写真[撮影:竹久直樹]

前田 春日美《vis a vis》(2020)会場写真[撮影:竹久直樹]

エイドリアン・ジョージは、キュレーターとは、選定者であり、展覧会に付随するテキストを書いている可能性が高い人物、解釈者であると述べているが、本展でキュレーターの松江もまた、一人称性の高いテキストをハンドアウトに掲載している。そこでの作品についての直接的な記述は最低限で、中心となっているのは撮影し損じた卓上の桜についての回想だ。欠落そのものが記録できなかったからこそ、かつての存在が強く残ること。「影をしたためる」というタイトルで、菊谷と前田の作品を対照可能にしつつ、記述しすぎないことで松江は二人の作品をより見るべきものにしたのだと思えた。

なお、観覧は無料でした。

公式サイト:https://biscuitgallery.com/notes-of-shadows/

★──山内宏泰「若手キュレーター、アーティストに活動の『場』を。『biscuit gallery Curator Projects』が美術界で果たす役割」(『美術手帖』、2022.9.10)2022.10.25閲覧(https://bijutsutecho.com/magazine/interview/oil/26027)

2022/09/23(金)(きりとりめでる)

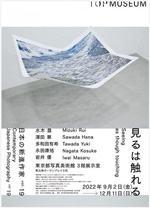

見るは触れる 日本の新進作家 vol.19

会期:2022/09/02~2022/12/11

東京都写真美術館 3階展示室[東京都]

年に一度開催される東京都写真美術館の企画展「日本の新進作家」も19回目を迎えた。この展覧会は担当キュレーターによって内容がかなり違っていて、出品作家の顔ぶれが「新進作家」とはいえないのではないかと思うこともある。今回の展示では、水木塁、澤田華、多和田有希、永田康祐、岩井優のうち、多和田を除いてはほぼ初見のアーティストであり、その意味では「新進作家」展にふさわしい人選だった。「写真・映像イメージの持つテクスチュア(手触り)を起点に、写されたイメージのみならず、イメージの支持体となるメディアそれ自体への考察をうながす」というのが、キュレーターの遠藤みゆきによる出品作家選定の基準であり、その狙いがよく伝わってきた。

このような、写真・映像作品のテクスチュア/物質性を問うような展示が、このところ増えている気がする。デジタル化の進展による、画像の浮遊性、記号性の強化が、逆に作り手の意識に反作用を及ぼしているのだろう。とはいえ、各作家の取り組みには相当大きな幅があり、そのあたりも見ていて興味深かった。

5人の出品作家のなかで最も強い印象を残したのは多和田有希である。海の写真の「水の部分だけ燃やし泡は残す」というコンセプトで母と共作した《I am in You》(2016-2022)、「自身の家族、植物や動物の写真を燃やしてコラージュ」した「Family Ritual」(2022)、ワークショップの受講者が持ってきた写真を燃やし、その灰で作った釉薬を用いて小さな「涙壺」を制作した《lachrymatory》(2021)の3作品とも、自らの生/現実と作品とのかかわりが必然性をともなって伝わってくる。同様に、放射性物質の除染作業のプロセスを、写真、映像作品、インスタレーションとして提示した岩井優の作品にも、われわれが生きる時代と場所に自らの身体を介して関わろうとする強い意思を感じた。むろん、他の3作家の作品にも、それぞれのリアリティがそれぞれのやり方で表明されている。グループ展としてではなく、個展として見てみたいと思わせる作品が多かった。

2022/09/21(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)