artscapeレビュー

写真に関するレビュー/プレビュー

西野壮平「線をなぞる "tracing lines"」

会期:2022/01/20(木)~2022/03/07(月)

キヤノンギャラリーS[東京都]

西野壮平の写真世界は、このところ大きく拡張し、多面的に展開しつつある。今回のキヤノンギャラリーSでの個展に出品されたのは、5つのプロジェクトによる約100点の作品だった。

イタリアのポー川の流域、650キロを移動して撮影した写真をコラージュと単写真を組み合わせて提示した「IL PO」(2018)、北海道の知床半島とロシアのマガダンを繋いで、流氷の起源を探る「A Journey of Drifting Ice」(2019)、大和絵や「400年前の絵図」を下敷きに富士山を再構築する「Mountain line “Mt Fuji”」(2021)、同様の手法でエベレスト山に向かうトレッキングのルートを辿った「Mountain line Mt. “Everest”」(2019)、西伊豆・戸田の港で船のロープの光跡を追った連作に、波を撮影した写真によるコラージュ作品を加えた「WAVES, Study of Anchorage」(2020-)の5作品とも、充実した内容であり、西野の表現のスケール感がより増してきていることがわかる。

これらの作品に絵空事ではない厚みと必然性を感じるのは、どれも西野自身の身体性にしっかりと根を下ろしているからだろう。ヴァーチャルなネット空間ではなく、光と熱と手触りを備えたリアルな現実世界を、生身の身体で移動し、シャッターを切り、現像・プリントした写真を、これまた長い時間をかけ、全身全霊を傾けて大画面に貼り付けていく──それらの行為の実感が作品の隅々から感じられるところに、西野の仕事の魅力がある。今回の展示に関しては、メイキング・ビデオを含めて、その制作のプロセスを開示していく姿勢が徹底していた。いわば西野と一緒に、生々しい作品制作の現場に立ち会っているような感覚を味わうことができるのがとてもよかった。

2022/03/04(金)(飯沢耕太郎)

池崎一世・佐藤麻優子・染井冴香展「whereissheus」

会期:2022/02/08~2022/03/19

ガーディアン・ガーデン[東京都]

チラシや広報ページを見た限りでは、企画意図がうまくつかめない展覧会だと思っていたのだが、実際に展示を見ると、じわじわと面白さが伝わってきた。

池崎一世、佐藤麻優子、染井冴香の3人は、ガーディアン・ガーデンで開催されている公募展、写真「1_WALL」でグランプリ、あるいはファイナリストに選出されており、今回の展示は、「公募展の入選者たちの、その後の活躍を紹介する」という「The Second Stage at GG」の枠で開催されている。世代も作風も完全に重なっているわけではないが、3人とも自らの生活を起点として、日常的な事物に目を向けることが多いこと、あらかじめ明確なコンセプトを打ち出すよりは、まずは撮影することから認識を組み上げようとしていること、画像の加工はほとんど行なわず、ストレートな描写を心がけていることなどが共通している。その3人の指向性がうまく絡み合って、既視感と脱力感を感じさせるユニークな写真の世界が成立していた。カラフルなつけ鼻や角を付けたり、顔を黒く塗ったり、クリスマスツリーのような姿になったりといった、パフォーマンス的な要素を取り入れた作品も多いのだが、自然体であっさりと処理されているので、見る者に余分な負担を強いない。にもかかわらず、日常に潜む無意識レベルの不気味さが、しっかりとあぶり出されてきているのが興味深かった。

この3人のユニットでの活動が、これから先も続くのかどうかはわからない。だが、まだいろいろな可能性を孕んでいるようにも見える。ソロ活動とうまく絡めていくと、何か思いがけない世界が開けてくるのではないだろうか。

2022/03/03(木)(飯沢耕太郎)

写真発祥地の原風景 幕末明治のはこだて

会期:2022/03/02~2022/05/08

東京都写真美術館 3階展示室[東京都]

東京都写真美術館は2007年から2017年にかけて「夜明けまえ 知られざる日本写真開拓史」展を5回にわたって開催し、2018年からは「写真発祥地の原風景」と題する新たな連続展をスタートさせた。本展は「長崎」編に続くその第2弾である。

幕末から明治にかけて、「箱館」から「函館」に表記が変わった北海道南部の港湾都市「はこだて」には、長崎や横浜といったほかの「写真発祥地」とは異なる特徴がある。写真術の渡来、伝承において、初代ロシア領事のゴスケーヴィチ、同領事館付属病院の医師ザレスキー(ゼレンスキー)など、ロシア人がかなり深く関与しているのだ。彼らから技術を学んだ、横山松三郎、木津幸吉、田本研造をはじめとして、独自の写真文化が花開いていった。また、札幌に北海道開拓使が設立された明治以降は、田本、ライムント・フォン・シュティルフリート、武林盛一らが、その命を受けて開拓の状況を克明に記録していった。今回の展示では、それら草創期の写真、絵画、印刷物などを中心に、「はこだて」が視覚メディアにおいて、どのように扱われていったかを、多面的に提示している。

展示の内容は、さまざまな媒体をちりばめつつ、観客のイマジネーションを大きく膨らませるものになっており、あらためて「初期写真」の可能性の大きな広がりを感じた。写真帖『Esso Album』で、アイヌ人の生活を撮影した野口源之助の仕事のような、新たな発見もあった。ただ、これまでの展示活動の蓄積を踏まえると、そろそろ幕末~明治初期の日本の写真のあり方について、総体的、包括的な枠組みを明確に打ち出していくべきではないだろうか。小出しではなく、15年間の企画を総ざらいするような大規模展が必要なのではないかと思う。

関連レビュー

写真発祥地の原風景 長崎|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2018年04月15日号)

2022/03/02(水)(飯沢耕太郎)

アントワン・ダガタ「VIRUS」

会期:2022/02/03~2022/03/06

MEM[東京都]

フランスの写真家、アントワン・ダガタは、これまでも生と死の境界領域の事象をテーマとして作品を制作・発表してきた。その彼にとって、2020年から世界中を覆い尽くしたコロナ禍の状況は、避けて通れないものだったのではないだろうか。2020年3月にフランス全土のロックダウンが始まった、その時期から制作が開始された本作「VIRUS」は、まさに強い必然性を感じさせる作品として成立していた。

ダガタは、被写体の温度を感知して色彩のスペクトラムとして表示するサーモグラフィを写真画像として提示することを試みる。人気のない都市の街路と建物(路上生活者の姿だけが見える)、及び新型コロナウィルス感染症の患者たちが運び込まれて治療を受けている病院の内部を、サーモグラフィを使って撮影した画像が交互に並ぶ構成は衝撃的であり、強い説得力を持つ。同年7月のアルル国際写真フェスティバルでの展示(その後、メキシコ、スペイン、イタリア、中国、韓国、ウクライナに巡回)では、1,111枚のプリントをモザイク状に並べるインスタレーションの形で発表された。今回のMEMの展示はスペースの関係で33点のみだったが、ハンネミューレのミュージアム用紙に、やや色が滲むようにプリントされた写真群は、圧倒的なパワーを発していた。

多くのアーティストたちにとって、「コロナ時代」の意味を問い直していかなければならない時期が来つつあるいま、ダガタの仕事は、コロナ禍を写真でどのように捉え、表現していくかを推し量る指標となるのではないだろうか。

2022/03/02(水)(飯沢耕太郎)

木村伊兵衛と画家たちの見たパリ 色とりどり

会期:2022/02/19~2022/03/27

目黒区美術館[東京都]

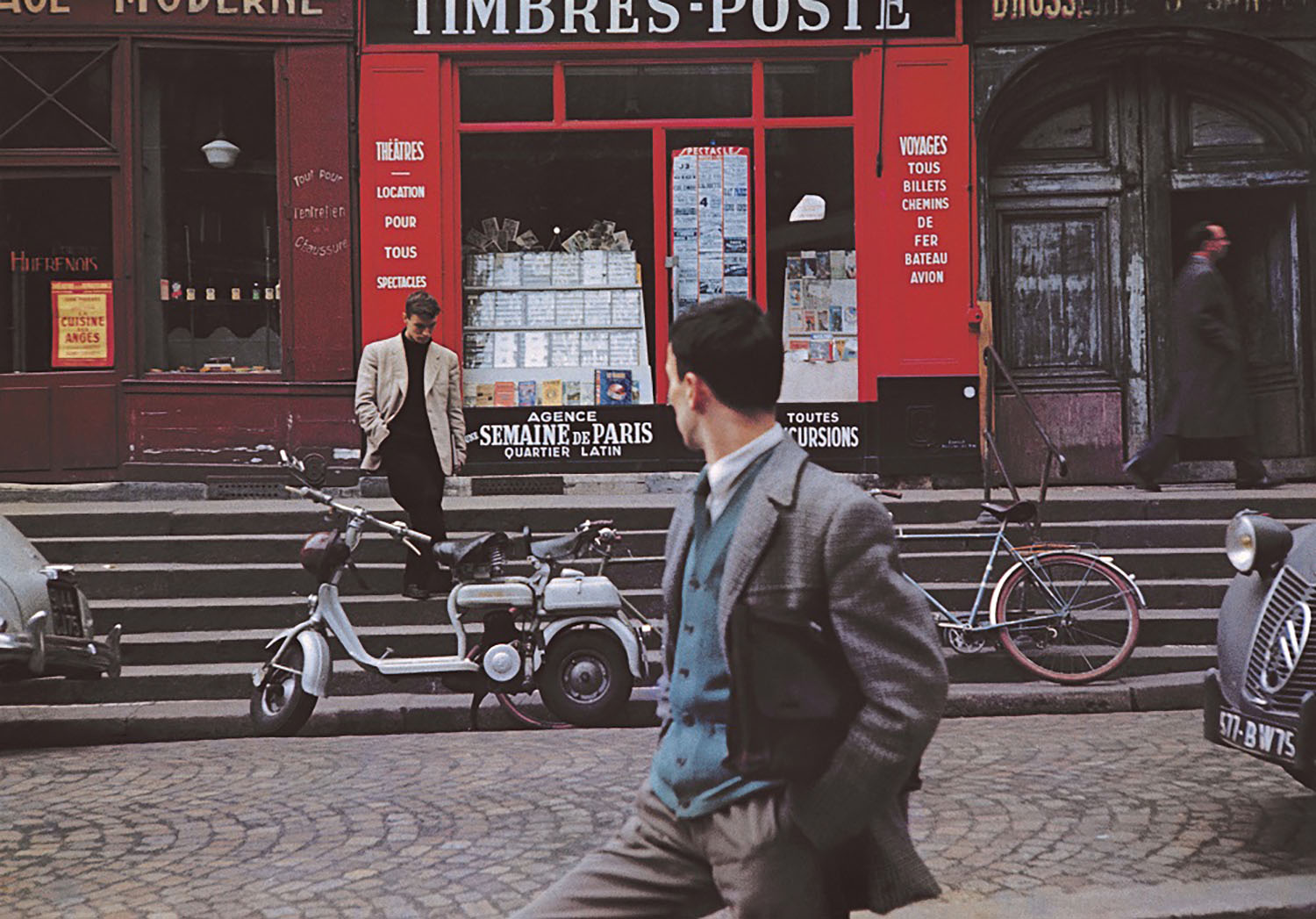

報道写真の名手、木村伊兵衛は小型カメラのライカを愛用したことで知られている。ライカの特性を生かしたスナップショット撮影は、東京の下町に始まり、パリの街角でも行なわれたようだ。本展で展示されたのは、1954〜55年にかけて彼がパリを取材した際の写真131点である。しかも開発されて間もない国産カラーフィルム(富士フィルム)で撮影された写真ということで、その資料性の高さにも胸が躍った。

木村伊兵衛《パリ》(1954)©Naoko Kimura

木村伊兵衛《パリ》(1954)©Naoko Kimura

スナップ写真の魅力は非演出性にある。しかも肉眼とほぼ変わらない視野で景色を写し取ることができるライカを使っているのだ。展示写真を見るうちに、木村が当時、目にしたパリの風景がまざまざと蘇ってきた。世界中の人々が憧れる花の都、パリではあるが、道端にはごみが落ちていたり、壁面のポスターが剥がれ落ちていたり、壊れかかった建物の壁が剥き出しになっていたりと、案外、雑然とした面が見られる街でもある。彼はそうした部分さえも、素の姿として写し取る。そのうえ行き交う人々がとても自然体で、その一瞬の表情や動作を切り取っているので、まるで自分自身もその風景の中に立っているかのような、あるいは自分自身の体験であるかのような錯覚をつい覚える。こうした点が彼の写真の最大の魅力ではないかと改めて感じた。

木村伊兵衛《ミラボー橋、パリ》(1955)©Naoko Kimura

木村伊兵衛《ミラボー橋、パリ》(1955)©Naoko Kimura

また、カラーフィルムならではの良さもあった。パリの気候のせいか、あるいは開発されて間もない国産カラーフィルムのせいか、全体がくすんだアンバーな色みだったのだが、そのなかで、時折、赤い洋服や赤い車、赤い壁面などが目にパッと飛び込んでくる。それがパリの街の躍動感として伝わってくるのだ。また私がパリを初めて訪れたのは、この当時から半世紀以上も経ってのことだが、石造りの重厚な建物で構成された街並みは変わることがないので、行き交う人々の服装以外、それほど時代の変化を感じることはなかった。それを実感できたのもカラーフィルムゆえである。

木村伊兵衛《パリ》(1954-55)©Naoko Kimura

木村伊兵衛《パリ》(1954-55)©Naoko Kimura

木村はこのパリ滞在中に、世界的写真家のアンリ・カルティエ=ブレッソンと交流を持った。言わずもがな、ブレッソンもライカの愛用者である。ブレッソンほどの「決定的瞬間」が木村の写真にあったのかどうかはわからないが、彼らは互いの写真に対する考え方が合致し、意気投合したようだ。ブレッソンが撮影したとみられる、パリの街を撮影する木村のポートレートも展示されていた。

公式サイト:https://mmat.jp/exhibition/archive/2022/20220219-359.html

2022/02/26(土)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)