artscapeレビュー

2021年03月15日号のレビュー/プレビュー

サンガツ『¿Music?』

会期:2021/02/19~2021/02/20

ロームシアター京都[京都府]

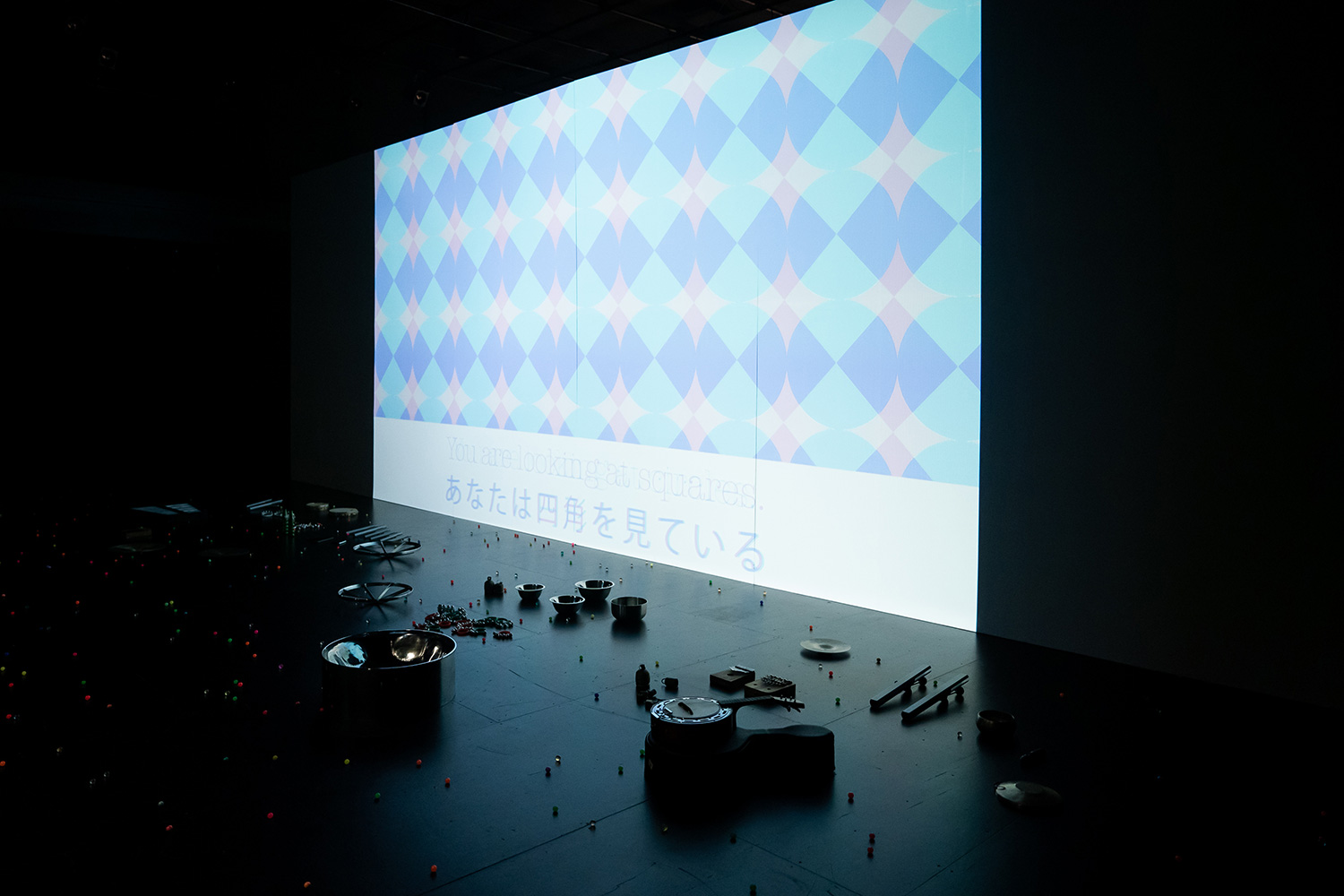

「コロナ禍における舞台公演への制限」を逆手に取り、実験的な上演形態へと昇華したライブコンサート。会場に入ると、舞台があるべき空間と客席は高さ数メートルの壁で遮られ、壁の前には鉄琴、弦楽器、タンバリンやシンバル、鈴、カリンバ(アフリカの民族楽器)などの楽器や、ガラス瓶、金属のボウルなど「楽器」ではないが叩くと音を鳴らすことができるモノがさまざまに並べられている。

[撮影:井上嘉和]

そして「上演」が始まると、この「壁」には字幕が投影され、「音楽はどのように成立するのか」をめぐる断章的な問いと実演とともにコンサートが進行していく。「音」と「音楽」の境界はどこにあるのか。単音とその反復。リズムすなわち時間の分節。時間的進行という構造(ストラクチャー)。意図と偶然性。秒やヘルツといった物理的単位の客観性と、「いまここにはない音」への想像。空気の振動という物理的なバイブレーションと、「音楽を聴くあなたと私のなかで起こる共鳴」というバイブレーション。時間と空間を分節しつつ、音楽はそれを聴く者の関係性や共同体をつくり上げていく。

[撮影:井上嘉和]

壁の前に並べられた楽器やさまざまな物体は、「それを鳴らす演奏者の登場」を期待させるが、彼らはいっこうに姿を現わさない。一方、中盤では、「壁」を隔てた双方向的なコミュニケーションが仕掛けられる。壁の向こう側から突如、色とりどりの小さなゴムボールが投げ込まれ、楽器や並べられた物体に当たって予測不可能な音を立てながら飛び跳ねる。「音」が物理的接触によって生じるものであることと、「あらゆるモノにその可能性が潜在している」という遍在性。また、壁の向こうからこちらへロープが伸びてくると、「吊ってある紙を受け取り、願い事を書いて、紙ヒコーキにして壁の向こうへ飛ばしてください」と字幕が告げる。紙ヒコーキは意外と難しく、なかなか壁を超えることはできない。そのうち壁の向こう側からも、次々と紙ヒコーキが飛来する。境界や分断をそれでも越えたいという願い、音楽が希望のメッセージを伝えるものであるというストレートな主張とともに、観客を巻き込んだ祝祭的な時間となった。

終盤では、「壁」が次第に左右に分かれ、隙間から眩しいレーザー光が照射される。「壁」は最終的に「門」のような形態となるが、その奥の無人の舞台上には楽器と機材があるだけで、彼らは最後まで姿を現わさない(カーテンコールもない徹底ぶりだ)。「出演者がまったく姿を現わさない」という事態は、(朗読劇は別として)演劇やダンス公演ではほぼ不可能だろう。「音楽の上演において、演奏者の身体とは何なのか」という問いを最後に投げかけて、本公演は終了した。

[撮影:井上嘉和]

2021/02/19(金)(高嶋慈)

「ミヒャエル・ボレマンス マーク・マンダース|ダブル・サイレンス」、「村上慧 移住を生活する」、「アペルト13 高橋治希 園林」

金沢21世紀美術館[石川県]

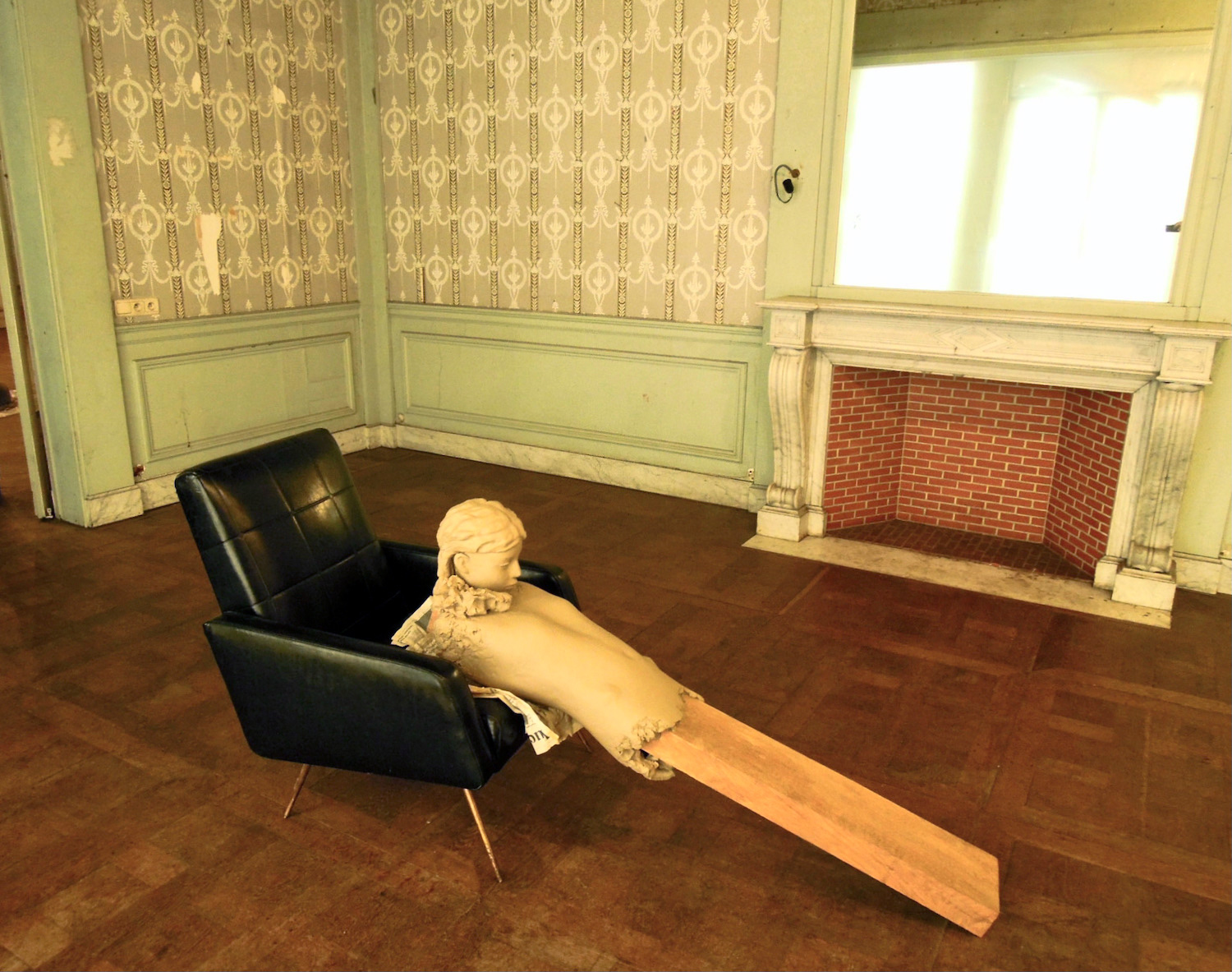

なんとか会期中に、金沢21世紀美術館の「ダブル・サイレンス」に足を運ぼうと思ったのは、2012年にあいちトリエンナーレのための海外調査に行った、ベルギーのゲントで遭遇したマーク・マンダースの個展に強烈な印象を受けたからである。結局、筆者が芸術監督をつとめた2013年の芸術祭には彼は参加してもらっていないが(2016年のあいちトリエンナーレに参加)、そこで体験した奇妙な空間はずっと心の中に残っていた。具象的な身体と抽象的な構成の異様な融合、またこうした作品群と古い建築がとり結ぶ、不気味な関係性である。

筆者が2012年にゲントで遭遇したマーク・マンダースの個展風景

2012年、ゲントにおけるマーク・マンダースの個展風景

2012年、ゲントにおけるマーク・マンダースの個展風景

2012年、ゲントにおけるマーク・マンダースの個展風景

あいにく金沢21世紀美術館は、異なるホワイト・キューブの集合体であり、未完成、あるいは壊れかけのようにも見える作品と歴史的な空間の会話は生じないが、代わりに同じベルギーを拠点とする画家、ミヒャエル・ボレマンスとの二人展は抜群の相性のよさを示し、互いに環境を提供しあう、必然性がある展覧会だった。各部屋の使い方も、それぞれの空間の個性をうまく読みとっていたように思う。メディウムは違うが、いずれも顔や身体の損壊や不在を共通項としつつ、鑑賞者に謎と不穏なイメージを投げかける。またベラスケスなどの歴史に学んだボレマンスの絵画と、建築的・デザイン的にも興味深いマンダースの立体が共鳴していた。

とりわけ、大工の父をもち、「建物としてのセルフ・ポートレイト」という独自の考え方をもつマンダースは、大きな胸像や、傾いた頭を支える「台座」の造形が興味深い。変態的な家具とでもいうべき、ヤバすぎるデザインだ。ボレマンスも、無数の小さな窓とおかしなサイズの人間たちに囲まれた《機会の家(生涯のチャンス)》や《スイミング・プール》など、建築的にも刺激を与える小さな作品を制作している。なお、本展は、キュレーターによる音声ガイドがあり、会場でアクセスして聴くという雰囲気ではなかったので、家に帰ってから確認したが、これもよかった。見落としそうな場所にあった二人のインタビュー映像も(ウェブで視聴可能)、展示を理解するのに役立つ。

同時開催されていた「移住を生活する」展の、家を運びながら移住を続ける村上慧とは、確か仙台で一度会い、当時はまだ開始して1年程度の段階だったので、これを10年続けると本当に凄いプロジェクトになると言った記憶がある。もうすぐ8年目に突入しており、さすがに迫力が出てきた。また、高橋治希の「園林」展も、力作のインスタレーションだった。3つのすぐれた展示に長く滞在しすぎて、金沢に移転した《国立工芸館》の予約時間が迫ったため、コレクション展を見ることができなかったのが、心残りである。

村上慧「移住を生活する」展より

高橋治希「園林」展より

金沢に移転した《国立工芸館》の外観

「ミヒャエル・ボレマンス マーク・マンダース|ダブル・サイレンス」展

会期:2020/09/19〜2021/02/28

会場:金沢21世紀美術館

「村上慧 移住を生活する」展

会期:2020/10/17〜2021/03/07

会場:金沢21世紀美術館

「アペルト13 高橋治希 園林」展

会期:2020/12/19〜2021/05/09

会場:金沢21世紀美術館

2021/02/20(土)(五十嵐太郎)

香りの器 高砂コレクション展

会期:2021/01/09~2021/03/21

パナソニック汐留美術館[東京都]

「香りの器」と聞いて、すぐに思い浮かぶのは香水瓶だが、本展を観ると、洋の東西によって「香りの器」の形態がまったく異なることを思い知った。西洋ではもちろん香水瓶になるのだが、日本では香箱や香合、香炉となる。かたやアルコールを媒介にした精油で、かたや香木や香灰というように、香りの形態がまったく異なるためだ。香りに対する文化の根本的な違いは、現代においても続いている。現に日本の生活様式のほぼすべてが西洋化したとはいえ、日本で香水がどれほど親しまれているだろうか。毎日、その日の気分や服装に合わせて香水をつける西洋人と比べると、日本ではごく一部を除いて、ほとんどないに等しい。むしろ日本人は体臭を嫌い、無臭を好む。無臭=清潔の概念が強いからだ。一方で、室町時代から江戸時代に花開いた香道は、いまや存続の危機にある。そのため香箱や香合、香炉の出番は激減してしまった。西洋の香水瓶が現在進行形であるのに対して、日本の香箱や香合、香炉は過去形になりつつあるのが悲しい点でもある。

ルネ・ラリック 香水瓶「ユーカリ」(1919)高砂コレクション

ルネ・ラリック 香水瓶「ユーカリ」(1919)高砂コレクション

ちなみに本展の特別協力者で、展示品の「高砂コレクション」を所有する高砂香料工業は国内の合成香料のリーディングカンパニーであるが、同社が商品供給する代表的な市場といえば、食品用フレーバー(主に飲料)とトイレタリー用フレグランス(主に洗剤)であるという。現代の日本人が何に香りを求めているのかがよく表われている。というわけで、本展で紹介されている「香りの器」は文化度が非常に高いのだが、現代の日本人からすると非日常の器にも映った。だからこそ、美術品を眺めるような尊さがあった。そもそも香水は生活必需品ではなく、自らの気持ちを高揚させたり落ち着かせたり、周囲に自らをアピールするために用いる。必要だからではなく、好きだから使用するのだ。その点が香水瓶を美術品たる存在へと押し上げている要因に思う。優美な装飾を施してこそ、香水の価値は高まる。したがって、香水瓶は工芸の発展にも寄与した。ガラス器ではルネ・ラリックの活躍がよく知られているし、陶磁器でもマイセンやウエッジウッド、セーブルなどの名窯によって趣向を凝らした香水瓶がつくられた。香水をつけると人はうっとりとした気分になるが、そのうっとりはシュッと吹きつける行為からすでに始まっている。香水瓶はそれを体現する存在なのだ。

マイセン 色絵香水瓶「子犬」(19世紀)高砂コレクション

マイセン 色絵香水瓶「子犬」(19世紀)高砂コレクション

七宝花鳥文香炉(明治時代)高砂コレクション

七宝花鳥文香炉(明治時代)高砂コレクション

公式サイト:https://panasonic.co.jp/ls/museum/exhibition/21/210109/

2021/02/25(木)(杉江あこ)

若だんさんと御いんきょさん『棒になった男』

会期:2021/02/27~2021/02/28

THEATRE E9 KYOTO[京都府]

安部公房によるオムニバス形式の戯曲『棒になった男』(1969)を、3人の演出家による演出違いの3本立てで上演する企画。演劇ユニット「若だんさんと御いんきょさん」による3年連続企画であり、2019年は第二景『時の崖』、2020年は第一景『鞄』、そして最終年となる今回は第三景『棒になった男』が上演された。

第三景『棒になった男』は、デパートの屋上に幼い息子を残し、一本の棒になって路上に落下した男が主人公の不条理劇である。道端に転がる棒を見つけた若いカップルは、棒を叩いてリズムを鳴らし、互いの背中を掻き合い、もて遊ぶ。そこへ調査員風の男と女が現われ、棒を渡すよう要求。押し問答の末、棒がピクリと動いたことに気味悪くなったカップルは、千円で棒を売り渡す。その後、「地上勤務班」の実地研修の指導員である男と実習生の女は、「該当者の消滅時間と消滅地点」を確認し、当該の棒の形状を分析し、無線で本部に連絡する。「刑の登録は不要」と判定された棒は、そのまま排水溝の中に放置される。「今や死亡者の98.4%が棒だからな」と言う男。「棒以外の何になれるって言うんだ」という悲痛な叫びを棒は上げるが、彼らには聴こえない。「あなたは独りぼっちではない。あんなにたくさんの、棒になった男たち」という言葉を残して、彼らは次の「消滅地点」へと急ぐ。自立することができず、平凡であるがゆえに「道具」としての汎用性が高い「棒」は、「他人に都合よく使われる存在」の比喩であり、死後も続く管理社会において、平凡さという罪に服し続ける。「満足している人間が屋上から飛び下りたりするものか」と棒は言うが、彼の自殺の理由は語られず、人間性を圧殺していく現代社会の不条理性が淡々と提示される。

ここで演出上の最大のポイントとなるのは、「棒」を舞台上でどのように表象するか/しないかという戦略にある。三者三様に分かれた違いは、戯曲の「解釈」の振れ幅に加え、それぞれの「演劇論」をメタ的に照らし出す結果となった。

1本目の田村哲男による演出は、「棒になった男」=「管理社会の匿名的な犠牲者」として即物的に表象。舞台中央に吊られたノートパソコンから、独白の声が聴こえるという仕掛けである。カップルと「地上勤務実習班」の男女もパソコンに向かいながら発話することで、(死後も続く)管理社会の抑圧性を強調した。ただ、俳優全員が横並びで、正面をキープしたまま座席に固定されることで、平板さに陥ってしまったことは否めない。

田村哲男演出『棒になった男』 [photo: manami tanaka]

一方、2本目の西井桃子(ツクネル tsukuneru)による演出は、「棒」=硬直して床に転がる男優の身体として、リテラルに表象。カップルと「地上勤務実習班」の男女に文字通りモノのように扱われる様子は、多数の小道具の駆使もあいまって、コントのような乾いた笑いをもたらす。また、死後の世界の調査員たちが「棒」にささやかな葬式をあげるラストは、わずかな救いを提示した。

西井桃子演出『棒になった男』 [photo: manami tanaka]

西井桃子演出『棒になった男』 [photo: manami tanaka]

対照的に、3本目の河井朗(ルサンチカ)による演出は、抽象性とメタ演劇性が際立ち、(上演順の効果もあいまって)個人的にはシリーズとおしての白眉に感じられた。冒頭、ほぼ素舞台に登場した男優が、無言のまま背中から仰向けに床へ倒れる。「屋上からの落下」の表現であると捉えられる動作だが、二回、三回と反復されることで、より抽象度が増し、ダンス的な運動にも見えてくる。発話内容とは別のルールに従って動き続けるような身体運動と、ベケットの『クワッド』さえ想起させる幾何学的なフォーメーションに従事し続ける俳優たちは、「配役」を解除されて「男1」「女1」「男2」「女2」として抽象化され、ひとりのキャラクターが担うべき台詞は分担されて発話主体の輪郭が曖昧化していく。「誰がしゃべっているのかわからない」声を聴き続ける観客。それは、(「この棒に私たちの声が聴こえているのだろうか」「学者の説によると、一応聴こえているらしい」という劇中の台詞が示唆するように)まさに「棒」が置かれた位相に私たち観客を転移させる。ここで起きているのは、「棒」を小道具や俳優の身体によって舞台上で表象するのではなく、舞台上に不在の「棒」を観客自身が引き受けさせられるという反転だ。「配役」「台詞と身振りの一致」といった演劇内部のルールの解体にとどまらず、観客自身を上演それ自体の構造に引き込む河井演出は、「演劇」とは物語の安全な消費ではなく、その根源的な暴力性を突きつける。

河井朗演出『棒になった男』 [photo: manami tanaka]

河井朗演出『棒になった男』 [photo: manami tanaka]

『棒になった男』を構成する3つの短編はそれぞれ、「あるものを別のもので見立てて代替する」演劇と表象の問題や、ボクサーに指示を与え続けるセコンドの「声」によって、不在かつ絶対的な存在である「演出家」を示唆するなど、「演劇」へのメタ的な自己言及性が通底している。3年間にわたる計9本の演出作品のなかで、最後に、そして初めて「観客」という存在に意識的に言及した河井演出は、原作戯曲に対する優れた応答であった。

関連記事

若だんさんと御いんきょさん『時の崖』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年05月15日号)

若だんさんと御いんきょさん『鞄』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年04月15日号)

2021/02/28(日)(高嶋慈)

電線絵画展 ─小林清親から山口晃まで

会期:2021/02/28~2021/04/18

練馬区立美術館[東京都]

小池都知事は2016年の都知事選のときから「無電柱化」を公約のひとつに掲げてきたが、まだほとんど進んでいないのが現状だ。なぜ、この政策が注目されているのか。それはほかの先進国と比べ、日本には至るところに無尽蔵の電柱と電線があるからだ。外国人が日本にやって来て驚くことのひとつだという。確かに美観に欠けるし、防災上でも危険がある。しかし本展を観て思い直した。もしかして日本人は電柱と電線が好きなのでは、と。

本展は電柱と電線の歴史を振り返り、その時代ごとに描かれた絵画を紹介する、ちょっとマニアックでユニークな展覧会だった。そもそも日本に電柱と電線が登場したのはいつなのか。それは嘉永7(1854)年、ペリーがもたらした電信機の実験が横浜で行なわれたことが始まりだという。絵に長けた松代藩藩士によるその際のスケッチが残っており、これが日本最古の電信柱と電線の絵画である。いや、すごい。その後、明治2年から電信柱と電線の敷設工事が本格的に始まり、明治半ばには電力柱の設置とともに電化が広まっていった。つまり、当時、電柱と電線は文明開化の象徴だったのだ。だから浮世絵師も洋画家も版画家も、それらを誇らしげに描いた。その高揚感は次第になくなるが、今度は日常風景として電柱と電線が絵画のなかに取り込まれていく。

小林清親《従箱根山中冨嶽眺望》 明治13(1880) 大判錦絵 千葉市美術館蔵

小林清親《従箱根山中冨嶽眺望》 明治13(1880) 大判錦絵 千葉市美術館蔵

朝井閑右衛門《電線風景》 昭和25(1950)頃 油彩、キャンバス 横須賀美術館蔵

朝井閑右衛門《電線風景》 昭和25(1950)頃 油彩、キャンバス 横須賀美術館蔵

正直、どの絵画も電柱や電線の構図が見事なのには驚いた。例えば小林清親の《従箱根山中冨嶽眺望》は、晴れ渡る空の向こうに富士山がそびえる美しい風景にもかかわらず、電柱と電線が左脇に堂々と描かれている。それらは決してノイズにはならず、むしろ富士山と調和しているのだ。こうした風景と調和した電柱や電線がいくつもの絵画で見られた。「ミスター電線風景」の異名を持つ朝井閑右衛門に至っては、電線を主役にした力強い絵画を何点も残している。ここまで来ると、電線への並々ならぬ愛を感じざるをえない。また山口晃をはじめ、幾人かの現代美術家も電柱や電線を題材にした作品に挑んでいる。やはり日本人は電柱と電線がどこか好きなのだ。それはもはや理屈ではなく、慣れ親しんだ風景として頭のなかに刷り込まれており、一見ノイズに映る電柱や電線を咀嚼して、自らの作品へと昇華する力が日本人にはあるような気がした。本展を観てつくづくそう感じた。

山口晃《演説電柱》 平成24(2012) ペン、水彩、紙 個人蔵

山口晃《演説電柱》 平成24(2012) ペン、水彩、紙 個人蔵

©️YAMAGUCHI Akira, Courtesy of Mizuma Art Gallery

公式サイト:https://www.neribun.or.jp/event/detail_m.cgi?id=202012111607684505

2021/03/03(水)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)