artscapeレビュー

中川裕貴『アウト、セーフ、フレーム』

2020年09月15日号

会期:2020/07/31~2020/08/02

ロームシアター京都[京都府]

チェロを中心に演奏や舞台演出を行なうミュージシャンの中川裕貴。ソロ活動と並行して、「中川裕貴、バンド」での活動や、劇団・烏丸ストロークロックなどの舞台音楽も手掛けている。本作は、ロームシアター京都と京都芸術センターの協働による若手アーティスト支援プログラム“KIPPU”に採択され、制作された。俳優やパフォーマー、サウンドデザインやテクニカルを担ったアーティストらと協働した本作は、「コンサートホール」の物理的機構に剥き出しで対峙しつつ、「音と聴取」をめぐる実験的思考──聴き手の能動的営みとしての聴取、機械による増幅や複製、音の磁場と物理的干渉、音の発生源(とその複数性)、見せること/遮断すること──を提示し、単なる「コンサート」の枠組みを超えた拡張的な体験をもたらした。

冒頭、舞台上を遮る分厚い緞帳の前に中川自身が現われ、「

[撮影:井上嘉和]

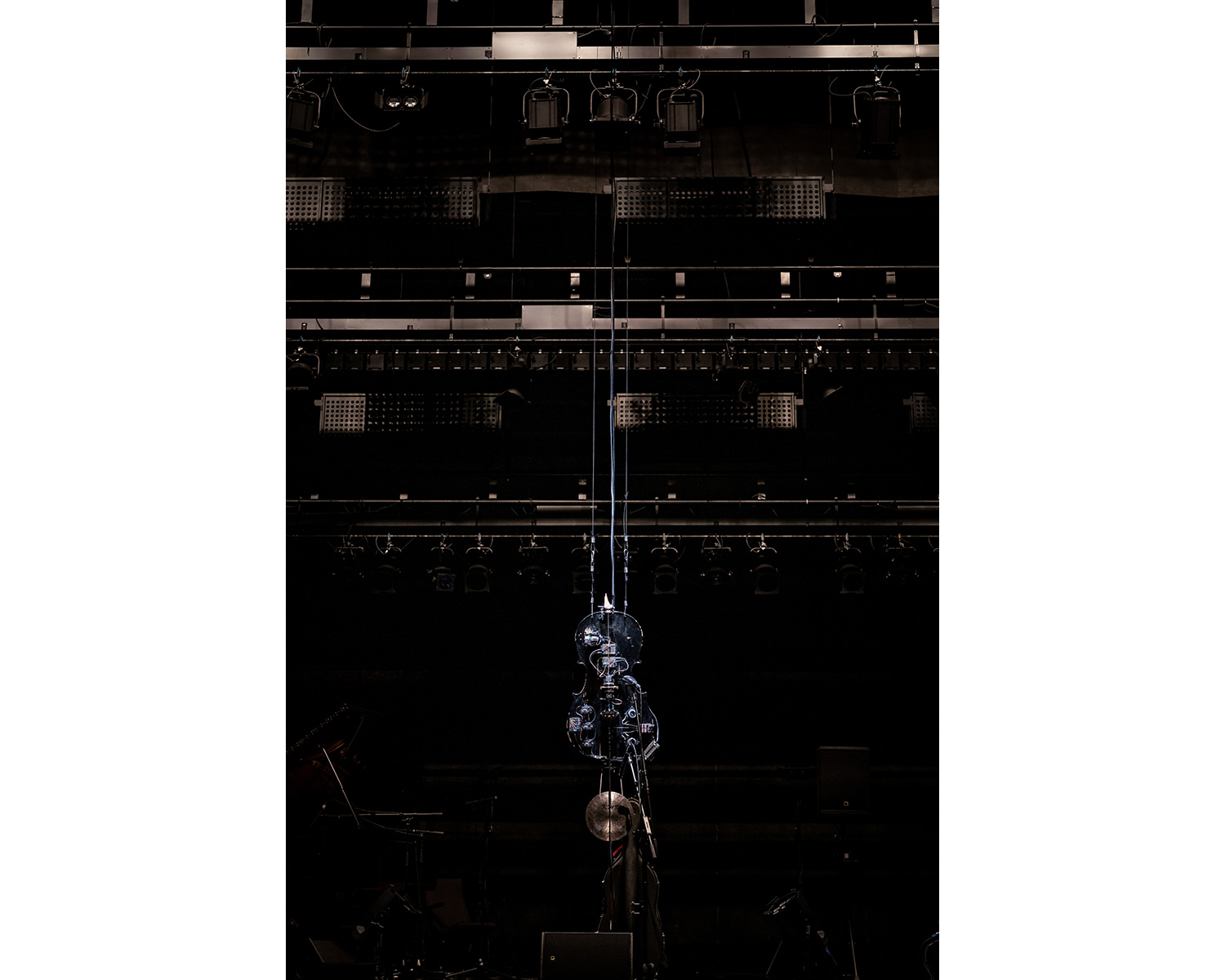

本作は計4部で構成され、中川のソロに加え、チェロとバイオリンとピアノで構成される「中川裕貴、バンド」の演奏、そして「壊れたチェロ」にプログラムした自動演奏と中川の対話的なデュオが展開する。とりわけスリリングなのは、舞台上に吊られた「かつて使用していた壊れたチェロ」が、ボディを叩いて打楽器的に駆使する中川の奏法を模倣し、取り付けた器具の振動による自動演奏と中川による生身の演奏が、白熱したセッションを繰り広げる中盤だ。

[撮影:井上嘉和]

また、全体をとおして興味深いのは、「音の発生源(とその複数性)を隠さず見せること/遮断して見えなくすること」の両義的な操作がさまざまに仕掛けられていることである。上述のように舞台上にはスピーカーやアンプが点在し、モニターには「舞台上のライブ中継」が映し出され、それを撮影するスタッフも隠れることなく堂々と舞台上に身を置いている。「今ここ」のライブ性の称揚と、その転送や複製、増幅。その手続きを露わに晒すこと。

一方で、曲やパートの切れ目において、冒頭の「緞帳」が再び降下して舞台上の光景を遮断し(「現代音楽」のコンサートには不調和な、「京都の伝統と格式」をアピールする「洛中洛外図」の豪華な絵柄があしらわれた重厚な佇まいだ)、再び上昇し、グレーの無骨な反響版が舞台後方を覆うように降下する。あるいは緞帳は、演奏中にもかかわらず降下して舞台/客席を遮断するのだが、幕の向こう側から遠雷のような音だけが聴こえてくる。また、別の仕掛けとして、曲の演奏が終わっても、残響のような音が空間を満たしている。次第に近づいてくるその重低音は、台車に積まれた巨大なスピーカーが発生源であり、パフォーマーが台車を押して客席間の通路をゆっくりと通過すると、距離感や物体との反射により、皮膚感覚で音の体感が変化するのがわかる。感染症対策のため、客席は大幅に間引いて間隔を開けられていたが、それは「空白」ではなく、充満する密度を受け止める豊穣な余白となった。

[撮影:井上嘉和]

このように本作は、タイトルの「フレーム」に込められた複数の意味を次々と開示していく。それは、「コンサートホール」という物理的フレームであり、舞台上の今ここで生起するライブの出来事を「フレーム」として切断し、反復・複製する機器への自己言及であり、「音」を「意味」として切り取り解釈するための意識のフレームでもある。さらに本作は、「コンサート/パフォーマンス/インスタレーション」の制度的フレームとも戯れてみせる。こうした中川の実験が、サウンドデザインを担った荒木優光と、チェロの自動演奏のプログラミングを手掛けた白石晃一という2人のアーティストとの協働の成果であることの意義も大きい。

2020/08/01(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)