artscapeレビュー

2020年09月15日号のレビュー/プレビュー

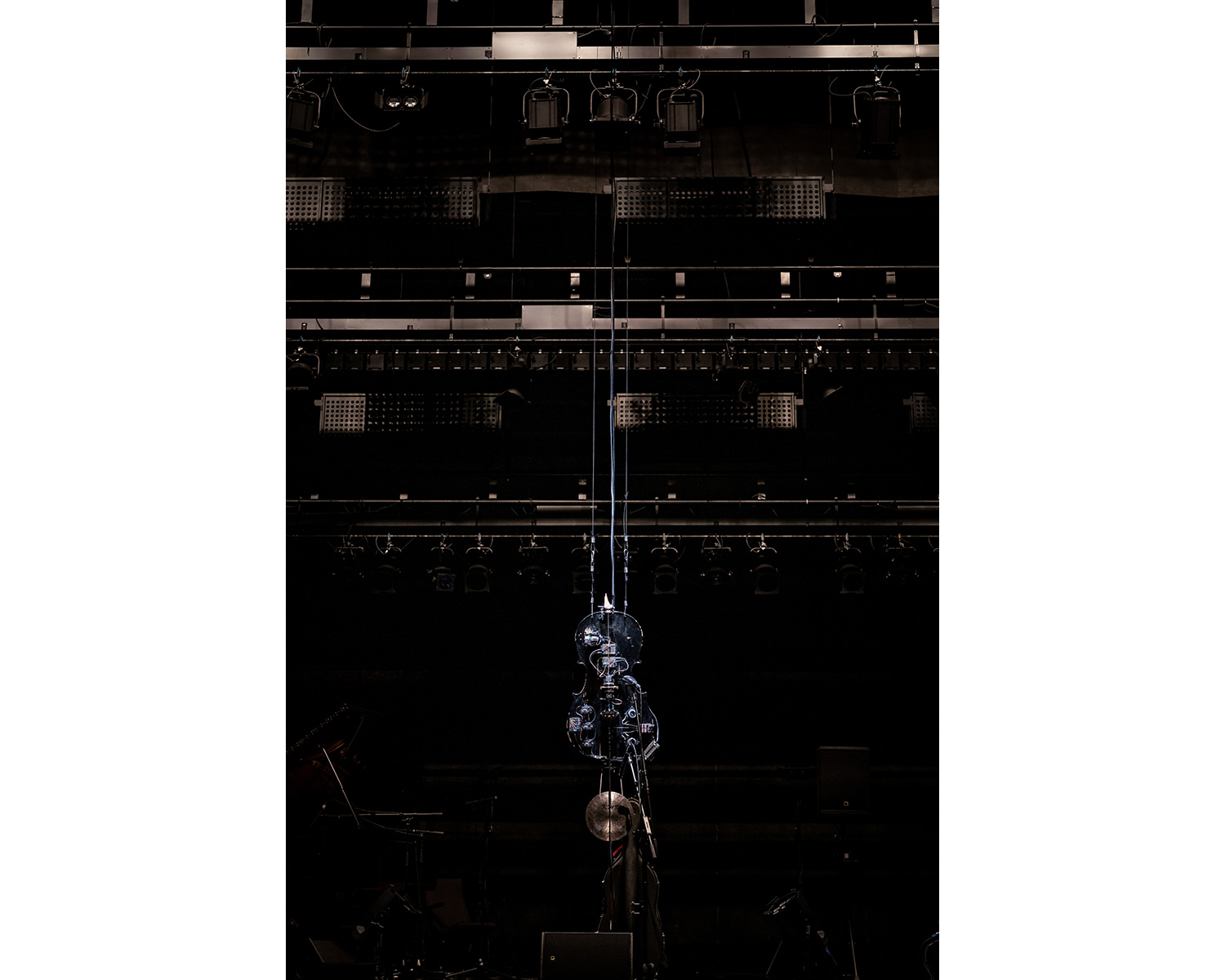

中川裕貴『アウト、セーフ、フレーム』

会期:2020/07/31~2020/08/02

ロームシアター京都[京都府]

チェロを中心に演奏や舞台演出を行なうミュージシャンの中川裕貴。ソロ活動と並行して、「中川裕貴、バンド」での活動や、劇団・烏丸ストロークロックなどの舞台音楽も手掛けている。本作は、ロームシアター京都と京都芸術センターの協働による若手アーティスト支援プログラム“KIPPU”に採択され、制作された。俳優やパフォーマー、サウンドデザインやテクニカルを担ったアーティストらと協働した本作は、「コンサートホール」の物理的機構に剥き出しで対峙しつつ、「音と聴取」をめぐる実験的思考──聴き手の能動的営みとしての聴取、機械による増幅や複製、音の磁場と物理的干渉、音の発生源(とその複数性)、見せること/遮断すること──を提示し、単なる「コンサート」の枠組みを超えた拡張的な体験をもたらした。

冒頭、舞台上を遮る分厚い緞帳の前に中川自身が現われ、「

[撮影:井上嘉和]

本作は計4部で構成され、中川のソロに加え、チェロとバイオリンとピアノで構成される「中川裕貴、バンド」の演奏、そして「壊れたチェロ」にプログラムした自動演奏と中川の対話的なデュオが展開する。とりわけスリリングなのは、舞台上に吊られた「かつて使用していた壊れたチェロ」が、ボディを叩いて打楽器的に駆使する中川の奏法を模倣し、取り付けた器具の振動による自動演奏と中川による生身の演奏が、白熱したセッションを繰り広げる中盤だ。

[撮影:井上嘉和]

また、全体をとおして興味深いのは、「音の発生源(とその複数性)を隠さず見せること/遮断して見えなくすること」の両義的な操作がさまざまに仕掛けられていることである。上述のように舞台上にはスピーカーやアンプが点在し、モニターには「舞台上のライブ中継」が映し出され、それを撮影するスタッフも隠れることなく堂々と舞台上に身を置いている。「今ここ」のライブ性の称揚と、その転送や複製、増幅。その手続きを露わに晒すこと。

一方で、曲やパートの切れ目において、冒頭の「緞帳」が再び降下して舞台上の光景を遮断し(「現代音楽」のコンサートには不調和な、「京都の伝統と格式」をアピールする「洛中洛外図」の豪華な絵柄があしらわれた重厚な佇まいだ)、再び上昇し、グレーの無骨な反響版が舞台後方を覆うように降下する。あるいは緞帳は、演奏中にもかかわらず降下して舞台/客席を遮断するのだが、幕の向こう側から遠雷のような音だけが聴こえてくる。また、別の仕掛けとして、曲の演奏が終わっても、残響のような音が空間を満たしている。次第に近づいてくるその重低音は、台車に積まれた巨大なスピーカーが発生源であり、パフォーマーが台車を押して客席間の通路をゆっくりと通過すると、距離感や物体との反射により、皮膚感覚で音の体感が変化するのがわかる。感染症対策のため、客席は大幅に間引いて間隔を開けられていたが、それは「空白」ではなく、充満する密度を受け止める豊穣な余白となった。

[撮影:井上嘉和]

このように本作は、タイトルの「フレーム」に込められた複数の意味を次々と開示していく。それは、「コンサートホール」という物理的フレームであり、舞台上の今ここで生起するライブの出来事を「フレーム」として切断し、反復・複製する機器への自己言及であり、「音」を「意味」として切り取り解釈するための意識のフレームでもある。さらに本作は、「コンサート/パフォーマンス/インスタレーション」の制度的フレームとも戯れてみせる。こうした中川の実験が、サウンドデザインを担った荒木優光と、チェロの自動演奏のプログラミングを手掛けた白石晃一という2人のアーティストとの協働の成果であることの意義も大きい。

2020/08/01(土)(高嶋慈)

ニューミューテーション#3 菊池和晃・黒川岳・柳瀬安里

会期:2020/07/11~2020/08/30

京都芸術センター[京都府]

活動歴5年未満の若手作家を紹介する本企画。3回目の今回は、自身の身体的なパフォーマンスによって制作する3名が選出された。特に菊池和晃と柳瀬安里は、「身体の酷使をとおした美術史の再現・引用」が共通する点で興味深い。菊池作品の特徴は、「トレーニングマシン」兼「描画装置」を自作し、筋肉やメンタルの強さを鍛える行為に従事することで、美術史上の「抽象絵画」(ただしすべて男性作家)を模倣的に生産する点にある。メインの出品作「円を描く」シリーズは、直近に開催された「京芸 transmit program 2020」展のレビューでも取り上げたので、本評での詳述は省く。

菊池和晃《円を描く I─マシン》(2020)[撮影:表恒匡]

柳瀬安里もまた、自身の身体的パフォーマンスによる、美術史的作品や上演テクストの「再演」を、しばしば政治的緊張をはらんだ場において行なうことで、「今ここ」と歴史的記憶との衝突や輻輳を発生させ、見る者に突きつけてきた。《線を引く(複雑かつ曖昧な世界と出会うための実践)》は、2015年夏、国会議事堂周辺の安保反対デモのなかを歩きながら、道路にチョークや指で「線を引いていく」パフォーマンスの記録映像である。路上に歩行の痕跡を刻み付けていくパフォーマンスとして、例えば、氷の塊が解けるまで押して歩くフランシス・アリス《実践のパラドクス1(ときには何にもならないこともする)》(1997)や、ブーツの靴紐を足首にくくりつけて足枷のように引きずって歩くモナ・ハトゥム《ロードワークス》(1985)が想起される。柳瀬作品は、そうした美術史的過去を想起させつつ、デモに集った群衆を攪拌/分断し、地震の断層、「原発20km圏内」、警察の規制線、当事者/非当事者の境界線など複数の意味を胚胎させる。また、沖縄の高江のヘリパッド建設工事のゲート前を、エルフリーデ・イェリネクの戯曲『光のない。』を暗唱しながら歩く《光のない。》では、「私/あなた/私たち」の座を占める主体が、柳瀬の歩行とともに、日本/沖縄/アメリカ、あるいは柳瀬自身/機動隊員/鑑賞者と絶えず揺れ動き、書き換えられ、多重的に立ち上がる。戯曲の言葉が「声」として発話されることで初めて受肉化されることを示すとともに、「私/あなた/私たち」の境界画定が、分断と排除の論理が支配するあらゆる周縁化された場所で起こっていることを可視化していた。また、ウーライ/マリーナ・アブラモヴィッチのパフォーマンス《Breathing In/Breathing Out》(1977)を「再演」した《息の交換》では、柳瀬と協力者の男性が、一見キスに見える「互いの呼気を吸い合う」行為に挑み、「失敗」を繰り返す。

柳瀬安里《そこに、なにが映っていても目に見えない》(2020)[撮影:表恒匡]

本展出品作《そこに、なにが映っていても目に見えない》で参照されたのは、ヨッヘン・ゲルツによる不可視のモニュメント《2146個の石―ザールブリュッケン反人種差別警告碑》(1990-93)である。これは、ドイツの都市ザールブリュッケンで、ゲシュタポの支部が置かれていた旧領主の城館の前の広場の敷石を剥がし、その裏面に、ナチ時代に破壊されたユダヤ人墓地の名前を刻んだプロジェクトだ。今年3月に現地を訪れた柳瀬は、石畳の長さを歩幅から割り出し、ビデオカメラで撮影した石畳の映像から一つひとつの敷石を取り出すように静止画に置き換え、繋ぎ合わせて布に転写し、広場の石畳の一部を「再現」した。薄暗い展示会場では、横幅約3m×縦幅20mの「石畳」の道が床に伸び、歩数を数える柳瀬の音声が聴こえてくる。本作が過去作品と大きく異なるのは、柳瀬自身の身体がそこに現前しないことだ。この不在性は、「敷石の裏に刻まれたユダヤ人墓地名が見えない」こととも呼応し、一見「模範回答」に見える。

だが、ゲルツ作品の要は、「忘却と抹消、不在」それ自体を体現する「不可視性」「表象の禁止」に加え、「どの敷石の裏にどんな名前が刻まれているのか」わからないまま、「その上を踏みつけて歩かねばならない」点にある。私たちは、踏みつけられた者たちの姿も見えず、その痛みもまったく感じることなく、歩くことができる。敷石の上を歩くという身体的接触/徹底した断絶というアンビバレンスがゲルツ作品の賭け金である。それは、鑑賞者を、文字通り「踏みつける」暴力を一方的に行使する抑圧者の立場に強制的に転位させてしまうのだ。

しかし、柳瀬作品において鑑賞者は、凹凸のない滑らかな布の表面に転写された石畳の画像に対して、その上を踏みつけて歩くのではなく、ただ厳かに眺めるだけだ。「身体を媒介したトレース」による「今ここ」への召喚だが、鑑賞体験のコアにある「身体性」とそれがはらむ真の暴力性への反省的自覚はむしろ損なわれ、零れ落ちてしまうのではないか。

関連記事

京芸 transmit program 2020|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年07月15日号)

柳瀬安里《線を引く》|中井康之:キュレーターズノート(2019年04月15日号)

ALLNIGHT HAPS 2017後期「接触の運用」#4 柳瀬安里|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年04月15日号)

柳瀬安里 個展「光のない。」|高嶋慈:artscapeレビュー(2017年04月15日号)

VvK Programm 17「フクシマ美術」|高嶋慈:artscapeレビュー(2017年01月15日号)

2020/08/01(土)(高嶋慈)

13th ─憲法修正第13条─

相次ぐ白人警官による黒人への暴力に対して、BLM(Black Lives Matter)運動の人種差別抗議が大きく再熱するアメリカ。本作は、奴隷制廃止以降も現代に至るまで、黒人の大量投獄とそれを支える法制度や巨大な刑務所ビジネスによって、「見えない奴隷制度」と差別構造がアメリカ社会で温存されてきたことを鋭く問題提起するドキュメンタリー映画である(2016年製作、Netflixで公開中)。黒人のジャーナリストや研究者、活動家、弁護士、教育者、議員らの発言と膨大な映像資料を織り交ぜながら、アメリカの政治・経済・法制史を「奴隷制度の構造的温存」の観点から検証していく。その鍵となるのが、タイトルの「合衆国憲法修正第13条」である。

合衆国憲法は奴隷的拘束の禁止を規定しているが、「例外として、犯罪者は適用外」とする修正第13条が、抜け穴として利用されてきた。南北戦争後、貧困層の解放奴隷が不当に大量収監され、刑務所内での労働に従事させられ、受刑者の貸出制度というかたちで奴隷制が温存された。また、南部諸州で、黒人を二級市民化し、交通機関や病院、学校など公共施設の利用を禁止・制限する人種隔離制度を合法化したのが、ジム・クロウ法である。ジム・クロウ法は1964年に撤廃されたが、公民権運動への反動として、「法と秩序」「犯罪との戦争」をスローガンに、人種問題を犯罪問題にすり替えたのがニクソンである。こうして1970年代から黒人の大量投獄が始まり、80年代にはレーガンの提唱した「麻薬戦争」が追い打ちをかけた。白人/黒人は、使用する麻薬の種類(コカイン/クラック)でも量刑が差別化され、人種間の戦争の代理戦争としての麻薬戦争により、黒人受刑者の大量化を招いた。この事態は、黒人犯罪者への憎悪感情を選挙キャンペーンに使ったブッシュ、重罪3回で終身刑とする「スリーストライク法」によって厳罰化を推進したクリントンを経て、「法と秩序」を再び提唱したトランプ政権下へと至る。一生涯で投獄される可能性は、白人男性が17人に1人であるのに対し、黒人男性は3人に1人であり、人口の6.5%にもかかわらず、受刑者数の40.2%を占めるというデータが示される。監視下の黒人の数は、1850年代の奴隷の数より多いという。

こうした大量投獄を支えるのが、肥大化した刑務所ビジネスだ。その背後には、ALEC(American Legislative Exchange Council)というロビー団体の存在があり、企業が立法を左右していることが指摘される。ALECに加盟した銃の大手販売会社や民間刑務所運営会社によって、受刑者の安定供給につながる法律が提案されてきた。実態は刑務所である移民収容施設の急増につながる移民法もそこに含まれる。刑務所ビジネスは、刑務所運営会社に加え、電話、食事サービス、医療サービスなど周辺企業を含む巨大な企業複合体であり、受刑者=安い労働力として搾取する多種多様な製造業も密接に絡んでいる。刑務所内では、社会復帰に役立つ活動はほとんど行なわれず、ローンや就職など出所後もさまざまな社会的制約があり、「アメリカでは罪の償いに終わりがない」。

このように本作は、現在の産獄複合体が奴隷制の歴史の上に成立していること、抑圧的制度は時代に合わせて姿を変えて残存していること、問題の根は過去の歴史の不十分な総括にあることを示した上で、あとを絶たない白人警官による残忍な暴力とBLM運動の希望について最後に語る。「射殺された黒人の死体を見せるべきか」という議論には、「黒人はすでに知っているので、見る必要はない」という意見も紹介しつつ、遺族の承認を経た上で、メディアを通して黒人の経験が共有されることの意義を認める。「BLM運動は社会現象だから拳銃で止められない」「黒人は『例外』ではなく、人間の尊厳についてこの国の意識を変える」という希望が、自由を謳い上げるラップとともにラストで提示される。

膨大な映像を引用し、当事者自身の語りによって検証や告発を積み重ねる作品構造は、同じくNetflixで公開中のドキュメンタリー映画『Disclosure トランスジェンダーとハリウッド』とも共通する。もちろん、「黒人」と「トランスジェンダー」を切り分けることはできないが(『Disclosure』が中心的に扱うのは、黒人トランス女性の表象である)、『13th』は法制度と経済という現実の政治において、『Disclosure』は表象という別の政治空間において、それぞれ差別や偏見が再生産される構造を鋭く抉り出し、相補的な関係にある。

公式サイト:https://www.netflix.com/title/80091741

関連レビュー

Disclosure トランスジェンダーとハリウッド:過去、現在、そして|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年08月01日号)

2020/08/03(月)(高嶋慈)

𠮷田隆之『芸術祭の危機管理 表現の自由を守るマネジメント』

発行所:水曜社

発行日:2020/08/01

「あいちトリエンナーレ2019」での「表現の不自由展・その後」の展示中止から1年が経つ。本書は、社会批判や政治性の強い作品への攻撃や自主規制が強まることの懸念に対し、「不自由展」をめぐる一連の出来事を事例に、「表現の自由を守るマネジメント」とは何かを問う。本書の前半では、芸術祭開幕から展示中止に至る経緯をたどり、展示中止の要因についての複数の見解(キュレーションの不備、電凸対応策の不十分さ、政治家の発言、「表現の自由」の後退傾向)について検証し、展示再開に貢献したステークホルダー(津田大介芸術監督、「ReFreedom_Aichi」など参加アーティストの連帯、大村秀章知事、「あいちトリエンナーレのあり方検証・検討委員会」、ボランティア、ラーニングチーム、現場の緩やかなネットワーク)について述べる。後半では、文化行政やマネジメントの軸から、文化庁の補助金不交付決定の是非、「あいちトリエンナーレのあり方検証・検討委員会」による報告書と提言、「あいちトリエンナーレ名古屋市あり方・負担金検証委員会」の報告書について検証する。著者の𠮷田隆之は文化政策やアートプロジェクト論が専門の研究者で、愛知県職員として「あいちトリエンナーレ2010」で長者町会場を担当した経歴を持つ。

とりわけ本書の骨子は、「あいちトリエンナーレのあり方検証・検討委員会」についての「検証」にあるだろう。著者は、展示再開に貢献したステークホルダーのひとつとして「検証・検討委員会」を挙げ、専門家集団である委員会が9月25日に発表した中間報告で「すみやかに再開すべき」と提言したことが、再開の正当性の根拠になったと評価する(この提言を受けて同日、大村知事が展示再開を表明したが、翌26日、この展示再開への道筋を回避するため、文化庁の補助金不交付決定の判断が出されたことに着目する)。

この肯定的な評価の一方で、著者は、「検証・検討委員会」の最終報告書の第一次提言に盛り込まれた具体策について、問題点を指摘する。問題視されるのは、「芸術祭実行委員会の会長に民間人を起用する」「専門家らで組織するアーツカウンシル的組織を設置し、芸術監督を選任する」「愛知県美術館への指定管理者制度の導入」の3点だ。これに対し著者は、「アームズ・レングスの原則」(金は出すが、口は出さない)に則った行政主体の助成において「表現の自由」が守られるべきであること、アーツカウンシル的組織による芸術監督の選任は「アーツカウンシル」の名称を用いた権力による干渉の正当化になりかねないこと、愛知県美術館はトリエンナーレ期間中に貸館をしているだけで運営形態とは関係がないこと、の論点から批判する。著者は、「検証・検討委員会」の報告書は電凸による展示中止が起きた社会的・政治的背景を看過し、津田芸術監督の責任論に終始していると批判し、上記の提言を「物議を醸さないマネジメント」であるとして退ける。

ではこれに代わり、著者が提起する「表現の自由を守るマネジメント」とはどのようなものか。

(1)展示再開時に実効性を示せた電凸対応策を情報共有すること。

(2)物議を醸すと想定される作品を展示する場合、会期前や会期中に、芸術と公共性に関する議論の場を設けること。

(3)キュレーションの自律のための環境を整えること。

(4)検閲を招きかねないガバナンス組織をそもそも作らないこと。

本書は、経緯や論点の整理という点ではコンパクトにまとめられているが、帯が謳う「なぜ世論は分断されるのか」という最大の問いには、「おわりに」で「今後の研究課題」としてふれられるだけで、実際には中心的な論題になっていないことが惜しまれる。世論の分断について分析するのであれば、作品の一部を切り取った画像がSNS上でどのような文言とともに拡散されたのかや、メディアでの報道のあり方について詳細な検証が欠かせない。また、展示中止の要因として、短期的な社会背景としては、徴用工問題をめぐる韓国との外交関係の悪化の渦中だったこと、改元と皇位継承による皇室祝賀ムード、より長期的にはヘイトスピーチの増加、第2次安倍政権の2010年代以降における美術作品の撤去や変更の増加、一方で「地域アート」の隆盛における「アート=無害で誰でも楽しめるもの」という価値観の醸成なども挙げられる。さらに歴史的射程で見れば、より深い問題の根は、戦後日本が戦争責任や加害の謝罪など過去の精算を怠ってきたことにあり、帝国主義、植民地主義、ナショナリズム、性差別の温存が、「公金の投入」を根拠として一気に吹き出したといえる。電凸対策など現場レベルの環境整備に加え、より複合的で長期的な視野に立ち、「公共性や多様性、歴史意識についての成熟した議論の場をアートがつくっていく」という意識が必要とされている。

2020/08/08(土)(高嶋慈)

盛岡の建築群をまわる

[岩手県]

毎年、8月の中旬は海外を旅行しているのだが、今年はそれができなくなった。1月にニューヨークに出かけてから、もう半年以上も渡航していないのは、個人的にはおそらく学部生の頃以来ではないだろうか。逆に今年はこまめに機会を見つけて、これまでなかなか行く機会がなかったエリアも含めながら、日本の地方をまわることにした。そんなわけで8月中旬は、久しぶりにまとめて被災地周辺の東北エリアに足を運んだ。岩手県のエリアは、4年ぶりになる。

仙台から盛岡に入り、初日はいわゆる被災地ではないが、市内と《オガール紫波》を見学した。後者は、地方の駅前開発プロジェクトの成功例としてよく知られている。特筆すべきは、公民連携の仕組みもさることながら、デザイナーがきちんと入っていること。佐藤直樹、ランドスケープの長谷川浩己、そして建築家の松永安光と竹内昌義である。バレーボール専用の体育館と宿泊所、図書館と連結する情報交流館や店舗、マルシェ、広場、エネルギーステーションなど、ユニークなプログラムが実現しており、修士設計などの課題ならばともかく、本当にこういう空間が実際に成立していることに驚かされた。おそらく、大都市の巨大資本が入るプロジェクトだと、リスクを恐れ、逆にそれほど実験的なプログラムとならず、大手のゼネコンや設計組織が入り、よくあるような開発になるだろう。とすれば、地方だからこそ、思い切ったまちづくりに踏み切ることができたのではないか。

《オガール紫波》の広場

《オガール紫波》の図書館

《オガール紫波》の建築模型

盛岡に戻り、谷口吉郎による《原敬記念館》(1958)や、菊竹清訓の図書館をリノベーションした《もりおか歴史文化館》(2011)(内部は空間の特徴があまり残されていないが)をまわり、最後にNoMaDoSの《仕事場≒街~東北の通りオフィス~》(2020)を訪問した。これは東北大の建築出身のOB、OGらが中心となり結成した特殊な事務所が手がけたものである。彼らは東京と盛岡に拠点を置き、「終わらない自由研究」をうたう。盛岡の作品は、細長いコンクリート造の既存躯体の内側に、木造の部屋や階段を挿入したリノベーションである。土地の値段が高い東京と違い、空間に余裕があることから、フレキシブルな活用が可能なシェアオフィスとなっていた。

《原敬記念館》

《もりおか歴史文化館》

NoMaDoSの《仕事場≒街~東北の通りオフィス~》内観

2020/08/09(日) (五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)