artscapeレビュー

越後妻有 大地の芸術祭 2022

2022年09月01日号

会期:2022/04/29~2022/11/13

昨年の開催予定がコロナ禍で1年延期となり、4年ぶりの開催。今回は、松代地区の古民家を改造したBankART妻有「桐山の家」での合宿(4泊5日)が目的なので、見学は最初の2日間のみ。しかも越後妻有初体験の参加者も多いので代表的な旧作も見て回らなければならず、おまけに初日は雨にたたられたため、思ったほど新作を見ることができなかった。

まず初日は、ほくほく線まつだい駅に集合。午前中は晴れていたので山に点在する作品を見て回る。田中信太郎《○△□の塔と赤とんぼ》(2000)、マダン・ラル《平和の庭》(2000)、白井美穂《西洋料理店山猫軒》(2000)など初回からあるなじみの作品は、いま見るとどこかファーレ立川の彫刻群を思わせ、森のなかのパブリックアートといった様相だ。その後に展開されていく廃屋を利用したインスタレーションや、地域資源を生かして住人と協働するコラボレーションなど、越後妻有特有の作品の変遷を考えると隔世の感がある。

新作では、イリヤ&エミリア・カバコフの《手をたずさえる塔》(2021)が存在感を示している。メンデルゾーンによるアインシュタイン塔を思わせるモニュメンタルな建築で、カバコフの野外作品としては《棚田》(2000)、《人生のアーチ》(2015)に続く3点目となる。完成したのは昨年だが、「人々がお互いの違いや問題、関心について平和的に話し合うのを促すためにつくられた」(鴻野わか菜)というから、今年のロシアによるウクライナ侵攻を予言していたかのようだ。ちなみにカバコフは旧ソ連(現ウクライナ)生まれのユダヤ系アーティスト。塔の内部には展示室があり、カバコフがデザインした《手をたずさえる船》の模型が置かれている。この船のプロジェクトは現在進行中で、その帆は世界中の子供の絵をモザイクのように組み合わせてつくるそうだ。また、塔のてっぺんに据えられたアンテナみたいな彫刻は、日没後に点灯し、世界や地域の状況を反映して光の色が変わるという。

イリヤ&エミリア・カバコフの《手をたずさえる塔》[筆者撮影]

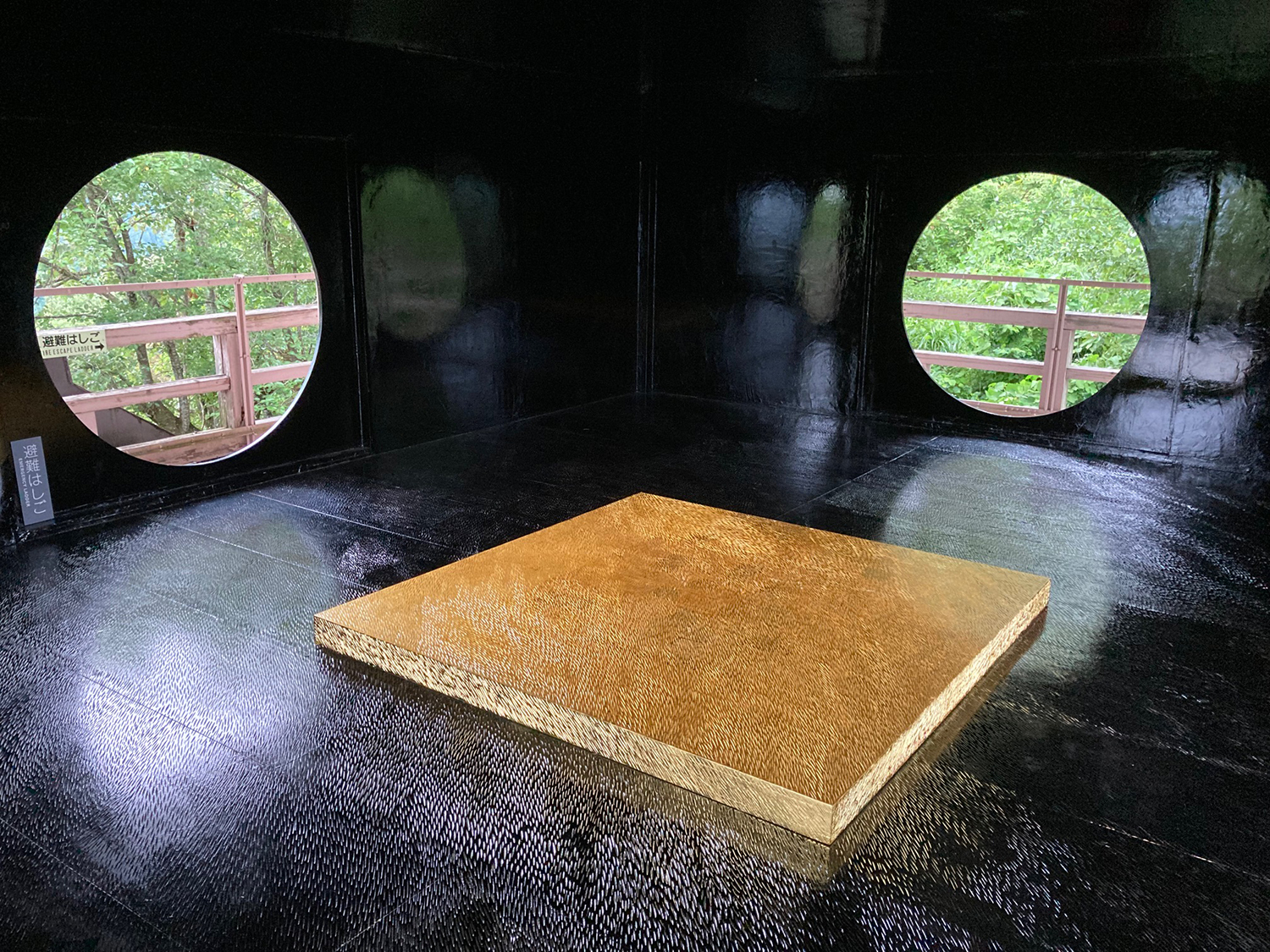

いったん山を降りて、MVRDV設計のまつだい雪国農耕文化村センター「農舞台」で昼食をとり、再び山のてっぺんの松代城へ。小振りながらも3階建ての城内には、1階の空間をモノクロームの格子状にしたエステル・ストッカーの《憧れの眺望》(2021)、2階に絢爛豪華な金の茶室を設けた豊福亮の《樂聚第》(2021)、3階の床や壁を彫刻刀で彫り尽くした鞍掛純一+日本大学芸術学部彫刻コース有志による《脱皮する時》(2021)と、フロアごとに異なるインスタレーションが試みられている。

鞍掛純一+日本大学芸術学部彫刻コース有志《脱皮する時》[筆者撮影]

さて、山を降りようとしたときに雨が降り出したので、城に引き返すと土砂降りに。そのまま降りていたらずぶ濡れになるところだった。しばらく止みそうにないので、芸術祭のスタッフが気を利かせて事務局に連絡し、車で迎えにきてくれた。感謝。その後、BankARTの車で松之山へ。クリスチャン・ボルタンスキー+ジャン・カルマンの《最後の教室》(2006/2009)を見て、「森の学校」キョロロの近くの「美人林」に設置されたボルタンスキーの新作《森の精》(2022)を体験。薄い布に越後妻有の住人たちの目鼻の部分だけを撮ったモノクロ写真を拡大プリントし、木々のあいだに張っている。妖怪の「一反木綿」を思い出すが、森の精らしい。《森の精》を見に行ったら《森の精》に見られていたみたいな。最後は松之山温泉に浸かり、桐山の家に宿泊。(8月4日)

2日目。午前中に中里地区の清津峡まで足を伸ばし、渓谷トンネル内のマ・ヤンソン/MADアーキテクツによる「水盤鏡」(2018)を見て、小学校を改装した磯辺行久記念 越後妻有清津倉庫美術館[SoKo]へ。リニューアルされた校舎棟には磯辺行久から寄託された作品資料が常設展示され、体育館を改装した広大な空間には、BankART代表だった池田修セレクションの岡﨑乾二郎、柳幸典、中原浩大らの大作も公開されている。

十日町に向かう途中、リチャード・ウィルソンの《日本に向けて北を定めよ(74°33’2”)》(2000)に寄り、手塚貴晴+手塚由比設計の十日町産業文化発信館「いこて」で昼食をとって、原広司+アトリエ・ファイ設計の越後妻有交流館・キナーレへ。駐車場に着くと、100メートル近い外壁に描かれた巨大な壁画が目に入ってくる。淺井裕介の《physis》(2022)と題する新作だ。「physis(ピュシス)」とは概念化される前(ロゴス以前)の「ありのままの自然」のこと。描かれているのは、上半身が水色と土色の2頭に分かれ、下半身がひとつにつながっているドラゴンのような生物。先史時代の洞窟壁画のように、分類以前のアニミズム的世界観を表しているようだ。

淺井裕介《physis》[筆者撮影]

キナーレの一部をリニューアルした里山現代美術館MonETを見る。MonET(モネ)とは「Museun on Echigo-Tsumari」の略称だそうだが、無理があるなあ。今回は常設作品に混じって新作も多い。まず1階にある、ウクライナ人のジャンナ・カディロワの《パリャヌィツャ》(2022)という作品。台の上に輪切りにされた数個の丸っこい石が置かれている。一見つまらない作品だが、タイトルの「パリャヌィツャ」がウクライナ語で丸いパンを意味し、今年2月以降はこの言いにくい単語を発音できるかどうかが、ウクライナ人とロシア人を見分ける指標となっているというのだ。絶句。関東大震災後の朝鮮人狩りを思い出してしまう。

その横には、エカテリーナ・ムロムツェワによる《Women in black/戦争に反対して黒衣を着る女性たち》と題されたドローイングが並んでいる。濃い藍色のインクで描かれているのは、「Women in black against the WAR」とか「STAND WITH UKRAINE」などと書かれたプラカードを掲げる女性たちのシルエット。この作者もウクライナ人かと思ったら、なんとロシア国内で反戦運動をするロシア人だそうだ。これは感激。カバコフも含めて今回ウクライナおよびロシア出身アーティストが多いが、「そのこと」を声高には叫ばず、作品で静かに語らせる。このへんが「大地の芸術祭」らしいところであり、長続きするゆえんでもあるだろう。

エカテリーナ・ムロムツェワ《Women in black/戦争に反対して黒衣を着る女性たち》[筆者撮影]

2階には、小さな時計をムクドリの大群のように空間に吊るした目[mé]の《movements》(2021)、粘着質なシリコーンオイルを天井から無数の糸状に滴らせる名和晃平の《Force》(2021)、上から吊った2体の人形が機械仕掛けで動くニコラ・ダロの《エアリアル》(2021)など、新作が半数以上を占める。なかでも注目したのがクワクボリョウタの《エントロピア》(2022)。ご存知のようにこの6月、修学旅行生により《LOST#6》(2012)という作品が破壊されたが、その代わりに別のインスタレーションを展示しているのだ。円形の台座上にランダムに置かれた鏡の破片に光を当てると、反射光が周囲の壁にきれいなモザイク状の帯を描くという仕掛け。だがこれは9月4日までの公開で、8日からは《LOST#6》の再制作を展示するという。自作を壊されてもめげることなく代替作品を見せようとする心意気がうれしい。

これらは屋内展示なので「大地の芸術祭」らしくはないが、どれも力作ぞろいで見応えがある。しかも炎天下に屋外を歩き回った後エアコンの効いた館内で鑑賞できるのだから、ありがたさも倍増する。そのままキナーレ内の温泉、明石の湯へ。ああ天国。(8月5日)

クワクボリョウタ《エントロピア》[筆者撮影]

3日目。午前中は桐山の家で制作。昼食は車で5分ほどの、小学校跡を改装した妻有アーカイブセンターへ。ランチは地元の野菜を使ったタイカレー。おいしうございました。ここは中原佑介の蔵書約3万冊のほか、川俣正の活動資料を保存している。以前は体育館跡の空間に川俣が中原の蔵書を用いてインスタレーションを築いたが、今回は外壁に工事用の金属板を張り巡らせている。この金属板は、2年前のBankARTでの個展「都市への挿入」のときに用いたものと同じだそうだ。ちなみにBankARTのときは板を垂直方向に配置したが、今回は水平に並べている。でもこれ、パーマネントの展示だとすれば、豪雪に耐えられるだろうか。縦方向なら雪は滑り落ちるけど、横だと積もってしまわないか? 余計なお世話だけど。(8月6日)

川俣正《スノーフェンス》[筆者撮影]

公式サイト:https://www.echigo-tsumari.jp

関連レビュー

BankART Life Ⅵ 都市への挿入 川俣正|村田真:artscapeレビュー(2020年10月01日号)

2022/08/04(木)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)