artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

プレビュー:KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2023

会期:2023/09/30~2023/10/22

ロームシアター京都、京都芸術センター、京都芸術劇場 春秋座、THEATRE E9 KYOTO、京都市京セラ美術館 ほか[京都府]

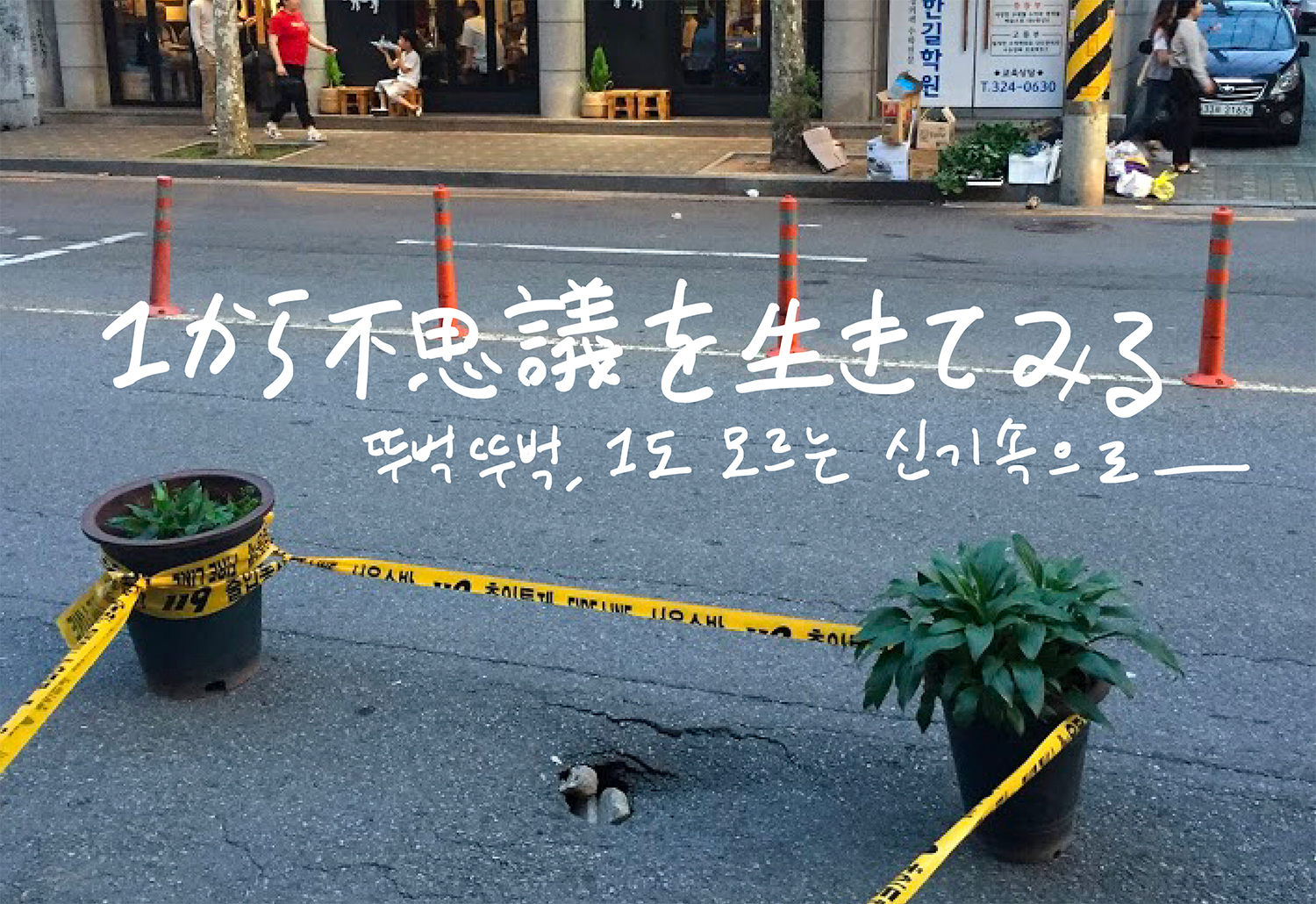

14回目を迎えるKYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2023(以下KEX)。コロナ禍の制限が緩和され、海外アーティストの招聘が2年ぶりに可能となった昨年に続き、今年もタイ、韓国、ブラジル、オーストラリア、カナダなど国内外の実験的な作品が上演プログラムに並ぶ。KEX 2021 AUTUMNの「もしもし? !」、KEX 2022の「ニューてくてく」に引き続き、肩肘を張らずに身体を通して思考を広げるようなキーワードとして、今年は「まぜまぜ」を設定。「国内外でさまざまな分断や二項対立的な思考が顕著になってきた現在において、変化や交わることを積極的に取り入れ、可変性や流動性、複数性を思考の軸のひとつとしていくことを提案するキーワード」という(開催趣旨より抜粋)。

上演プログラム「Shows」には、アイデンティティを流動的で可変的なものと捉え、「言語」「文化」の純粋性を「第二言語の使用」「文化の混淆」から問う作品、ダンスという身体言語の継承について問う作品、文化的・社会的アイデンティティを構築・解体する力学について問うような作品が並ぶ。

チェルフィッチュは、日本語を母語としない俳優とともにつくり上げる新作を発表。2021年から、演劇における日本語の可能性をひらくことを目指し、ノン・ネイティブ日本語話者とのワークショップを進めてきた。「発音や文法の正しさ」という基準が排除や不可視化につながる構造は、日本の演劇のみならず、社会批評としての面ももつといえる。

韓国を拠点にシンガーソングライターや文筆家として活動するイ・ランは、在日コリアンが多く住む歴史を持ち、近年は再開発が進む京都の東九条を舞台に、観客が現地に赴いて「テキストを読む声」を聴くオーディオ・パフォーマンスを発表する。KEX 2021 AUTUMNで実験的に行なわれ、アーティストが執筆した架空のパフォーマンスを市街各地で音声で体験するプログラム「Moshimoshi City」の発展版といえる。

イ・ラン[© Lang Lee]

タイの気鋭の演出家、ウィチャヤ・アータマートは、姉弟が集う「父の命日」を複数の「タイ現代史の歴史的日付」と重ね合わせることで、個人と政治の関係や父権的国家制度を問う演劇作品『父の歌(5 月の 3 日間)』をKEX 2021 SPRINGにて映像配信した。政治的出来事の日付や検閲回避のメタファーとしてさまざまな小道具を駆使するアータマートだが、その演出手法は日付や小道具を、演劇表現を通して抑圧してきたのではないかという自省が、新作の出発点になっている。俳優は出演せず、これまでの自作に登場した小道具の役割を辿りながら、「演出家」という自らの権威性を省みるという。「神格化された絶対的権威」としての演出家に対するメタ批評をタイ近現代史や王室プロパガンダと重ね合わせていく手法は、KEX 2022で上演された、同じくタイの演出家ジャールナン・パンタチャートの『ハロー・ミンガラバー・グッドバイ』でも際立っており、不安定で過酷な社会状況に対する演劇の応答という点でも注目したい。

ウィチャヤ・アータマート/For What Theatre[© Rueangrith Suntisuk]

また、知的障害のある俳優を中心に、インクルーシブシアターの先駆けとして 30年以上にわたり活動する、オーストラリアの現代演劇カンパニー、バック・トゥ・バック・シアターが関西に初登場する。「障害のある活動家たちがコミュニティの民主主義的な運営について話し合う」という劇の構造によって、「正しさとは何か」という問いを突きつける。 メディアアーティストの山内祥太は、嗅覚アーティストのマキ・ウエダと協働し、「匂い」を体験する舞台作品を発表する。ステージ上には人間の体臭を抽出する蒸留機が置かれ、登場人物が愛する人や対象の「匂い」を追求し、それに身を浸すことで、理性と動物性、他者との境界が混じり合っていく。

山内祥太&マキ・ウエダ[© Shota Yamauchi]

香港を拠点とするサウンド・アーティスト、サムソン・ヤンは、中国の代表的な民謡「Molihua(茉莉花)」が清朝の時代に大英帝国を経てヨーロッパに伝わり、アレンジされたものが中国に「再輸入」されたという経緯をリサーチし、インスタレーションとして発表する。

一方、ダンスという身体言語の継承について問うのが、中間アヤカと、ルース・チャイルズ&ルシンダ・チャイルズ。中間は、関西ダンス史における伝説を知る人々への聞き取りやリサーチを基に、展示やパフォーマンスとして再構築し、京都市内の空き地に仮設される「劇場」で発表する。5日間を通して公開リハーサルを行なうとともに、「劇場のレパートリー」として中間自身のソロパフォーマンスも毎晩上演し、最終日に新作ソロダンスを発表。「変容し続ける踊りの場」を仮設的に都市の中に出現させることで、「もうひとつのダンスの伝説」をもくろむ。

ルース・チャイルズは、自身の叔母であり、アメリカのポストモダンダンスの振付家ルシンダ・チャイルズが1970年代に創作した 4つのパフォーマンスを現代に継承する。70年代以降さほど上演されなかった作品のラディカリズムを、「非劇場での上演」という要素も引き継いで美術館で上演し、「ダンスの上演場所」とともに歴史の継承を試みる。

ルース・チャイルズ&ルシンダ・チャイルズ[© Mehdi Benkler]

このほか、アリス・リポル/ Cia. REC(ブラジル、ダンス)、デイナ・ミシェル(カナダ、パフォーマンス)、マリアーノ・ペンソッティ/ Grupo Marea(アルゼンチン、演劇)も参加。また、関西のローカルな地域性をアーティストの視点からリサーチするプログラム「Kansai Studies」には、今村達紀、谷竜一、野咲タラ、迎英里子、山田淳也が参加。上演と関連したトークやワークショップ、上映会などのプログラム「Super Knowledge for the Future[SKF]」にも多彩なラインナップが並ぶ。

アリス・リポル/Cia. REC[© Christopher Mavric]

一方、コロナ禍、国際情勢、京都市の行財政改革、渡航費の高騰、円安の影響を受け、フェスティバルの経済状況は依然厳しい。今年からは、寄付を継続的な運営の柱のひとつとし、「KEX サポーター」をスタートする。KEXの立ち上げから10回目までのディレクターを務めた橋本裕介は、『芸術を誰が支えるのか アメリカ文化政策の生態系』(京都芸術大学 舞台芸術研究センター編、2023)を刊行し、アメリカの芸術団体、助成団体、中間支援組織の関係者へのインタビューを通して、「支援する/される」という一方通行ではなく、相互補完的で循環的な文化支援のあり方について紹介・提言している。その根底にあるのは、アートも社会を形成する基盤のひとつであるという認識である。

少子化と税収減が進むなか、文化支援に充てられる公的資金の先細りは続くだろう。「KEX サポーター」の導入は、芸術祭自体の存在意義への支持を呼びかけるものであり、個人や企業が「寄付」という形で直接的に意思を示す機会である点で、「文化の支え手」の認識を社会的に醸成する側面もあるといえる。

公式サイト:https://kyoto-ex.jp/

関連記事

寄付募集:【KEXサポーター】京都国際舞台芸術祭の活動を存続/発展させる:アートフラッシュニュース(2023年07月25日)

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2022 ジャールナン・パンタチャート『ハロー・ミンガラバー・グッドバイ』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年12月15日号)

2023/07/20(木)(高嶋慈)

原田裕規「やっぱり世の中で一ばんえらいのが人間のようでごいす」

会期:2023/06/20~2023/07/09

日本ハワイ移民資料館[山口県]

19世紀後半から20世紀初頭にかけて、日本からハワイへ渡り、多くがサトウキビ畑や製糖工場での過酷な労働に従事した移民。半ば忘却された彼らの生と記憶を、「声」としてどう可視化し、継承することが可能か。原田裕規の本個展で発表された映像作品「Shadowing」シリーズは、英語の音声を聞きながら復唱する学習法「シャドーイング」を戦略的に用いて、歴史や主体の多層性と重ね合わせながら、身体行為を通した記憶の継承について考えさせる、非常に秀逸な作品だった。

展示会場の日本ハワイ移民資料館は、かつて5,000人を超える島民がハワイへ渡った、山口県の周防大島にある。渡米後に成功した貿易商が建てた大正期の和洋折衷住宅に、当時の生活道具、農具、衣服、写真などの資料が展示されている。本展の主催は周防大島地人協会で、ハワイのカウアイ島との姉妹島縁組60周年を記念し、山口出身の原田に作品制作を依頼した。キュレーションは高知県立美術館主任学芸員の塚本麻莉。

日本ハワイ移民資料館(旧福元邸) [撮影:松見拓也 ]

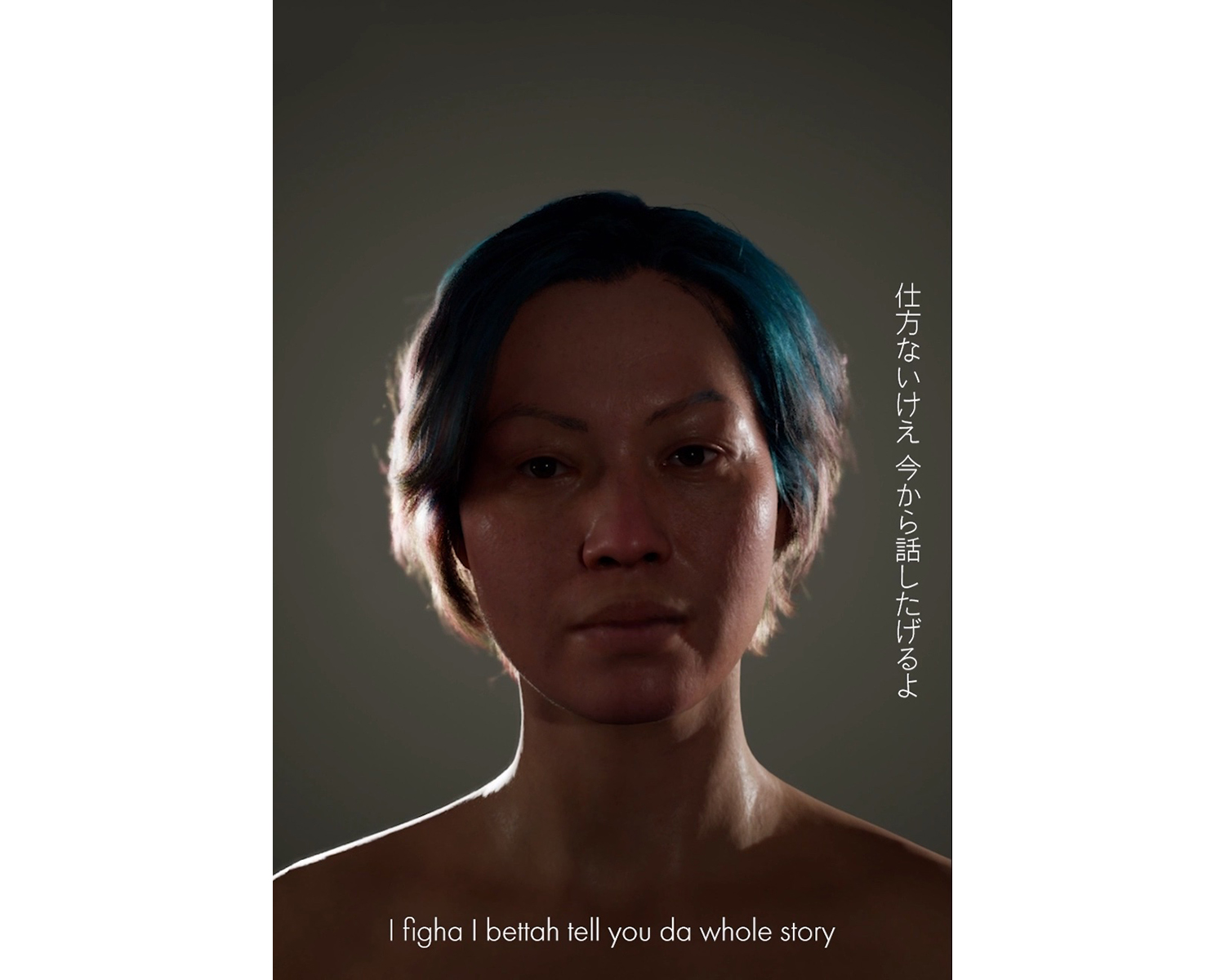

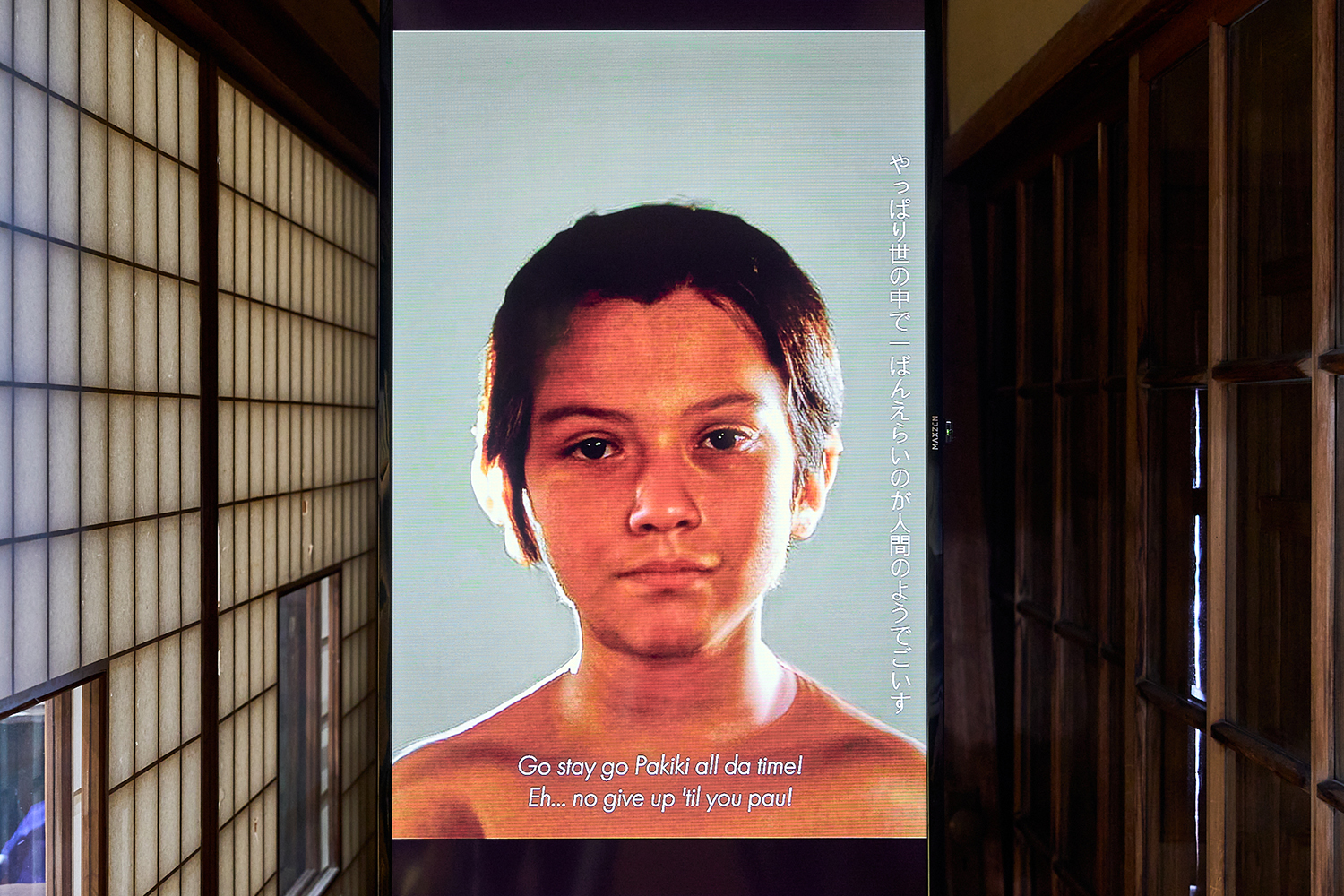

映像作品「Shadowing」は4点で構成され、基本的に同じ構造をもつ。少年、女性、壮年期の男性らが一人ずつモニターに映り、子ども時代に寝る前に不思議な体験談を聞かせてくれた祖父の思い出、ハワイ風の鶏すき焼き「チキンヘッカ」の由来や個人的な記憶、移民が生み出した合理的な衣服「カッパダチ」の作り方などを英語で語る。だが、彼らの表情の動きはぎこちなく人工的だ。さらに非実体性を感じさせる演出が、2種類の「声」である。ハワイ在住の日系アメリカ人が読み上げる台本を、原田自身が「シャドーイング(復唱)」した音声が追いかけるように響く。映像の人物は、ハワイの日系アメリカ人をモデルに制作したCG画像であり、フェイストラッキング技術によって原田の口の動きと連動させて表情を動かしている。原田自身の「影」「分身」ともいえるアバターだ。台本は、朗読を担当した日系アメリカ人自身の思い出、周防大島出身の民俗学者・宮本常一のエッセイ、文献資料などを基に再構成されている。

原田裕規「Shadowing」(2023)

一見シンプルな映像に、さらに複雑な奥行きを与えるのが、映像に付された「日英字幕」の仕掛けである。画面に登場する人物は「一人」だが、「祖父の語った体験談」が口調を真似て入れ子構造で語られたり、子ども時代に家族と食べた「チキンヘッカ」の思い出の語りが、「どうやって代用の食材で日本の鍋料理をつくったか」という考案者の語りにスライドし、語りの主体は「私/他者」「現在/過去」の境界を曖昧に揺らぎながら往還する。ここで、「祖父」「チキンヘッカの考案者」といった「他者」「過去」の語り手のパートには、「標準的な英語/日本語」ではない字幕が付けられていることに注意したい。音声を聞きながら字幕をよく見ると、例えば「the」は「da」、「that」は「dat」、「matter」は「matta」と表記され、日本語話者には難しい子音の発音が訛ったり脱落していることに気づく。これらは、移民の母語と英語が接触してできた混成語「ピジン英語」である(対応する日本語字幕は山陽地方の方言になっている)。

[撮影:松見拓也 ]

ここで、「シャドーイング」すなわち「声をなぞる」という行為は、本作を多重的な意味へと拡げていく。まず、「英語の発音を追いかけて反復する学習法」という第一義的な意味は、移民1世たちの英語習得過程そのものを示す。そして、祖父母の代になった彼らが話すピジン英語の訛りが、「子ども時代の記憶」として、3世さらには4世によって語られ直され、「現在語られる正しい英語の発音」のなかに残響のように響き続ける。それは、祖先や先人たちの影を追う「ピジン英語のシャドーイング」という形の記憶の継承だ。実際の日系人の声を通して、ひとつの語りのなかに複数の言語と世代が混じり合う。さらにその語りを、日本語訛りの英語で原田がシャドーイングする。それは、輪郭線が曖昧に重なり合った、聴きとりにくい声だ。だが、現在の日本社会で半ば忘れられて亡霊化した日系移民の記憶を現在に継承することは、こうした複数の声と主体が混じり合う語りによってこそ可能なのではないか。「単一の声」ではないこと。それは、「ハワイ移民の生と記憶」が、ひとつの明確な声に集約できない複雑さとともにあることの示唆でもある。

[撮影:松見拓也 ]

そして、「英語字幕をわざわざ併記する」仕掛けにより、映像を見る私もまた、「注意深く英語音声を聞く」ことを余儀なくされ、「頭の中でのシャドーイング」を始めている。あなたの声もここに重ねてほしい、という要請。もしくは、あなたの声も重ねて良いのだ、という承認。「影としてのアバター」は、移民1世、その子孫たち、原田と無数の他者を受け入れながら「記憶の継承の器」となり、その末端には鑑賞者自身も連なっていくのだ。

「他者の声をなぞることで記憶を継承する」試みは、例えば山城知佳子の映像作品《あなたの声は私の喉を通った》(2009)と共通する。サイパン戦の生存者の老人の証言を、山城がなぞり直すこの作品では、あくまで「老人と山城」という「一対一の関係」に閉じられていた。一方、原田作品では、アバターすなわち実体のない亡霊的存在が、「声の分有を通した記憶の継承」のための装置として効果的に機能する。

「影」はまた、自分自身の身体から切り離せない存在でもある。自分がどこへ行こうとも、身体の後ろにくっついてくる「影」。それは、移民自身が属していた文化、言語、共同体、記憶といったアイデンティティを形づくるもののメタファーでもある。故郷の生活様式を保ちつつ現地の風土に合わせて変容していく「料理」や「衣服」についての語りはその一例を示す。

そして、語りと展示空間の相関性も本展の大きなポイントである。料理の語りはハワイで使用された調理道具やストーブが展示された台所で、衣服の語りはハワイから持ち帰った洋服やトランクが展示された衣裳部屋のような部屋で展開される。生活道具で満ちた空間が、「もう一つの声」として立ち上がる(語りと空間の相関性が立ち上げる磁場は、例えば、出撃前の特攻隊員が泊まった元料理旅館を舞台に、隊員たちの遺書、戦争イデオロギーを思想的に支えた京都学派、文化人が担ったプロパガンダについての重層的な語りが展開するホー・ツーニェンの映像作品《旅館アポリア》[2019]とも共通する)。

[撮影:松見拓也 ]

[撮影:松見拓也 ]

日本ハワイ移民資料館は、モノや文字資料は溢れているが、(シアターコーナーの映像の一部をのぞき)日系移民自身の語る声の展示はない。そうした「肉声の不在」を補完する役割ももつ本展は、「原田裕規というアーティストの個展」ではあるが、常設化がふさわしいと思われる意義をもっていた。

原田はこれまで、収集した膨大なアマチュア写真を素材に、写真それ自体には写らない無数の亡霊的存在──撮影者、現像業者、写真に眼差しを注いだ者、「ファウンドフォト」として作品化するアーティスト、それを展示するキュレーターなど──を示唆するシリーズ「心霊写真」を展開してきた。本展では、「匿名的な無数の亡霊的他者」が「ハワイ移民」としてひとつの焦点を結んだといえる。

関連レビュー

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|ホー・ツーニェン《旅館アポリア》 豊田市エリア(前編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年09月15日号)

原田裕規「心霊写真/マツド」|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年09月15日号)

2023/06/25(日)(高嶋慈)

許家維+張碩尹+鄭先喻「浪のしたにも都のさぶらふぞ」(後編・第二部その2)

会期:2023/06/03~2023/09/03

山口情報芸術センター[YCAM][山口県]

(中編から)

後編では、本展第二部の《浪のしたにも都のさぶらふぞ》について、モーションキャプチャやVRのもつ批評的意図の観点から百瀬文やホー・ツーニェンの近作と比較し、さらに多角的に掘り下げる。

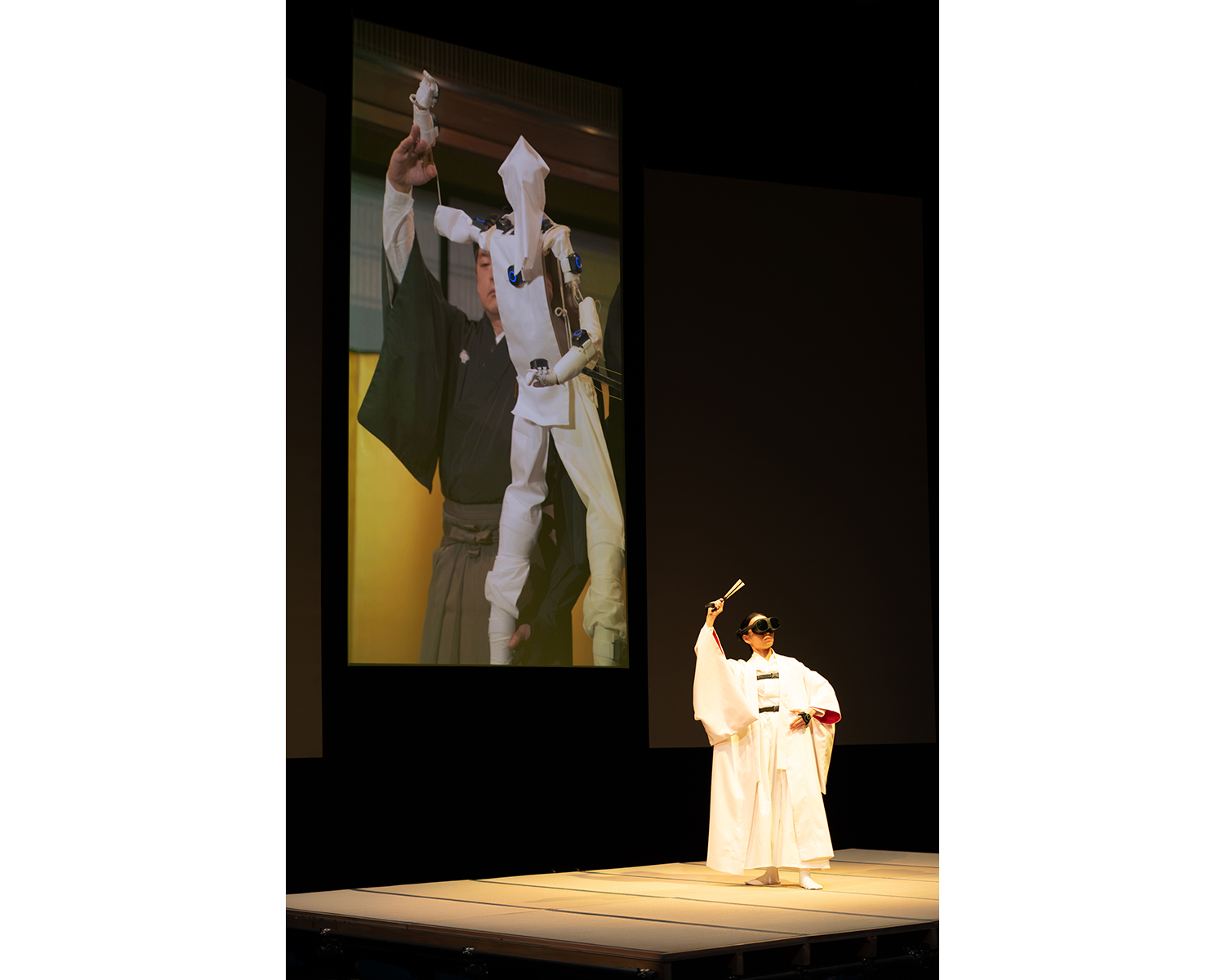

3DCGの映像制作において、身体運動をトラッキングするモーションキャプチャセンサーを付けたアクターの身体は、通常は表に出ず、透明化されている。「アクターの身体をあえて見せる」演出によって、そこにどのような力学が作動しているのかをメタ的に可視化する姿勢は、例えば百瀬文の2チャンネルの映像作品《Jokanaan》(2019)とも共通する。左画面に映るモーションキャプチャスーツを付けた男性パフォーマーの動きが、右画面に映るサロメの3DCGアニメーションを生み出すことで、「ファム・ファタル」という性的幻想が男性の身体によってまさに再生産される構造を批評的に暴き出し、最終的に「視線と欲望の主客」の逆転を企てる(詳しくは、『百瀬文 口を寄せる Momose Aya: Interpreter』[美術出版社、2023]所収の拙論を参照)。

一方、本作では、アバターの生成が、人形遣いの操る人形から生身の女性パフォーマーに取って代わられる。その交代劇が「鬼女への変貌」と同期することは、中編で見たように、「人形」としてモノ化され、操られることに対する「怒り」を表明した逆転劇ともとれる(さらにここには、「文楽」のジェンダー構造に対する批評も読み取ることができる。兵庫県の淡路人形浄瑠璃、徳島県の阿波人形浄瑠璃など地方の郷土芸能では、太夫、三味線、人形遣いに女性の演じ手がおり、本作の太夫と三味線奏者も女性だが、文楽協会に所属する技芸員による「文楽」はすべて男性で演じられる。国立文楽劇場が次世代の人材を育成する文楽研修生の応募資格も、いまだに「男性限定」である)。

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

だが、白い衣装をまとった全身にモーションキャプチャセンサーを付けたパフォーマーの姿は、前半で人形遣いが操っていた「人形」のそれと酷似することに注意したい。自らが操る仮想世界を体験するためのVRゴーグルは、「目隠し」にも見える。果たしてパフォーマーは、アバターを操っている(だけ)なのだろうか? 見えない人形遣いに自分自身も操られているのだろうか? 終盤、もがき苦しみながら取り外すモーションキャプチャセンサーは、支配と束縛の装置でもある。束縛から自らを解放し、「VRへの没入」から脱出したパフォーマー。「現実」への生還を物質的に支えるのが、救命装置=筏としての畳の床だ。一歩前に出て畳のフチに立ったパフォーマーは、だが、まだ「舞台」という限定された空間の中に捕らわれてもいる。

パフォーマーが後ろを振り返ると、海上を漂う畳の映像がスクリーンに映り、極めて多義的な示唆を与える。その畳は、水中/VRに投げ出された者を救う救命装置=筏を暗示する。同時にそれは、蕪島の洞窟の中で太夫と三味線奏者が座っていた畳の舞台ともつながり、「救済」から「破壊」へと意味を反転させる。戦争末期、蕪島の洞窟には特攻艇が格納され、周防灘に進攻してきた敵艦への特攻を任務とし、ベニヤ造りのボートにエンジンと爆雷を搭載していたという。そして、この救命艇/特攻艇である畳は、アバターを操る/操られる、見る/見られるという構造や境界線が曖昧になった「舞台」であり、さらに私たち観客が靴を脱いで座っている「畳敷きの客席」でもある。「舞台」を見ていた私たちもまた、現実と仮想空間、人形/人形遣いの境目がつかず、無限に広がるようで限定された空間の中に無意識のうちに閉じ込められていたのだ。畳に座る私たちは救助された生還者なのだろうか。それとも、「海上を漂う無人の畳/特攻艇」に、見えない特攻隊員の代わりに乗り込んでいるのだろうか。

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

このように、「日本の植民地支配の歴史をVRを通して問う」批評性や、「何が時代を駆動させるエンジンなのか」という根本的な問いは、2021年に同じくYCAMでの個展で発表されたホー・ツーニェンの近作《ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声》とも共通する。映像とVR体験で構成されるこの作品では、戦争の動力源としてのイデオロギーと思想が俎上に乗せられる。VRのひとつでは、真珠湾攻撃の約2週間前に行なわれた、京都学派の思想家4名による座談会が擬似体験できる。ヘーゲルの歴史哲学を批判的に乗り越え、没落したヨーロッパに代わって日本が歴史の推進力を担うべきと説き、戦争の道義的目的を理論的に正当化しようとする議論。だがその議論を聴くためには、「VR内で鉛筆を持つ手」を動かし続け、「座談会の速記者」の身体に憑依しなければならない。手の動きを止めると、速記者の大家益造が自らの中国戦線体験を詠んだ歌集から、戦場の凄惨さ、反戦、京都学派への辛辣な批判を詠んだ短歌が聴こえてくる。別のVRでは、学徒動員が迫った戦局悪化の状況下、「国家のために死ぬことで個人が神となる」という論理を若い学生たちに語った田辺元の講演を読み上げる声が響くなか、観客は「海上を飛ぶ戦闘ロボット」に乗り込むが、やがてその機体はバラバラに崩壊していく。「VR世界への没入=身体の一時的消滅」のリテラルな実践が、「英霊」になる擬似体験と戦慄的に重なり合う。この戦闘ロボはガンダムの量産型ザクを思わせるビジュアルだ。またホーは、続編といえる「百鬼夜行」展(豊田市美術館、2021-2022)では、さまざまな妖怪を、プロパガンダ装置、監視網、石油資源を目的とした侵略、歴史の健忘症などに読み替え、アニメーションで表現した。

かつて日本が侵略したシンガポールと植民地化した台湾という、現在の日本の「外部」から、VRというテクノロジーを介して歴史を再批評すること。本展の作家の一人である許家維とホーは、アジア・アート・ビエンナーレ2019(台中)の共同キュレーションを務めている。戦闘ロボット、アニメーション、妖怪、人形浄瑠璃といった「日本のアイコニックな文化や伝統芸能」を巧みに織り込みながら批評する姿勢も共通項といえる。時代を駆動させるエンジンとしての思想、砂糖、そしてVRのソースコード。ゲームやエンタテインメントの印象が強いVRだが、兵士やパイロットの戦場シミュレーション訓練など軍事利用目的で開発された歴史ももち、この観点からも許とホーの関心が重なる。そして許たちの本展は、「台湾」からの視点と「日本」からの視点の片方だけでは不十分であり、歴史を複眼的に見ることの重要性を改めて示してくれる。

なお、製糖業が近代化と植民地主義、移民労働と不可分であることを、「かつてハワイのサトウキビ畑に移民労働者を送り出した側」の視点から扱うのが、同時期に山口県の周防大島の日本ハワイ移民資料館で開催された原田裕規の個展である。「アバター」を用いる批評的意図の違いも興味深く、同評をあわせて参照されたい。

関連レビュー

原田裕規「やっぱり世の中で一ばんえらいのが人間のようでごいす」|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年08月01日号)

ホー・ツーニェン「百鬼夜行」|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年12月15日号)

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 AUTUMN ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声》| YCAMとのコラボレーション|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年11月15日号)

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声(前編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年09月15日号)

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声(後編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年09月15日号)

2023/06/24(土)(高嶋慈)

許家維+張碩尹+鄭先喻「浪のしたにも都のさぶらふぞ」(中編・第二部その1)

会期:2023/06/03~2023/09/03

山口情報芸術センター[YCAM][山口県]

(前編から)

中編・後編では、本展の第二部《浪のしたにも都のさぶらふぞ》を取り上げる。YCAMの開館20周年記念事業として、同館とのコラボレーションによって制作され、映像とライブパフォーマンスを組み合わせた上演型インスタレーションである。中編で本作の概略を記述したのち、後編ではより多角的に掘り下げる。「日本の植民地支配の歴史をVRを通して批評的に問う」という姿勢について、特に戦闘ロボ、アニメや妖怪、人形浄瑠璃といった「日本の文化」を巧みに織り込む戦略や、「何が時代を駆動させるエンジンなのか」といった根本的な問いにおいて、共通するホー・ツーニェンの近作群とも比較する。また、映像の終盤に登場し、パフォーマーのいる舞台/客席を批評的につなぐ「畳の床」という、半ば不可視のもう一層のレイヤーのもつ意味についても考察する。

前編でふれたように、第二部の舞台は、砂糖を運ぶ航路で台湾と結ばれ、製糖業や国際貿易港として栄えた北九州の門司である。《浪のしたにも都のさぶらふぞ》という作品タイトルは平家物語の一節に由来し、第一部での「布袋戯」と対応するように、伝統芸能の人形浄瑠璃(文楽)が登場する。なぜ平家物語なのか。日本海と瀬戸内海を結び、交通や軍事の要所であった関門海峡には、門司の対岸に、平家一門が滅んだ壇ノ浦がある。平清盛の妻・二位尼が幼い安徳天皇を抱いて入水した際の台詞が「浪の下にも都がございますよ」だ。「平家でなければ人ではない」と言われたほどかつて栄華を誇った平家の盛衰と、製糖業をはじめ一連の製造業でかつて栄えた門司が重ねられる。作中では「繁盛繁盛 門司門司 日本第一 門司門司」という門司の繁栄を歌った唄が象徴的に流れる。

人形浄瑠璃は、物語を語る

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

後半では、これらの映像を映していたスクリーンが「幕があがる」ように上昇し、「畳敷きの舞台」が出現。VRゴーグルを付けたパフォーマーが登場し、その背後には、「屏風」に見立てるように縦長の3面スクリーンが配置される。パフォーマーの動きは、3DCGのアバターをなぞるように、「人形」のようなギクシャクとしたぎこちない動作だ。一転して、芸者の人形のアバターが牙を剥き、角が生えて鬼に変貌すると、パフォーマーとアバターの動きが同期し始める(映像では人形遣いの姿が消える)。あえてジェンダーの視点から深読みすると、「人形」としてモノ化され、一方的に操られ、視線の対象にされてきた「怒り」が、「

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

だが、太夫が「盛者必衰のことわり」を語り、迫り来る危機と「底なし沼に落ちていく」という語りが展開すると、人形のアバターがいる仮想世界も水中に沈んでいく。パフォーマーはさらにハンドコントローラーを両手に持ってアバターを操り、仮想の水中世界を漂う。その映像は、パフォーマーがVRゴーグルで見ている世界だろうか。だが、アバターを自在に操り、VRの世界を見ているパフォーマー自身、観客に「見られる」対象であり、視線の入れ子構造が示される。

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

クライマックス、太夫の語りは二位尼の入水のシーンにさしかかる。「海に飲み込まれ、沈んでいく」という語りは、「現実と仮想空間の境界がなくなり、仮想空間に飲み込まれる没入状態」とオーバーラップする。だが、仮想空間はバラバラに崩壊。映像の前半、3DCGで再現されていた工場や船、料亭の残骸とおぼしき破片が水中に沈んでいく。海に沈んだ平家の船と、米軍の爆撃を受けた門司の街が重なり合う。崩壊する世界から逃れようと、もがきだすパフォーマー。束縛を引きちぎるように、ハンドコントローラーを投げ捨て、全身に付けたモーションキャプチャセンサーを一つずつ取り外すと、畳の上に落ちた部品が3DCGの破片とさらに重なって見える。最後にVRゴーグルを外すと、恐るべき崩壊のビジョンも真っ暗に消滅した。

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

第一部と同様、この第二部でも、「過去との物理的な接触」による音響が、「もう一つの声」として併走する。砂糖を溶かして固めたオレンジ色の円盤や、錆びついた砲弾が「楽器」として打楽器奏者によって打ち鳴らされる。ドラムのように激しく叩かれる砂糖の円盤は、「過去」の音を現在において響かせ、仮想世界と同様、ボロボロに壊れていく。

(後編に続く)

2023/06/24(土)(高嶋慈)

許家維+張碩尹+鄭先喻「浪のしたにも都のさぶらふぞ」(前編・第一部)

会期:2023/06/03~2023/09/03

山口情報芸術センター[YCAM][山口県 ]

砂糖の「甘み」は、コーヒー・茶・綿などの商品作物と同様、植民地主義が近代化や産業の合理化の推進とともに吸い上げる莫大な利益のメタファーでもある。現在、バイオ燃料の原料としても注目されるサトウキビは、アジア太平洋戦争末期、石油に代わって戦闘機のエンジンを動かす代用燃料としても期待されていた。本展は、日本統治時代(1895-1945)の台湾で主要産業として発展した砂糖産業を起点に、サトウキビの精糖や代用燃料/仮想現実を動かすソースコードといった、時代を駆動させる新旧の動力源について、台湾と日本の伝統的な人形劇により、「操る/操られる」支配構造の複雑さとともに問う。極めて重層的で秀逸な構造だ。

台湾出身のアーティスト、許家維(シュウ・ジャウェイ)、張碩尹(チャン・ティントン)、鄭先喻(チェン・シェンユゥ)の協働プロジェクトである本展は二部で構成される。企画はYCAMのキュレーター、吉﨑和彦。第一部の映像インスタレーション《等晶播種》(2021)の舞台は、日本統治時代の1909年に大日本製糖(現・DM三井製糖)が工場を設立し、近代的なインフラが整備され、「糖都」と称えられた街、虎尾(フーウェイ)である。一方、第二部で新作の《浪のしたにも都のさぶらふぞ》(2023)では、台湾でつくられた原料糖(粗糖)が、台湾と日本(内地)を結ぶ「内台航路」によって運ばれた、北九州の港町・門司が舞台となる。門司には、虎尾の製糖工場と同じく大日本製糖が運営する大里製糖所(現・関門製糖)があり、この工場で白く精製された砂糖は、さらに日本各地に運ばれていった。ともに製糖業で栄えた2つの都市を舞台に、さまざまな要素が絡み合い、人形と人形遣い、パフォーマーと3DCGのアバターのように、見えない糸の複雑な絡み合いが、台湾と日本、異なる時代と時代を結びつけていく。

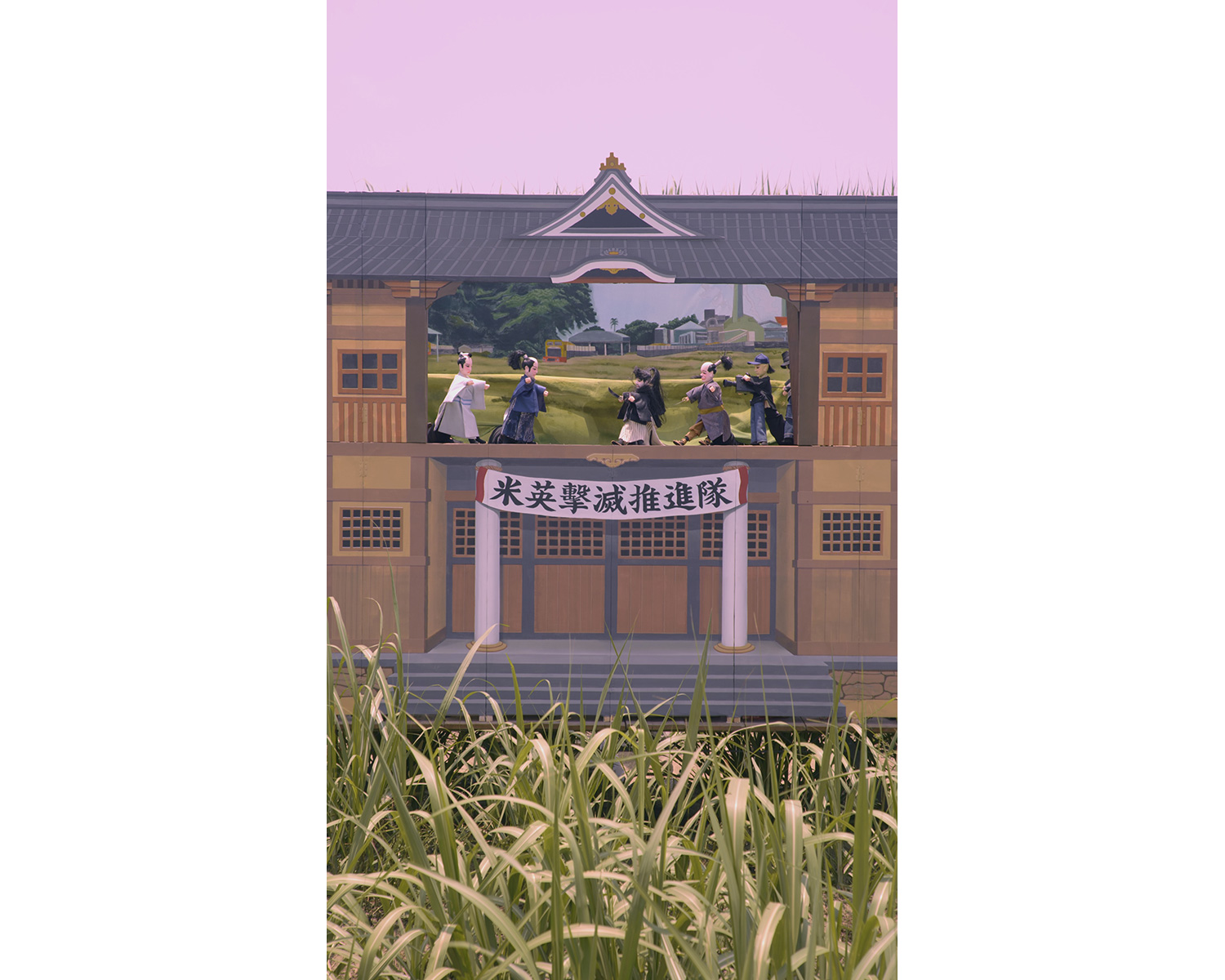

本稿の前編では第一部について、中・後編では第二部について記述する。まず、第一部の《等晶播種》では、虎尾の近代化の歴史について、3つの要素が同時並行的に展開しつつ語られる。寓話的な語り口の日本語のナレーション。台湾の伝統的な人形劇「布袋戯(ポテヒ)」の上演と伝統楽器の演奏。そこに、現存する製糖工場の機械や遺物を叩く現代音楽家の即興演奏が加わり、音響と多言語が混淆していく。3つのスクリーンは、砂糖の結晶をイメージした多角形をしている。一見シュールな印象を与えるのが、サトウキビ畑の真ん中で、幕末の時代劇を台湾語で上演する「布袋戯」だ。舞台の両脇には二胡や太鼓などの奏者が配置され、無観客のサトウキビ畑に伝統楽器の音が鳴り響く。演じられるのは、善良な市民を脅かす新選組を、孤高の覆面剣士・鞍馬天狗が切り伏せるという「勧善懲悪」の物語だ。人形たちが迫真のチャンバラを繰り広げる舞台の下には、「米英撃滅推進隊」と大きく書かれた幕がかかり、物語の進行にともなって、劇の背景画も近代以前の田園風景から工場が建つ近代的な街並みに推移し、やがて爆撃を受けて壊滅する。

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

大衆娯楽として人気を博した「布袋戯」は、布製の袋状の人形に片手を入れて操る、一種のパペットを使った民間芸能である。1940年代、皇民化教育の一環として利用され、『鞍馬天狗』『猿飛佐助』『水戸黄門』など日本の演目の上演が義務付けられた。「米英撃滅推進隊」のスローガンからは、なぜ新選組が「退治される悪役」として登場するのかが推察できる。勤皇・倒幕を掲げて天皇中心主義の明治国家を築いた維新志士VS幕府の末端組織の新選組という対立構造を借りて、「天皇の敵」をヒーローが打ち負かす物語が繰り広げられていたのだ。

作中の布袋戯のシーン(映像スチル)

[写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

この「人形が演じる劇中劇」は、「ビデオカメラと録音マイクを構えた人形の撮影クルー」によって、さらに入れ子状に「撮影」され、「別の視線」をメタ的に示す。だが、その人形自体も誰かの手で操られているのだ。それは、「歴史を外部から批評的に眼差す視線」のメタファーだろうか。それとも、「無観客上演」を補うように、あるいはこれらは「映画のセットと役者」であり、「撮影中の映画をこれから見る観客」に向けて撮られているのだろうか。その観客たちもまた、(誰かの手で操られる)「人形」なのだろうか。「人形の撮影クルー」の両義性は、映画という娯楽もまた、戦時中にプロパガンダとして利用された歴史への想起を呼び起こす。

作中の布袋戯のシーン(映像スチル)

[写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

《等晶播種》は2021年に台湾で制作、発表された。ここで、虎尾の発展と衰退を語るナレーションが、あえて「日本語」で、かつ昔話のような語り口で語られることに留意したい。物語の舞台は「太平洋の南にある島」と曖昧にぼかされ、「町の飛行場からは、零式艦上戦闘機(ゼロ戦)が渡り鳥のように飛び立った」「クジラのような航空母艦は腹を見せてサンゴ礁に沈んでいった」など、寓話的なイメージで語られる。近代兵器が生き物にたとえられ、人形劇の牧歌的な世界観と親和的である一方、「日本」での上映は、こうした語り口の批評性がより際立つのではないか。「どこか遠い昔に起こった匿名的な出来事」と感じる距離感や、記憶の曖昧化と忘却。だがこれらの物語は、「遠い昔話」ではなく、現在と切断されていないことを音響的に示すのが、現存する製糖工場の中で、さまざまなモノを用いて即興的に鳴らされる音だ。工場内に張り巡らした金属線を弓でこする、不穏な音。鉄板をドラムのように叩くと、鉄板の上に置かれた無数の砂糖の結晶が飛び跳ね、驟雨のような音が響く。「現在」において鳴らされる「過去」の音が「もう一つの声」として音響的に介入し、海の轟きや爆撃を思わせる轟音や不協和音となり、すべてを飲み込んでいく。

(中編に続く)

2023/06/24(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)