artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

劇艶おとな団プロデュース『9人の迷える沖縄人~after’72~』

会期:2023/05/20~2023/05/21

ロームシアター京都 ノースホール[京都府]

沖縄の本土復帰50周年にあたる2022年から今年にかけて、マームとジプシー『Light house』と『cocoon』再演、兼島拓也作・田中麻衣子演出『ライカムで待っとく』、神里雄大/岡崎藝術座『イミグレ怪談』など、「沖縄」を主題にした良質な演劇作品の上演が続いている。そのなかでも本作は、本土復帰に焦点を当て、「1972年の復帰直前の沖縄で、9人の市民が復帰をめぐる討論会に参加した」という設定のフィクションと、「それを演じる現代の沖縄の劇団員たちの稽古場」という入れ子構造に特徴がある。過去と現在、役柄とそれを演じる俳優の往還を通して、「沖縄の抱える矛盾や葛藤」を異質な声のぶつかり合いとしてあぶり出していく。2015年の沖縄での初演後、再演を重ね、「CoRich舞台芸術まつり!2022春」でグランプリを受賞。那覇市を拠点とする「劇艶おとな団」の代表作だ。戯曲は『悲劇喜劇』2022年9月号に掲載されている。

討論会の参加者は、司会者(仲嶺雄作)、有識者(國仲正也)、復帰論者(犬養憲子)、独立論者(島袋寛之)、沖縄へ移住した本土人(当山彰一)、文化人(宇座仁一)、主婦(上門みき)、老婆(伊禮門綾)、若者(与那嶺圭一)の9名。開始早々、「本土」復帰か「祖国(=琉球)」復帰か、どちらの言葉を使うべきかで、復帰論者と独立論者は口論になる。アジアの経済ネットワークのハブとなって経済力をつけ、貿易立国として日本から独立すべきだと主張する独立論者。就業人口の25%が基地経済に依存する現状から脱して経済発展するには、高度経済成長の波にのる日本と一緒になるべきだと主張する復帰論者。議論のかたちを借りて、沖縄に基地が集中する前提にある日米安全保障条約と日米地位協定についてもわかりやすく解説される。当時の佐藤栄作首相が使った「本土並み」という言葉に、「基地も本土同様に減る」ことを期待する主婦。「戦死者に加え、基地建設の費用に20億ドルも払って手に入れた沖縄をアメリカが手放すはずがない」と突き放す本土人。米兵から中古家電を安く譲り受け、違法の転売ビジネスで儲けている本土人の本心は「基地がなくなったらビジネスとして困る」というエゴにある。「自分の夫は基地で潤う25%には入らないため貧しいが、子どもには本土並みの教育を受けさせたい」と貧困からの脱却を訴える主婦。「本土化して、ウチナーグチも失われたら、誇りまで失ってしまう」と訴える文化人。ヒートアップした口論は、沖縄戦で2人の子どもを亡くした老婆の「もう戦は見たくない」というつぶやきで中断される。シリアスなテーマだが、ユーモアと笑いが包む会話劇でもある。

[撮影:久高友昭(沖縄公演)]

本作が秀逸なのは、この72年の架空の討論のシーンと、それを演じる現代の俳優たちが休憩中に交わす雑談のシーンが、交互に演じられる二重構造である。「舞台裏」も「本番」同様に議論が白熱し、「本土復帰を経験した年配世代」と「復帰前後を知らない世代」との対話を通して、世代間の差異や断層、「沖縄の本音」をあぶり出す。「フィクショナルな過去の再現」で起きる「口論」「対立」が、「現在の稽古場」でも起きてしまうことで、「過去の問題ではない」こと、そして「ウチナーンチュ」が一枚岩ではないことが強調される。また、後半では、イデオロギーの対立構造から「個人の内面」に焦点がシフトし、ひとりのウチナーンチュのなかにもイデオロギーや理屈では割り切れない矛盾や葛藤があることが描かれる。軸となるのが、「若者」と「有識者」(をそれぞれ演じる俳優)どうしの対立。政治・経済・文化に無関心な若者役を演じていた俳優は、「いつまでも被害者ヅラしている沖縄の自虐性が嫌だ」と怒りをぶちまけ、(役と同様に)有識者役の俳優と激しく対立する。だが彼もまた、基地から受ける恩恵と犠牲の両面で板挟みの状態に悩みながら演じていたことが「本番シーン」で吐露され、復帰前の過去と現在、フィクションと現実の境界が曖昧に揺らいでいく。「今」は72年なのか、現在なのか? 演劇ならではの操作により、アメリカ、そして日本国家との不均衡な関係は変わらないことをあぶり出す。

[撮影:久高友昭(沖縄公演)]

[撮影:久高友昭(沖縄公演)]

劇中世界/休憩、フィクションの内部/外部を切り替える暗転では、戦闘機や輸送機の轟音が頭上をかすめるように鳴り響く。この轟音もまた、切断と同時に、「復帰後も鳴り止まない音」として過去と現在をつなぎ直す機能をもち、複雑さを帯びている。

このように緻密に練り上げられ、俳優陣も魅力的な本作だったが、潜在的な可能性と疑問として、①「冒頭の空席の椅子」と、②ウチナーグチとイントネーションの戦略的な使い分けについて考えたい。冒頭、「72年の市民討論会」に集まったのは8人であり、1つの椅子が空席のままだった。実際には、ウチナー芝居の役者である文化人が「遅刻」し、「沖縄のゆるいマイペースぶり」を本土人が毒づくという脚本だったが、私が想像したのは、この「9人目の席」を「不在」のまま残す演出の可能性である。「まだ語られていない声がある」、「沈黙でしか語りえない声がある」。抑圧され、可視化されない声があることへの想像だ(例えば本作では、「基地問題」は性暴力とは結びつけて語られない)。あるいは、「もし自分がその席に座って討論に参加していたら?」という想像。「そもそも沖縄について語る場に参加する資格はあるのか」、「いや、そのような問いこそ“自分は無関係”という無意識の表われではないのか」……。こうした想像や思考が展開する余地を、「不在の空席」は秘めていた。

2点目が、ウチナーグチとイントネーションの戦略的な使い分けの問題である。劇世界では、ほぼ一貫してウチナーグチで話すのは「文化人」「老婆」の2人だけである(字幕がないので、重要な台詞以外は意味がほとんど理解できない)。「着物の衣装」によっても差別化されたこの2人には「伝統」「旧世代」「政治からの距離」という役割が割り当てられている。一方、劇世界/稽古場ともに、唯一沖縄のイントネーションでしゃべり、ウチナーグチ/標準語の中間的な立ち位置にいるのが「主婦」だ。「本土並み」の教育によって子どもを貧困の連鎖から断ち切りたい主婦は、本土の経済成長の波にのるべきと主張する復帰論者に強く賛同し、「これからの時代は女性も勉強して自分の意見を言うべき」という点でも彼女に共感し、対立し合う男性たちのなかで、シスターフッド的な面も見せる。一方、主婦と同じく若い世代で非知識人層である「若者」は、イントネーションも含めて完全に標準語で話すことに注意したい。「標準語」と「方言」の戦略的な使い分けは、「キャラづけ」としての有効性の反面、地域的な周縁性が時間的な後進性に結びつきかねない危うさをはらんでいる。「復帰論者の先生の発言を聞いて目覚めた」主婦の発語にのみ響く沖縄のイントネーションには、「ジェンダーの劣等性」が密かに埋め込まれているのではないだろうか。

なお、「1960~70年代の冷戦期の出来事を、現在において再演する」構造は、偶然だが、同時期に開催された「Re: スタートライン 1963-1970/2023 現代美術の動向展シリーズにみる美術館とアーティストの共感関係」展とも共通しており、同評をあわせて参照されたい。

公式サイト:https://rohmtheatrekyoto.jp/event/102662/

関連レビュー

開館60周年記念 Re: スタートライン 1963-1970/2023 現代美術の動向展シリーズにみる美術館とアーティストの共感関係|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年06月15日号)

神里雄大/岡崎藝術座『イミグレ怪談』|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年02月15日号)

KAAT神奈川芸術劇場プロデュース『ライカムで待っとく』|山﨑健太:artscapeレビュー(2022年12月15日号)

「繭」は何を保護しているのか?──マームとジプシー『cocoon』のあとに、今日マチ子『cocoon』をクィアに読み直す|高嶋慈:フォーカス(2022年11月15日号)

2023/05/20(土)(高嶋慈)

開館60周年記念 Re: スタートライン 1963-1970/2023 現代美術の動向展シリーズにみる美術館とアーティストの共感関係

会期:2023/04/28~2023/07/02

京都国立近代美術館[京都府]

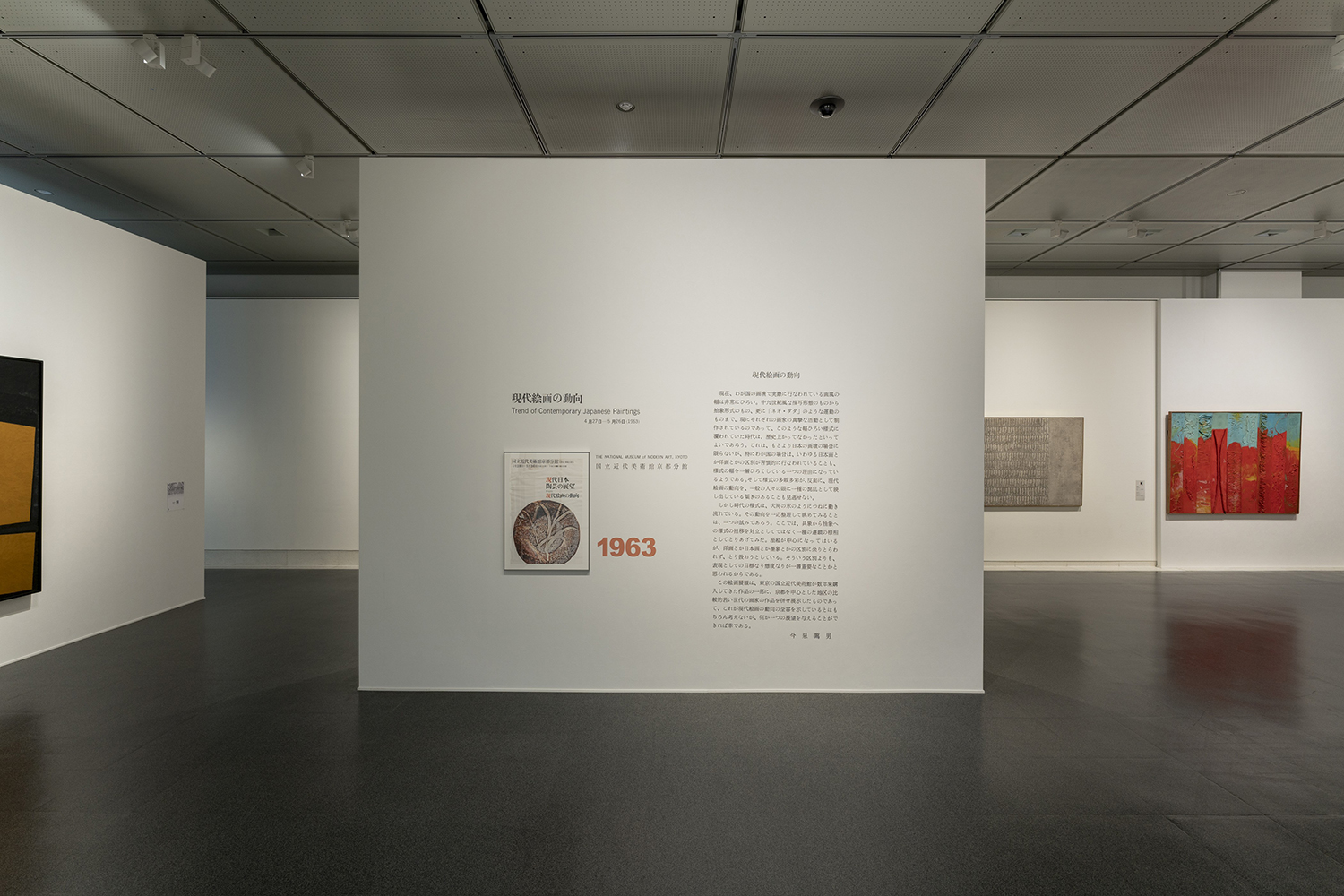

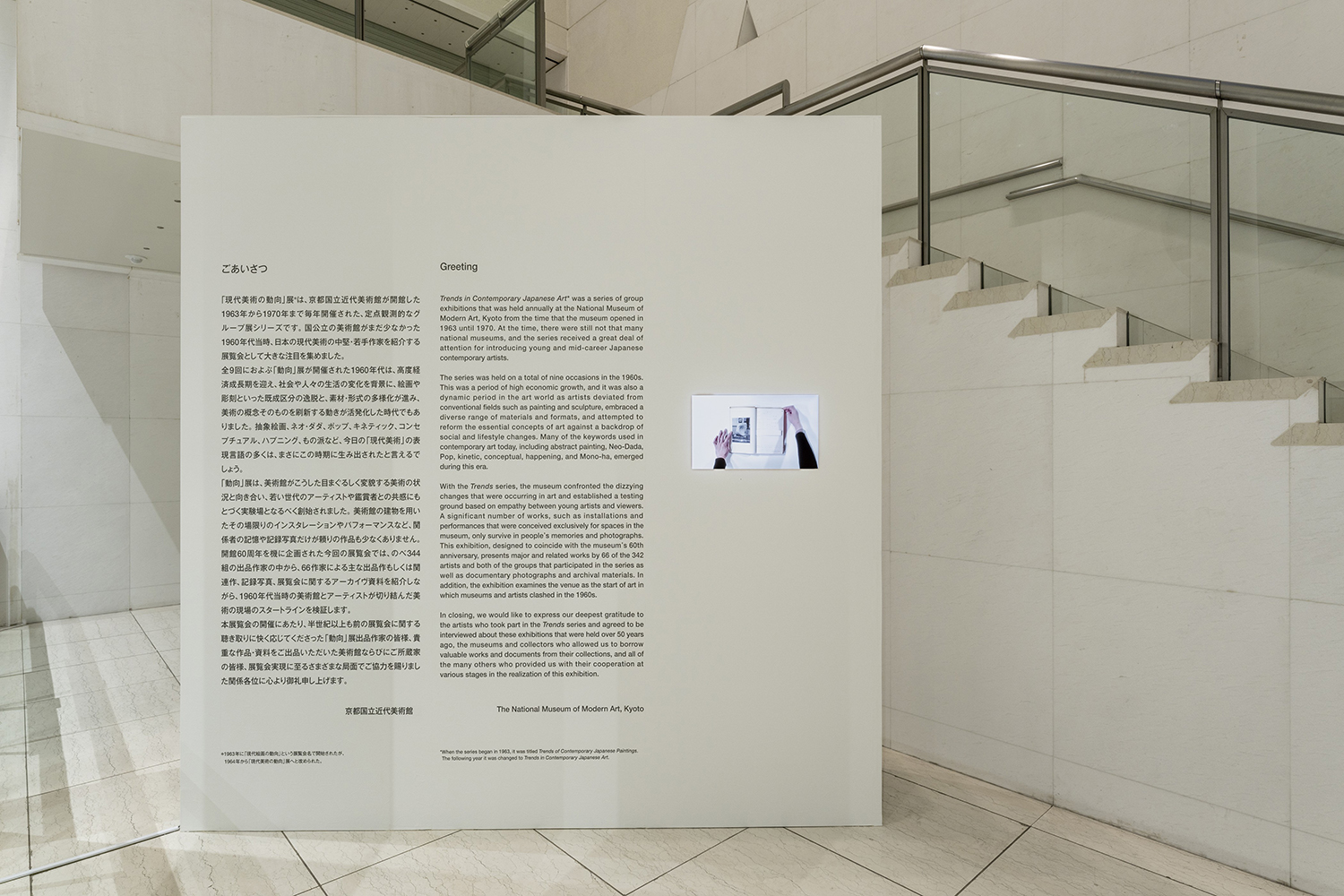

「自館の歴史」の反復作業を通して、前衛美術の歴史的検証と、美術館の使命や機能のメタ的な検討を同時に行なう、秀逸な企画である。本展が扱うのは、京都国立近代美術館が開館した1963 年から 1970 年まで毎年、定点観測的に開催され、実験的な若手・中堅作家を積極的に紹介したグループ展「現代美術の動向」である(以下、「動向」展)。奇しくも1963 年は過激化が進む「読売アンデパンダン」展が最後に開催された年であり、1970 年は中原佑介がコミッショナーを務めた第10回日本国際美術展(東京ビエンナーレ)「人間と物質」展と大阪万博の開催年でもある。ちょうどこの期間にあたる「動向」展の再検証は、東京中心主義的な前衛美術史に対するオルタナティブな視点の提示という点で、まずは意義がある。

展示構成は、「毎年の展示内容のコンパクトな再現」が淡々と続く。「開催年+タイトル+期間と会場名+ポスター+主催者あいさつ文」のセットが仮設壁に提示された後、主な出品作や関連作、記録写真が約10点に圧縮されて並ぶ。「過去に自館で開催されたアニュアル展」を反復的に再構成する本展から分岐的に拡がるのは、「歴史」の複層性だ。まずは、「動向」展自体の足跡。それは、めまぐるしく変遷する前衛美術の歴史でもある。アンフォルメル旋風の残響と具体作家の抽象絵画、「読売アンデパンダン」展の熱狂の余熱から、モノクロームでミニマルな反復、ポップ・アートやオプ・アートの影響、廃品のコラージュやレリーフ絵画、幾何学的な構造体、実験的な版画作家の一群、キネティック・アートやCGのテクノロジカルな未来志向性、物質性や概念の重視、行為と指示書。特に終盤の69年と70年は、美術館の空間自体が作家の介入の対象となり、「表現の場」が展示室を超えて拡張していく。「ザ・プレイ」は美術館の正面の路上で儀式的なハプニングを行ない、松澤宥は「矢印の方向にあたるすべての物の消滅」の指示を床にチョークで書き込み、菅木志雄は階段の段差を泥土で埋めてスロープ状に均した。野村仁は美術館に向かう道中、複数の公衆電話から美術館に電話をかけ、その場所で見える光景を実況中継。展示会場には、公衆電話から撮った写真とともに、録音された電話の音声が流れる。

「Re: スタートライン 1963−1970/2023」展 会場風景

[撮影:守屋友樹 画像提供:京都国立近代美術館]

「Re: スタートライン 1963−1970/2023」展 会場風景

[撮影:守屋友樹 画像提供:京都国立近代美術館]

こうした「動向」を端的に伝えるのが、展覧会自体のタイトルおよびサブタイトルの変遷だ。「学芸員の親切な解説」が一切ない、淡々とした提示だけにかえって際立つ。第1回目は「現代

「Re: スタートライン 1963−1970/2023」展 会場風景

[撮影:守屋友樹 画像提供:京都国立近代美術館]

一方、単に前衛美術史の検証や名品展にとどまらず、美術館/歴史化/アーカイブについてのメタ思考を繰り広げる点に、本展のもう一つの意義がある。「価値判断をせず、資料をただ資料として提示する」姿勢を端的に示すのが、凝った構造のカタログだ。モノクロの会場記録写真とともに当時の目録が復元的に印刷され、「本展出品作のカラー写真」は判型の小さな冊子を分散的に挟み込んでいる。さらに、当時の新聞記事、招待券などのエフェメラ、作品調書のレプリカが、該当頁にしおりのように挟まれる。一方、巻頭のあいさつ文と編集注記を除き、学芸員や評論家による論考は一切ない。

目録や記録写真といった「資料」の存在は、会場内において、「2種類の映像の挿入」というかたちで明示される。ここに、一見キュレーションを手放したかに見える本展の、キュラトリアルな最大の仕掛けがある。1つめの映像は、「モノクロの記録写真」を淡々と入れ子状に映すスライドショーだ。「本展には未出品の作品も多数写っている」点でも興味深いが、注視すべきはクレジットの二重性である。「動向」展の記録写真のクレジット(小西晴美)とは別に、本展タイトル・会期とともに「映像編集:守屋友樹」のクレジットが表記される。また、単なる画像のスライドショーではなく、編集によって「白い机の上に置いて撮った写真」として物質的に見せることで、「これは資料である」「これは再撮影である」「現在というフレームを通して、過去の断片を見ている」ことが語られ始める。

「Re: スタートライン 1963−1970/2023」展 会場風景

[撮影:守屋友樹 画像提供:京都国立近代美術館]

2つめの映像は、モノクロの作品写真が左頁に、タイトル・作者・サイズ・所蔵者などの情報が右頁に記載された「作品調書」を淡々とめくり続ける手の映像だ。会場のラストで実物の資料群とともにこの映像を見た私は、入り口冒頭にあいさつ文とともにこの映像が小さく流れていたことを思い出す。過去の再現としての展覧会は、まさに「資料をひもといて目を通す」作業から始まることを、「反復」の構造によって象徴的に示すのだ。

「Re: スタートライン 1963−1970/2023」展 会場風景

[撮影:守屋友樹 画像提供:京都国立近代美術館]

「Re: スタートライン 1963−1970/2023」展 会場風景

[撮影:守屋友樹 画像提供:京都国立近代美術館]

このように、「動向」展を反復した本展は、「コレクションの積極的活用」と同時に、出品目録、作品調書、記録写真といったアーカイブ資料がなければ実現不可能であることを、冒頭とラストが円環状につながる仕掛けによって告げている。作品の収集と保存は美術館の使命のひとつだが、作品の活用をさらに基底で支えているのがアーカイブ資料の保存なのだ。ここで、「現代美術の動向展シリーズにみる美術館とアーティストの共感関係」という本展サブタイトルをスライドして言い換えるならば、本展で起こっているのは、「動向展シリーズの再構築にみる美術館とアーカイブ資料の緊張関係」とでも呼びうる事態である。価値判断を保留した客観的・実証的な再提示に徹する一方、証人として資料を保管庫から召喚し、出来事を反復するという行為は、「美術館は歴史化の装置である」ことをメタ的に示す。

タイトルの「Re:」にも多義的な示唆が込められている。それは再演(replay)、反復(repeat)などの接頭辞「re-」であり、60周年を迎える美術館の「再出発」であり、リスクを恐れずに評価の定まらない最先端の表現を紹介した企画シリーズに対する「返信(Re:)」として、リスペクトを込めた応答でもある。歴史の再演行為としての本展は、かつての出来事の現場であった同館においてこそやる意味があるのであり、他の館では「再現」「反復」にはならない。「巡回展のエコノミー」に背を向ける潔さがここにある。

本展企画は学芸員の牧口千夏。展示の入り口と導線を「ORDER(秩序)」と「REORDER(再配列)」の2種類用意し、コレクションを静的な事物の集合体ではなく、そのつど複数の文脈へ再接続される動態的なネットワークの潜在として浮かび上がらせた「オーダーメイド:それぞれの展覧会」展(2016)と同様、美術館や展覧会という制度自体に対するさまざまな批評が込められた企画だった。

なお、「1960~70年代の冷戦期の出来事を、現在において再演する」構造は、偶然だが、同時期に上演された劇艶おとな団プロデュース『9人の迷える沖縄人~after’72~』とも共通しており、同評をあわせて参照されたい。

公式サイト:https://www.momak.go.jp/Japanese/exhibitionarchive/2023/453.html

関連レビュー

劇艶おとな団プロデュース『9人の迷える沖縄人~after’72~』|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年06月15日号)

オーダーメイド:それぞれの展覧会|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年05月15日号)

2023/05/20(土)(高嶋慈)

Slow Culture #kogei

会期:2023/04/22~2023/06/25

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA[京都府]

デジタル時代における絵画のあり方を、VRや3DCGなどのデジタル技術や概念を用いた創作を含めて紹介した、若手作家のグループ展「Slow Culture」(2021)。第2弾となる本展では、漆・陶磁・染織・ガラス・金工などの工芸に焦点を当て、16名(組)の作家を取り上げる。現代社会やテクノロジーと工芸の関係、特に廃材や資源の再利用を通して、大量生産社会における「工芸」のあり方を問う作家を多く含む。こうした本展の姿勢を端的に表わすのが、「#kogei」というサブタイトルだ。ハッシュタグによって自らにラベルを貼り付けつつ、アイデンティティの外延を拡散的に拡げていくこと。展示台は、デジタル概念と彫刻の関係を探求する美術家の熊谷卓哉が設計したもので、「白い層構造による成形」は3Dプリンターを示唆する。また、音楽家・美術家の小松千倫によるアンビエントなサウンドが流れ、「工芸×テクノロジー」を音響と空間構成の両面で演出する。2つの展示室を「白/黒」で対照させた構成もクールだ。

会場風景

平安時代に衰退したとされる、皮革を漆で固める古典技法を用いて、皮革の伸縮性や皺を活かし、大輪の花の開花や火焔のような有機的な造形を作り出す隗楠(ウェイナン)。塗り重ねられた漆の艶により、内部でエネルギーが蠢く不定形な流動体を思わせる、石塚源太の立体作品。「内部が空洞で、(複数の)開口部をもつ」という陶磁器と人体の構造的類似性に着目し、「穴や開口部から息を吹き込んで音を鳴らす」というパフォーマンスの装置や一種の「楽器」として陶の立体作品を制作する西條茜。自然の造形がもつ数学的な法則性に基づき、ステンレスで草花を造形する織田隼生と、ほぼ実寸大の昆虫をガラスで精巧に造形するつのだゆきは、超絶技巧による自然の迫真的な再現が光る。民具や祭具、装飾品などの形や意匠を参照し、立体的コラージュとして組み合わせた西久松友花の陶作品は、出土した古代の遺物にも未知の宇宙船のようにも見え、祈りや恐れの感情を集合化した土着性とともに、どこかSF的な近未来性も感じさせる。

西久松友花《無相の華》(2023)

磁土、釉薬、金、プラチナ、組紐、瑪瑙、真鍮、スワロフスキー、ステンレス

[撮影:改崎万里愛]

このように本展の見どころは多いが、陶に漆やガラスを組み合わせ、「アイデンティティ」への問いをより推し進めるのが、漆作家の佐々木萌水だ。京都市内を流れる川から採集した陶磁器片を、漆で接着する金継ぎの技法でつなぎ合わせている。また、欠けた部分を別の器の破片を用いてパッチワークのように修復する「呼継ぎ(よびつぎ)」の技法も用いる。佐々木の作品が特異なのは、呼継ぎの技法を拡張し、大きさの異なる陶磁器片やガラスという異素材をあえて組み合わせ、「元の形」を逸脱させたり、表面を覆う漆の物質性の強調や卵殻など漆の装飾技法をさらに施す点だ。漆を文字通り「接着剤」とし、「陶磁器+漆+ガラス」のツギハギでできたハイブリッドな造形物のアイデンティティは、どう規定できるのか? この問いは、「工芸」「伝統」とは何か? 「工芸かアートか」の線引きはどこに引けるのか?といったアイデンティティをめぐる問いを連鎖的に生み出していく。

佐々木萌水《香炉文透扁壺》(2021)

漆、陶磁器片、錫、砥の粉、フェルト/ガラス瓶

[撮影:来田猛]

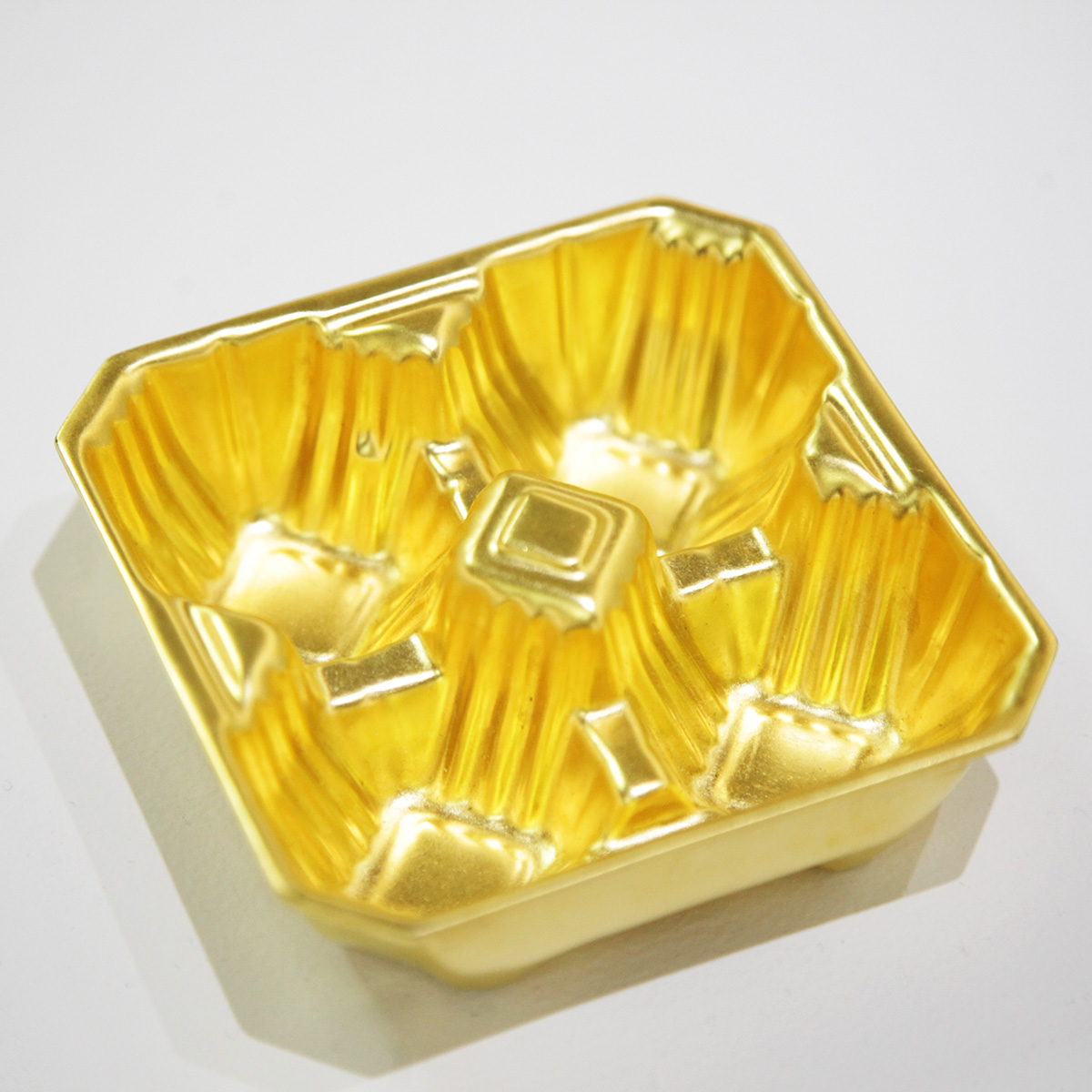

一方、日用品や消耗品を工芸の技術によって変貌させ、「価値」のありかを転倒的に問うのが、國政サトシと土岐謙次だ。國政は、自身で美しい色に染めた結束バンドを「編む」ことで、イソギンチャクのような海中生物を思わせる造形をつくり出す。土岐謙次の「捨てられないかたち」シリーズは、スーパーの食品トレーを石膏で型取りし、麻布を漆で貼り込んで固める乾漆技法を用いて、「美しい艶を帯びた漆器」に生まれ変わらせた作品だ。使い捨て社会への異議と同時に、納豆、卵など商品に合わせて設計された機能美に改めて目を向けさせつつ、「漆器が日常生活のなかに溶け込んでほしい」という想いも込められている。

國政サトシ

左《風の声》(2022)、右《Electronic water #2205》(2022)

染色した結束バンド、ビニールチューブ

土岐謙次&彦十蒔絵《捨てられないかたち見立て返し》(部分)(2021)

漆、木、卵殻、金箔(都市鉱山資源)、金粉、顔料、輪島地の粉、砥の粉、麻布

また、土岐と、漆芸作家の若宮隆志が率いる漆芸の職人集団「彦十蒔絵」とのコラボレーションでは、都市廃棄物から抽出した金が、「食品用プラスチック容器」の型取りを装飾する金箔に用いられている。同様に、廃棄されたパソコンや携帯電話、家電などから採集・精製した希少金属でアート制作を行なうプロジェクト「KOGEI Next 都市鉱山資源」と協働する作家たちが、本展のひとつの基軸をなしている。金属造形作家の鈴木祥太は、コンクリートの割れ目ではなく、ノートパソコンの部品の隙間から「生え出た」草花や芽を、金属で精巧に造形。「都市鉱山資源」がアートとして再生されるコンセプトをわかりやすく提示している。ジュエリーデザイナーのデヴィッド・ビランダーの「cardboard」シリーズは、一見するとホッチキスで止めただけのラフな「ダンボール工芸」に見えるが、再資源化された銀が使用されている。

鈴木祥太《白花蒲公英−都市の養分−》(2022)

銀、金(金銀ともにKOGEI Next 都市鉱山資源)、銅、洋白、緑青

デヴィッド・ビランダー《Digital Watch −Silver−》(2023)

銀(KOGEI Next 都市鉱山資源)・燻し仕上げ 、白金、AR アプリケーション

金継ぎに代表されるように、資源を無駄にしない工芸の精神は、「都市鉱山資源」としてテクノロジーとの共存というかたちで現代に継承されていることを浮かび上がらせる好企画だった。

公式サイト:https://gallery.kcua.ac.jp/archives/2023/9770/

関連レビュー

西條茜「胎内茶会」|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年04月15日号)

京芸 transmit program 2020|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年07月15日号)

2023/05/02(火)(高嶋慈)

連続するプロジェクト/インスタレーションを所有する

会期:2022/10/29~2023/05/07

BnA Alter Museum SCG[京都府]

京都のアートホテル、BnA Alter Museumは、アーティストが手がけた部屋に加え、非常階段を上りながら鑑賞する階段型ギャラリー「SCG(staircase gallery)」を併設する点がユニークだ。10階建ての建築を縦に貫くように、ガラス張りの吹き抜け空間が連なる。京都市内の眺望が楽しめる一方、体力も必要な鑑賞体験だ。

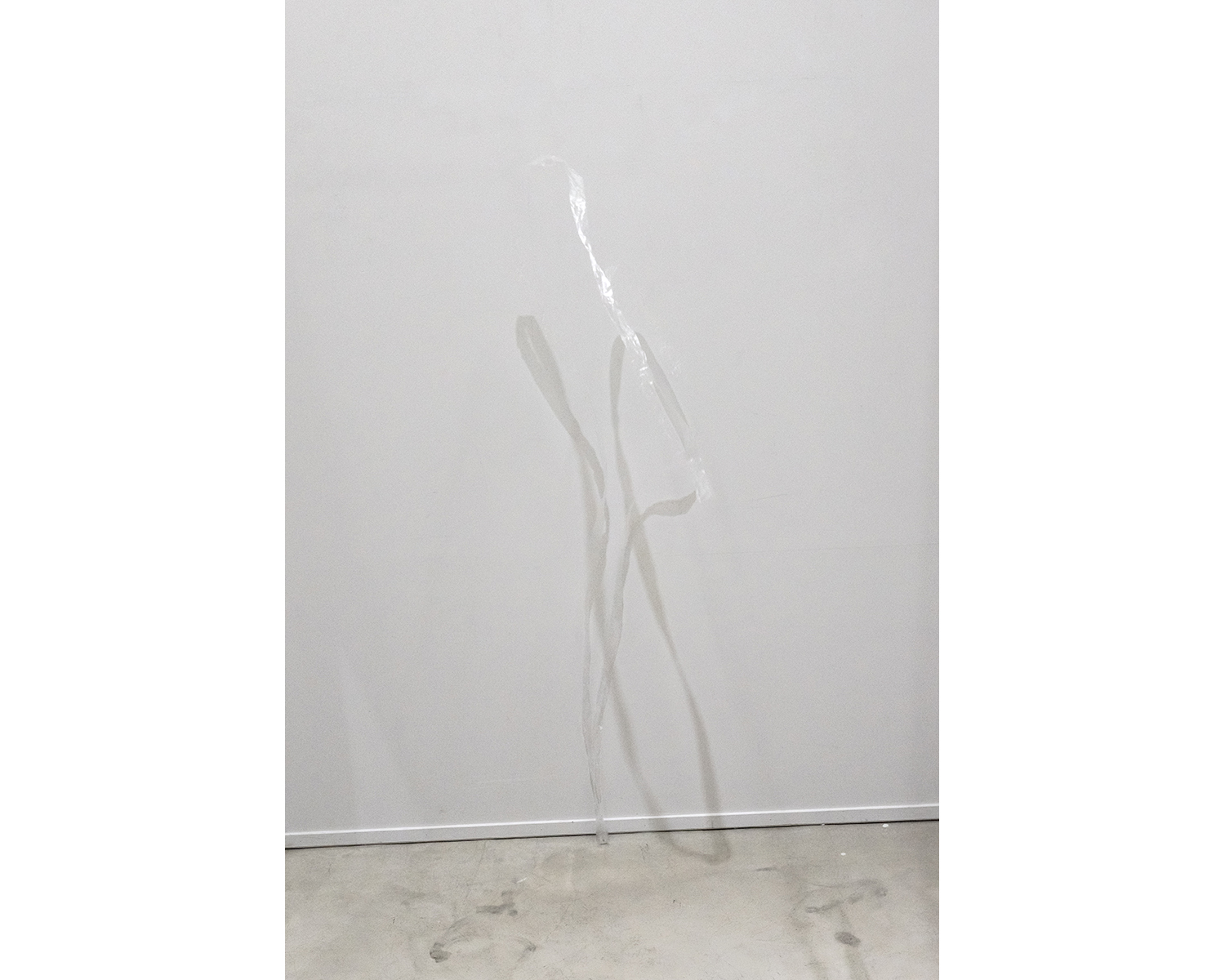

インスタレーションとその「所有」をテーマにした本展では、秋山ブク、松井沙都子、三原聡一郎、丹原健翔、肥後亮祐の5名が参加。各作品からインスタレーションの特性を抽出すると、モノの一時的な配置、ミニマル・アートやライト・アート的要素、音や気流といった現象性、パフォーマンスの痕跡、サイトスペシフィシティが挙げられる。

秋山ブクは、展示場所にある備品だけで即興的に空間構成する「コンポジション」シリーズ(2001-)を、ホテルの備品を用いて制作。脚立、ライト、ロープ、ビニールバッグなどを構築的に組み上げた。松井沙都子は、日本の標準的な住宅の内装材や照明器具を用いて、ミニマル・アートを思わせる幾何学的な構造物を制作する作家だ。「ホームインテリア」に求められるはずの温かさが、無個性的な均質性の被膜に覆われていることを露呈させる。展示作品《Signage #1》では、ガラス窓の内側に、木製フレームの直方体の構造物が吊られ、光を放っている。室内の「照明」としてはサイズが大きすぎ、タイトルが示す「標識」「看板」としては「何かを表示する」という用途をなさず、宙吊り感や空虚感が空間を満たしていく。一方、同サイズの空間を、「何もない」虚無ではなく、「空気と重力で満たされている」ことを最小限の介入で可視化するのが、三原聡一郎の《35㎥》だ。密閉空間のなか、ファンの微細な風を受けて、極薄のビニールの帯がひらひらと舞い上がり、浮遊と落下を繰り返す。

秋山ブク《コンポジション 21番:BnA Alter Museumの備品による》販売版(2022)

[Courtesy of ACK, 2022, photo by Yuki Moriya]

松井沙都子《Signage #1》(2022) 木材、アクリル板、LED

[Courtesy of ACK, 2022, photo by Yuki Moriya]

三原聡一郎《35㎥》(2022) ファン、フィルム、鉛

[photo by Haruka Oka]

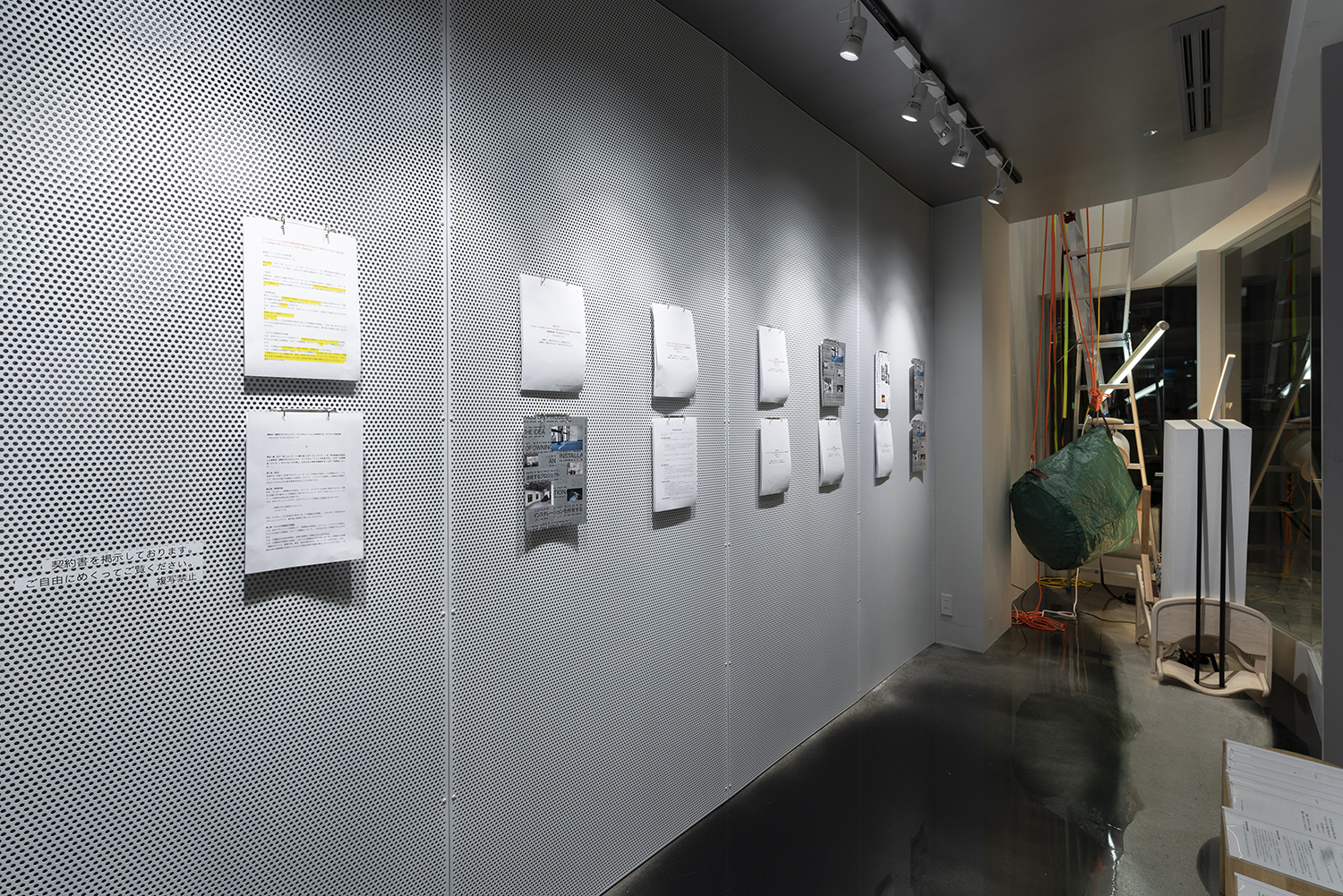

本展が、「若手・中堅作家のインスタレーションを集めたグループ展」と一線を画すのが、「所有する」というもう一つのレイヤーを組み込んで問題提起を図る点だ。展覧会売買プロジェクト「D4C」(2019-)を主宰する檜山真有が協力し、所有のためのひとつの手段として「売買契約書の作成」を行なった。企画主催のホテル会社(甲)、購入者(乙)、作家(丙)の三者で取り交わされる契約書に加え、タイトル・制作年・素材の概要情報、コンセプト文、契約締結時に譲渡される物品リスト、再現時の成立要件(設置方法や注意事項など)を記した「別紙」も作成され、会場内で閲覧できる。インスタレーションなど従来のアートフェアのブースには収まらない大型作品を扱うUnlimited部門がアートバーゼルで2000年に開設され、関西でも「ART OSAKA 2022」が「Expanded Section」を設けるなど、インスタレーションの売買は普及しているが、展覧会の構成要素に組み込んだ点に本展の特異性がある。

売買契約書 - 所有するためのプロジェクト

[Courtesy of ACK, 2022, photo by Yuki Moriya]

インスタレーションの起源といえる複数の作品のなかには、美術館への制度批判や資本主義批判が埋め込まれているが、本展の作家たちも「インスタレーションは所有可能か」という問いを多角的に提示する。「備品の借用」で成り立つ秋山の作品は、この問いの設定によって、よりラディカルな批評性を帯び始める。

一方、「コミュニケーション」という非実体的要素から所有の可能性を問うのが、丹原健翔の作品だ。物質的には、ラップ素材でできたほぼ等身大の人型と、ベビーシューズ、カーペットで構成されているが、「素材」には「物語」という単語も記される。また、上段の《Stories(1)》では作家名は「マイケル・ホー」と記されつつ、「語り:丹原健翔」ともクレジットされている。だが、テキストや音声はない。この作品は、マイケル・ホーという別の作家と丹原のパフォーマンス的な協働作業として制作され、ホーの身体を丹原がラップでぐるぐるに梱包するプロセスで語られたこと──なぜこのポーズにしたのか、なぜベビーシューズが置かれているのか──を丹原がヒアリングし、その痕跡だけを残している。身体への負荷が語りを誘発しつつ、「物語」の内実は蒸発し、抜け殻だけが残される。「ガラス張りの空間」を「展示ケース」に見立てるならば、例えばヨーゼフ・ボイスが「アクション」で使用した物品を「ヴィトリーヌ」と呼ばれるガラスケースに収めて保管・販売したことに対する皮肉な応答にも見えてくる。丹原の試みでは、作家自身の「身体」がパフォーマンスの終了とともに揮発せず、「痕跡」として物質化されているが、それはアウラの強化に加担するのか。それとも、「パフォーマンスの一過性は所有できない」という悲観や神話をシニカルに追認するのか。さらに、「協働作業であることをクレジットに明記する」姿勢は、「作者」とは誰を指すのかという問いも加える。この問いは、例えば、イヴ・クラインの「人体測定」シリーズにおける「女性ヌードモデルの身体」という(ジェンダーの点で二重化された)搾取の構造への問いも喚起する。

上:マイケル・ホー《Strories(1)》(2022) 語り: 丹原健翔 ラップフィルム、カーペット、ベビーシューズ、物語

下:丹原健翔《Stories(2) 》(2022) 語り: 丹原健翔 ラップフィルム、家具、カーペット、ベビーシューズ、物語

[Courtesy of ACK, 2022, photo by Yuki Moriya]

また、サイトスペシフィシティの観点から「所有」を問うのが、最上階に展示された肥後亮祐の《うろ》だ。肥後はこれまで、「実在しない島が誤記された地図」「存在しない英単語が載った辞書」などを起点に、「情報メディアによって実体が発生する」という転倒的なあり方や「誤読」の創造性を可視化してきた。本作では、「ホテルの位置する交差点から建物を見上げる」行為を起点とし、特に意味のない行為から、「うろの観測と復元」という一連の手続きが連想や誤読をはらみながら展開していく。電線と建物の上部が写る空の写真は「最後に確認されたうろ」と題されるが、それらしき物体は写っていない(ただし作品の一部である「キャプション」も「欠落」をはらんでいる)。写真、映像、オブジェクトとメディアの循環によって、「うろ」がどうやら鳥類であるらしいという「実在性」が与えられていく。ぶら下がる羽根ぼうき、さまざまな鳥の標本の一部を写した写真。そして、「観測」は「監視」と紙一重であることが、展示場所を外側から撮影した映像が映る小型モニターの仕掛けによって示される。空間上部の大型モニターが繰り返す明滅と、小型モニターに入れ子状に映るモニターの明滅が同期し、監視カメラの中継映像を思わせる。この「見る/見られる」という緊張関係は、本作のサイトスペシフィックな性格で担保されるが、「ビルの最上階」という空間ごと所有可能だろうか。

肥後亮祐《うろ》(2022) ミクストメディア

[Courtesy of ACK, 2022, photo by Yuki Moriya]

肥後亮祐《うろ》(2022) ミクストメディア

[photo by Haruka Oka]

「所有」に関して、美術の文脈を経由し、より政治的な問いを示唆するのが先述の三原作品だ。三原は、気流や重力といった「空気」のなかの見えない作用や現象を作品化する。「空気」を作品化した先例として、ガラス容器に「パリの空気」を封入したマルセル・デュシャンのレディメイド作品《パリの空気》がある。では、「空気」は販売・所有可能なのか? 「空気」は公共財なのか? 飲料水と同様、「清浄性」「有効成分」などを謳った「空気」が販売される未来はあるのか? この問いは、放射能や深刻な大気汚染の状況下、「清浄で安全な空気」を購入できる富裕層だけが生き延びられるディストピア的未来の想像へと広がっていく。

公式サイト:https://bnaaltermuseum.com/exhibition/ack2022/

2023/04/30(日)(高嶋慈)

オサム・ジェームス・中川、タイラジュン「UNDERFOOT」

会期:2023/04/15~2023/05/07

galleryMain[京都府]

「目の前の現在の光景」しか写すことができない写真は、「沖縄戦の記憶」をどう可視化することができるのか。あるいは、だからこそ写真は、日常生活と地続きの「終わっていない沖縄戦」を写し取れるのではないか。沖縄における「写真と記憶」をめぐる問いを、2人の写真家の近作を通して問いかけるのが本展である。

[© galleryMain]

日本とアメリカにまたがる自身のアイデンティティを踏まえた多様な作品を発表しているオサム・ジェームス・中川は、沖縄戦で避難壕や野戦病院として使用され、集団自決の場にもなった鍾乳洞(ガマ)の内部を撮影した《GAMA》を展示した。ガマの暗闇に入り、懐中電灯を手にした中川自身が光で壁面をなぞるように照らすあいだ、三脚に据えたデジタルカメラのシャッターを開けて露光する。この撮影を繰り返し、撮影した写真を画像編集ソフトでつなげ、色調を調整し、超高解像度の一枚の写真に仕上げる。蠢く内臓のようにグロテスクで、触覚性すら感じさせる高精細なガマのディティールとともに、地面には茶碗の破片、薬瓶、手榴弾などが転がる(展示作品には含まれていないが、写真集『GAMA CAVES』[2013、赤々舎]には、「大東亜」の文字や沖縄の住民と思われる氏名が書かれた壁、遺骨も写っている)。

《GAMA》という作品の恐るべき強度を支えるのは、「懐中電灯の光で暗闇を照らす」身ぶりがもつ意味の拡がりだ。制作プロセスそれ自体が、「見えない過去の暗闇」を手探りで探ろうとする距離感の謂いであること。しかも、フラッシュの凶暴な光を暴力的に浴びせる行為はそこにはない。中川の写真は「一瞥で瞬間的に捕捉されたイメージ」ではなく、むしろ一瞥ではすべてのディティールの情報量を捉えきれず、細部を凝視すればするほど全体が遠のき、「見ること」と「見えないこと」が反転しあうパラドキシカルな事態を生み出す。「フラッシュの凶暴な光」はまた、かつてこのガマにも投げ込まれたかもしれない砲弾や、自決に用いられた手榴弾の炸裂の閃光を想起させる。「フラッシュを焚く撮影」は、ガマに眠る死者の霊に対して、イメージとしての二度目の死をもたらす暴力性を帯びているのだ。そうした倫理性に自覚的な中川の身ぶりは同時に、視ることとは光にほかならぬことを示す。私たち観客は、中川自身の視線のトレースを介して痕跡を見ようとする、二重化された接近の手続きのただなかにいるのだ。

[© galleryMain]

精緻なデジタル技術を駆使した《GAMA》とは対照的に、日光で印画紙に像を焼き付けるサイアノタイプという原始的な手法を用いて、米軍基地のフェンスを写し取ったのが《Fence》である。被写体との距離が発生するレンズを用いず、印画紙に直接接触させた《Fence》は、《GAMA》とは異なる生々しさを湛えている。

[© galleryMain]

一方、沖縄出身のタイラジュンは、沖縄各地で不発弾処理のために作られる塚を撮影した《Shell Mound》を展示した。開発や建築工事で不発弾が発見されると、安全の確保のため周囲に土を盛って塚を築き、自衛隊が出動して塚の中で処理作業を行なう。作業の日、付近の住民の避難と交通規制が行なわれ、月に4~5回ほどの頻度で新聞に情報が載るという。マンション群の谷間に、住宅街の一角に、畑の真ん中に出現した巨大な塚という異様な光景を、タイラは淡々と記録する。「Shell Mound(貝塚)」と名づけられているように、こんもりとした古墳を思わせる塚のたたずまいは、その空間だけ時間の軸がズレて「過去」が一瞬出現してしまったような時間の失調の感覚を強烈に意識させる。「鉄の暴風」とたとえられた激しい空襲や艦砲射撃の爪痕が、いまなお日常生活の真下に埋め込まれていること。沖縄戦が「過ぎ去った遠い過去」ではなく、日常と地続きの現在進行形であることを、声高ではないタイラの写真は告げている。

[© galleryMain]

与那国島(2016)、宮古島・奄美大島(2019)、石垣島(2023)に自衛隊の駐屯地が次々と開設され、敵基地攻撃能力(反撃能力)の閣議決定が続き、沖縄で防衛の最前線化が進められるいま、本展のもつ意義は大きい。なお、「沖縄における記憶と現在」をメディウム内部の差異とともに扱う姿勢は、同時期に開催された山城知佳子の個展「ベラウの花」の主軸でもあり、同評をあわせて参照されたい。

[© galleryMain]

公式サイト:https://gallerymain.com/exhibiton_osamujamesnakagawa_tairajun_2023/

関連レビュー

「山城知佳子 ベラウの花」|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年05月15日号)

2023/04/30(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)