artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

山城知佳子 ベラウの花

会期:2023/03/21~2023/06/04

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館[香川県]

「山城知佳子 リフレーミング」(2021、東京都写真美術館)、「Tokyo Contemporary Art Award 2020-2022 受賞記念展」(2022、東京都現代美術館)、初期作品が一挙に収蔵された「コレクション1 遠い場所/近い場所」(2022、国立国際美術館)と、国公立美術館での大きな展示が続く山城知佳子。西日本初の大規模個展となる本展では、初期の「オキナワTOURIST」3部作(2004)から新作《ベラウの花》(2023)までの計18点が展示された。映像中心の展示は「音響の干渉」がネックだが、本展ではあえて展示壁での分断やヘッドホン着用を設けず、作品どうしの音が戦略的に共振する秀逸な音響設計が行なわれた。

会場に入ると、まずはくぐもった水音が聴こえてくる。海中に沈み、奇妙な水中植物のように揺らめくマイクの束から空気の泡が立ち上り、「抑圧された声の解放」とその「聴きとれなさ」を同時に示す《沈む声、紅い息》(2010)だ。会場を進むにつれ、作品どうしの境界線が音響とともに混ざり合い、波の音に歌う声や銃声が重なり合い、死者/生者の境界線も揺らいでいく。マイクに封じられた(匿名的な死者たちの)記憶と声。木漏れ日の濃い陰影の中に潜む人々が大地と一体化したかのように横たわる《コロスの唄》(2010)(本展出品作ではないが、代表作の《土の人》[2016]を予感させる)。

《肉屋の女》(2012)から《チンビン・ウェスタン 家族の表象》(2019)へと続く展開では、神話的世界と基地をめぐる沖縄の生々しい現実が交錯する。《チンビン・ウェスタン 家族の表象》で描かれる2組の家族のうち片方には、辺野古の埋め立て用の土砂を運搬する仕事に就く父親が登場する。リビングを舞台に、父親と母親がそれぞれオペラと琉歌で「理想的な家族愛」を歌い上げる噛み合わない掛け合いと、それを冷静に見つめる子どもの眼差しは、「基地問題」が政治の世界だけのものではなく、家庭内をきしませる要因でもあることを突きつける。本展では新たなインスタレーションとして構成し、真っ赤な布に包まれた一見かわいらしい「子ども部屋」の中で上映された。だが、中央のテレビ画面を見つめるのは、米軍基地の子ども向け土産品と思われる、陸軍や海軍の制服を着たテディベアたちだ。

この子ども部屋に開けられた「窓」からは、隣の作品の巨大なスクリーンが視界に入り込み、「ある老人の記憶」を思わせる映像が流れ込んでくる。新作《ベラウの花》だ。ゆっくりと町を歩き、バスに乗る老人。窓際の席に座る老いた横顔。だが、「車窓の風景」のトーンは粗くざらついた質感に変わり、どこか外国の南国の風景が流れていく。ヤシの木が続く道、廃墟を背に泣いている幼い男の子、草の上を転がる白い花、波しぶき、伐採が進むジャングル。「バスに乗る老人」の鮮明な映像と、南国の粗い映像が交互に映される。

本作は、山城自身の父親である小説家の山城達雄が、戦時中、日本の委任統治領だったパラオで幼少期を過ごした経験をもとに制作された。「ベラウ」とはパラオ共和国の言語で「パラオ」を指し、作品タイトルは山城達雄の同名の短編小説に基づく。沖縄の映像はデジタルで、パラオの映像は8ミリフィルムで撮影された。映像の質感の違いは、「記憶を旅するバス」に私たちも乗り込み、現在と過去、沖縄とパラオを行き来する旅に同行しているような感覚を生み出す。同時に、現在と過去の境目が混濁する時間感覚は、認知症的でもある。また、しばしば挿入される「何も映らず、感光の跡だけが赤く焼きついたコマ」は、フラッシュバック、記憶の空白、「編集」済みの記憶を示唆する。

さらに本作が周到なのは、「現在・沖縄・客観性=鮮明なデジタル映像/過去・パラオ・主観的記憶=粗い8ミリ映像」という二項図式が崩される瞬間だ。幼少期の断片的な記憶を再生するように次々と映されるパラオの風物。「歩く老人の後姿」にカットが切り替わるが、映像の質感は粗くざらついたままで、「現在」には戻れない。だが老人がバスに乗り込むと、鮮明な「現在」に時間が移動する。キャプションには上映時間は明記されず、「ループ」とだけ記される。「終点」「目的地」でバスを降りず、メビウスの帯のようにつながった現在と記憶を永遠に行き来する老人は、認知症が方向感覚を喪失した「記憶のなかの徘徊」でもあることを示す。パラオの風景は光にあふれてひたすら美しく、沖縄戦の記録映像を引用した《土の人》とは異なり、「戦争」の映像は不在だ。だが、隣接する《チンビン・ウェスタン 家族の表象》で「インターバル」として挿入される、ヒューマンビートボックスによる激しい銃撃の音が侵入し、「トラウマ的な記憶の欠落」を音響的に示唆する。そして、彼の抱える個人的な「記憶障害」は、「移民政策により、パラオやサイパンなどの南洋諸島、ハワイや南米に移住した沖縄人」をほぼ記憶喪失している現在の日本についての謂いでもある。

この《ベラウの花》の先に広がるのは、同じ老人が佇む浜辺を、シルエットがぼかされた無数の人々が行き交う8チャンネルの映像作品《彼方》(2022)だ。靴を履いた老人に対し、裸足の人々は「死者」を思わせる。死者の幻影と生者が交錯する記憶の波打ち際。ここでもまた、老人自身の幼少期にも見える男児が登場する。男児が掬い上げる泥遊びの土は、泥を掴む老人の指とオーバーラップし、「無邪気な遊びの記憶の再演」とも「指の間からこぼれていく記憶の形を留めたい」願望ともとれる。そこに、これまで通過してきた作品群の音響──波しぶきの水音、銃声あるいはブルドーザーの轟音、女性の歌声──が重なり合い、観客自身の鑑賞体験も「記憶の残響」として混ざり合う。

この《彼方》は、「Tokyo Contemporary Art Award 2020-2022受賞記念展」での初公開時は、《チンビン・ウェスタン 家族の表象》とともに展示されたが、両作品の関連性が見えず、展示としてはまとまりを欠いた印象だった。だが本展では、《ベラウの花》がクッションとなり、説得力のある軸線を描き出していた。

《ベラウの花》は、また別の角度から見ると、「沖縄の記憶」という山城のライフワーク的テーマに対し、映像メディウムへの自己言及を組み込んだ点で新たな展開でもある。実際には、山城の父親がパラオにいた戦前、カラー8ミリフィルムはまだ一般的に普及していない。にもかかわらず、私たちは「山城の父親自身の記憶」であるかのように錯覚してしまう。「映像メディウム自体の歴史や差異により、“時間差”を発生させ、記憶をフィクショナルに捏造する」という新たな語り方を手にした山城の今後にも注目したい。

なお、「沖縄における記憶と現在」をメディウム内部の差異とともに扱う姿勢は、同時期に開催されたオサム・ジェームス・中川、タイラジュン「UNDERFOOT」展とも共通しており、同評をあわせて参照されたい。

公式サイト:https://www.mimoca.org/ja/exhibitions/2023/03/21/2652/

関連レビュー

オサム・ジェームス・中川、タイラジュン「UNDERFOOT」|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年05月15日号)

コレクション1 遠い場所/近い場所|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年08月01日号)

KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2017 山城知佳子「土の唄」|高嶋慈:artscapeレビュー(2017年05月15日号)

山城知佳子作品展|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年12月15日号)

2023/04/23(日)(高嶋慈)

キリコ「The World」

会期:2023/04/14~2023/04/24

GALLEY 04街区[大阪府]

元夫との離婚、祖母の介護など、自身の私的な家族関係を軸に、女性の生き方や親密圏におけるコミュニケーションに焦点を当て、写真や映像作品を制作してきたキリコ。近年は、自身の不妊治療と出産をもとに、母親になることへの憧れと疎外感、「愛情=手作り」を期待される母親像へのジレンマを作品として昇華。「個」の視点をベースに、「母になること」を内側から探る作業を通して、より外側の社会との接点を提示してきた。

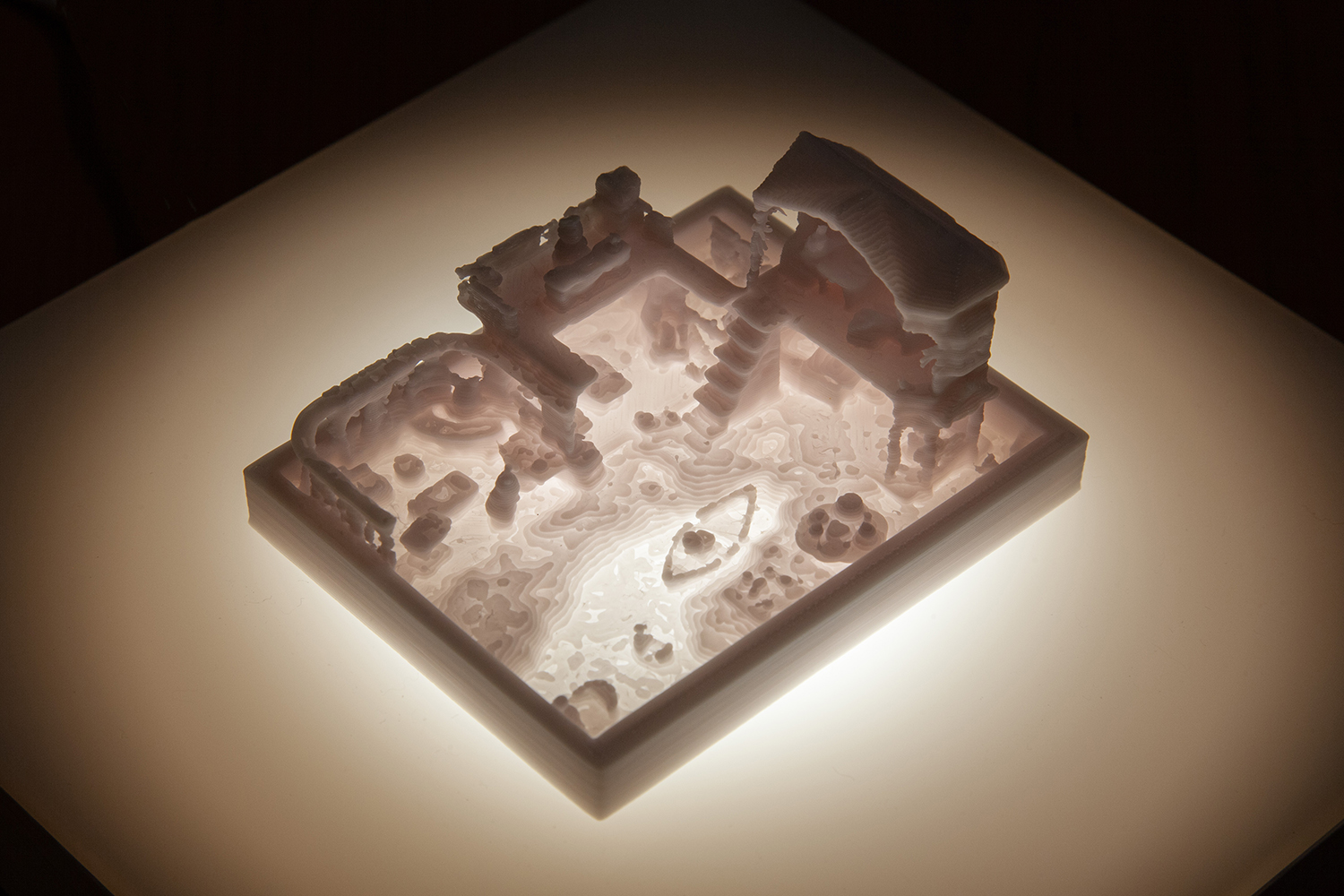

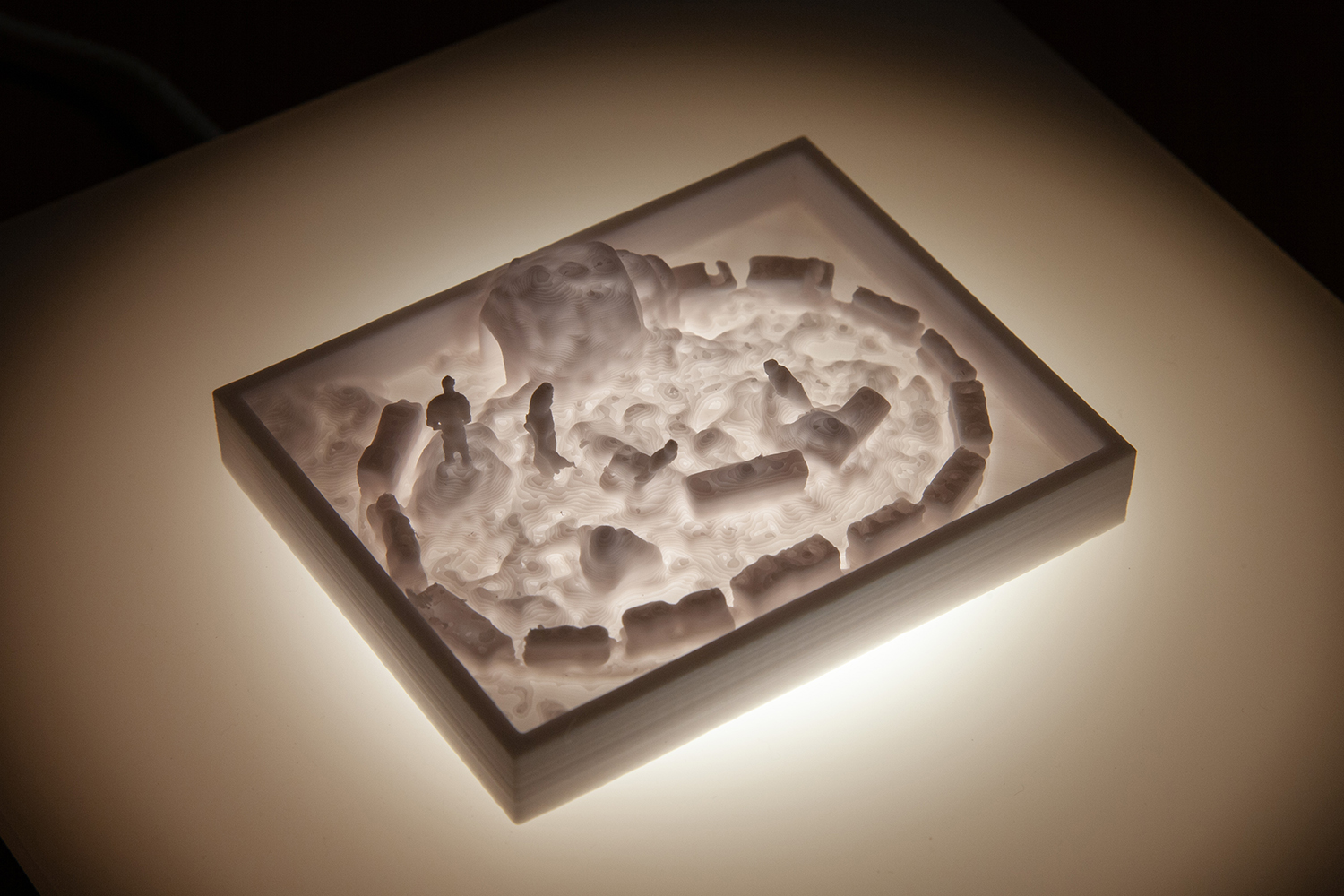

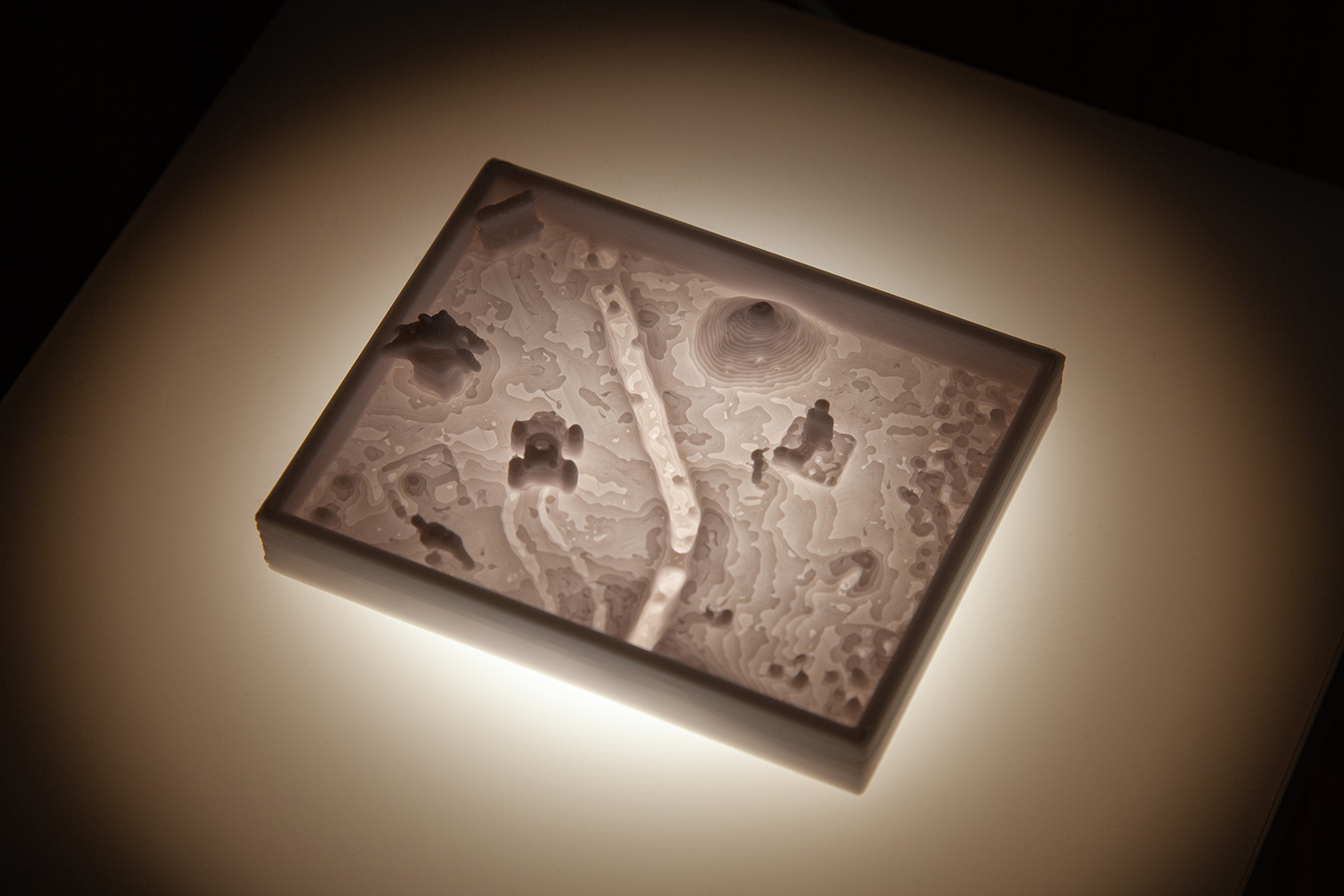

本展は、「正解」のない育児の曖昧なあり方に対する自身の悩みから出発している。子どものための心理療法のひとつである箱庭療法で用いられる「箱庭」を、キリコ自身の子どもを含め、3~9歳の子どもたちのそれぞれの家庭に持ち込み、砂とお気に入りの玩具で思う存分遊んでもらった。子どもたちの遊びの過程は、真上からの固定カメラで映像に記録された。また、遊び終わって「ひとつの世界」ができあがった箱庭を、さまざまな角度から撮影した数百枚の画像を元に3Dデータをつくり、3Dプリンターで立体化した。掌にのるほどの小ささに縮小された「箱庭世界」は、宝物のようにアクリルボックスに飾られ、下から照らすライトの光で白く輝き、美しくも脆い砂糖細工を思わせる。それは同時に、写真とも彫刻ともつかず、細部の解像度がぼやけた、曖昧な揺らぎを抱えている。

会場風景

会場風景

一方、子どもたちの遊び方や箱庭世界の造形は、驚くほど多様性に満ちている。プラスチックの容器で型抜きに没頭し、「砂自体の造形」に興味がある子。玩具のレールと列車を持ち込んでトンネルを掘る、下地のブルーを水に見立てて「川」を開通させ橋をかけるなど、土木系に関心がある子。おままごとセットのハウスを置き、人形でストーリーを展開させる子。一人なのか、兄弟姉妹がいるのかによっても遊び方は変わってくる。

キリコ《F 5y N》(2023)

キリコ《M 5y H》(2023)

キリコ《F 9y Y/F 8y M/F 5y R/F 3y K》(2023)

ここで、本展を、キリコの近作の展開のなかに位置づけて俯瞰すると、より作品の意味が拡がって見えてくる。不妊治療中に制作した前々作《mother capture》(2017)では、「窓辺の室内で授乳する同年代の母親」の背後にビデオカメラを設置し、授乳中はその場を離れ、映像からキャプチャした画像を写真作品として提示した。「母子の親密なコミュニケーション」の場に自らの身を置かず、「表情」を見せない撮影手法により、「母になること」に対する距離感や疎外感が表出する。また、出産を経た前作《school goods》(2021)は、子どもが通う幼稚園から「手作りの布小物」の用意を指示されたことに対する違和感や疑問を出発点に制作された。一切の装飾を剥ぎ取って白一色の布で制作された手さげバッグや巾着袋は、「手作りこそ母親の愛情の証」「裁縫は母親が家庭内で従事すべき再生産労働」とする社会的規範を問うとともに、色やデザインを通して「子どもの持ち物」に浸透するジェンダー規範を文字通り漂白する。家事や育児、ケアといった「シャドウワーク」を担う母親の声は、蓄光性の白い糸で刺繍され、わずかに浮かび上がるのは「暗闇の中」だけだ。

母になる前と、母になってからのアンビバレントな感情。そして、本展では、「それぞれの子どもが、一人ひとりこんなに違う世界をもっている」ことの可視化を通して、「子ども自身の世界」が親から分離し自立し始めた。それは、子どもとの距離の取り方に関して、親にとっても療法的な側面があるのではないか。子どもを支配下におきたい気持ちが過干渉を生むのではなく、「子どもは親から独立した一個の人格である」ことを尊重すること。 一方、「すぐに消え去ってしまう砂遊びの造形を、写真という記録メディアを介在させて3Dプリントで結晶化する」行為は、「子どもの成長やかけがえのない一瞬を形として残したい」という親の気持ちの現われでもある。砂糖細工のような儚さは、美しいが触れただけで壊れそうな脆いものでもあるという両義性を示唆する。

子どもたちがそれぞれ形作る箱庭世界は、自立と自己形成の第一歩でありつつ、「箱庭のフレーム」の内側に規定されている。そのフレームは同時に、「家庭」というもう一つ外側のフレームを入れ子状に示唆する。子どもたちはそれぞれ自分自身の世界をすでにもっているが、保護された領域内にまだ留まっており、親や周囲の環境の影響が入り込む。親がどのような玩具を買い与えるのか。「箱庭のフレーム」は、女児用・男児用の玩具として弁別された、ジェンダーの枠組みでもある。砂の大地にレールを敷いて列車を走らせ、ウルトラマンのフィギュアで遊ぶ男の子。一方、女の子が遊ぶおままごと用ハウスにはキッチンが完備され、「物干しセット」には小さな布が干され、「家事の予行演習」がすでに行なわれている。樹脂の白さで漂白されつつ、なおも残存するジェンダー差。

興味深いことに、「箱庭のフレームの外側」に砂や玩具をはみ出させて遊びを展開する子どもはいなかった。映像は無音だが、「汚さないでお行儀良く遊んで」という親の注意があったのかもしれない。子どもたちの世界はいつか、「フレーム」を壊してその外側に出て行くのだろうか。

キリコ 公式サイト:https://moritasuzu.wixsite.com/kirico

ギャラリー 公式サイト:https://naneiart.com/wp/event/キリコ-個展「-the-world」/

関連レビュー

キリコ「school goods」|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年04月15日号)

キリコ展「mother capture」|高嶋慈:artscapeレビュー(2017年03月15日号)

2023/04/16(日)(高嶋慈)

森島善則「unreality flows」

会期:2023/03/16~2023/03/26

gallery Main[京都府]

青、白、オレンジ、黄色、赤、緑などのカラフルで不定形な色面が、マーブル模様のように揺らめく。森島善則の作品は、抽象絵画やノイズを加えたCG画像、サイケデリックな実験映像のようにも見えるが、「光が反映した川面」を切り取った写真であり、加工は加えられていない。

「印画紙の表面に光の痕跡を記録する」というアナログ写真の本質を、「光を反映する水面」を撮ることで自己言及しつつ、抽象化を推し進めることで、写真/絵画の境界を曖昧化すること。森島の作品は、写真自体に対するメタ的な問いをはらむ。さらに、被写体の一部が、大阪の繁華街を流れる川面に反映した「巨大な電光看板の光」であることに着目すると、消費社会批評としても解釈可能だ。

会場風景

駅の構内や車両内、商業施設などの公共空間に加え、いまや個人の情報端末も広告で埋め尽くされ、消費を刺激する情報が液晶画面の中を流れていく。不快なものが一切取り除かれ、画像修整されたそれらは、森島の作品タイトルが示すように、まさに「unreality flows」だ。森島の写真は、広告の光を水面に反映した「虚像」として写し取り、色彩と光の魅惑的な乱舞に変換することで、実体がないからこそ幻惑的であるという広告の本質を突きつける。それは、広告が提供するのは視覚的快楽にほかならないことを暴きつつ、その快楽を抽出して純粋化することで、「消費のメッセージ」を無効化させてしまうのだ。

会場風景

「光の反映が揺らめく川面」を写した美しい抽象的な写真として、ドイツの現代写真家アンドレアス・グルスキーの「バンコク」シリーズが思い浮かぶ。だが、巨大サイズの写真の隅々までピントの合った高精細なグルスキーの写真を凝視すると、川面にはゴミが漂い、油膜が光り、消費社会の象徴が写り込んでいることに気づく。グルスキーの写真は、精緻な合成処理や厳格で幾何学的な画面構成により、カラフルな大量生産品が整然と陳列されたスーパー、無数の人々が蠢く巨大スタジアムのような商品取引所、巨大な高層建築、うやうやしく商品が陳列された高級ブランドの陳列棚など、グローバルな消費資本主義社会を象徴する光景を「非現実的で空虚なスペクタクル」として写し取ってきた。ゴミや油膜が浮遊するグルスキーの「バンコク」シリーズと、ただ美しい色と光の戯れとして抽出する森島の写真は、いわばと影と光なのだ。

会場風景

公式サイト:https://gallerymain.com/exhibiton_yoshinorimorishima_2023/

2023/03/19(日)(高嶋慈)

上竹真菜美「過ぎ去っても終わっていない」

会期:2023/03/11~2023/03/26

Labolatory of Art and Form[京都府]

大量死の犠牲者を、匿名的な集団性のなかに埋没させるのではなく、どのように「個」として向き合うことが可能か。「かつて奪われた個人の尊厳」の見えにくさに対し、どう同じ目線を向けることが可能か。この問いを改めて考える契機となったのが、上竹真菜美の個展である。

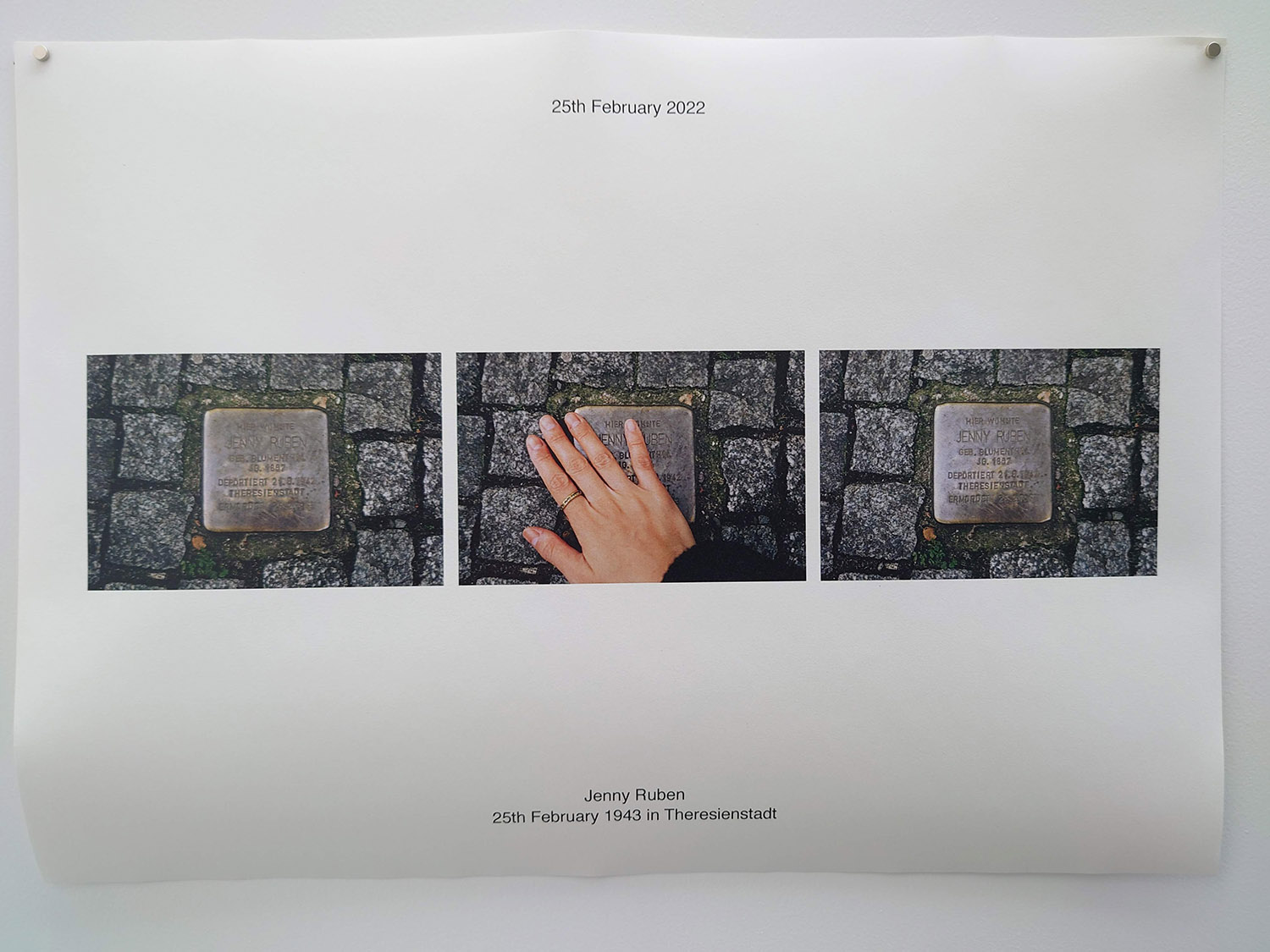

上竹が参照するのは、アーティスト・イン・レジデンスでベルリンに滞在中、街中で目にした《躓(つまず)きの石》である。これは、ユダヤ人、シンティ・ロマ、性的マイノリティ、障害者、政治犯などナチスによる迫害の犠牲者について、名前、生年、移送された強制収容所、死亡の年月日などを刻印した真鍮のプレートを、最後に住んでいた住居前の歩道に埋め込むプロジェクトである。ドイツでは1980~1990年代、ナチズムやホロコーストの負の記憶を主題化し、記憶の想起に向き合う表現やパブリック・アートが興隆した。代表例のひとつである《躓きの石》は、ドイツの美術家グンター・デムニッヒが90年代に構想し、2000年から実施。遺族や近隣住民の依頼により、2022年10月時点で約96,000個がヨーロッパ各地に設置され、現在も進行中だ。

会場風景

上竹は、死亡日と同じ日付にベルリン市内の40個の《躓きの石》を訪れ、追悼の表明として、ゴミやホコリを手で払ってプレートを磨いた行為を写真で記録した。また、死亡した日にその場所で見えた天体図を対として制作した。「その日、その場所で見えていた星空」は死に個別性を与えなおすと同時に、無数の弾痕のようにも見える。

会場風景

会場風景

上竹の個展は、《躓きの石》を通して慰霊碑のあり方について改めて考える機会となった(ただ、展覧会のサイトや会場で配布されたステートメントに、グンター・デムニッヒという作家名が明記されていないことは気になった)。「死亡日と同じ日付に訪れる」「死亡日の夜空を再現する」という上竹の身ぶりを可能にするのは、国家的な大量虐殺が無軌道な狂気ではなく、集団移送や「死」の記録を極めて官僚的な手続きで行なっていたという事実である。巨大で厳格な管理体制があったからこそ、個人の最低限の尊厳をすくい上げることが可能になったという皮肉が露呈する。

また、《躓きの石》の批評性は、視線を一極に集中させる巨大なモニュメントの政治性に対し、「分散型」によって対抗する点にある。(ホロコーストと単純な比較はできないが)日本における慰霊碑のあり方を振り返ると、「犠牲者の氏名を一箇所に集約させる」力学が働いていることに気づく。同時にそこには、視線と身体を方向づける導線が巧妙に設計されている。例えば、沖縄の平和祈念公園では、戦没者の氏名を刻んだ「平和の礎(いしじ)」が放射状に配置され、中央の通路は「6月23日(慰霊の日)の日の出の方位」に設計されている。広島平和記念公園では、原爆死没者名簿を納めた石室を覆うように埴輪の家の形をした原爆死没者慰霊碑が建ち、広島平和記念資料館―平和の灯―原爆ドームをつなぐ軸線を形成する。東日本大震災の被災各地では、石碑への刻印(岩沼市立千年希望の丘、釣師防災緑地公園)、取り外し可能な名札タイプ(釜石祈りのパーク、石巻南浜津波復興祈念公園)などの差異はあるが、沿岸部の更地に整備された復興祈念公園の中に個人名が集約される。そこでは、「個の回復」であるはずの固有名は集合的な存在として扱われ、視線と身体を方向づける空間設計によって、追悼者もまた「(ナショナルな)共同体」の再生産の中に組み込まれていく。

《躓きの石》が批評するのは、まさにそうした記憶の想起の力学である。それは、ホロコーストが「絶滅収容所の中」だけで起こった特異な出来事ではなく、日常の生活空間に遍在する暴力であったことと同時に、その「見えにくさ」を示す。そして「手で汚れを払うためにかがみこむ」という上竹の姿勢は、「追悼」が文字通り、犠牲者やマイノリティと同じ目線になることであると告げている。

「足元にある個人の尊厳」をひとつの大きな存在に集約せず、同じ目線になることでその「見えにくさ」それ自体に目を凝らすこと。同時期に開催された谷澤紗和子の個展とも通底する主題であり、同評をあわせて参照されたい。

参考文献

香川檀『想起のかたち 記憶アートの歴史意識』(水声社、2012)

中村真人「世界最大の分散型記念碑 : グンター・デムニッヒと仲間たちの「つまずきの石」(前編)」(『世界』2022年1月号、岩波書店、pp. 256-265)

中村真人「頭とこころでつまずく : グンター・デムニッヒと仲間たちの「つまずきの石」(後編)」(『世界』2022年2月号、岩波書店、pp. 230-239)

《STOLPERSTEINE(躓きの石)》プロジェクト 公式サイト:https://www.stolpersteine.eu/en/home

関連レビュー

谷澤紗和子「ちいさいこえ」」|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年04月15日号)

2023/03/19(日)(高嶋慈)

谷澤紗和子「ちいさいこえ」

会期:2023/03/17~2023/04/09

FINCH ARTS[京都府]

ギャラリーに足を踏み入れると、一見、「何もない空間」が広がっている。だが、よく目を凝らすと、壁際の床には、「NO」「ちいさいこえ」「MY VOICE」「わたしのなまえ」「けんり」「くそやろう」などの言葉がさまざまな字体で切り抜かれた「極小のプラカード」が、空間に溶け込むように置かれている。

[© Sawako Tanizawa, Photo by Haruka Oka, Courtesy of FINCH ARTS]

[© Sawako Tanizawa, Photo by Haruka Oka, Courtesy of FINCH ARTS]

谷澤紗和子はこれまで、誕生と死、性、人間と動植物が入り混じる神話的世界が装飾文様と絡み合った巨大な切り絵を、「影絵」として空間に投影したインスタレーションを制作してきた。近年は、ともに病を得た晩年に切り絵を手がけたマティスと高村智恵子を参照し、美術史の西洋男性中心主義をフェミニズム的視点から問い直す作品を発表。切り絵のもつ批評性を拡張している。「切り絵」と「ヌード」の交差点であるマティスを引用した作品では、「西洋の男性作家による美術史上のマスターピース(絵画)」を、専門技術を必要とせず、女性の家庭内の手仕事・手芸として周縁化されてきた「切り紙」によって奪い返す。さらに、裸婦の全身にはトゲのような「ムダ毛」が生やされ、「男性の視線によって理想化されたヌード」に対して武装宣言を突きつける。一方、晩年に精神を病んで紙絵を手がけた高村智恵子を引用した作品では、モチーフとともに「口の形」「NO」といった言葉が切り抜かれ、「夫の光太郎の言葉を通した智恵子像ではなく、智恵子自身の声が聴きたい」という想いが示される。

[© Sawako Tanizawa, Photo by Haruka Oka, Courtesy of FINCH ARTS]

聴き取れないほどの「ちいさいこえ」を、「ひとつの大きな声」に集約して代理させるのではなく、それぞれが小さいまま、個別的に存在することを尊重したままで、どう可視化することが可能か。本展は、この問いに極めて繊細な手つきで誠実に向き合った。複雑に絡み合った組み紐文様を思わせる「切り抜かれた声」は、絡み合う複数の声とも、容易には解きがたい抑圧の複雑さのメタファーともとれる。

さらに、身をかがめてこれらの「極小のプラカード」を凝視すると、いくつかは折れ曲がり、「NO」は真っ二つに割られ、あるいは「破片」が床に落ちていることに気づく。厚紙を切り抜いたように見えるが、セラミックの粉末に特殊なパルプを混ぜて漉いた「陶紙」でできている。紙の感覚で造形でき、焼成するとごく薄い陶磁器になる素材だ。その脆さや壊れやすさは、「何らかの暴力を受けて傷ついた声であること」を可視化する。同時に、「破損したプラカード」は、女性やさまざまなマイノリティが声を上げることに対する抑圧や暴力も示す。

普段は目にもとめない足元に敏感になった視線は、元豆腐屋だったギャラリーの床の敷石の隙間や窪みにも、隠れるように身を潜めた「ちいさいこえ」に気づく。そこは気づかれにくく、うっかり足で踏み潰されることもない「安全なシェルター」だが、より見えにくい。そして、自分が巨人になったかのような「小ささ」は、私たちが無意識のうちに「マイノリティを抑圧する側」に容易くなりうることを示唆する。

[© Sawako Tanizawa, Photo by Haruka Oka, Courtesy of FINCH ARTS]

「何もない空白」のように見えた空間には、実は無数の「見えにくく、傷を抱えた小さな声」が充満していた。そして私の足が踏みしめる床は、「ギャラリーの外」の現実の地面と地続きなのだ。

「足元にある個人の尊厳」をひとつの大きな存在に集約せず、同じ目線になることでその「見えにくさ」それ自体に目を凝らすこと。同時期に開催された上竹真菜美の個展とも通底する主題であり、同評をあわせて参照されたい。

展覧会サイト:https://www.finch.link/post/tanizawa

谷澤紗和子 公式サイト:https://www.tanizawasawako.com

関連レビュー

上竹真菜美「過ぎ去っても終わっていない」|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年04月15日号)

谷澤紗和子「Emotionally Sweet Mood─情緒本位な甘い気分─」|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年05月15日号)

2023/03/19(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)